-

大浪古城遗址 编辑

大浪古城遗址,位于广西壮族自治区北海市合浦县石湾镇大浪村,占地面积约为59000平方米,是汉代大型聚落遗址。

大浪古城坐遗址落在相对平缓的河边红土台地上,由城壕、城墙等构成,面积约5.9万平方米。古城发现于20世纪60年代,2002~2003年和2011~2012年曾进行两次考古发掘,初步了解了城址年代和性质。2019~2021年,广西文物保护与考古研究所等单位再次发掘大浪古城。大浪古城北、东、南三面环绕城壕,西临古河道,城壕与古河道相通,北、东、南三面及西面南、北两段围筑城墙,南、北城墙居中各辟一门,形制一致。出土遗物有原始瓷器、印纹陶器、石器等。从空间位置及遗存特征看,大浪古城与双坟墩遗址应是同一聚落的两个重要组成部分,出土遗物皆属“米”字纹陶文化遗存。综合历年考古发现及历史文献判断,大浪古城——双坟墩聚落应是战国中期浙江地区的越人南下所建的一处活动场所,连续使用到战国晚期,为汉代合浦设郡并成为汉代“海上丝绸之路”重镇提供了基础。

2013年3月5日,大浪古城遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:大浪古城遗址

地理位置:广西壮族自治区北海市合浦县石湾镇大浪村

所处时代:汉朝

占地面积:约 59000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:国务院

编号:7-0394-1-394

大浪古城遗址挖掘现场

大浪古城遗址挖掘现场

2003年6月,广西文物工作队向外界发布:大浪古城遗址是已发现的北海合浦第一个西汉中期前后与海上丝绸之路记载年代相吻合的大型聚落遗址。大浪古城遗址印证了文献中对汉代合浦作为海上丝绸之路始发港的记载,其城址、码头等遗存,是中国古代海上丝绸之路的重要历史见证。

2011年11月至2012年1月,广西考古研究所及合浦县博物馆,对大浪古城遗址进行了挖掘,发现居址、码头遗迹等,并出土了一批遗物,对城址的年代和性质有了初步认识。

2012年,大浪古城遗址等“海上丝绸之路·北海史迹”列入了国家文物局《中国世界文化遗产预备名单》。

大浪古城城中央建筑遗址局部

大浪古城城中央建筑遗址局部

2019~2021年,广西文物保护与考古研究所等单位再次发掘大浪古城。

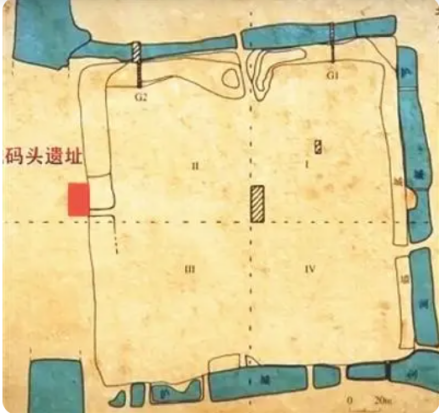

呈四方型大浪古城分布图

呈四方型大浪古城分布图

北城墙地层堆积

第1层:表土层。城墙位置为灰黄色土,顶部厚约0.1米。内外两侧的土略呈灰黑色,厚约0.2米。护城河位置的表土层下有淤积层,呈弧形分布,可分四小层,编号为YJ1~YJ4,均为灰黑色土,从土质看,应是城墙上方水土流失所致。

第2层:近代扰乱层。红黄色土,位于城墙的内外两侧,坡状堆积,最厚处约1米。护城河内的堆积为灰黄色沙土杂红土,最厚处1.1米。出土少量青花瓷片和几何形印纹硬陶片。

第3层:分布于城内及护城河底部。城内地层为灰褐色土,厚约0.2米。护城河底部的堆积夹杂少量淤沙和红土,中间最厚处0.6米。出土几何形印纹硬陶片。

TG 2北城墙剖面

TG 2北城墙剖面

建筑遗迹

规整的建筑木桩柱洞

规整的建筑木桩柱洞

码头遗址

码头位于古城的西门,在考古开挖的一个长20米、宽10米的探方内,露出了轮廓。它是一个弧形的平台,有三级台阶下水,与平台台阶相连的船埠,长约8米,呈弧形伸入河道最宽处5米。在船埠的背水处,有两个相隔1米,直径20厘米的柱洞,为固定船舶的缆桩。柱洞内保存的木屑经北京大学作碳十四年代测试,其年代与古城(汉代)年代相吻合。

大浪古城遗址城址出土的完整器较少,仅发现带短流的陶匜和一些砺石,其余多为几何印纹陶片。文物的年代判断为西汉早、中期。

陶片

大浪古城汉代城址出土的陶片及纹饰

大浪古城汉代城址出土的陶片及纹饰

陶片可辨器形有罐、匜、釜等。绝大多数为几何形印纹硬陶,有灰色和红褐色两种,以灰色为主。纹饰以方框对角线纹居多,还有方格纹、席纹等。方框对角线纹由方框纵横连接组成,有单框、双框和四框三种,框内为交叉对角线纹。还有一种对角线交汇处为凸起的实心小方框。方格纹有粗、细之分,粗方格纹为红色夹砂硬陶,细方格纹为泥质硬陶。席纹由较细而密集的横、竖线交叉组成,部分和方格纹组合。此外,地表采集的一些印纹硬陶片的纹饰还有网格纹、水波纹加弦纹和复线菱格纹。少数为夹砂软陶,易碎,有灰黑色和淡红色两种,素面或饰方格纹。

陶匜

大浪古城遗址出土的陶匜

大浪古城遗址出土的陶匜

砾石

砾石

砾石

地理位置

大浪古城遗址位于广西壮族自治区北海市合浦县石湾镇大浪村。

大浪古城遗址

交通信息

自驾:自广西壮族自治区北海市合浦县人民政府开车前往大浪古城遗址,路程约16.5千米,用时约33分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。