-

扬州画派 编辑

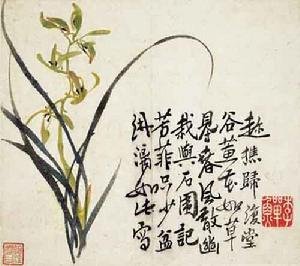

扬州画派,即“扬州八怪”是指清代康熙中期至乾隆末年活跃于扬州地区的一些职业画家。由于人数众多,故有“扬州画派”之称。其实,扬州画派诸家在艺术上面目各不相同,但也共同之处:首先,由于他们大多都出身于知识阶层,都以卖画为生,生活清苦,故多借画抒发不平之气;其次,他们都注重艺术个性,讲求创新,强调写神,并善于运用水墨写意技法,画面主观感情色彩强烈,并以书法笔意入画,注意诗书画的有机结合。这些使得他们能够形成一股强大的艺术潮流,以标新立异的精神给画坛注入生机,并对后世水墨写意画的发展有着重要影响。

扬州画派

扬州画派

扬州画派——代表组品

扬州画派——代表组品

扬州画派

扬州画派

再说,这一时期,知识分子的思想,除一部分人受了一些王船山、黄梨洲的哲学影响以外,极大部分还被困惑在“理学”、“考据学”和一无用处的“八股文”里;拟古思想笼罩着文坛,诗人们填书塞典,无病呻吟;画家们步前人后尘,相习成风;北京宫廷中的画师,歌功颂德,言不由衷,调脂弄粉,粉饰太平;江南的“四王”、吴、恽及其门徒,尚复古模拟的风气,宗派门户之严,窒息着南北画坛。

扬州,这个官商资本泛滥的中等城市具有特有的市民阶级的哲学、文学、艺术上的倾向。皖派大师戴震高举起“扬州学派”的大旗;石涛高唱起“太古无法”⑩的歌声,给扬州的艺坛吹来了清新的空气。扬州没有那么严重的封建约束,也没有江南那么多偏狭的门户之见。这里正是艺术家们所喜爱的土壤。扬州八家在康、乾时期,不发生于江南,不发生于北京,而发生于扬州,这都是有其客观原因的。

因为画风新颖解脱,特别是他们几位诗书画印样样精通,社会影响逐渐扩大,也在不断发展中形成南北各地京里京外都知晓的艺术流派了。

扬州画派

扬州画派

说怪也真怪,这几位画家不但没有被正统派踩死,反而随着历史的发展,到乾、嘉以后,日益显著地为人欢迎,到了19、20世靶,逐渐为更多的人所理解赞赏,直到今天,提起扬州八家几乎是文艺界无人不知的了,看来,他们敢于突破藩篱,勇于革新的探索精神,对于推进民族绘画值得借鉴,在中国绘画史上,扬州八家的名字闪耀着光辉。

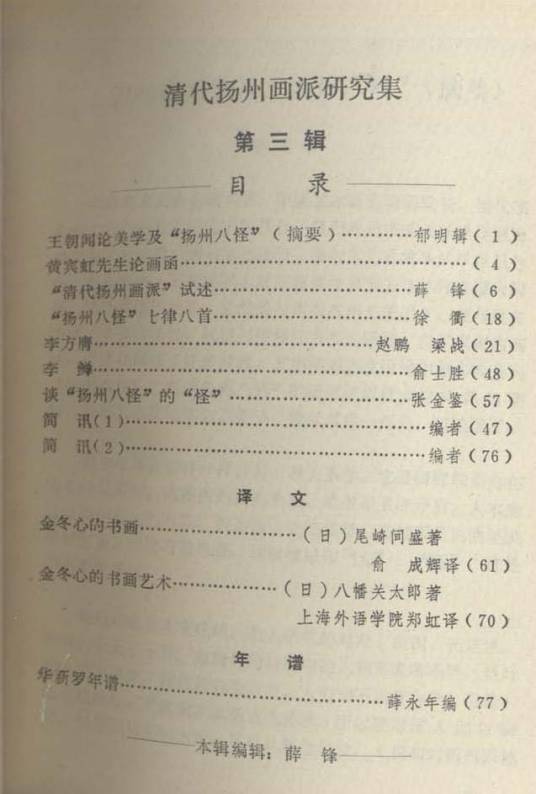

郑燮

扬州画派

扬州画派

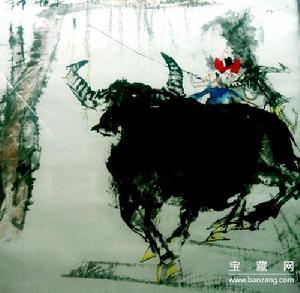

金农

(1687-1764),字寿门,号冬心,又号稽留山民、曲江外史、昔耶居士等,浙江仁和(今杭州)人。博学多才,工书画诗文,精篆刻、鉴定,居扬州画坛之首。举博学鸿词落选后,心情抑郁,周游四方,晚年卖画为生,生活清苦。50岁开始学画,兼善山水、人物、花鸟,尤工墨梅。所作梅花,枝繁花多,往往以淡墨画干,浓墨写枝,圈花点蕊,黑白分明,并参以古拙的金石笔意,质朴苍老。传世画迹有故宫博物院藏《墨梅图》轴、《山水人物图》册等。其画多有代笔,由其弟子罗聘、项均及童子陈彭为之。有《冬心先生文集》等著作行世。

李鱓

扬州八怪

扬州八怪

黄慎(1687-1770尚在),字恭懋,号瘿瓢子,福建宁化人。出身寒门,一生布衣,以画谋生。早年师上官周,多工笔,中年后变为粗笔写意,擅长人物、山水、花鸟。以人物画为最,多画神仙道释及历史人物。故宫博物院藏《漱石捧砚图》轴、《东坡玩砚图》轴等皆可代表其成熟画风。花鸟画宗徐渭,纵横泼辣,如故宫博物院藏《墨菊图》轴等。

汪士慎

(1686-1759),字近人,号巢林,又号溪东外史,安徽歙县人。一生清贫,居扬州卖画为生。工书画篆刻,尤爱梅花,常到扬州城外梅花岭赏梅、写梅,晚年失明,生活潦倒。所作梅花,以密蕊繁枝见称,清淡秀雅。故宫博物院藏有其《春风香国图》轴、《墨梅图》轴等。

李方膺

(1695-1755),字虬仲,号晴江,别号秋池,江苏南通人。曾任山东兰山知县及安徽潜山县令等职,几次被诬罢官。晚年寄居南京,以卖画为生。善画松石兰竹,晚年专于画梅。所作梅花以瘦硬见称,如故宫博物院藏《墨梅图》轴等。

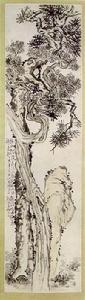

高翔

(1688-1752),字凤冈,号西塘,扬州人。曾随程邃、石涛学画。其诗书画印都受世人重视,在八怪中以画山水著称。其山水取法弘仁和石涛,用笔洗炼,构图新颖,风格清秀简静,兼善画梅,与金农、汪士慎、罗聘并称为“画梅圣手”。存世作品较少,有扬州博物馆藏《弹指阁图》轴等。

罗聘

(1733-1799),字遯夫,号两峰,原籍安徽歙县,迁居扬州。博闻好学,金农弟子。善山水、人物、花鸟,以画《鬼趣图》轰动当时文坛。画法兼受石涛、华喦影响,画梅多用粗枝大杈,以浓墨渲染,花蕊繁密。传世作品有:故宫博物院藏《二色梅图》轴、《观音梅花图》轴等。其夫人方婉仪、子允绍、允缵宗其法,有“罗家梅派”之称。

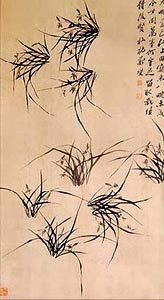

华喦

(1682-1756),字秋岳,号新罗山人,福建上杭人,移居杭州,长住扬州卖画度日。工人物、山水及花鸟。花鸟画有盛名,取陈淳、周之冕、恽寿平诸家之长,形成兼工带写的小写意手法,画风清新俊秀、率意疏宕。传世花鸟有故宫博物院藏《蔷薇山鸟图》轴。《松鼠啄栗图》轴等。其人物减笔描法得之于陈洪绶、王树榖、马和之等,形象稍有夸张,用线简练柔劲,故宫博物院藏有《天山积雪图》轴,画雪峰下牵驼行人,鸿雁高飞,一派荒冷情致,唯行人披红氅,对比鲜明。山水师法多家,不拘一格,一般比较简略。传世有天津艺术博物馆藏《白云松舍图》轴等。

高凤翰

(1683-1749),字西园,号南村,自称南阜山人,山东胶州人。曾任小官,去职后流寓扬州,55岁后,右手病废,改用左手,更号为“尚左生”。工于山水,花卉,山水师法宋人,近赵令穰、郭熙一路,晚年则趋于奔放纵逸。传世画迹有南京博物院藏《层雪炉香图》轴、中央美术学院藏《秋山读书图》轴等。著有《砚史》等行世。

闵贞

(1730-?),字正斋,江西人。工山水、人物、花鸟,多作写意,笔墨奇纵,偶有工笔。人物最有特色,传世作品中工细白描有《纨扇仕女图》轴,亦有减笔写意,如故宫博物院藏《婴戏图》轴等。

边寿民

(1684-1752),初名维祺,字寿民,后以字行,更字颐公,又字渐僧,号苇间居士,江苏淮安人。初贫困,以授徒为业,中年画名四扬,云游各地,晚年往来于淮安、扬州地区。擅长花鸟,尤以画芦雁著称。所画芦雁形态真实,神态质朴。传世作品有故宫博物院藏《芦雁图》轴等。著有《苇间老人题画集》。

陈撰

(?-1758),字楞山,号玉几山人,浙江宁波人。乾隆元年举博学鸿词科不九,居扬州,与汪士慎等人交善。所作花卉,格调清雅,与李鱓齐名。传世画迹有故宫博物院藏《蕉梅图》轴等。

作品

作品

中国绘画历史悠久,源远流长,其中文人画自唐宋兴盛起来,逐步丰富发展,形成一套完整的理论体系,留下大量的作品,这是中国绘画的骄傲。明清以来,中国各地出现了众多的画派,各具特色,争雄于画坛。影响最大的莫过于以“四王”为首的虞山、娄东画派,而在扬州,则形成了以金农、郑燮为首的“扬州八怪”画风。这些画家都继承和发扬了我国的绘画传统,但他们对于继承传统和创作方法有着不同的见解。虞山、娄东等画派,讲求临摹学习古人,以遵守古法为原则,以力振古法为己任,并以“正宗”自命。他们的创作方法,如“正宗”画家王珲所说,作画要“以元人笔直墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”。他们跟在古人后面,亦步亦趋,作品多为仿古代名家之作(当然在仿古中也有创造),形成一种僵化的局面,束缚了画家的手脚。

“扬州八怪”诸家也尊重传统,但他们与“正宗”不同。他们继承了石涛、徐渭、朱耷等人的创作方法,“师其意不在迹象间”,不死守临摹古法。如郑板桥推崇石涛,他向石涛学习,也“撇一半,学一半未尝全学”。石涛对“扬州八怪”艺术风格的形成有重要影响。他提出“师造化”、“用我法”,反对“泥古不化”,要求画家到大自然中去吸收创作素材,强调作品要有强烈的个性。他认为“古人须眉,不能生我之面目;古人肺腑,不能入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉”。石涛的绘画思想,为“扬州八怪”的出现,奠定了理论基础,并为“扬州八怪”在实践中加以运用。“扬州八怪”从大自然中去发掘灵感,从生活中去寻找题材,下笔自成一家,不愿与人相同,在当时是使人耳目一新的。人们常常把自己少见的东西,视为怪异,因而对“八怪”那种抒发自己心灵、纵横驰骋的作品,感到新奇,称之为怪。也有一些习惯于传统的画家,认为“八怪”的画超出了法度,就对八怪加以贬抑,说他们是偏师,属于旁门左道,说他们“示崭新于一时,只盛行于百里”。赞赏者则夸他们的作品用笔奔放,挥洒自如,不受成法和古法的束缚,打破当时僵化局面,给中国绘画带来新的生机,影响和哺孕了后来像赵之谦、吴昌硕、齐白石、徐悲鸿等艺术大师。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。