-

新小说 编辑

新小说也被称之为“反小说”,是20世纪50至60年代盛行于法国文学界的一种小说创作思潮,在哲学上则深受弗洛伊德心理分析、柏格森生命力学说和直觉主义以及胡塞尔的现象学的影响。

严格说来“新小说派”的作家们并不承认自己是一个创作团体而只是有一种创作倾向,但评论界还是根据其间存在着一些共同的理念和特征,将某些作家归为“新小说派”。

新小说

新小说

概念

新小说

新小说

兴盛时期

新小说

新小说

流派现状

“新小说”的创作在70年代后渐趋消退,作为文学流派逐渐走向了消亡。但1985年“新小说”派代表克洛德·西蒙获得了诺贝尔文学奖,这标志着“新小说”已经得到了西方学界的认可,从而使它成为法国乃至世界现代文学史中的一项经典。

新小说

新小说

根本观

新小说

新小说

世界观

新小说

新小说

手法

传统小说无论写什么题材,总是要叙述故事、塑造人物、反映现实、描绘世界,引起读者的喜怒哀乐等种种情感。 而“新小说”作家则意识到了世界的荒诞,他们认为应该把小说从人物中解放出来,把小说变成记录纯客观世界的一种工具。于是,“新小说”不再以人物为中心来展开情节、叙述故事,而且远离社会问题,不再像萨特存在主义文学那样介入现实。新小说的艺术手法大都采用颠倒时空、内心与外界重叠、现实与回忆交叉、对细节的烦琐描绘和大量的内心独白。通常认为“新小说”是反现实主义的。“新小说”主张只要把世界本来面目呈现出来就够了,既不刻画情节,也不刻画人物,既不要结构,也不要细节,而是沉迷于一种气氛之中。在这种气氛中,文字都变成了雾状颗粒,文章雾气弥漫。

新小说

新小说

在“新小说”中,读者和作者是平等的,读者不能像读传统小说那样,只能被动地去接受,读者要根据文本中所提供的信息,去进行独立的分析和判断,甚至是参与小说的再创作,这是读“新小说”的一个窍门。

特点

新小说的特点:故事情节的淡化,叙述尽量地简洁,对人物不再作任何铺垫,不再进行滔滔不绝的描绘,任凭他们通过自己的行动与语言表现他们的存在。小说打破传统的叙事模式,把虚构与现实融位一体,给读者留下一定的想象空间。具体而言:

1、人物上,比如小说的主角是不是只有一个,或者几个,他们什么关系,并列,还是承启,还是包括,还是分裂,或者只有一个主角的小说,主角会不会中途死去。死去以后,小说要讲什么。

2、情节,小说是不是一定要讲一个情节曲折的故事,能不能讲没有结尾的故事,或者没有高潮的,没有起因的,或者小说里的情节,在小说之前,已经开始,小说结尾的地方,那个情节还在发展。多个情节交叉,或者情节消逝的,故事讲着讲着,作者故意跑题了,说到另外一个事情上等等类型。

3、时间,模棱两可的时态,现在进行时,过去时,过去完成时,将来进行时等等的组合,穿插,是否带来表达的特殊。然后故事时间(st)和叙事时间(rt)的变化,st < rt 的情况呢,st=rt 的情况呢,rt= n, st = 0 的情况呢 st = n ,rt = n 的情况呢,这里面已经具有很复杂的组合,还有时间频率,单一叙述,还是重复叙述,还是回复n次叙述。这些都具有探索的可能性。

4、叙述者,是否就是作者,可不可以有几个叙述者,多个人一起讲述一个情节,人称的变化,讲述者和被讲述者换位。聚焦方面又还有多种类型,叙述者大于人物的全知型视角,事后所见的上帝目光,叙述者等于人物的主观型视角,当时所见的旁证主体的意识,叙述者小于人物的中立性视角,不属任何人的局外旁观。多种视角的变化,是不是可以更好讲述一个小说。

5、文本,互文本性,类文本型,元文本性,总文本性,超文本性,副文本性等等的变化组合,跨文本带来的小说的意义多面和繁复,呈现不一样的小说结构。

新小说

新小说

(3)探索新的语言方式,常使用语言的重复、不连贯的句子、跳跃的叙述和文字游戏,把语言试验推向了极端。

背景介绍

大约在上世纪60年代,中国的批评界才开始对法国的“新小说”有了一些反应。受当时社会环境的影响,难得出现一些小块的评介文章,而且都是根据原苏联学术界那里得来的结论,批评“新小说”是对现实主义文学的反动,否定它代表了一种文学的新潮流。记得我上大学时(“文革”后恢复高考的头一届大学生),老师讲法国文学不谈“新小说”,到了三年级,才在叶汝琏先生的学术讲座上,第一次听到有关“新小说”的报告,主讲人仿佛是“战战兢兢”地介绍了罗伯-格里耶《嫉妒》的一些情况。

发展

直到八十年代初,我国翻译研究界才对“新小说”开始了尽管滞后、但还算有系统的翻译介绍。在这项具有开拓性的工作中,有三位学者走在最前列,他们是:郑永慧,林青(即林秀清)和柳鸣九。

翻译作品

郑永慧译的罗伯-格里耶小说《窥视者》最早在1979年出版,为内部发行。这恐怕是法国“新小说”在中国最早的出版物了。1984年罗伯-格里耶来中国访问,先后在北京大学和北京电影学院做讲座。郑永慧教授在京与他会晤时,曾谈到先前写信给他询问在翻译中的一些问题,显示双方已有过学术上的交往。林秀清教授不仅翻译了罗伯-格里耶的《橡皮》,还翻译了西蒙的《佛兰德公路》,而这两部小说,正是我国创作界、评论界后来每每谈到“新小说”时便要引述到的两部作品。

《新小说研究》

柳鸣九研究员当时主编了《新小说研究》,为中国读者提供了研究法国“新小说”的最基本资料。其中林青译的娜·萨罗特的《怀疑的时代》,朱虹译的罗伯-格里耶的《未来小说的道路》等,使中国的读者和批评家开始认识“新小说”的文学主张,蓦然接触到那些“崭新理论”,一时令人颇有“豁然开朗”之感。当时,柳鸣九在编选前言中已经较客观地加以评价:“新小说派是一个以在具体的写作方法上力求创新为其主要特征的大文学流派”,“这样一个在反映社会生活上、在社会思想意义上有明显缺陷的流派,不足以成为文学上的典范与楷模”。在80年代初的中国,如此的评价,应该说是客观和恰当的。

《二十世纪法国文学丛书》

随后,柳鸣九等人主编的《二十世纪法国文学丛书》中,收入了罗伯-格里耶的《嫉妒》(李清安译)、《去年在马里安巴》(沈志明译)、《幽灵城市》、《金姑娘》(均由郑永慧、郑若麟译),还有西蒙的《佛兰德公路》(林秀清译)等。除了这些,袁可嘉先生主编的《外国现代派作品选》专门有“新小说”的选译,其中包括桂裕芳译的布托尔的小说《变化》(选)。这部作品的译介,触动了不少中国作家的写作灵感。布托尔以第二人称“你”为叙述主体的新颖写法,曾经对我国许多年轻作家产生影响,有一阵,国内出现了不少以“你”为叙述者的实验小说。这部作品后来又有了朱静教授的另一个译本《变》。

高潮

80年代中后期,多家出版社陆续翻译出版了“新小说”派四大干将的小说,尤其是罗伯 格里耶的作品,几乎是有一部就译介一部,有些译本还不止一种,以至于连作者本人都大为惊讶自己在中国的名气竟会那么大,居然赢得了跟巴尔扎克差不多的声誉。除出书外,当时几家外国文学期刊,如《世界文学》、《外国文艺》、《当代外国文学》等,也常有“新小说”作品的介绍。假如把这一阶段对贝克特、杜拉斯等“新小说”外围作家作品的译介也包括在内,那么毫不夸张地说,80年代,我们对“新小说”的介绍已经达到了一个高潮。

作品介绍

新小说

新小说

现状

前几年陈侗还主持了“午夜文丛”的译介工作,陆续推出了法国午夜出版社出版的新一代“新小说家”的作品,其代表人物有:埃什诺兹、图森、邦、加伊、恩迪耶等人。据了解,接受和喜欢这类作品的受众并不很多,其影响远不如当年的“新小说”派。近两三年来,陈侗策划的这套书,出版速度也明显减慢了。还有,出版《贝克特文集》的计划,听说也遇到了困难。但是作为一种文学现象,对它的研究,还是应该继续深入为好。

代表人物

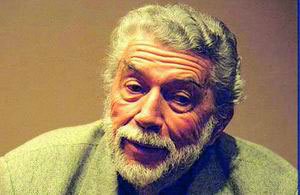

公认的“新小说派”的主要代表是法国作家阿兰·罗伯-格里耶。 罗伯-格里耶1922年生于法国西部重要港口城市布勒斯特,他之所以踏上文学创作的生涯,实系偶然。青年时代,他在巴黎农艺学院求学,第二次世界大战结束时,他在农学院毕业,取得农艺师的称号,随后在全国统计院谋生,1949年进入生物学研究机构工作。50年代初,在法属殖民地果品柑橘学院担任农艺师,先后在摩洛哥、几内亚和拉丁美洲等地从事热带果木种植栽培的研究工作。1951年,他得病于非洲,在归国途中,突然萌发了从事文艺创作的念头。他的第一部小说《橡皮》 ,就是在从非洲返航的轮船上开始构思、创作的。自1955年起在法国午夜出版社担任文学顾问,专心致力于文艺创作。罗伯-格里耶的文学创作是尝试性的、全新的,他主张对传统小说的扬弃,多少受到当时出现的一些存在主义小说的刺激,也不无现代主义文学思潮的影响。但当评论界列举西门农、卡夫卡、格雷厄姆·格林等人的名字时,作家却否认这些声名显赫的教父式人物对他有什么影响。他只是自由自在地、不受约束地追求自己的创作道路。

在“新小说派”作家里,罗伯-格里耶虽然没有得到诺贝尔文学奖,但不论在作品的数量和质量上,还是在理论著述上,都是公认的对文学贡献最大的作家之一。在为新小说开拓未来道路的过程中,罗柏-格里耶的确是一个导向者,在理论上,他是真正的奠基者 。

观念

不满于小说技巧的“过时”,反对以巴尔扎克为代表的现实主义小说观念,是“新小说”派作家的共同的出发点。但罗伯-格里耶的“物本主义”是他的独特主张。针对那种将物质世界人格化的、“泛人的”、“万物一源”的人本主义,他认为“世界既不是有意义的,也不是荒诞的。它存在着,如此而已”,“事物就是事物,人只不过是人”。因此,创造新的文学,就是要反对那种在传统小说中统治一切的人本主义。从这一立场出发,罗伯-格里耶在写作手法上进行了大胆的创新。以往小说中不可或缺的中心人物不见了,作品从头至尾是对景物的冷静、细致、反复以至繁琐的描写。作者通过笔下人物冷静客观地观察,不加任何评价、不带丝毫感情色彩地将这些感受传达给读者,引导读者自己去联想,去发挥。小说的情节降到了极其次要的地位。而且作者故意打乱时空顺序,使故事情节愈发变得模糊不清。小说的陈述方式很像乐曲“无穷动”,往往没有开头,也没有结尾。他的作品所使用的语言,尽量保持一种冷漠的笔调,正如他所声称的那样,摒弃任何“人格化”的描写,特别着意“清除”“以人为中心的比喻”。总之,罗伯-格里耶的独特艺术风格不仅开了新小说的先河,他本人也被后人称为新小说的“加尔文”,成为法国文学史上闪亮的明星。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。