-

邹容 编辑

邹容(1885年—1905年4月3日),中国近代著名资产阶级革命宣传家,原名桂文,又名威丹、蔚丹、绍陶,留学日本时改名邹容。四川巴县人(今重庆市巴南区 ),出生在一个商业资本家家庭。应巴县童子试,因愤于考题生僻而罢考,从此厌恶科举八股。从父命入重庆经书书院,因蔑视旧学而被开除。后逐渐向往维新变法。光绪二十七年(1901年),赴成都投考留日官费生,因思想倾向维新,临行时被取消资格,遂决计自费赴日留学。光绪二十八年(1902年)秋,到达东京,入同文书院。始撰《革命军》初稿。

光绪二十九年(1903年)四月返回上海,住入爱国学社,结识章太炎,结为莫逆之交。这时,恰逢拒俄运动发生。他两次在张园拒俄集会上演讲,签名加入拒俄义勇队。5月,发起组织中国学生同盟会。在此期间,《革命军》由上海大同书局印行,署名革命军中马前卒邹容,请章太炎作序。《苏报》案发生后,于7月1日至巡捕房投案,被囚于租界监狱。邹容被租界当局判监禁两年,折磨致病。1905年4月3日死于狱中。1912年3月29日,经孙中山批准,南京临时政府追赠为大将军。遗著辑有《邹容文集》。但不可否认,邹容因为年纪尚轻,思想也存在一定的盲目性和片面性。

中文名:邹容

别名:桂文,又名威丹、蔚丹、绍陶

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1885年

逝世日期:1905年4月3日

毕业院校:日本同文书院

职业:资产阶级革命宣传家、演说家

主要成就:宣传革命思想

出生地:重庆府巴县(今重庆市巴南区)

代表作品:《革命军》

字:蔚丹(威丹)

祖籍:湖北麻城

少年时期

重庆籍留日学生邹容

重庆籍留日学生邹容

光绪二十三年(1897年),邹容满12岁,奉父命偕大哥应巴县童子试。刚进头场,就因为试题很生僻,他当即同主考官顶撞起来,于是愤而罢考离去。回到家里,他遭到了父亲的责打。但邹容并不服气,倔强地向父亲申辩说:“臭八股儿不愿学,满场儿不愿入。衰世功名,得之又有何用?” 事后,其父邹子璠虽迫令儿子进入重庆经学书院继续接受儒学经典的教育,但邹容仍不就范,在书院“指天画地,非尧舜,薄周孔,无所避”。 “攻击程朱及清儒学说,尤体无完肤”。 因此,被书院开除。

光绪二十四年(1898年),戊戌变法失败,当得知谭嗣同等六君子变法遇难的消息,他悲愤不已,作诗曰:“赫赫谭君故,湘湖士气衰。惟冀后来者,继起志勿灰。” 以表达了他的惋惜与变革志向。这时,邹容还算不上成年人。后入重庆经学院读书,仍关心国家大事,立志救国救民,常侃侃议论政事,以致被除名。

东渡求学

光绪二十七年(1901),四川省首次选派学生赴日留学,在成都举办考试。邹容要求前往应考。邹子璠感到无法使儿子流连在科举的道路上,于是允诺他去一试,其目的在于让他留学回来获得朝廷赐予举人、进士的功名,仍旧跻入官场。因为,清朝业已下诏“变法”,盛传已有授予留学生功名官职的措施。是年六月,邹容冒着盛暑从重庆步行到成都参加考试。试后获录取,由主持此次考试的候补知府李立元领着晋见四川总督奎俊。奎俊“勉励数语,旋命归渝治行装,于八月中旬同往日本”。 可是,就在临行之前,邹容被某些顽固分子诬为“聪颖而不端谨”,予以除名。 但邹容毫不气馁,怀着渴望摆脱传统桎梏,探索新知的心情,在父亲面前犯颜力争,要求自费留日。当年深秋,他从亲戚处借得路费,乘船发自重庆,穿过三峡,顺流东下,到达上海。不久,进入江南制造局附设的广方言馆补习日语。邹子璠旋经亲戚劝说,答应支付留日费用。

光绪二十八年(1902年)春,他冲破重重阻力,自费东渡日本,进入东京同文书院。 到日本之后,邹容刻苦读书,他阅读了大量的西方资产阶级启蒙著作,曾“自比法国卢梭”,同时他还广泛的参加留日学生的各种活动,每到集会必参加演讲。在日本,邹容大量接触西方资产阶级民主思想与文化,革命倾向日趋显露,并结识了一些革命志士,积极参加留日学生的爱国活动。他刚毅勇为,常争先讲演,陈述己见,其辞犀利悲壮,为公认的革命分子。当时清政府派驻日本的留日陆军学生监督姚文甫道德败坏,勾引留日学生监督钱某的小老婆。邹容等几个留学生拿着剪刀闯进姚文甫的住所,一见面先打了他几个耳光,邹容又把他的辫子剪了。事后,姚文甫向清政府驻日公使蔡钧控告邹容。邹容的狂放悖逆行为引起了清廷的极大震怒,在清廷和日本方面的双重压力下,邹容被迫离日回国。

革命活动

邹容

邹容

邹容以西方资产阶级革命时期提出的“天赋人权”、“自由、平等、博爱”为指导思想,阐述了反对封建专制、进行资产阶级民主革命的必要性,指出了“革命”乃对上下古今、宗教、道德、政治、学术,以及日常事物存善去恶、存美去丑、存良善而除腐败的过程,故赞美曰:“巍巍哉!革命也。皇皇哉!革命也。”他还从清王朝官制的腐败、刑审、官吏的贪酷,对知识分子、对农民、对海外华工、对商人、对士兵的政策及对外的一系列政策,揭露了清政府对国人的压迫,分析了革命爆发的必然性。明确宣布革命独立之大义在于:“永脱满洲之羁绊,尽复所失之权利,而介于地球强国之间”,“全我天赋平等自由之位置”,“保我独立之大权”,即推翻封建专制王朝,建立“中华共和国”!

入狱牺牲

正当《革命军》问世之际,《苏报》因章士钊接充主笔,于五月初六日(6月1日)宣布“大改良”,言论更趋向激进,“排满”、“仇满”的文词,连篇迭出。初六日刊登《康有为》一文,痛斥康有为力倡保皇、抵拒革命的言行。十四日(9日),刊登《读〈革命军〉》,将该书誉为“诚今日国民教育之第一教科书”;又在“新书介绍”栏评论说,《革命军》“其宗旨专在驱除满族,光复中国,笔极犀利,文极沉痛。若能以此书普及四万万人之脑海,中国当兴也勃焉”。闰五月初五日(6月29日)以《康有为与觉罗君之关系》为题摘登章太炎《驳康有为书》,指斥“载湉小丑,未辨菽麦”,对康有为的保皇谬论痛加批驳。《苏报》迅即成为举国瞩目,独步一时的革命报刊。闰五月初五日、初六日,《苏报》馆帐房程吉甫和章太炎以及陈范的儿子陈仲彝、办事员钱宝仁等被捕。初七日(7月1日),邹容自投捕房,以与章太炎共患难。蔡元培事前离沪赴青岛,陈范、黄宗仰、吴稚晖等避匿,旋出国远走。随后,领事团徇上海道的请求,于十三日将《苏报》封闭。

邹容自入狱起,即抱定为革命牺牲的决心。他同章太炎在狱中赋诗明志,互相砥砺。闰五月二十八日,章吟《狱中赠邹容》一首:“邹容吾小弟,被发下瀛洲。快剪刀除辫,干牛肉作糇。英雄一入狱,天地亦悲秋。临命宜掺手,乾坤只两头。”邹容即赋《狱中答西狩》相唱和:“我兄章枚叔,忧国心如焚。并世无知己,吾生苦不文。一朝沦地狱,何日扫妖氛!昨夜梦和尔,同兴革命军。”充分表现了革命者临危不惧,勇于献身,对前途充满信心的高尚情操和英雄气概。

不幸的是,邹容距出狱只有两个多月,即被折磨致病,于光绪三十一年二月二十九日(1905年4月3日)在狱中逝世,年仅20岁。噩耗传出,中国教育会立即为他开追悼会。遗骸由革命志士刘三(季平)冒险运出,安葬于上海华泾乡。 南京临时政府成立后,经临时大总统孙中山批示:邹容“照陆军大将军阵亡例赐恤”。

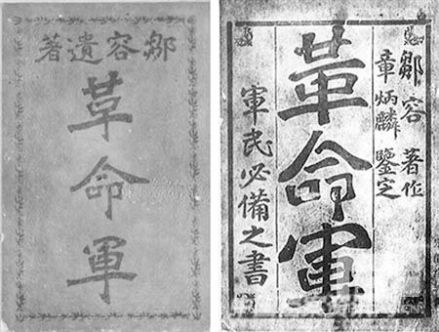

邹容所著《革命军》

邹容所著《革命军》

邹容所撰《革命军》风行国内和海外华侨中,销售达110万册,对鼓动清末革命高潮产生了难以估量的作用。孙中山看到《革命军》后,赞赏不已,认为“此书感动皆捷,其功效真不可胜量”。他对邹容和章太炎身陷牢狱,异常关切。二十九年初冬,他又到檀香山,改组兴中会,建立“中华革命军”,确定“今后同志当自称为军,所以记邹容之功也”。 迄1917—1919年期间,孙中山著《建国方略》,还言之谆谆:“《革命军》一书,为排满最激烈之言论,华侨极为欢迎;其开导华侨风气,为力者大。”

吴玉章:“少年壮志扫胡尘,叱咤风云《革命军》。号角一声惊睡梦,英雄四起挽沉沦。”

章炳麟称之为“义师先声”。

章士钊主笔的《苏报》誉之为“国民教育之第一教科书”。

邹以海:“尽管他生在富裕之家,用我们现在的说法是"富二代",到邹容出生后的时期,邹容的父亲邹子璠经过多年的打拼,积聚了万贯家财成了一方富商,购地建造了邹家祠堂,他的子女生活优裕,但邹容不贪恋这些,物质享受于他如浮云,一点没有富家子弟的纨绔作风。”

邹容主要作品 | |||

《神童诗》 | 《题谭嗣同遗像》 | 《家书》(两封) | 《革命军》 |

《驳革命驳议》 | 《涂山》 | 《狱中答西狩》 | 《和西狩<狱中闻沈禹希见杀>》 |

《绝命词》 | 《狱中与柳亚子书》 | 《狱中与蔡寅书》 | 《感怀诗》(作于上海广方言馆学习期间) |

(个人作品资料来源 )

邹容文集

作者名称 邹容

作品时间1983-9

《邹容文集》是1983年重庆出版社出版的图书,作者是邹容。

反对八股

幼时的邹容非常聪敏,“里人咸有神童之誉”,但他性格狂放不羁,对科举成名的取仕之道不屑一顾。“臭八股儿不愿学,满场儿不爱入,衰世科名,得之又有何用?”小小年纪,反满反封建的思想已有萌芽。这种倔强之气为他以后献身革命起了重要作用。邹鲁回忆道:“设容幼即勉为谆谨,吾决其今日必不能成此奇行也。”他在阅读历史书籍时,常被郑成功、张煌言等民族英雄的业绩感动。他认真阅读黄宗羲等人的著作,汲取其民族主义思想的精华。中国历史上民族英雄的事迹和思想是邹容民族主义思想的雏形。

接触新学

少年时代的邹容接触到一些新学书籍和报纸,资产阶级改良维新的新思潮深深地影响了他。“容最仰慕谭嗣同,常悬其遗像于座侧,自为诗赞之。‘赫赫谭君故,湖湘志气衰。惟冀后来者,继起志勿灰。’”邹容曾抄录了改良派主编的《清议报》上的一首诗:“落落何人报大仇,沉沉往事泪长流。凄凉读尽支那史,几个男儿非马牛。”邹容吸收了改良派的爱国救亡思想,并在吸收爱国思想的基础上,接触和了解了一些改良派对于资产阶级自由、平等的宣传。

除了阅读中国资产阶级改良派的著作之外,邹容还阅读了西方资产阶级思想家的一些著作。例如卢梭的《民约论》、孟德斯鸠的《万法精义》、约翰·穆勒的《自由原论》以及《法国独立史》、《美国独立檄文》等。他接受了西方资产阶级的民主革命理论,更深入地理解了自由、平等、天赋人权,这样就为他的民族主义思想注入了新的因素,丰富了民族主义思想的内容,同时也是邹容民族主义思想的特色所在。在留日期间,邹容结识了许多革命党人,思想上深受革命派的影响,接受了孙中山所提出的“驱除鞑虏,恢复中华”的口号,思想和行动上都朝革命派靠拢,真正成了一个他自己所称的“革命军中马前卒”,而他的民族主义思想此时也上升到一个新的高度。《革命军》一书的出版,代表了他民族主义思想的成熟。

修改名字

邹容留学日本前,家人叫他桂文或者绍陶,在和双亲的家书中,落款和自称都是“桂文”。在亲友的称呼中,多叫邹容为威丹。1903年,邹容先是以优异成绩,考取公费留学名额,和当时本地多名青年才俊一道,由重庆知府李立元(当时重庆公派留学生的监督官)带领,赴成都谒见四川总督奎俊。这在邹容的亲笔家书中得到表述,他们一行受到奎俊的召见和勉励。

1903年8月,邹容一到东京,被这里如火如荼的爱国救亡气氛所感染,于是,他给自己改名叫“邹容”,隐含从此容颜改变、脱胎换骨的寓意。从此,“邹容”这个名字便在留日学生中广泛传扬,他的那本反帝反封建的战斗檄文《革命军》,首次也正式署名邹容。可以说,改名是邹容重塑自我形象的重要标志,也是他短暂而光辉一生的闪亮起点。

父亲:邹子璠,常奔走于重庆、汉口、上海之间,经营棉纱、棉布和杂货生意,也到过广州、成都、西安。他在重庆城内县庙街开有商号“利川升”,还与人合伙开了“同镒园”。

母亲:邬氏。

继母:杨氏。

舅舅:刘华廷,曾长期奔波于重庆、上海之间,开有一家大商号叫“德生利”。

大哥:邹蕴丹。

二妹:邹兰。

六弟:邹丹阳。

继子:邹枚,原为邹蕴丹之子。

孙辈:邹传参、邹传德。

曾孙:邹小谷,中国致公党成员。

人物墓地

邹容墓

邹容墓

墓后为章太炎撰文、于右任书的青石墓表。碑后复有造型美观的高大石屏,气势雄伟,东西两边各立一座石亭。在“文革”中被毁。1980年,为纪念辛亥革命70周年,上海市文物管理委员会重修邹容墓。墓区总占地一亩余,墓台坐北朝南,面向大道,四周环有长青松柏,庄严肃穆,两边是正方形绿化区,广植花草。邹容墓现已整修一新,建成花园式陵园,向公众免费开放。

地名纪念

为纪念邹容,在出生地重庆和就义地上海都有以他的名字命名的邹容路。1939年5月3日、4日接连两天,日本飞机对重庆进行大轰炸,把重庆城区的繁华街道几乎全部炸毁,居民伤亡六七千人,史称“五三五四大轰炸”。在这场大轰炸中,从大梁子(现新华路)中央公园(现人民公园)路口到临江门的5条繁华街道———三王庙、苍坪街、天官街、柴家巷、夫子池全部被毁。因为这5条街道首尾相接,又是重庆最重要的商业区,后来重建,就尽可能扩宽修直,并将其合并。因此路是重建的,遂取名新生路。

1943年12月,当时的市政府为纪念邹容,将新生路改名为邹容路。如今的邹容路从公园路口起,由南向北一直延伸到临江门。解放碑就耸立在邹容路和民族路、民权路交会处的街心处。

纪念碑

邹容纪念馆中的邹容石像

邹容纪念馆中的邹容石像

舞台剧邹容

舞台剧邹容

2011年7月24日,邹容的原创大型现代舞剧《邹容》在重庆江北嘴大剧院上演,以交响舞剧这种新颖形式来表现塑造重庆本土英雄。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。