-

脂评本 编辑

脂本通常指脂评本红楼梦。《红楼梦》现存的版本系,可分为两个系统,一个是仅流传前八十回的,保留脂砚斋评语的脂评系统,另一个是经过程伟元、高鹗整理补缀的、删去所有脂砚斋评语的、并续写完成一百二十回的程高本系统。所谓脂评本,是概括所有带脂批的《石头记》传抄本的总和。

中文名:脂本

别名:脂评本红楼梦

主要成就:所谓脂评本,是概括所有带脂批的《石头记》传抄本的总和。

代表作品:《红楼梦》

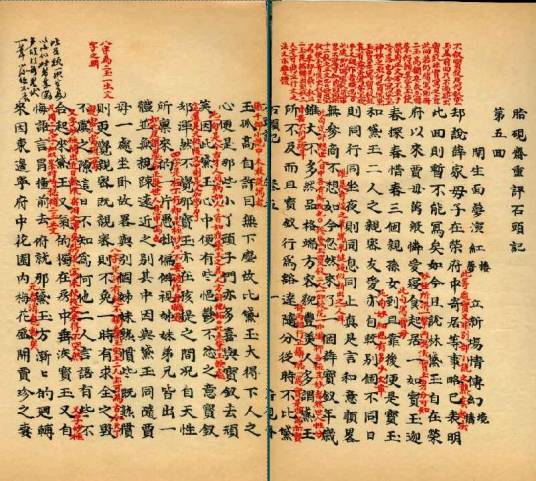

这些传抄过印本上都保留了大量的朱红色批语,其中有些重要的传抄版本上,题有《脂砚斋重评石头记》的字样,人们一般便称这些早期的《石头记》抄本为脂评本或脂批本。

传世一十二种脂砚斋评石头记钞本之版本概况

诗曰

“自执金矛又执戈 自相戕戮自张罗

茜纱公子情无限 脂砚先生恨几多

是幻是真空历遍 闲风闲月枉吟哦

情机转得情天破 情不情兮奈我何”

乾隆中(一七五四年顷),有小说曰石头记者忽出于北京,历十数年而盛行,然皆写本。时传抄面世,即为脂砚斋之评本。惜乎书犹未就,雪芹曹先生为泪尽而逝。诸本止八十回矣。藏书家抄录传阅,纸贵京都,几三十年。沿传既久,坊间缮本及诸家所藏秘稿,繁简歧出,前后错见。比乾隆五十六年(一七九一),乃有程伟元、高鹗之百二十回刊印聚珍版问世,改题红楼梦,字句亦时有不同,不明何人续撰。程本既出,风靡天下,势力影响,莫与之京。钞本遽日渐湮埋,不为世人所晓。其后伪本垄断,几至一百二十年,千亿坊间本俱其化身,遂成定本。一时海内哄传,士人争读,谓之历代小说中之无上上品,曰“开谈不说红楼梦,读尽诗书是枉然。”直至清季民元(一九一一至一九一二),方有沪上狄平子石印戚本行显于世。脂本始得重见天日,此举于红学界中不啻石破天惊。迨民国十年(一九二一),胡适先生为亚东图书馆之新式英文标点排印本(世称亚东初排本即是)作序,题红楼梦考证,为新红学滥觞,令学界震动。民国十二年(一九二三),俞平伯先生红楼梦辩改定,顾颉刚先生序之曰,胡俞二着标识着“旧红学的打倒,新红学的建立”云云,始有新旧红学二者之分辨。民国十六年(一九二七),甲戌本出,归胡适。庚辰本随之继现。新红学遂凭借此等新材料,借助新方法,破中见立,颇有建树,成就较之旧红学不可以道里计。红楼梦之版本研究亦由是肇始。

自此以降,七十年来,世间幸存之脂砚斋评石头记古旧钞本相继重现人间,迄今凡一十二种,实如凤毛麟角,弥足珍贵。脂本留存未经旁人改动之曹雪芹原文面貌,可供校雠,更兼有脂砚斋(或曰雪芹乃其亲侄)等人评批三千余条,散见诸本,间或透露作者身世,或指示写作意图,或论及八十回后佚稿及作者修改删却的情节,其文艺批评自身亦独具只眼,颇是精到,历来为方家所重。是为天下红迷不可不读,不可不知。然各钞本版本不一,互有出入;历经二百余载,蠹祸难免,实无完璧。公子闽人,性耽红楼。今受业西郊燕园,得傍规模居国内第三的北大图书馆,古籍庋藏只让北图,与上图比肩。馆藏脂系中最为重要的庚辰本,并有名藏书家冯隅卿先生所遗之九部古版红楼梦,内有大陆仅存的三部程甲本之一,九部程乙本之一,以及最早的雕版刻本东观阁本一部。时值大四,公子功课骤弛,更喜都门连降大雪。夫天下至乐,莫若雪夜拥被读红。公子心血来潮,入库翻书,搜罗脂本点滴资料,并细加梳理,述其大要,开列于下,盖“以公同好”耳。

注:文首之题红楼梦七律止见于庚辰本第二十一回回前评。

目次

脂评石头记八种:

1.甲戌本;2.己卯本;3.庚辰本;4.列藏本;

5.戚本;6.戚宁本;7.蒙府本;8.靖本;

脂评红楼梦四种:

9.甲辰本;10.梦稿本;11.己酉本;12.郑藏本。

依脂砚斋评本石头记系统的传世写本依据底本年代,所存原文与脂评情况及后人窜改多寡,大致可划分为以下三类。

第一类:较为正规,为最早期的脂本。多题为脂砚斋重评石头记。保存着最近于曹雪芹原文的正文文字和大量较可信的脂评。研究价值最高。如上之1~3,可包括梦稿本前八十回中的六十余回未改前的原文。对列藏本的版本价值有较大争议,但公认不如前三种。

第二类:经加工过。批语全无署名。多题为石头记。出现了许多早期脂本所无的批语,不能确认是否脂评。价值稍逊。如上之5~8,且此四种为同一祖本,属戚本系统(或称立松轩本系统)。

第三类:经增删窜改。大都以红楼梦为题。以脂本为根据,大量删改原文或删弃脂评。如上之9,10,12,以及梦稿本前八十回中的六十余回改后的面貌。

题脂砚斋重评石头记,见于各册首回首页首行。

因第一回第八页楔子正文中“出则既名,且看石上是何故事”句上,比他本多出“至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用石头记”一十五字,指明所据底本年代,故名甲戌本。甲戌年,是乾隆十九年(一七五四)。

存十六回。即一至八回、十三至十六回、二十五至二十八回。第四回回末缺下半叶,第十三回上半叶缺左下角。四回一册,共四册。每半叶十二行,行十八字。

1.此本祖本可能是脂砚斋的编辑本。理由是每页版心下部都有脂砚斋的署名,有些地方虚以待补,如若干回的回前诗,仅有“诗曰”空悬。林黛玉眉目描写尚未成文,其下半句以朱笔空围。底本无拼凑现象,正文很少修改,有部分批语系从另本移录。

2.此本第一回有畸笏叟丁亥春的行侧朱批,墨抄总评也有作于丁亥者,说明抄录时间在乾隆二十三年丁亥(一七六七)之后。

3.第一回第一页第一行顶格题“脂砚斋重评石头记”,第二行“凡例”二字,第三行起凡例五则,末题诗一首。陈毓罴认为这一段是脂批,正文当从“列位看官”起。其中第一至四则及题诗,共四百一十四字,为此本独有。第五则“此书开卷第一回也,作者自云。”,后来本子仅存此段作为引言,与正文混同,遂成了正文开始。凡例之末诗前横书“诗曰”二字,脂系钞本题诗多这种格式,下七律一首:“浮生着甚苦奔忙。盛席华筵终散场。悲喜千般同幻渺。古今一梦尽荒唐。谩言红袖啼痕重。更有情痴抱恨长。字字看来皆是血。十年辛苦不寻常。”,脍炙人口

4.第一回第四页下第一行“丰神迥异”句下至第五页上末行“大展幻术,将”句之间,较他本多出一段文字,恰好两页,四百余字。

5.此本有眉批、侧批、双行批、回前回后批多种,无署名及日期。其中朱墨抄录双行批是此本一大特色。有九回无批。此本独出的批语都在第六、第八回。

6.所存各回脂批远多于其它脂本,尤有一些重要批语为他本所无。如第一回“满纸荒唐言”诗眉批“能解者方有辛酸之泪,哭成此书。壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝。余尝哭芹,泪亦待尽。每意觅青埂峰,再问石兄,奈不遇癞头和尚何?怅怅!”。

这条批语是持曹雪芹卒于壬午年(一七六三)论者的首要依据。

7.值得注意的是,此本不避康熙帝的“玄”字讳。

8.书中有刘铨福几条跋,又有其友濮文暹、濮文昶兄弟跋。胡适、俞平伯、周汝昌在其上亦有批跋。

9.纸黄脆,已经一次装裱。第十三回首页缺去小半角,衬纸与原书接缝处,钤有“刘铨福子重印”章。

甲戌本历史

甲戌本原为清朝大兴刘位坦得之于京中打鼓担中,传其子刘铨福。内有刘铨福在同治二年(一八六三)、同治七年(一八六八)所作的跋,极有见地。另有刘铨福的友人绵州孙桐生批语三十余条,署“左绵痴道人”。之后流传不详,一九二七年夏此本出现于上海,为刚刚归国的胡适先生重价购得,是为首次发现的传抄残本。胡适根据上述第一回中文字称此本为甲戌本,开以干支年份定名红楼梦各钞本之先河,并且认为甲戌本“为世间最古又最可宝贵的红楼梦写本”,所以适之先生视此本为平生秘本,向不轻易示人。一九四八年十二月十六日胡适南下,临行匆忙,一生藏书俱皆抛下(由北大图书馆收得),只随身带走了这一十六回的甲戌本和他另藏的一部程乙本。一九六二年胡适去世后,将此本寄藏于美国康奈尔大学图书馆。

甲戌本出版

一九六一年五月,胡适始决定由台北商务印书馆出版,中央印制厂影印行世,止五百部。为朱墨两色套版印刷,附胡适的影印乾隆甲戌脂砚斋重评石头记缘起及跋。次年六月中华书局上海编辑所朱墨套印出版,两种:甲。线装一函两册,保留胡适的序和跋;乙。依原大四册,去尽胡适手迹,附有俞平伯先生的后记及红楼梦年表,大陆发行。一九七三年十二月上海人民出版社据六二年版重印,删去后记,线装四册;一九七五年五月出平装一册。一九八五年九月上海古籍出版社影印,据台湾商务版。

题石头记,见于封面。每回卷端题有“脂砚斋重评石头记卷之”字样。

第二册总目书名下注云“脂砚斋凡四阅评过”,第三册总目书名下复注云“己卯冬月定本”,故名己卯本。己卯年,是乾隆廿四年(一七五九)。

存四十回。即一至二十回、三十一至四十回、六十一至七十回。其中第一册总目缺,第一回开始缺三页半,十回末缺一页半,七十回末缺一又四分之一页。十回一册,共四册,每半叶十行,行二十五或三十字不等。

1.此本第三十四回末题“红楼梦第三十四回终”,为脂本石头记第一个出现“红楼梦”标名的本子。如果不是后世藏书家所加,则说明曹雪芹生前一度使用过“红楼梦”为书名。

2.第十七、十八回尚未分开,共享一个回目,第十九回无回目,第六十四及六十七回原缺,此与庚辰本同。此本中六十四及六十七两回系据另一种钞本抄配,文字与程高本系统相同,见第六十七回末注云“石头记第六十七回终。按乾隆年间钞本武裕庵补抄”。

3.此本无复杂的眉批侧批,面貌干净。批语绝大多数在正文内双行书写,计七百一十七条,除多一条单字批外,与庚辰本全同。只有十二处写在正文右侧。这些侧批为别本所无,见于第六回和第十回。

4.此本正文始自“只以观花修竹、酌酒吟诗为乐”,陶洙抄补了前三页半。正文避国讳“玄”和“禛”,避两代怡亲王胤祥和弘晓的名讳“祥”和“晓”。据此判定为清代怡亲王弘晓府中的原钞本。

5.此本第十一回之前,无批语,为白文本。

6.此本中夹有六张笺条,补此书批注不足。第一张为第一回正文“昌明隆盛之邦”批注“伏长安大都”;第二张为第四回“护官符小注”;第三张为第五回题诗一首;第四张为第六回题诗一首;第五张为第二回前指示将总批低两格抄;第六张为第十九回一条批注,连所属正文,另纸记在回前。

7.此本曾由陶洙于丁亥年(一九四七)、己丑年(一九四九)据甲戌本和庚辰本份别用朱蓝二笔校过,有校记二则。

8.此本讹夺字很少。公认与庚辰本渊源极深,文字有多于庚辰本的地方,语意较庚辰本确切。尤其以前五回文字差异较大。底本可能早于庚辰本,为庚辰本同祖之本。

9.所用乾隆竹纸,薄而稍粗,有罗纹,土黄色,颜色深暗。周边褐色,多磨损。夹条比书纸黄暗。朱笔校补文字新旧之分明显,红者时深,紫者时浅。夹条批语朱色颇鲜。

己卯本历史

己卯本当为清怡亲王弘晓府中原钞本。怡府是有清一代名闻海内的藏书大家,世代相传百余年。宋元精刻,叠床盈架,且多完帙孤品。弘晓之父怡亲王胤祥为康熙第十三子,曹家与之关系非浅,故所据底本可能就出自曹家。此本约于二十年代末三十年代初为名藏书家董康所得,董在抗战中当了汉奸,抗战胜利后瘐死狱中。此本归其友陶洙所有。后来陶洙将书让与北京图书馆。

己卯本,是《红楼梦》的早期版本之一,原由董康收藏,现归北京图书馆。它的五十五回下半回至五十九回上半回,现藏于历史博物馆。

己卯本出版

一九五九年冬出现在北京琉璃厂中国书店,由中国历史博物馆购得。现藏于此馆。存三个整回又两个半回。即第五十五后半回、五十六回、五十七回、五十八回以及五十九回前半回。共余五十二页,装订为一册,行款格式同己卯本,且和己卯本一样,避“祥”字和“晓”字讳。据此判定此当为己卯本的失散部分。然此本一体墨色,并无朱批。该残卷仅有夹批三十条,与庚辰本这部分内容的批语类型和条数一致,其中十一条小有出入。

一九八零年五月,由上海古籍出版社影印出版,线装五册,计四十一又两个半回,首有冯其庸序及凡例。

题石头记,见于封面。各册卷首标明“脂砚斋凡四阅评过”。每回卷端题有“脂砚斋重评石头记卷之”字样。

第五至八册封面书名下注云“庚辰秋月定本”或“庚辰秋定本”,故名庚辰本。庚辰年,是乾隆廿五年(一七六零)。

存七十八回。即一至八十回,底本原缺第六十四及六十七回两回。十回一册,共八册,每半叶十行,行三十字。

1.此本底本年代相当早,应该是曹雪芹生前最后的一个本子。保存曹雪芹原文及脂砚斋批语最多,脂批中署年月名号的几乎都存在于此本。面貌最为完整,文字比较可信。

2.此本第十七与十八回尚未分开,共享一个回目,第十九回无回目,第六十四及六十七回原缺,此同己卯本。另,此本无第八十回回目。回目双行并列,唯此本与郑藏本如此,诸本皆是单行直书。

3.此本第二十二回末惜春谜后缺文,并记曰“此后破失,俟再补。”另页写明“暂记宝钗制谜云:朝罢谁携两袖香。”“此回未成而芹逝矣。叹叹!丁亥夏,畸笏叟”等文字。后人续补了宝玉及宝钗两首谜诗,就将此谜错改属了黛玉。第七十五回缺中秋诗,回前单页记曰“乾隆二十一年五月初七日对清。缺中秋诗,俟雪芹。”第十九回“小书房名”下空五字,“想那里自然”下空大半行。这些残缺可用以鉴定他本后人补缀之处。

4.第六十八回脱去约六百余字,估计失去一页。

5.此本有眉批、侧批、双行夹批及回前回后批多种。批语之多为各本之最,总计两千余条,包括了己卯本双行夹批的全部(除一条单字批外)。其中有一批非常重要的批语,如第二十回朱笔眉批“茜雪至‘狱神庙’方呈正文。袭人正文目曰:‘花袭人有始有终。’余只见有一次誊清时,与‘狱神庙慰宝玉’等五六稿,被借阅者迷失,叹叹!丁亥夏畸笏叟”。

6.此本第十一回之前,除偶将回前总评与正文抄在一处外,都无批语,为白文本。

朱笔批语全集中在第十二回到第二十八回。

7.此本抄手不止一人,水平参差不齐。最后一册质量尤差,讹文脱字,触目皆是。

在后世流传中,曾经读者旁改过,多属于臆改。后人加批的,有署鉴堂、绮园、玉蓝坡。

8.纸色黄,周边褐色。批语朱色与燕大图书馆章色几同。已经“金镶玉”法精心装裱。

庚辰本历史

庚辰本原出北城旗人家中,徐星署一九三三年初于北京东城隆福寺地摊以八银币购得,格外珍视。一九四九年五月五日,经郑振铎先生介绍,燕京大学图书馆折价黄金二两购自徐氏后人之手,与原藏之明弘治岳氏奇妙全像西厢记(此书最古刻本)及百回钞本绿野仙踪(刻本皆八十回)并称燕大馆藏“三宝”。一九五二年北大燕大合流之后,始入藏北京大学图书馆。

庚辰本出版

一九五五年,北京文学古籍刊行社朱墨两色套版影印出版,是首次影印行世的早期脂本,所缺二回据己卯本补入。十月出精装二册,十二月出线装八册。一九七四年人民文学出版社重印,换用蒙府本文字补入。二月,出尺寸依原大的线装本八册;十月,出大三十二开本四册。

题石头记,见于各回回前所题,无书前题页。

因藏于原苏联亚洲人民研究所列宁格勒分所,故名列藏本。

存七十八回。即一至八十回,中缺第五、第六回。第五十回未完止于黛玉谜,缺半页。第七十五回末至“要知端的”下脱半页。共三十五册。每半叶八行,行十六、二十、二十四字不等。

1.此本另有一些回(第十回的回首,第六十三、六十四、七十二回末)则题作红楼梦,可见当时此名既已通用。

2.第十七与十八回共享一个回目,但两回文字已经分开,中有“再听下回分解”一句。第二十二回缺文,止于惜春谜。第七十九回和八十回未分开,只有一个回目。

3.此本有六十四及六十七两回。其中六十四回回目之后,正文之前有一首五言题诗,为别本所无,回末有一联对句,是早期钞本的形像;又推究题诗的内容,此回应是曹雪芹手笔。六十七回近甲辰、戚本一系。

4.此本共计批语三百余条。有眉批一百一十一条,侧批八十三条,与其它脂本完全不同。疑多为后人所批。在前四回集中了五分之三。另有双行夹批八十八条,几乎全部与庚辰本相同,其中第十九回占了四十二条。

5.此本另有一种特殊批语是接着正文写的,字体也相同,在起讫处加方括号,并于开头右侧空行小字写有“注”字。出现于第十六、六十三、七十五回。当是过录时误将批语抄作正文,后校对时发现,加以标明。

6.为竹纸抄写,纸薄而稍粗。浅黄色。有包角。经后人重新修补装订,残留装订线洞眼,且有装错顺序处,反折清高宗御制诗第四、五集作为页间衬纸。

列藏本历史

列藏本为道光十二年(一八三二)由随第十一届俄国传教使团来华的大学生Pavel Kurliandtsev传入俄京,书首有其墨水签名及两个笔画拙劣的汉字“洪”字,当是他的中文姓氏。原存外交部图书馆,一九六二年苏联汉学家B.L.Riftin(汉名李福清)于苏联亚洲人民研究所列宁格勒分所收藏中重新发现此本,一九六四年撰文介绍,始为人所知。现藏俄罗斯圣彼得堡亚洲图书馆。

列藏本出版

一九八六年四月,中国艺术研究院红楼梦研究所会同苏联科学院东方学研究所列宁格勒分所编定,由中华书局影印出版,精装六册。次年一月出线装本,二函二十册。首有中国艺术研究院红楼梦研究所序,次李福清、孟列夫二人文列宁格勒藏抄本石头记的发现及其意义。

题国初抄本原本红楼梦,见于封面。中缝则题曰“石头记”。

有张开模藏本、泽存书库藏本、有正书局石印本(又分大字本、小字本)。有时戚本也专指有正本。有些本子,虽然没有戚序,但抄写形式、文字特征与戚本相似,也划入戚本的范围。

因卷首有戚蓼生所作石头记序,故世称戚本。此本为石印本,由上海有正书局印行过三次。“大字本”清末宣统三年辛亥(一九一一)石印前四十回,民国元年壬子(一九一二)石印后四十回。民国九年(一九二零)用“大字本”剪贴缩印了一种“小字本”,于是有大小字本之分。“小字本”又于民国十六年(一九二七)再版。存八十回,全。“大字本”四回一册,共二十册,十回一卷,共八卷。每半叶九行,行二十字。缩印“小字本”为十二册,每半叶十五行,行三十字。

1.此本抄写工整,石印精美,清楚有条,是脂本系统中面貌颇为精良的流传本。

抄手虽楷书整齐,但语文水平不高,文中时时可见错讹字。

2.六十四、六十七两回,十九、八十两回回目,二十二回末等缺文都已补齐,十七、十八两回已分开。凡此种种,以下诸本大同小异。此本除第七十八回“芙蓉诔”后缺回末收尾一小段外,无残短。如正文文字比之程高本所改,大都同于脂本原文;比之其它脂本,又有个别细碎异文。第十七与十八回分回之处不同于今本。

3.此本有句下夹批、回前回后批的形式。回前回后批俱已补齐。批语较多,几乎都在前四十回。不少为独有,有一定的价值,如第四回前的“请君着眼护官符,把笔悲伤说世途。作者泪痕同我泪,燕山仍旧窦公无。”一诗,但已不好判断是否脂批。

4.此本眉批前四十回为狄葆贤所加,“小字本”后四十回中也有眉批,为狄葆贤征求他人所加。价值不高。

5.此本底本付印前经整理,有改动失真之处,描改过个别字迹。批语有不少移位,如将原文眉批和侧批俱改成双行夹批或回前回后批,并都删去原署的年月名号。

戚序本历史

戚本为乾隆年间德清戚蓼生收藏并序。桐城张开模藏有过录本,光绪年间为俞明震所得。上海有正书局老板狄葆贤(平子)据以摄影付诸石印。鲁迅先生一九二零年创撰中国小说史略时第一个予以重视。在第二十四篇论述红楼梦专章清之人情小说中,所引红楼梦原文全用戚本。这是当时他能见到的唯一的脂本。戚本是最早传印的八十回脂本,突破了延续一百二十年的程高本垄断的局面,首次将一个真的(或接近于真的)曹雪芹原文的红楼梦行显于世,意义非同寻常。

原本黄绫装面,存上海时报社。曾传闻已于一九二一年毁于火。一九七五年冬,上海古籍书店整理旧库,意外发现迷失多年的底本前四十回半部。白色连史纸抄写,有蛀蚀。版框界格系木版水印,版心书名手写。乌丝栏,版框高十八点八厘米,宽十一点六厘米。序文和目录是浅色丝栏,微黄略带青,近于隐格。字体为乾嘉时期流行的馆阁体,有朱色圈句,色陈暗略紫。无书名页。据鉴定,约在乾隆后期至嘉庆年间抄成。现藏于上海图书馆。称戚沪本。

戚序本出版

一九七三年十二月,人民文学出版社据“戚大字本”影印出版,线装二十册;一九七五年六月出平装八册。一九八零年五月上海古籍出版社重印,全五册。

戚蓼生序

戚蓼生字晓圹,浙江德清人。乾隆二十七年(公元1762年)举人,三十四年(公元1769年)进士,三十九年(公元1774年)以户部主事充任四川乡试副考官,四十七年(公元1782年)出任江西南康知府,不久升任福建盐法道;五十六年(公元1791年)为福建按察使,五十七年(公元1792年)卒。戚蓼生对《红楼梦》十分称赏,他在序中说:

“吾闻绛树两歌,一声在喉,一声在鼻。黄华二牍,左腕能楷,右腕能草,神乎技矣,吾未之见也。今则两歌而不分乎喉鼻,二牍而不区乎左右,一声也二歌,一手也二牍,此万万所不能有之事,不可得之奇,而竟得于《石头记》一书。……注彼而写此,目送而手挥,似谲而正,似则而淫,如《春秋》之有微词,如史家之多曲笔。试一一读而绎之:写闺房则极其雍肃也,而艳冶已满纸矣;状阀阅则极其丰整也,而式微已盈睫矣;写宝玉之淫而痴也,而多情善悟不减历下琅郡;写黛玉之妒而尖也,而笃爱深怜不啻桑娥石女。他如摹绘玉钗金屋,刻画芗泽罗襦,靡靡焉几令读者心荡神怡矣,而欲求其一字一句之粗鄙狠亵,不可得也。盖声止一声,手止一手,而淫佚贞静,悲戚欢愉,不啻双管之齐下也。……然吾谓作者有两意,读者当具一心……如捉水月,祗挹清辉,如雨天花,但闻香气。庶得此书弦外音乎?或以未窥全豹为恨,不知盛衰本是回环,万缘无非幻泡,作者慧眼婆心,正不必再作转语,而万千领悟,便具无数慈航矣……”

戚蓼生这篇序文,当视为中国古典小说美学中的重要文献。他在序中指出了《红楼梦》文体的双重性、多重性问题,即优秀的文艺作品,总能引起人的许多联想,这是为什么?再一个,戚蓼生提出了人性的深度描写与文化审美规范相契合的问题。《红楼梦》令读者“心荡神怡”,但却风雅满纸,“欲求一字一句之粗鄙猥亵”而不可得。再者,戚序提出了情节发展的预示性问题,即能从盛中写出衰,从痴中写出悟,从妒中写出情。这其实也是人物性格的复杂性问题。总而言之,戚蓼生已经意识到了广邈深邃的人的心理世界的复杂性,人性的复杂性,他认为优秀的文学作品就该向人性的深邃性、复杂性、矛盾性、模糊性靠近,并根据作者所处的文化传统,找寻出一种恰切的表达方式。

戚宁本

又称南图本,脂宁本。

题石头记,见每页中缝。

今藏于南京图书馆,卷首有戚蓼生之石头记序,故称戚宁本。

存八十回,全。四回一册,共二十册,十回一卷,共八卷。每半叶九行,行二十字。

行款格式与戚本全同。但无格栏。

1.此本抄写字迹,有的较工整,有的很幼稚。文字几乎与戚本全同,凡有正付印改过的地方,此本保存原貌。

2.据高一涵分析,此本约在咸同年间抄成。

3.今存书上有标签“泽存书库藏书子部小说家类 平话之属 清曹雪芹撰石头记八十回 二十册 抄本”。

4.钞本所用毛太纸,黄软。几一色,不暗。蛀痕有无及大小不一。

戚宁本有谓在一九三零年前后曾属昆山于氏,后归伪内务部长陈群“泽存书库”。日本投降之后,陈群畏罪服毒自杀。

王府本一百二十回,卷首有程伟元序,书口有“石头记”字样。此抄本字迹有十种,显为十人合力抄成。后四十回与前八十回字体有异。据研究,程氏序及后四十回,是后补上的,原书是八十回。五十七至六十二回,也是后补的。

王府本的文字特点,与己卯、庚辰本颇有相似之处,但又有相异之处,系后人改动所致。这些改动,有改得好的,也有改糟了的。王府本的脂砚斋批语,也被作了整理,还夹人了一些后人的批语。

梦稿本是由多个底本拼凑而成,抄手抄得也很草率。从文字特征看,处于己卯、庚辰与王府本之间,是前者和后者的中间状态。此本后四十回基本上同程乙本;但也有一部分相当简略,当是抄手“偷工减料”而成。

舒本只存第一至第四十回,也是一个拼合本。

六十年代初,南京有一个读者,用钢笔抄了一些批语,寄给北京的几位红学家。这些批语与甲戌本等其它本子的批语大部分相同,但也有一些特殊的批语,颇能“解决问题”。等到大家索要原本时,此原本却“迷失”了。所以,有些红学家就疑心,这个本子根本就不存在,所谓的批语是根据其它版本拼凑、改造的。

靖本的可疑之点甚多:

1.若说抄写者不知道此本珍贵,为什么花力气抄下批语?若知道此本珍贵,又为什么将它“迷失”?迷失的原因是什么?谁见过这个本子?除了藏主及抄批语者外,还有人能证明吗?

2.脂砚、畸笏为一人,或是为二人,是红学界争论已久的问题,为什么靖本直接就解决了这个问题?

3.靖本有些批语,错乱得简直让人无法卒读。如四十一回一条批语“他日瓜州渡口劝惩不哀哉屈从红颜固能不枯骨□□□(□据说为虫蛀去)”。周汝昌先生校读为:“他日瓜州渡口,各示劝惩,戏颜固不能不屈从枯骨,岂不哀哉!”错乱到这种程度,只能解释为是人为地搞乱。再拙劣的抄手,只能一二处颠倒,绝不能颠倒到全句不成个文句。这种手法,只能让人疑心是在假文物上添铜锈。

靖本的真伪,当然一时不能定案。但原本未出之前(假设有这个本子),严肃的学者是不能仅凭一个钢笔抄件,就将它当作“资料”的。

梦觉本书名为《红楼梦》,八十回,抄本,有少量脂批。

梦觉本的正文表现为删节、简化。某些“叙述人”的语言,被抄成双行小字,与正文相区分。这些特点,全部为程甲本所继承。被抄成双行小字的叙述语,在程甲本中全部被删去。这证明,程甲本的底本是梦觉本。

而《红楼梦》的成书过程与其它小说不同,脂批和小说一直是相辅相成的,从已知的最早版本甲戌本开始,到曹公逝世前的最后一个版本庚辰本为止,脂批一直是做为小说的一个不可缺少的补充,起着引导启发读者思路的作用,作者自己形容此书“十年辛苦不寻常”,所谓的十年,在作者去世前七八年传抄的甲戌本上就已经出现了这样的话,可见曹雪芹在此前的十年,一直从事创作工作,而到脂砚斋甲戌年抄阅再评的时候,全书已经基本上写完了。之后的数年,曹雪芹一直是在从事对内容的完善和评语的增改工作,对于小说的结构,再没有做大的调整和变化。

以下是出现在脂批本中的脂砚斋和畸笏叟的批语系年表:(出处由于篇幅所限,不一一列举)

干支 | 年 | 事件 | 批注者 | 版本记载 |

甲戌之前 | 乾隆十九(1754)年以前 | 初评 | 脂砚斋 | 甲戌本 |

甲戌 | 乾隆十九(1754)年 | 再评 | 脂砚斋 | 甲戌本 |

丙子 | 乾隆二十一(1756)年 | - | 脂砚斋 | 庚辰本 |

丁丑 | 乾隆二十二(1757)年 | - | 畸笏叟 | 靖藏本 |

己卯 | 乾隆二十四(1759)年 | - | 脂砚斋 | 庚辰本,己卯本 |

庚辰 | 乾隆二十五(1760)年 | 四评 | 脂砚斋 | 庚辰本 |

壬午 | 乾隆二十七(1762)年 | - | 畸笏叟 | 庚辰本 |

癸未 | 乾隆二十八(1763)年 | 曹雪芹卒于癸未除夕(1764年2月1日) | - | - |

乙酉 | 乾隆三十(1765)年 | - | 畸笏叟 | 庚辰本 |

丁亥 | 乾隆三十二(1767)年 | - | 畸笏叟 | 庚辰本,靖藏本 |

戊子 | 乾隆三十三(1768)年 | - | 畸笏叟 | 靖藏本 |

辛卯 | 乾隆三十六(1771)年 | - | 畸笏叟 | 靖藏本 |

甲午 | 乾隆三十九(1774)年 | - | 脂砚斋 | 甲戌本 |

脂批设及的范围极其广泛,从作者成书的创作动机到写作技巧,从著作权的归属到情节结构的构思,从书中涉及物品和文字的解释到八十回之后的内容披露,应有尽有,大家如果有兴趣,可以找上述所说的脂评本一阅,对照原文仔细阅读,便可知其详,此处暂且按下不论。下面我想谈的是关于脂砚斋其人到底为何人的问题。

脂砚斋并不是唯一给《红楼梦》作评的人,脂批本中除脂砚斋外,还有畸笏叟、杏斋等人,后来在世的流行版本也有梦觉主人等人作评,但其中脂砚斋是最早作评,而且连续数次加评,往往一语中的、入木三分。通过仔细研究脂批的内容可以发现——脂砚斋和与作者关系密切,深知作者著书底里,与作者有共通的生活经历和感受,并且熟知作者著书过程中采用的多种奇法妙法,经常不厌其烦地引导读者步步深入地发现线索,甚至还参与了《红楼梦》成书的创作过程,了解红楼后事,可谓是最早的红学家。可这个神秘人物却从来没有被世人知晓,甚至连是男是女也没有争论清楚,不可不谓是红学界一大怪现象。

庚辰本二十一回有回前批语:

“有客题《红楼梦》一律,失其姓氏,唯见其诗意骇警,故录于斯:

自执金矛又执戈,自相戕戮自张罗,

茜纱公子情无限,脂砚先生恨几多。

是幻是真空历过,闲风闲月枉吟哦,

情机转得情天破,情不情兮奈我何?

凡是书题者不少,此为绝调,诗句警拔,且深知拟书底里,惜乎失名矣。”

这段话明显是故作遮掩,试想,假如曹公和脂砚斋遇到了这样一个懂得书中三味的知己,欢喜感叹还来不及呢,岂有把诗记得一清二楚,却忘记对方姓名的道理?所以这个客恐怕只能是作者或批者自己,因为怕太过显露引起祸患,故托名于此。从诗的含义上可以看出(如果脂批说此诗句警拔深知拟书底里不错的话):

红楼梦本是自我攻守,自导自演的一出戏,戏里的两个角色一个是做为小说,情义绵绵的贾宝玉,另一个是含满腔仇恨做批的脂砚先生,这两个角色互相打得很热闹,但都是属于整个红楼大梦的有机组成部分。也就是说脂批对于《红楼梦》是不可少的,缺少了他,读者就只能看到茜纱公子的情无限,而不可能体会到此书的另一面——脂砚先生的恨几多。那么到底全书应该是谁的恨呢?标题诗里写得很清楚:

“满纸荒唐言,一把辛酸泪,都云作者痴,谁解其中味?”

当然应该表达的是作者曹雪芹的恨,那么这里所说的脂砚先生岂不是作者在《红楼梦》里的一个分身——脂砚斋么,作者另一部分情感分身的寄托当然主要是贾宝玉。这样看来,全书的结构是极为复杂有趣的,我们知道全书的主要情节是刻在石头上的故事——《石头记》,《石头记》包括《金陵十二钗》和《风月宝鉴》两个相辅相成的部分,《石头记》被包括在整个《红楼梦》的故事情节中,而《红楼梦》的故事情节加上脂批才构成完整的作者经历过的凡世一梦,作者在其中,不仅扮演了情节主人公——贾宝玉的角色,而且成为书中石头的角色,幻形入世,更重要的,又通过评语扮演了冷眼旁观者的角色,把自己的爱憎感情,完完整整地展现在读者面前。这种巧妙的结构,是古今任何小说所不曾有过的。第四十八回评香菱梦中说梦话有批云:

一部大书起是梦,宝玉情是梦,贾瑞淫又是梦,秦之家计长策又是梦,今作诗也是梦,一并风月鉴亦从梦中所有,故曰《红楼梦》也。余今批评亦在梦中,特为梦中之人特作此一大梦也。脂砚斋。

脂批中有不少牵涉到全书结构和寓意的特点,除作者外别人是不可能批出的。例如:开篇讲到青埂峰下顽石时,就有一系列脂批,表明“青埂”实为“情根”,“落堕情根,故无补天之用”,“高十二丈应十二钗,方经二十四丈照应副十二钗,三万六千五百块照应周天之数”,这种类似的比喻是只有作者才有可能加上去的。

但通观全书脂批的口气,除有部分男性化口气的脂砚先生所题以外,还有相当多的部分表现的是女性化的口气,并且经常与小说中人物口气和身份相合。例如书中多处评宝钗袭人和平儿处,评者经常把自己身份与小说人物挂沟,代小说人物说一些本未显露出来的话,例如平儿收起贾琏头发,只装做看不见风姐的讥讽处,有评语:“余自有三分主意”,显然是将自己与平儿挂上了沟。前文谈袭人时没有讲到平儿的问题,实际上袭人和平儿也有联系,是属于同一温贤类型的,而且平儿和宝玉之间的关系是通过那一枝并蒂秋蕙来表达的,用香菱的话来说就是夫妻蕙。

文中有不少批语,粗看似乎不通,实际上是两个人在笔战,比如宝玉续庄子南华经后掷笔就寝,醒来翻身看时,只见袭人和衣睡在衾上。有夹批曰:

“神极之笔!试思袭人不来同卧,亦不成文字,来同卧更不成文字,却云“和衣衾上”,正是来同卧不来同卧之间,何神奇,文妙绝矣。”

好袭人。

真好石头,记得真真好,述者述得不错。

真好,批者批得出。(原文此处连为一批,为叙述方便,断句如此)

可以看出这是脂砚女士与作者之间关于“袭人和衣睡在衾上”这句话产生的对话,从中也可约略看出脂砚和袭人的对应关系身份。

从脂砚斋的字面上解释也可以看出些端倪,“脂”对应女子,而“砚”为石见,我们知道作者一向都是以石头自称的,而这个斋也就自然对应的是夫妻斋了。从袭人辨析中我们可以知道袭人背后的丫鬟原型和曹雪芹有夫妻关系,这在小说中是通过平儿扶正和黛死钗嫁等相关内容进行透露的,而由袭人名字的由来也可以看出她在作者的成书过程中是出力最多的,很有可能负责了誊写校对和很大成分的评改工作,从这个意义上讲,把“脂”字放在前面也就不奇怪了。

另一个值得考证的地方是袭人原型——柳蕙兰先于曹雪芹去世了,脂批中也有一部分对小说结构理解错误的地方,被作者回批订正,这些批语似不会出于柳氏之手。据考证,曹雪芹曾于乾隆二十五年三月初再婚,新妇叫许芳卿,安徽《旧雨晨星集》中记载许芳卿之事:

“乡邻许芳卿,随父明夷客金陵,美姿容,工诗善画,嫁一士人,家贫不习生事,治俾家言。后二年,不幸士人卒,芳卿伤之,怀悼诗示余云:……芳卿夫死后,贫无所依,余乃劝其归乡里终老。”己卯本和庚辰本的部分评改工作由曹雪芹和许芳卿共同完成,到癸未除夕雪芹辞世,这部分工作尚没有最后定稿完成,最终留下了红楼千古难弥的缺憾。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。