-

唐摭言 编辑

《唐摭言》是唐末五代王定保所编撰的古代文言轶事小说集,出版时间不详。全书共15卷,分一百零三门。

每卷分若干标题,每个标题下或作综合论述,或分记若干有关故实,大致前三卷汇录科举制度掌故,其余十二卷按类记叙科举士人言行。该书记叙详细、生动,又很少神奇怪异;且次序较有系统,多为《新唐书·选举志》所未备。

书名:唐摭言

作者:王定保

类别:文言轶事小说集

创作年代:唐末五代

唐摭言

唐摭言

首先,它对唐代科举制度尤其是进士科的记载甚详。《唐摭言》载:“进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际;缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美……其推重谓之‘白衣公卿’,又曰‘一品白衫’,其艰难谓之‘三十老明经,五十少进士’……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:‘太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!’”“永徽以前,俊、秀二科犹与进士并列;咸亨之后,凡由文学一举于有司者,竞集于进士矣。”科举为中小地主开辟了入仕途径。这在《唐摭言》中也有反映。书中列举了“孤寒”及第而登高位的事例,“随僧斋飡”为“诸僧厌怠”的王播,便是流传甚广的一例。唐王朝利用科举特别是进士试,刺激、网罗了一批中下层知识分子,调和了阶级矛盾,巩固了封建统治。唐太宗对此颇为得意,《唐摭言》记述道:“贞观初放榜日,上私幸端门,见进士于榜下缀行而出,喜谓侍臣曰:‘天下英雄,入吾彀中矣。”书中还记载,唐代科举的试卷不糊名,取录进士除看试卷外,还要参考甚至完全依据应试者平时的作品和声誉。因之,应试者必须向“先达闻人”尤其是“通榜”者(参与决定取录名单的权要)呈献自己平时的力作,争取他们的“拂拭吹嘘”。这在当时被称为“行卷”。“行卷”多而且滥,以至“公卿之门,卷轴填巷,率为阍媪脂烛费”。一些主试官不得不规定“行卷”数量,有的对送来的作品连看都不看。诚然,也有甘当后进的知己、不遗余力提拔新生力量的人。《唐摭言》也生动地介绍了韩愈、皇甫湜奖掖牛僧孺和吴武陵力荐杜牧的事例。

科举虽较隋唐前的荐举、“九品官人法”得人,但也存在种种弊端。因其与文人的命运攸关,故竞争特别激烈,据《唐摭言》载,请托、通关节、场外议定名次等无所不有。什么“表荐及第”、“敕赐及第”、“落第重收”也屡见不鲜。裴思谦拿着宦官仇士良的信逼着主考官高锴非给“状元”不可;郭薰因和丞相于琮有“砚席之交”,进士考试尚未揭晓,就在百官到慈恩寺行香的时候散发署名“新及第进士郭熏”的“彩贴子千余”。上述种种,正如王泠然所说:“今之得举者,不以亲,则以势;不以贿,则以交”;“有行有才”之人,因“无媒无党”,则“不得举”,只能“处卑位之间,仄陋之下,吞声饮气”。《唐摭言》披露的许多事实,对于我们了解唐代科举的流弊和封建社会的黑暗很有意义。此外,《唐摭言》还记载了进士考试的制度、礼仪、活动、科举同两监兴衰的关系及“场屋”中的趣事等。正因如此,后世著作凡谈及唐代科举制度都往往从中援引资料。

其次,《唐摭言》记述了当时的文士风习,汇辑了一些诗人墨客的遗闻轶事。笔者粗略统计,全书出现了近四百人的名字,载有诗文或事迹的也有一百几十人,如杜甫、韩愈、白居易等。我们从中可窥见唐代一些诗人、文士的生活风貌,他们之间的交往,当时人对他们及其诗文的评价。有唐一代诗人很多,正史有传的却不多。《唐摭言》汇辑的一些资料,能在某些方面弥补正史的不足。贾岛是中唐的一位重要诗人,但可供稽考的资料很少,有关他的各种传说,大都散见于私人著述。《唐摭言》所载他“唐突大京兆刘栖楚”、“肆侮”武宗皇帝等故事便很有价值。关于戴叔伦“贞元中罢容管都督,上表请度为道士”的记载,不见他书,从而为研究戴叔伦生平提供了新线索。至于本书载的白居易以歌诗谒顾况、柳公权奉敕赋诗救宫嫔、孟浩然遇明皇而“无官受黜”、薛令之“以诗自悼”而被明皇逐出宫廷等轶事,都是很珍贵的文学史料。《唐摭言》收集的拾金不昧的裴度、愿娶独眼女的孙泰、解囊济人危困的郭元振、拜小吏为师的李相,还有不为“状元”名位所诱、不“轻负至交”的白敏中等故事,是历代传诵的佳话,至今仍为人们所称道。

又次,《唐摭言》保存了唐代许多诗人的零章断句。如卷六《公荐》门载有崔颢的《荐樊衡书》,后为清代编辑的《全唐文》所收录。据岑仲勉先生考证,崔颢的文章留存至今的仅此一篇。若无《唐摭言》,此文也必定失传。吉中孚,系“大历十才子”之一,但其诗止存一首,文则荡然无存。《唐摭言》卷十三《无名子谤议》门却载有他的判词数句,弥足珍贵。类似例子还有。王定保留意收集诗人名士本集和别集所失载的诗文,片言只语也不遗弃,为后人提供了研究之便,这个贡献是不应抹煞的。

王定保以《唐摭言》为书名,含自谦意。“摭”,就是拾取、摘取。实际上,他不仅记述、汇辑了丰富多彩的资料(其中有几条资料已注明是从《国史补》、《实录》转引的),进行了加工、整理、分类,而且根据儒家经典和传统道德,结合各门的内容,针对当时社会的情况,写了二十多篇《论》、《赞》,对一些问题进行了总结、评论,提出了自己的见解,有明确的所是和所非,不是“述而不作”,而是“有述有作”。他直言不讳地指出,唐太宗设置进士科“志在牢笼英彦”、“为官择人”。他对“贵彼生知,耻乎下学”的浮薄风气很不满意,认为“风教颓圮,莫甚于此”;主张“人无常师,主善为师”,赞赏李相“北面而师”小吏的精神,称之为“旷古一人”!他论述才与识的关系时说:“才者璞也,识者工也;良璞授于贱工,器之陋也;伟才任于鄙识,行之缺也;由是立身扬名,进德修业,苟昧乎识,未有一其藏者也”,要成为“君子”,必须“美才高识”。这里讲的“识”,含有“德”的内容。唐代的诗人大都嗜酒,以致经常发生杜甫醉登严武床一类的“酒失”。王定保论道:“沈酗之失,圣人所戒,虽王佐之才,得以赎过,其如名教何?”他还指斥了文士“惜名”的风尚,说:“惜名掩善,仁者所忌,尧舜其犹病诸!”王定保在《论》、《赞》中提出来的某些观点,在今天仍有一定的借鉴意义。

唐摭言

唐摭言

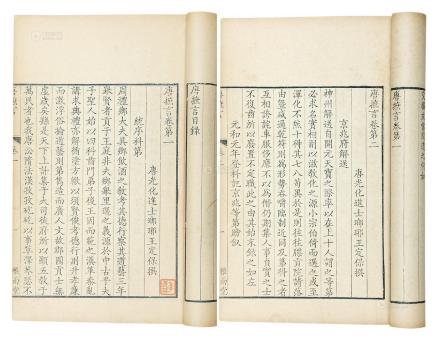

(1)《稗海》本,较通行,但不足。

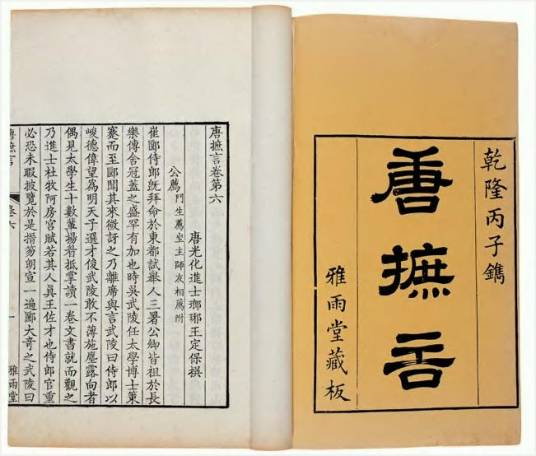

(2)清乾隆卢见曾刻《雅雨堂丛书》本。

(3)《学津讨原》影印本。

(4)1957年古典文学出版社本,据《雅雨堂丛书》本,又用《学津讨原》本校补,并附清蒋光煦《斠补隅录》中此书的校勘记。1960年中华书局、1978年上海古籍出版社相继重印。

(5)《历史语言研究所集刊》第九本载岑仲勉《跋唐摭言》,对此书纪事本身的错误作了纠正。

王定保,五代时南昌人,字翊圣。其生平事迹,人们知道得很少,据《十国春秋》、《五代史》,知他生于唐咸通庚寅岁(870年),卒年不详,据《四库全书提要》说,当在周世宗显德元年(954年)以后。他早年曾与安徽的曹松隐居庐山,唐光化三年(900年)中进士第,随后南游湖湘,任容管(今广西南宁市南)巡官。这时农民起义风起云涌,他即“避难”于广州,在节度史刘隐处为幕客。公元917年,刘隐去世,其弟刘龑图谋称帝,建立南汉国,担心王定保不服从,于是派遣他出使荆南。当他完成使命返回时,刘龑已登基做了南汉皇帝。为了安抚王定保,刘龑派大臣前往迎接,主动告诉他称帝建国的事情。王定保没有表示反对,但对故意把他支使开的做法很不满,因而讥讽道:“建国当有制度,吾入南门,清海军额(唐朝节度使匾额)犹在,其不见笑于四方乎?”刘龑知道后苦笑说:“朕备定保久矣,而不思此,宜其讥矣。”王定保此后一直在南汉国任职,官至中书侍郎、同平章事。他善文辞,曾写过一篇《南宫七奇赋》,“一时称为绝伦”。他“雅好著述,老而弥笃”,《唐摭言》就是其暮年之作。

理清了《唐摭言》的版本系统,即雅雨本和学津本的渊源递嬗关系。此次整理点校所用的底本是学津本,然后用与雅雨堂本同出于王士祯抄本的舒木鲁明本对校。这里不用雅雨本作底本和主要的对校本,是因为经过黄永年先生研究,舒木鲁明本和雅雨本虽然同出于王士祯抄本,但前者文字远善于后者。因舒木鲁明本藏本较少,得见者少,所以在历次点校整理中很少能用到此本,得益于黄寿成博士家藏之便,此次整理得以保证版本上的优势。

其次,黄博士据以对校的还有傅增湘校本。此校本,是据天一阁抄本而校,质量在雅雨堂本之上。据黄博士研究,傅校本可以增补现有其他版本所不见的缺文。

能体现此书优点的第二个方面是标点。这部成书于晚唐五代的笔记小札,在行文中有唐代白话,夹杂文言,说不准还有南方方言,读起来颇为费劲,经常不知道在哪里停顿。虽然经古典文学社和姜汉椿先生先后刊行、标点,但是难以读通的地方仍有多处。黄寿成博士的新标点较之前两个标点本更为合理。

总之,此次整理点校的《唐摭言》理清了版本系统,以简驭繁,大大减少了校勘的工作量,也减轻了读者的负担。其次,使用了之前版本所不见的两种珍贵善本:舒木鲁明抄本和傅增湘校本,因而校出了大量之前未能发现的讹误,并增补了一些缺文。另外在标点上又有新的突破,使之成为更接近原本的精善校本。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。