-

风声鹤唳 编辑

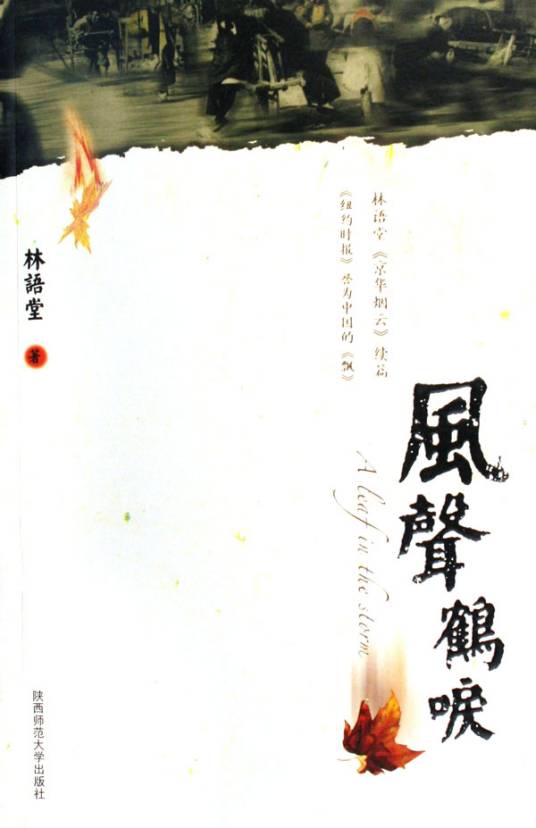

《风声鹤唳》是2006年陕西师范大学出版社出版的图书,作者是林语堂。

中文名:风声鹤唳

作者:林语堂

出版时间:2006年1月1日

出版社:陕西师范大学出版社

页数:348 页

ISBN:9787540477141

类别:爱情小说

装帧:简装

这段中国抗战史和所有伟大运动的历史一样,铭刻在这一代的脑海和心里。五十年或一百年后,茶楼闲话和老太太聊天时一定会把几千个风飘弱絮的故事流传下来。风中的每一片叶子都是有心灵、有感情、有热望、有梦想的个人,每个人都一样重要。我们此处的任务是追溯战争对一个女人的影响,她也是千百万落叶之一。

《风声鹤唳》是从符合西方读者文化审美并力求传播中国文化的翻译视角下进行的英文书写。从主体与对话的共存、欢乐与悲剧的互证、幽默与闲适的回归三个方面探讨《风声鹤唳》中的文化观照和思想问题,能更好地发掘作者在抗战书写中传达出的对生命的感悟和独特的人文关怀,探寻林语堂文化交融的启示意义。

《风声鹤唳》进行功能文体分析。为了便于分析,笔者根据故事背景发展的三个主要城市,将小说划分成了三部分,并选取了其中对情节发展最为关键的内容进行分析。所选取的这些情节不仅全景式地展现了女主人公较为完整的个人成长,而且有助于全书的起承转合。本研究从以下三个方面展开:首先,笔者将及物性分析与小说中三个部分各片段情节的内容相结合,从物质过程、心理过程、关系过程、行为过程等六种类型的过程中见证了女主人公—梅玲(丹妮)的成长与改变,而各个人物性格的刻画与描写也在及物性过程的分析中跃然纸上。其次,通过仔细分析梅玲和其他男主人公的对话,表明人际功能中的语气和情态系统能够很好地揭示主人公之间相互的社会关系以及其中微妙的转变,同时展示了鲜明的人物个性。最后,对主旨段的主位结构分析很好地揭示了主旨,帮助我们更加清晰地掌握小说的发展进程和脉络。本研究结合系统功能语法的相关理论,通过对所选取章节较为全面详尽的分析,展示了女主人公的个人成长和个性蜕变之路,揭示了女主人公是如何一步步成长为个性独立的新时代女性。本研究的意义以及启示在于以下几点。一、林语堂的一些文学作品一直是国内外学者研究的热点,对于其经典小说的研究更是不胜枚举。这本小说同样也不例外,但纵观所搜集到的国内外相关研究和文献,从功能文体学或系统功能语法角度对于此小说的研究几乎为一片空白,此研究恰恰弥补了这样一个缺憾。二、此研究进一步丰富了文学作品的赏析和解读,证明了功能文体学是文学作品分析行之有效的工具,有助于读者更为客观科学地朗读和理解作品。

风声鹤唳

风声鹤唳

1912年林语堂入上海圣约翰大学,毕业后在清华大学任教。1919年秋赴美哈佛大学文学系。1922年获文学硕士学位。同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。1926年到厦门大学任文学院长写杂文,并研究语言。1927年任外交部秘书。1932年主编《论语》半月刊。1934年创办《人间世》,1935年创办《宇宙风》,提倡“以自我为中心,以闲适为格调”的小品文,成为论语派主要人物。1935年后,在美国用英文写《吾国与吾民》《风声鹤唳》, 在法国写《京华烟云》等文化著作和长篇小说。

1944年曾一度回国到重庆讲学。1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。1947年任联合国教科文组织美术与文学主任。1952年在美国与人创办《天风》杂志。1966年定居台湾。1967年受聘为香港中文大学研究教授。1975年被推举为国际笔会副会长。1976年在香港逝世。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。