-

孔子的智慧 编辑

《孔子的智慧》是林语堂编译的哲学著作,原著用英文写成,于1938年在美国首次出版。

《孔子的智慧》是林语堂向西方读者介绍孔子思想之作,列入美国“现代丛书”。该书共分十一章,第一章为导言,是该书重要部分,向西方读者介绍并阐释孔子之思想、人品、风貌。第二章为孔子传,完全为司马迁《史记·孔子世家》本文。但分为若干章节,并予标题,以便查阅。第三章为《中庸》原文,也分节标题。第四章为《大学》原文,也分节标题。第五章为《论语》,选辑《论语》中与孔子关系重要的部分,分为十类,并予标题,以醒眉目。第六章为孔门教育六科——六艺。第七章为孔子与哀公论政,选自《礼记·哀公问》。第八章为《礼记·礼运·大同篇》,是孔子对理想社会的憧憬。第九章为孔子论教育,选自《礼记·学记》。第十章为孔子论音乐,选自《礼记·乐记》。第十一章为《孟子》一书中的《告子上》,以孔门大儒孟子论性善为该书作结。

作品名称:孔子的智慧

外文名:The Wisdom of Confucius

作者:林语堂

字数:166千字

类别:哲学

首版时间:1938年

译者序 第一章 导言 孔子思想的特性 孔子的品格述略 本书的取材及计划 第二章 孔子传 (司马迁《史记·孔子世家》) 世系,童年,青年 三十岁至五十岁 掌大权时期 | 五年漂泊 厄于陈蔡 再度漂泊 孔子之治学与生活习惯 孔子逝世 附:《孔子世家》白话翻译 第三章 《中庸》 (原为《礼记》第三十一章) 第四章 《大学》 第五章 《论语》 | 第六章 论以六艺施教 (《礼记》——《经解》第二十六) 第七章 《哀公问》 第八章 理想社会 (《礼记》第九——《礼运》) 第九章 论教育 (《礼记·学记》) 第十章 论音乐 (《礼记·乐记》) 第十一章 《孟子》 (《告子》篇) |

主题思想

《孔子的智慧》一书,较为完整地表达了林语堂的孔子观,也较为系统地向西方介绍了儒家学说。该书中,他对孔子思想价值取向、系统和特点以及孔子的品格等等,作了较为切实的论评。

林语堂提出儒家思想在现代生活中还有没有价值的问题。他之所以提出这一问题,是因为他敏感地看到了儒家思想遇到了“更大的敌手”,那就是“整套的西方思想与生活,以及西方新的社会思潮”。可是,他也表示,那些西方思想如同中国历史上的反儒学派道家、墨家、法家一样,不可能将儒家思想根本推翻。其原因在于,“儒家思想的中心性与其人道精神之基本吸引力,其本身即有非凡的力量”。他还说:“儒家思想,若看作是恢复封建社会的一种政治制度,在现代政治经济的发展之前,被人目为陈旧无用,自是;若视之为人道主义文化,若视之为社会生活上基本观点,我认为儒家思想,仍不失为颠扑不破的真理。”在这里,他否定儒家思想作为政治制度或政治形态方面有继续存在的价值,但肯定它作为人道主义文化或社会生活上的基本观念仍然适应现代人生需要,并具有“真理”一般的生命力。因而,他断言“儒家思想,在中国人生活上,仍然是一股活的力量,影响我们民族的立身处世之道”。这样的见解,不同于那种对儒家思想作全盘否定的看法,也多少有别于对它作全盘肯定的观点,而是体现了一定的分析眼光和批判继承的胆识。

同时,林语堂对孔子思想的系统作了探讨。他认为,孔子思想之所以能够支配中国,而且“在两千五百年内中国人始终奉之为天经地义”,绝不是仅靠《语录》(指《论语》——著者按)中零散的精粹语录,而是有其“更为深奥的统一的信念或系统”。而要了解孔子思想的系统就须除了要看《论语》这部“孔学上的圣经”外,还应依赖《孟子》和《礼记》等著作。对于是孔子思想的系统,林语堂指出:“孔子的思想是代表一个理性的社会秩序,以伦理为法,以个人修身为本,以道德为施政之基础,以个人正心修身为政治修明之根柢。”“更精确点儿说,儒家思想志在从新树立一个理性化的封建社会,因为当时周朝的封建社会正在趋于崩溃。……他相信道德的力量,相信教育的力量,相信艺术的力量,相信文化历史的传统,相信国际间某种程度的道德行为,相信人与人之间高度的道德标准,这都是孔子部分的信念。”对孔子思想系统作出这样简明扼要的概括,说明了他对孔子思想有较深入的研究。

此外,林语堂认为孔子思想具有五个重要特点。一是“政治与伦理的合一”。即重视道德的作用,把社会秩序和政治轨道都建立在道德基础之上,但其最终目的却与施行刑罚之治的目的相同。二是“礼——理性化的社会”。“礼”在孔学中颇为重要,与“政”的定义是一而二、二而一的。政是“正”,礼是“事之治也”。而礼的具体内涵,则包括宗教的法规(祭祀的典礼规范)和生活的规范(宴饮骑射的规则、男女儿童的行为标准、对老年人的照顾等)。它的作用在于恢复一个理想的社会秩序,使万事万物各得其宜,人人相爱,并尊敬当权者和长辈。三是“仁”。“仁”与人”通用,“仁”即“人”,“仁的本义应当是他的纯乎本然的状态”,“人的标准是仁”,这是孔子的哲学精义。因而孔子叫人修身的办法,“就是顺乎其本性的善而固执力行”,并推论出“己所不欲,勿施于人”的恕道。四是“修身为治国平天下之本”。即“儒家把治国平天下追溯到齐家,由齐家追溯到个人的修身”。五是“士”。所谓“士”,就是“知识阶级”。孔子把道德教训全部寄托在他们身上,期待他们成为“在道德上仁爱而斯文的人,他同时好学深思,泰然自容,无时无刻不谨言慎行,深信自己以身作则,为民楷模,必能影响社会。不论个人处境如何,无时不怡然自得,对奢侈豪华,恒存了几分卑视之心”。

林语堂论述了孔子的品格。他反对把孔子说为“圣国人”,认为他也是一个具有普通人一样的感情的人,但又有超过常人的品格。具体而言,他有其道德的理想,知道自身负有的使命,深具自信,奋勉力行;学识渊博,多才多艺,努力继承古代经典学问,思想保守;生活讲究,和蔼温逊,风趣诙谐,亦恨人卑视入,等等。这些看法,与历来把孔子神化的说法不同,比较接近孔子的本来面目。

写作方式

林语堂曾表示,他之所以从儒家经典及《四书》中选出若干章来编写成《孔子的智慧》一书,是因为它们代表前后连贯的思想,形成了一个系统,有利于西方读者对孔子思想及其发展得到“全面一贯的了解”。

翻译策略

林语堂从语言学的角度阐释了翻译不能是以字为主体的字译,不能采用以字解字,以字译字的方法,而只能是以句为本体的句译。惟有此,才能使译文真正达到通顺的目的。这正体现出他的翻译观中对于“通顺”的理解,即译者应做到对译文读者负责。

(一)意译策略

林语堂在翻译各种文化负载词时特别强调在不同语境下词的多义性,即采取意译的策略表现同一表达方式在不同语境下的特殊内涵。以“仁”字为例,有些译本将《论语》中的“仁”译为近乎同一的表达方式,如译为“benevolence”或者“goodness”,而林语堂在翻译时考虑到不同语境的影响,对“仁”字做出了不同的理解,例如:子曰:“若圣与仁,则吾岂敢。”林语堂将这里的“仁”译为trueman,而在“子曰:‘知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。’”中,“仁”被译为 wiseman,“司马牛问仁,子曰:‘仁者,其言也讱。’”,他将这句话中的“仁”译为gentleman。从中可以看出,林语堂在处理同一文化负载词时,着重考虑了语境对于词义的影响,帮助读者真正理解原文词语的用意,避免了意义的含糊,同时也体现了他对原作及译文读者的负责态度。

(二)句译策略

《论语》的表达方式简练而蕴意深厚,林语堂在翻译时则考虑到句意表达的连贯与明晰,时时采用句译法,例如:“子曰:‘不愤不启,不悱不发。’”他将此句译为Confucius said,I won’t teach a man who is not anxious to learn,and will notexplain to onewho is not trying tomake things clear to himself.林语堂运用句译的方法演绎了孔子独特的育人理念,将“愤”和“悱”做了详细的阐释,通顺地表达出原文的内涵。

(三)翻译的通俗化

林语堂认为,语言之用处实不只所以表示表象,亦所以互通情感;不但只求一意之明达,亦必求使读者有动于中。为使西方读者系统而全面地了解孔子的东方学者和他看似深奥实则平实的生活哲理,林语堂在语言风格和编译方法上都使用了通俗的手法,即语言的平民化和结构的系统化。

首先,在语言风格上,为了把古汉语译为美国人民可接受的语言,林语堂运用了散文式的现代英语,以简洁而流畅的方式将深奥的思想传播给了西方世界。譬如,“子曰:‘我非生而知之者,好古,敏以求之者也。’”林语堂将该句译为Confucius said,I’m not born a wise man.I’m merely one in love with ancient studies and work very hard to learn them.可想而知,西方读者通过这句翻译,会很容易地把孔子与谦虚好学联系到一起,用词简练但表达充分。

其次,在内容的编译上,林语堂在《孔子的智慧》中没有按照《论语》原作的顺序来直接翻译,而是将其作为一个章节来阐述,除此之外,还选取了其他与孔子生活息息相关的一些语料来弥补《论语》的不足,比如在前言中增加有关孔子思想学说、孔子的生活和孔子的幽默等方面的内容,尽力展示孔子思想和性格的多样性,把孔子从天堂接到人间,把“圣王”孔子变成了通俗可爱的智慧老头。即使在《论语》这一章,林语堂也在充分理解内容的基础上,重新整理为对孔子本人的描述,孔子的情感与艺术生活,与弟子的对话,智慧语录,人性与仁道等板块,使西方读者更能系统全面而且深入地理解孔子的思想理论,同时也更加平实易懂。

书名 | 出版时间 | ISBN | 出版社 |

|---|---|---|---|

《he wisdom of confucius》 | 2009年 | 978-7-5600-8633-0 | 外语教学与研究出版社 |

书名 | 出版时间 | 译者 | ISBN | 出版社 |

|---|---|---|---|---|

《孔子的智慧》 | 1986年 | 张振玉 | —— | 金兰文化出版社 |

《孔子的智慧》 | 2006年 | 黄嘉德 | 7-5613-3736-1 | 陕西师范大学出版社 |

《孔子的智慧》 | 2007年 | 张振玉 | 978-988-211-657-3, 988-211-657-4 | 天地图书有限公司 |

《孔子的智慧》 | 2009年 | 黄嘉德 | 978-7-5399-3243-9 | 江苏文艺出版社 |

《孔子的智慧》 | 2009年 | 黄嘉德 | 978-7-5090-0457-9 | 当代世界出版社 |

《孔子的智慧》 | 2009年 | 黄嘉德 | 978-7-80256-049-9 | 群言出版社 |

《孔子的智慧》 | 2010年 | —— | 978-7-80256-111-3 | 群言出版社 |

《孔子的智慧》 | 2011年 | —— | 978-7-5404-5192-9 | 湖南文艺出版社 |

《孔子的智慧》 | 2013年 | —— | 978-7-5502-1698-3 | 北京联合出版公司, 群言出版社 |

《孔子的智慧》 | 2013年 | —— | 978-7-5470-2400-3 | 万卷出版公司 |

《孔子的智慧》 | 2014年 | —— | 978-7-214-12784-6 | 江苏人民出版社 |

《孔子的智慧》 | 2015年 | —— | 978-7-5104-5369-4, 978-7-5104-3529-4 | 新世界出版社 |

《孔子的智慧》 | 2015年 | —— | 978-7-5354-7598-5 | 长江文艺出版社 |

《孔子的智慧》 | 2016年 | 黄嘉德 | 978-7-5404-7711-0 | 湖南文艺出版社 |

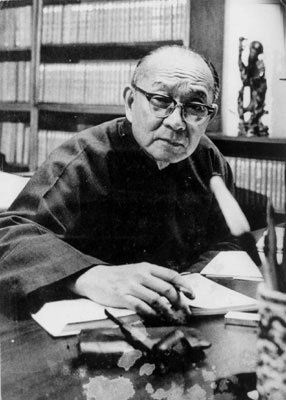

林语堂

林语堂

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。