-

京华烟云 编辑

《京华烟云》是林语堂旅居巴黎时,于1938年8月至1939年8月间用英文写就的长篇小说,英文书名为《Moment in Peking》,《京华烟云》是他转译为中文后的书名,也有译本将这本书译为《瞬息京华》,1939年发布首版英文版。

《京华烟云》讲述了北平曾、姚、牛三大家族从1901年义和团运动到抗日战争三十多年间的悲欢离合和恩怨情仇,并在其中安插了袁世凯篡国、张勋复辟、直奉大战、军阀割据、五四运动、三一八惨案、“语丝派”与“现代评论派”笔战、青年“左倾”、二战爆发,全景式展现了现代中国社会风云变幻的历史风貌。

《京华烟云》在出版后,受到了广泛的赞誉和认可,十分畅销。 1975年,林语堂凭借《京华烟云》获诺贝尔文学奖提名。

作品名称:京华烟云

外文名:Moment in Peking

作品别名:瞬息京华

作者:林语堂

创作年代:民国时期

文学体裁:小说

字数:48.9万

首版时间:2005年(中文版)

第二部《庭院悲剧》,叙述牛家恶势力的作威作福及衰败崩溃过程,之后,笔触又回到姚家庭院,展现一幕幕悲剧:姚家长子迪人身亡,迪人的母亲得了怪病久治不愈,姚木兰舅父冯泽安女儿冯红玉投湖自尽,姚思安自认为对家庭的职责已尽,削发改装,走出庭院,外出云游。宣布十年后回来。

第三部《秋季歌声》,描写了五四运动前夕到日本侵略军占领京、沪、杭之后二十年间姚曾两家的生活。随着时光的流逝,曾、姚两家的第三代逐渐长大。日本帝国主义的侵略给中国人民带来了深重的灾难。木兰一家远离杭州西行。沿途都是逃难的人群。木兰在西行途中收留了三个孤儿和一个刚出生的婴儿,她感到自己虽已到了生命的秋季,但下一代却处于春季,“在晚秋的落叶之歌里含着青春的催眠曲”。小说在“秋季歌声”中结束。

上卷 道家女儿 | 第一章 后花园富翁埋珠宝北京城百姓避兵灾 第二章 遇乱兵骨肉失散 贴告白沿路寻人 第三章 曾大人途中救命 姚小姐绝处逢生 第四章 沐恩光木兰入私塾 探亲戚曼娘交新朋 第五章 母溺爱长子成顽劣 父贤达淑女富才情 第六章 长舌妇恃恩行无状 贫家女倾慕富家郎 第七章 平亚染疾良医束手 曼娘探病曾府栖身 第八章 病榻前情深肠空断 绝望中徒祈幻成真 第九章 拜天地孤独不成偶 入洞房凄凉又辛酸 第十章马祖婆呼风唤雨 牛大人作势装腔 第十一章 训绔绔姚思安教子 食粘粽曾平亚丧生 第十二章 北京城人间福地 富贵家神仙生活 第十三章 乐郊游喜姚孔相遇 谈教育倡男女求学 第十四章 为饯行曼娘设宴 苦离别银屏伤怀 第十五章 沐书香寒门出才俊 别美婢绔绔痛出洋 第十六章 遇风雨富商庇寒士 开蟹宴姚府庆中秋 第十七章 听命运木兰订婚 逃圈套银屏出走 第十八章 离香港体仁回北京 隐陋巷银屏迎故主 第十九章 公子哥儿话时尚 莫愁妹子展辩才 第二十章 终身有托莫愁订婚 亲子被夺银屏自缢 第二十一章 木兰出嫁妆奁堆珠宝 素云吃醋唇舌逞毒锋 |

中卷 庭园悲剧 | 第二十二章 施干才姚木兰管家主事 遭恶报牛财神治罪抄家 第二十三章 牛家失势捉襟见肘 曾府燕居适性娱情 第二十四章 体仁向善华妓从商 木兰生子暗香遇救 第二十五章 遭子丧富商购王府 慕兄势劣妇交娼优 第二十六章 迁新邸姚家开盛宴 试对联才女夺魁元 第二十七章 红玉阿非纯情挚爱 青梅竹马两小无猜 第二十八章 娼妓做夫人煞有介事 劣妇追时尚得意忘形 第二十九章 赏奇士莫愁嫁立夫 怀骨肉陈妈寻爱子 第三十章 贪利追欢素云甘堕落 因情应势木兰议从商 第三十一章 老多病遗臣却聘归隐 少年游才俊临水登山 第三十二章 北京城新学旧派人文荟萃静宜园淑媛硕彦头角峥嵘 第三十三章 论中西辜老发奇论 悟签文玉女溺荷池 第三十四章 利欲薰心王府探宝 职责已尽四海云游 |

下卷 秋季歌声 | 第三十五章 堕落无耻素云遭休弃 钻营有术怀瑜又高升 第三十六章 挥笔为文孔立夫结怨 爱国游行青少年遭殃 第三十七章 姚木兰痛悼爱女 孔立夫横遭拘囚 第三十八章 审案件法官发迂论 入虎穴木兰救立夫 第三十九章 素云伴舞银屏得祭 姚老归来木兰南迁 第四十章 老实人偏拈花惹草 贤父女知釜底抽薪 第四十一章 疯狂掠夺日本走私 病榻缠绵木兰探父 第四十二章 制毒牟利牛素云被捕 伤时忧国姚思安遗言 第四十三章 报国洗前愆香消玉殒 除奸生差误李代桃僵 第四十四章 日寇屠杀曼娘自缢京华论陷经亚南逃 第四十五章 追随政府携稚小木兰入蜀全民抗战汇洪流国力西迁 |

时代背景

《京华烟云》前面的献词为:全书写罢泪涔涔,献予歼倭抗日人。不是英雄流热血,神州谁是自由民。 林语堂写《京华烟云》时,正值二战爆发,日本发动全面侵华战争,中华各族儿女奋力抗战之际。 林语堂深深的热爱着伟大的祖国,天下兴亡,匹夫有责,他认为作为一个与时俱进的中国知识分子,在国家形势危急的情况下,就应该义不容辞的将自己的安危和国家的安危紧紧地捆绑在一块,就应该责无旁贷的把自己投入到挽救国家的阵营中去。他认为“作为一个作家,最有效的武器是作品”,他认为“要使读者如历其境,如见其人,必须借助小说这种手段来表达”,这也是林语堂要写这本书的原因。

时间背景

《京华烟云》创作于1938-1939年,此时林语堂居住在法国巴黎。最初林语堂是想尝试翻译《红楼梦》,但是由于《红楼梦》是一部脱离现实生活的作品,所以他放弃了。作者林语堂出生于1895年,父母亲均是虔诚的基督教徒,他受到父母以及成长环境的影响,最终考上上海圣约翰大学。在求学期间,他翻阅了图书馆近五千本英文典籍,充分体现出他超出常人的英语能力。毕业后,林语堂进入清华大学教书,在了解我国文学的过程中,发现自己的国学功底有所不足,因此展开了对国学典籍的深入研究。在阅读《红楼梦》过后,他久久不能忘怀,不仅被《红楼梦》中的语言魅力所吸引,更汲取了其中的文化内涵,获得了丰富的创作灵感。在对《红楼梦》的喜爱不断深化时,他开始想要翻译《红楼梦》,但是由于文化背景的差异性,他十分担心西方读者难以解读到《红楼梦》的内在精髓,甚至丧失阅读兴趣。因此,便希望创作一部与《红楼梦》相似的现代小说作品,即《京华烟云》。

姚木兰生长于富家,从小受道家信徒父亲姚思安的影响,容忍宽大、亲切和霭,她崇尚老庄、歌笑自然,留连山水。在林先生的笔下,活脱脱一个值得老庄先贤们称道的“典型女性”。道家,产生于春秋战国时期,到了20世纪30年代已产生了巨大的变化。姚木兰受道家影响,但时代却给她印上了新的痕迹,使她走向社会,走进了千千万万人民群众组成的抗日洪流当中。这正是小说中姚木兰形象的蕴义。

姚莫愁

姚莫愁是小说中的二号女主人公。这一人物的性格和《红楼梦》中的薛宝钗有相似之处,但也有不同。作者在塑造姚莫愁时,将薛宝钗性格中的圆滑和狡黠进行了去除,因此姚莫愁的整体性格善良淳朴、为人友善。这样的性格特点和行为举止正是当时社会主流价值观的体现。相较于姚木兰,姚莫愁的整体性格更为突出,更为稳重,但缺少了姚木兰性格中的开朗活泼。姚莫愁在和孔立夫结婚之后,和丈夫相处得当,把家里收拾得井井有条,表现出一种生活中完美妻子的形象。

曾荪亚

曾荪亚是姚木兰的丈夫,二人从小青梅竹马。曾荪亚小时候聪明伶俐、调皮捣蛋,在和姚木兰一起玩耍时,还会学着大人说话。从小到大,曾荪亚都默默爱慕着姚木兰,“腊八粥”事件就表现出了曾荪亚对姚木兰的爱慕之情。曾荪亚性格开明、深明大义。在和姚木兰结婚之后十分疼爱姚木兰,夫妻二人恩爱有加。即使在后来因为女儿的死亡及姚木兰的消沉,导致曾荪亚出现了模糊的“外遇”,但最终也被消解。战争爆发之后,曾荪亚支持自己的儿子投身到抗战中。整体上曾荪亚是一个远离官场、深明大义的可爱人物。

牛素云

牛素云则是一个违背中国封建伦理和现代社会道德规范的邪恶女性形象。官宦之家的千金小姐素云,是含着金钥匙出生的,有着天生的优越感。素云的母亲是一个野心勃勃同时又精明能干的女人。素云的父亲,其实是一个愚蠢而平庸的官员。但在马祖婆的操持下却在官场步步高升、官上加官。他代表了当时典型的腐败官员形象。受官僚主义家庭观念的影响,素云变得非常的虚伪、势力、傲慢、善妒而又自私。素云的母亲一心想与高官厚禄之家联姻。出于母亲的精心挑选,牛素云虽然对曾经亚并没有什么了解,但她还是听从了母亲的安排,嫁给了经亚。这段由父母包办没有爱情的基础的婚姻从开始便是一个错误,这不仅是曾家的灾难,也是她自己悲剧命运的开始。

姚思安

姚思安的父亲在世时曾是富甲一方的富商,后来儿子姚思安继承了这些不计其数的家财,这些财产包括许多药局,一些典当行,其它的还有一些茶叶店。可能是因为姚思安的钱一生都享用不尽,在他风华正茂的时候,他和其他富二代一起去酒楼消费,还去烟花柳巷找乐子,行为举止极其放荡,简直就像个流氓。也因此破坏了家里的门风。然而,到了而立之年他有了夫人和孩子的时候,难以置信的,他不再是原来那个放荡的男人。他开始越发的领悟到在历经过风风雨雨之后,应该平静安定,安安稳稳的超脱世俗的生活。

银屏

银屏的角色很特别,也给人留下了很深的印象。她来自南方,自身带有南方宁波的粗野劲儿,长得漂亮,聪明能干,因为是家中丫鬟里唯一的南方人,平时很受欺负,孤身一人应对所有困难和处境,也称得上是十分勇敢的人。她无法回南方。既因为过惯了姚家的安稳日子,也因为在南方已经无依无靠,所以当体仁投给她温暖的怀抱时,她便毫不犹豫地迎了过去。最后自杀身亡。

孙曼娘

曼娘是曾家的表亲,是曾家老太太内侄的女儿,小镇里朴实的女孩子,父亲是一个学究似的人物,因而便受了一套旧式女子教育。曾家老太太喜爱她美丽漂亮,且又聪明解事,便早有意将其许给平亚。后来的事情也就顺其自然。虽是平亚染疾,然而无论是从曼娘对平亚的情感上来说,还是从一直以来曾家对她们家的照顾来讲,这件事情都不应该否了,况且在当时人们的思想观念中依然认为“冲喜”是有可能将人从疾病中解救出来的力量的。曼娘也相信,虽然不知道成功的概率,但无论多少,她都是要去试一试的。在小说中的描写里,有多次描绘不详,暗示亚平的离去,如文中多次描写曼娘的梦和观音菩萨的佛像,为曼娘的悲凉命运埋下伏笔。

红玉

姚家的表小姐红玉患有肺结核。她爱读爱情小说,多愁善感,是中国古典美中病态美的代表。她醉心中国传统文化,厌恶西方文化,而吸引她的心上人阿非的,却是一位说英文、跳交谊舞、穿洋人衣裳的美人。最后红玉因心爱的阿非另有良配而油尽灯枯,自尽身亡。

主题思想

《京华烟云》每卷引一段庄子的语录为题旨,传达出浓厚的道家思想。道家思想既是小说的血脉,还形成了小说的结构,从道家的天命观——得道的途径——道之为用三个递进的层次解读小说。 既有道家超凡脱俗、淡泊人生的理想,又有儒家忧国忧民、兼济天下的责任感;既推崇西方的科学、文化,又对资产阶级自由、平等、博爱把以极大的兴趣。

《京华烟云》展示了一幅漫长的历史画卷,起自1901年的义和团运动,终于抗日战争爆发之时,讲述了中国两大家族长达四十年的兴衰荣辱。通过对书中人物的描绘,作者向人们阐释了道家思想,儒家思想以及佛家思想等中国哲学思想,也向世界展示了博大精深的中华文化,向外国读者呈现了中国现代社会的全貌。文中涉及人物众多,性格迥异,旧式人物和新派代表,富人和穷人,青年和长者。这些人物对话为研究提供了丰富的资料。

《京华烟云》书写了生活的和谐与恬淡,生命的超脱与自由自在。整部书中充溢着浓厚的道家文化,平缓自然、从容豁达。让读者在淳朴、宁静和芬芳的基调中,在平和安详、自尊自爱的文化氛围中感受道家文化的无穷魅力。 展示了中国特有的文化意境和中国传统的儒道哲学思想,向西方人展示了战乱年代的中国社会生活、丰富多彩的文化及其宗教思想。

《京华烟云》小说内容博大精深,感情真切自然,品格优雅含蓄。在哲学精神方面,《京华烟云》以庄周哲学统领全书,其中也穿插着中庸之道的儒学与万物平等的佛学,主要表达的是“一切人生浮华皆如烟云“的道学思想,强调了人的永生是种族的延绵,新陈代谢是世间万物永恒的真谛。

艺术手法

《京华烟云》在创作方法上,运用了社会全景图式法。在当时的社会背景下,叙述了北平曾、姚、牛三大家族之间的恩恩怨怨,爱恨情仇和聚散离合。它还反映了从1901年义和团运动到抗日战争爆发的30多年中国社会的动荡不安和局势的演变。书中描写了众多不同阶层的人物,描写了他们的社会地位也各不相同,书中描述了这些人物的主要性格特征,为人处世的方法,还有这些人物对于金钱名利这些身外之物的观点,除此之外,还有他们日常生活的环境特点。“书中还描写了从义和团运动、到八国联军入侵、到辛亥革命和五四运动、到军阀混战、到北伐战争、到全民抗日其间的重大事件,以及蕴含在这些重大事件背后的中华民族的文化传统,包括政治、经济、哲学、宗教、文学、艺术、民俗等”。

《京华烟云》通过描述京城三大家族的起落沉浮,展现了中国近现代社会的的深刻变化。该书无论是在背景、内容、人物刻画上,还是在文化习俗的选取上,都具有鲜明的中国特色,这些无不体现出这部小说的互文性特征。林语堂利用其深厚的写作功底将大量来源于中国社会的互文性文本进行转换和重新组织,将某些独特的中国文化和历史片断译成了英语,他的创作实际上伴随着一个隐形的互文翻译过程。

《京华烟云》被誉为“现代版的《红楼梦》”。虽然《京华烟云》在很多方面都受到《红楼梦》的影响,但在写作手法上,《京华烟云》却具有与《红楼梦》迥然不同的独特之处。 《京华烟云》与《红楼梦》之间有着深厚的渊源关系,《京华烟云》中主要人物亦多临摹于《红楼梦》。其中相似度最高的当属复制于黛玉的红玉,二者在人物形象、性格,以及爱情命运上都颇有相通之处。 当然,二者在人生价值取向和爱情观上亦有不同之处。透过两者的复制和重构可知,《京华烟云》对于《红楼梦》不仅仅是承继的关系,也存在着分离的关系。

《京华烟云》是林语堂用英语写作的一部长篇小说。它一直被视为阐述东方文化的权威著述。而构成这部著作的人物的名字是作品的重要组成部分,它们都是作者斟酌再三,才最终确定下来的,人名往往成了反映人物性格及作品内容的重要组成部分。 人物的取名颇具艺术特色,如借用古代人名、反用警言等。这些取名艺术也从侧面传达了作品的思想内涵。借用古代人名如木兰、莫愁、阿满等人物。木兰是借用南北朝传奇女子花木兰的名字。莫愁是借用南齐莫愁女的称号,阿满是借用唐代大诗人白居易女儿的名字。

社会影响

《京华烟云》自1939年底在美国出版后的短短半年内即行销5万多册,美国《时代》周刊称其“极有可能成为关于现代中国社会现实的经典作品”。

《京华烟云》的续篇是《风声鹤唳》,《纽约时报》誉之为中国的《飘》。《京华烟云》与《风声鹤唳》、《朱门》合称为“林语堂三部曲”。

1975年,林语堂凭借《京华烟云》荣获诺贝尔文学奖提名。

衍生作品

1988年版《京华烟云》是李英、任建青等执导,赵雅芝主演的电视剧,1987年开拍,1988年上映。

2005年版《京华烟云》是改编自林语堂同名原著,是作为央视纪念抗战胜利60周年活动之一的一部民国剧,由杜大宁、汪国辉、傅思、晓春、周莉、瞿长林担任总监制,张子恩导演,赵薇、黄维德、潘粤明等领衔主演。2005年10月18日在中央电视台一套黄金档播出,单集最高收视达到12.92%。

2014年版《新京华烟云》是一部改编自林语堂小说《京华烟云》的民国剧,由丁仰国和沈怡联袂执导,李晟、李曼、李承炫、高梓淇、阚清子等主演,秦汉、郑则仕、徐敏、李玲玉、姜黎黎、傅艺伟、徐幸、李芳雯等参演。

——诺贝尔文学奖获得者赛珍珠

林语堂在英文巨著《京华烟云》中对幽默信手拈来,通过幽默来批判社会现实、刻画人物形象、并向英语输入新的表达方式和认知角度。他在作品中对幽默的充分使用体现了幽默大师的文采和风范,促使人们重视幽默在文学创作中的功能并重新评价林语堂的幽默观和文学观。

——广东财经大学外国语学院翻译系主任武敏

林语堂的长篇代表作《京华烟云》不仅是以大时代为背景框架描写大家庭命运变幻的史诗性作品,而且是一部蕴含丰厚的文化小说。它的文化意蕴表现在人类从对命运的神秘不测到超然彻悟,再到宽怀、同情、献身的境地这样一个不断渐进的精神升华的历程。在探寻人类精神本质方面,最终都归于一种超然现实的理想化境地,这既是林语堂及其主要代表作的思想文化价值所在,同时也正是其局限性所在。

——北京师范大学文学院教授刘勇

林语堂的《京华烟云》凝聚了他的哲学和他的灵魂,在小说中他褒扬了一种儒道掺和,更确切地说是内道外儒的人生哲学,通过作品主人公姚木兰等人物得到了形象的表现。这种儒道交融、寓道于儒的人生哲学,是和他的人性主义哲学观相一致的,这也是他在中西文化价值冲突中,从中西文化互融的角度来思考人类文化命运的结果。

——《深圳大学学报》编辑部编审、深圳大学当代中国政治研究所兼职研究员张西山

《京华烟云》描述了社会大动荡和历史变迁中几个大家族的荣辱兴衰,如史诗般波澜壮阔,同时又蕴含着极其深刻的文化内涵,是一本译介和弘扬中国文化的经典佳作。

——《深圳大学学报》编辑部杨燕

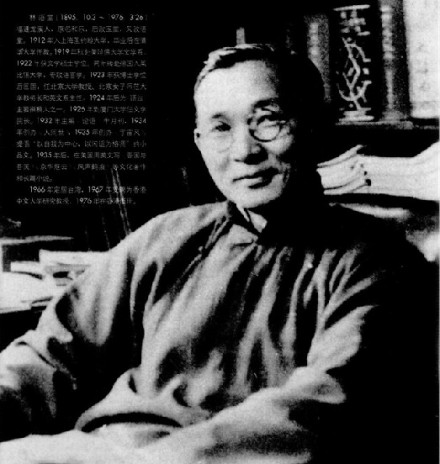

林语堂

林语堂

1912年林语堂入上海圣约翰大学,毕业后在清华大学任教。1919年秋赴美哈佛大学文学系。1922年获文学硕士学位。同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。1926年到厦门大学任文学院长写杂文,并研究语言。1927年任外交部秘书。1932年主编《论语》半月刊。1934年创办《人间世》,1935年创办《宇宙风》,提倡“以自我为中心,以闲适为格凋”的小品文,成为论语派主要人物。1935年后,在美国用英文写《吾国与吾民》《风声鹤唳》, 在法国写《京华烟云》等文化著作和长篇小说。

1944年曾一度回国到重庆讲学。1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。1947年任联合国教科文组织美术与文学主任。1952年在美国与人创办《天风》杂志。1966年定居台湾。1967年受聘为香港中文大学研究教授。1975年被推举为国际笔会副会长。1976年在香港逝世。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。