-

于丹 编辑

于丹,女,1965年6月28日出生 ,毕业于北京联合大学和北京师范大学 ,文化学者、电视策划人、中国共产党党员、首都文化创新与文化传播工程研究院院长、北京市第十一届政协委员、中国共产党第十八次全国代表大会代表。

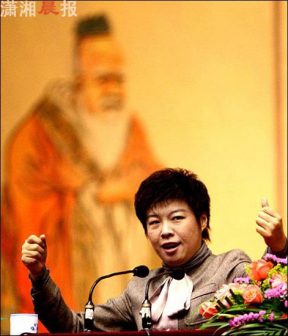

于丹的父亲从事中国古典文学研究,于是她从小便对唐诗宋词产生兴趣 。1980年,进入北京四中学习 。1982年,进入北京联合大学职业技术师范学院中文专业学习。1986年至1989年,在北京师范大学古典文学专业攻读硕士 。自1988年开始,她便活跃在影视传媒实践行业,先后担任《在共和国史册上》《太阳照常升起》《香港沧桑》等20余部大型电视专题片撰稿人,其中《香港沧桑》获1997年中国电视专题片优秀奖 。1989年毕业后前往艺术研究院下属的印刷厂工作 。1995年开始从事高校影视教学与研究 。1998年至2006年,在北京师范大学电影学攻读博士。2007年,任北京师范大学艺术与传媒学院副院长。2012年,任首都文化创新与文化传播工程研究院院长。2018年,任北京师范大学粤港澳大湾区文化创新与传播研究中心首席专家 。于丹还在中央电视台《百家讲坛》等栏目主讲过《论语心得》《庄子心得》等系列讲座,并在多地举办传统文化讲座 。除此之外,她还担任北京师范大学教授,先后执教《影视学概论》《中国古典文学》等课程。

于丹的《于丹〈论语〉心得》等著作累计销量达600余万册,并翻译成日文、英文、韩文等30种文字在世界发行 。她也获得改革开放30周年十大改革女性新闻人物、国际慈善名人奖等奖项。

本名:于丹

民族:汉族

国籍:中国

出生地:北京

出生日期:1965年6月28日

毕业院校:北京联合大学、北京师范大学

星座:巨蟹座

血型:O型

代表作品:《于丹心得》系列,《于丹 趣品人生》

职业:教师

主要成就:传统文化普及传播、对外文化交流

专业方向:广播电视形态学、广播电视频道研究

学位:文学硕士、影视学博士

工作单位:北京师范大学艺术与传媒学院影视传媒系

早年经历

于丹于1965年6月28日在北京出生 ,其父母均下放,她便和姥姥住在一个北京四合院中 。在于丹3岁时,其父亲要求她练魏碑。4岁时,父亲要求她阅读《论语》以及很多经典名著 。六岁半上小学之前,她没有人沟通,只有姥姥教她背诗词、写毛笔字 。这也使得她从小便对唐诗宋词产生兴趣。

学习经历

1980年,于丹进入北京四中学习,使得其性格有很大改变 。1982年9月,考入北京联合大学职业技术师范学院中文专业 ,在大学中,她学习成绩较好,担任过学生会的主席、研究生协会的主席等职务 。1986年6月,从北京联合大学职业技术师范学院中文专业毕业;9月,考入北京师范大学古典文学专业,攻读硕士 。在报考研究生时,于丹选择的是研究唐诗宋词,遭到父亲的反对,他认为如果于丹以唐诗宋词为研究对象,可能永远都没有机会研究先秦两汉时期的文化,于是于丹只好听从父亲建议,选择先秦两汉时期的文学硕士。而后于丹逐渐为自己选择了这个研究方向而庆幸 。1989年,于丹研究生毕业。1998年9月,进入北京师范大学电影学攻读博士,并于2006年1月毕业。

于丹

工作初期

1989年,于丹研究生毕业后被分配到北京近郊艺术研究院下属一家印刷厂工作 。在业余期间,她与两个硕士生一起校对了一本医古文,还与同学们一起编著了书籍《东方闲情》,于丹负责编著《红曲书上》,主要论述昆曲 ;同年8月,于丹担任中国艺术研究院总编辑。

影视工作

于丹自1998年便开始从事影视创作及研究工作,先后担任《在共和国史册上》《太阳照常升起》《香港沧桑》等20余部大型电视专题片撰稿人,其中《香港沧桑》获1997年中国电视专题片优秀奖。自1990年后,先后担任中央电视台《正大综艺》《中国报道》《环球》等电视栏目撰稿人。1999年后,担任中央电视台《东方时空》《社会经纬》《今日说法》《精品赏析》《电视你我他》《新闻调查》《对话》《艺术人生》等电视栏目策划;担任《城市之间》栏目策划、导演;担任光线传播中心《中国娱乐报道》栏目总策划。除此之外,她还曾担任1993年中央电视台青少部春节晚会《红红火火迎新年》策划人和撰稿人、2003年北京市迎战非典大型专题节目《非凡抗击》总撰稿和2003年中华人民共和国申奥片策划。

2006年,于丹在《百家讲坛》栏目讲授《论语》,向大众分享论语心得。2007年初,于丹在《百家讲坛》栏目讲授庄子,随后出版的《于丹〈庄子〉心得》,首印达100万册;同年10月,于丹登上央视讲解昆曲 。随后,于丹接受河南卫视《汉字英雄》的邀请,成为“汉字先生”,这也是她在综艺节目中的首秀 。2012年春节期间,参加中央电视台《文化讲坛 · 丹韵词音》节目,讲解唐诗宋词元曲,涉及李煜、李清照、柳永、汤显祖等文学大家 ;同年,担任东方卫视《东方直播室》特约评论员。

教学工作

自1995年,于丹便开始从事高校影视教学与研究,在北京师范大学先后执教本科生课程《影视学概论》《中国古典文学》和研究生课程《电视理论思潮》等 ,并在北京大学、北京广播学院电视学研究生班固定授课。她还作为骨干教师参加“北京师范大学影视艺术学科基础教程系列”教材和“中国影视美学丛书”等大型理论工程的编著工作,参与创办北京师范大学“影视数字”实验室,参与策划推进“北京师范大学公共艺术教育方案”等多项教育教学工作 。1995年10月至2002年8月,担任北京师范大学艺术系影视专业系主任 。2003年4月,推动北京师范大学艺术与传媒学院同澳洲学府南澳大学的联合办学,并主持开设省市电视台·电视频道总监高级研修班并授课。

2007年10月,于丹担任北京师范大学艺术与传媒学院副院长。2012年7月,担任首都文化创新与文化传播工程研究院院长和北京师范大学文化创新与传播研究院院长。2013年5月,担任北京师范大学艺术与传媒学院分党委书记。2018年,担任北京师范大学粤港澳大湾区文化创新与传播研究中心首席专家 ;同年,卸任北京师范大学艺术与传媒学院党委书记。

于丹

家庭生活

于丹的姥姥是旗人,大家闺秀,曾就读于张之洞建立的女子师范学校,学养很深。于丹3岁时,姥姥便用卡片教她识字、背诗词。

于丹的父亲是于廉,毕业于无锡国专,与范敬宜是同学。其父亲长期从事中国古典文学研究,被誉为“国学大家”。

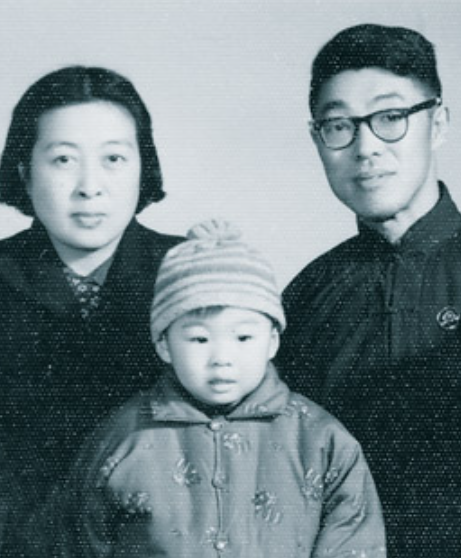

于丹与父母

于丹与父母

兴趣爱好

受父亲的影响,于丹对唐诗宋词产生了浓厚的兴趣,并将诗人李商隐当作自己的偶像。

影视方面

于丹自2000年以来先后为中央电视台12个电视频道中的近50个电视栏目进行策划,并担任中央电视台新闻频道、音乐频道筹建、现任中央电视台新闻频道、西部频道、科教频道总顾问和北京电视台首席策划顾问。她曾应邀为中央电视台、北京电视台等四十余家首市级电视台主持"生存策略备研究",并提供内容完备的建设发展方案。除此之外,她还为2003北京国际电视周首届DV影像国际观摩论坛、天津广播电视局主办的"2004天津国际电视娱乐周"、2004首届沈阳"清文化节"等大型活动策划设计建设运营方案。

2002年至2004年期间,于丹以首席研究员的身份主持《电视频道包装研究》《电视谈话节目研究》等中央电视台研究处科研项目,并主持编著《2004中央电视台制片人手册》。她还作为骨干成员参与国家级科研课题《中国影视民族化理论研究》和国家级青年科研课题《电视栏目化研究》。并在《中国社会科学》《文艺研究》《现代传播》《中国社会科学》《南方电视学刊》等重要学术刊物发表美关于电视理论、新闻与传播、传媒产业等领域论文10余万字,引起影视与传媒学界的重视。除此之外,她还担任《中国广播电视学刊》编委工作。

教学方面

项目 | 名称 | 担任职位 |

|---|---|---|

国家社会基金/马克思主义理论研究和建设工程双重大项目 | 中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展 | 主持人/首席专家 |

国家社会基金/马克思主义理论研究和建设工程双重大项目 | 提升理论话语权与建构中国理论话语体系 | 子课题负责人 |

教育部哲学社会科学研究项目 | 家教门风普及读物 | 主持人 |

国务院参事室项目 | 国学传播与国学中心体验规划设计 | 主持人 |

北京市委宣传部委托项目 | 中国传统文化与领导干部官德修养提升研究 | 主持人 |

教育培训

于丹先后为辽宁、河北、浙江、安徽、贵州、湖南、湖北、江西、河南、山东、北京等20余家省级电视台和大连、青岛、沈阳、长沙、武汉等20余家市级电视台做业务培训,授课获得好评。她还在转型时期中国电视运营理念、省级上星台生存策略、中国电视新闻发展趋势、城市形象整体策划、电视频道整体包装等方面有较深入的理论研究。

城市形象策划

自2001年起,于丹便开始研究城市品牌资源整合及城市形象战略,先后为重庆、珠海、桂林、沈阳、丽江、秦皇岛市北戴河区提供完备的城市整体品牌规划及城市形象战略方案,并在重庆、丽江、沈阳市委多次授课,专题讲授文化体制改革研究。

传播文化

于丹在中央电视台《百家讲坛》《文化视点》等栏目传播传统文化,在海内外文化界、教育界产生影响。先后在中国、新加坡、日本、马来西亚、法国、巴西等地进行百余场传统文化讲座,掀起海内外民众学习经典的热潮。于丹编著的《于丹〈论语〉心得》等著作累计销量达600余万册,并翻译成日文、英文、韩文等30种文字在世界发行。

黄健翔、于丹" alt="

黄健翔、于丹" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/2e6fa738ca56518ed56225f7?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 黄健翔、于丹

出席活动

出席活动

出席活动

出席活动

出席活动

出席活动

出席活动

出席活动

2008北京奥运会火炬手

出席活动

出席活动

阎崇年、于丹

出版图书

于丹《论语》心得

作者名称 于丹

作品时间2017-4

于丹《庄子》心得

作者名称 于丹

作品时间2016-12-1

于丹《论语》感悟

作者名称 于丹

作品时间2016-12-1

于丹趣品人生(新版)

作者名称 于丹

作品时间2016-9

此心光明万物生

作者名称 于丹

作品时间2016-9

有梦不觉人生寒(精装纪念版)

作者名称 于丹

作品时间2016-3

有梦不觉人生寒

作者名称 于丹

作品时间2015-6-1

国学十讲:追溯中国人精神之源

作者名称 于丹

作品时间2015-4-22

于丹字解人生

作者名称 于丹

作品时间2015-1-1

人间有味是清欢

作者名称 于丹

作品时间2015-1

于丹:重温最美古诗词

作者名称 于丹

作品时间2014-7-1

趣品山水笔记书

作者名称 于丹

作品时间2014-1

致青春

作者名称 于丹 俞敏洪 李开复

作品时间2013-8-1

素描入门

作者名称 于丹

作品时间2013-8-1

跟于丹老师一起读最美古诗词

作者名称 于丹

作品时间2013

见识

作者名称 于丹

作品时间2012-6

旋律塑造气质

作者名称 于丹

作品时间2011-12

做有出息的孩子

作者名称 于丹

作品时间2011-5

高新空调器电脑板控制电路维修从零起步到就业

作者名称 于丹

作品时间2011-5

计算机专用英语

作者名称 于丹

作品时间2011-1

妇女儿童权益保护/法律帮助一点通

作者名称 于丹

作品时间2010-10

岭南文化

作者名称 杨影 于丹

作品时间2010-4-1

台湾文化

作者名称 于丹

作品时间2010-3

朝圣之旅

作者名称 易中天 于丹 傅佩荣

作品时间2010-4

湘西文化/中国文化知识读本

作者名称 于丹

作品时间2010-1

于丹论语心得

作者名称 于丹

作品时间2009-8

服务业经济“稳定器”作用研究

作者名称 于丹

作品时间2009-7

知道

作者名称 于丹

作品时间2009

百家讲坛精品集

作者名称 于丹 易中天

作品时间2009

论语力

作者名称 于丹

作品时间2008-5

DVD论语心得

作者名称 于丹

作品时间2006-9-25

形象·品牌·竞争力

作者名称 于丹

作品时间2006-2

轻松看懂变频空调器微电脑控制电路

作者名称 于丹

作品时间2006-2

心理健康100答

作者名称 于丹

作品时间2002-1

血癌疑踪

作者名称 于丹

作品时间1987-11

中国文化知识读本草原文化

作者名称 于丹

作品时间1970

查看更多书籍

主要论文

发表时间 | 论文名称 | 刊名 |

|---|---|---|

2016年 | 《当代国人伦理价值观的哲学思考》 | 中国国情国力 |

2015年 | 《北京文化符号的媒介建构分析》 | 《现代传播》 |

2015年 | 《中国文化“走出去”战略的核心命题“供给”与“需求”双轮驱动——基于六国民众对中国文化的认知度调查》 | 人民论坛 |

2015年 | 《中国故事的三种表达》 | 中国国情国力 |

2014年 | 《重建中国的精神与灵魂》 | 人民教育 |

2014年 | 《传统文化的价值在于延续与应用》 | 当代贵州 |

2014年 | 《中华文化的创意表达》 | 中国国情国力 |

2014年 | 《中国文化中的生命坐标》 | 理论学习 |

2013年 | 《中国传统文化价值的当代应用》 | 从“各美其美”到“美美与共”——“第三极文化”论丛(2014) |

2013年 | 《中国人的精神为什么不和谐——用“和文化”去完成思想补课》 | 人民论坛 |

2012年 | 《浅论中国文化国际传播的影响力提升》 | 世界文化格局与中国文化机遇——“第三极文化”论丛 |

2012年 | 《我国城市居民对中国传统文化的认知状况调查---基于对北京、上海、重庆三地居民的调查数据分析》 | 《现代传播》 |

2011年 | 《“和”与“顺”》 | 边疆文学 |

2011年 | 《阅读经典 感悟成长 》 | 中国工商管理研究 |

2011年 | 《悦读经典 品味人生》 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |

2011年 | 《文化是一种呈现与沟通》 | 北京观察 |

2009年 | 《从无到有 从边缘到主流——我国二级学科艺术学发展脉络梳理》 | 《现代传播》 |

2009年 | 《研究型大学艺术专业的“从游式”教学模式》 | 《中国大学教学》 |

2009年 | 《让读书成为一种生活方式》 | 《人民论坛》 |

2009年 | 《雪下漫谈心灵的智慧》 | 《中外管理》 |

2009年 | 《于丹解析:读书在这个时代到底有什么用?》 | 《中外教师》 |

2008年 | 《儒道兼济:构筑中国人格两岸》 | 《中外管理》 |

2008年 | 《让文化穿行过生命》 | 《上海教育》 |

2008年 | 《从“自我脚下”抵达“自我心灵》 | 现代人才 |

2007年 | 《道不远人——今天如何读经典》 | 《中华遗产》 |

2007年 | 《发现我们的心灵》 | 《河南教育》(高校版) |

2007年 | 《读书有什么用》 | 《中国出版》 |

2007年 | 《用古人的智慧享受人生》 | 《北方人》 |

2007年 | 《让传统文化滋养我们的思想成长》 | 《文汇报》 |

2007年 | 《构建心灵的和谐世界》 | 《江西日报》 |

2006年 | 《在媒介角色变更中提升CETV的媒体品格》 | 《中国广播电视学刊》 |

2006年 | 《在“节目季”营销中拓展频道品牌影响力》 | 《大市场》 |

2005年 | 《打造卫视频道核心竞争力——广西卫视改革发展思路解读》 | 《现代传播》 |

2005年 | 《电视品牌频道的生成与维护》 | 《电视研究》 |

2005年 | 《栏目品牌建设的六大要旨》 | 《中国广播电视学刊》 |

2005年 | 《城市台的未来之路》 | 《视听界》 |

2004年 | 《以解读方式构筑品牌核心竞争力——大型电视周刊<1 7="">样本分析》 | 《中国广播电视学刊》 |

2004年 | 《电视新闻:媒体变局的聚焦点》 | 《中国广播电视学刊》 |

2004年 | 《CETV改革带来的惊喜和期待》 | 《市场观察》 |

2004年 | 《“背后”的看点》 | 《南方电视学刊》 |

2003年 | 《一种新闻态度的表达——<南京零距离>样本解析》 | 《中国广播电视学刊》 |

2003年 | 《诗意的陨落》 | 《电影艺术》 |

2002年 | 《在公益的天空下》 | 《现代传播》 |

综艺节目

| 播出时间 | 节目名称 |

|---|---|

| 2022-1-6 | 斯文江南·经典围读会 |

| 2019-10-20 | 同一堂课第二季 |

| 2018-5-27 | 同一堂课 |

| 2017-5-24 | 念念不忘 |

| 2014-7-11 | 汉字英雄第三季 |

| 2014-1-17 | 汉字英雄第二季 |

| 2013-7-11 | 汉字英雄第一季 |

| 2011-8-7 | 首席夜话 |

| 2010-7-16 | 百家讲坛:于丹《论语》感悟 |

| 2009 | 百花 |

| 2008-9-1 | 开学第一课 |

| 2007-2 | 百家讲坛:于丹《庄子》心得 |

| 2007 | 第五届CCTV电视节目主持人大赛 |

| 2006-10-1 | 百家讲坛:于丹《论语》心得 |

| 2001-7-9 | 百家讲坛 |

参演纪录片

时间 | 名称 |

|---|---|

2012年 | 《北京记忆》 |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

2018年12月 | 北京师范大学粤港澳大湾区文化创新与传播研究中心首席专家 |

2013年5月 | 北京师范大学艺术与传媒学院分党委书记 |

2012年7月 | 北京师范大学文化创新与传播研究院院长 |

2012年7月 | 首都文化创新与文化传播工程研究院院长 |

2007年10月 | 北京师范大学艺术与传媒学院副院长 |

1995年10月至2002年8月 | 北京师范大学艺术系影视专业系主任 |

1989年8月至1995年10月 | 中国艺术研究院总编辑 |

- | 中国电视艺术家协会会员 |

- | 中国视协高校艺术委员会秘书长 |

- | 中国视协理论研究会特邀研究员 |

- | 中国视协旅游节目委员会学术顾问 |

- | 中央电视台研究处客座研究员 |

- | 中国新闻研究会 |

- | 中广学会主持人研究会 |

- | 中广学会法制节目委员会常务评委 |

- | 澳大利亚新闻集团(中国大陆区)首席顾问 |

- | 北京青少年发展基金会大使 |

- | 中华爱国工程联合会爱国主义教育传播大使 |

- | 全国关爱未成年人黄丝带行动黄丝带爱心大使 |

- | 四川卫视中国爱公益慈善大使 |

- | 《民生周刊》公益理事会专家顾问 |

- | 2010中华妇幼健康促进行动联盟健康形象大使以及北京扶助贫困儿童就医健康基金会第三届理事会理事 |

国内活动

时间 | 具体活动 |

|---|---|

2024年5月4日 | 参加第31届大学生电影节。 |

2017年 | 参与中日执政党高层交流—武夷山茶会,前往武夷山做“志诚之道 协和万邦”专题讲座,对中日文化共同点“和”进行阐释,提出传播策略 |

2017年 | 参加由中联部当代世界研究中心与中国人民大学重阳金融研究院联合主办的“一带一路”智库合作联盟理事会第三次会议暨专题研讨会开幕,并在“国际认知与对外传播”专题研讨会并发言 |

2017年 | 参加金砖国家治国理政研讨会并发言 |

2016年 | 参加第二届世界互联网大会,并作《讲好中国故事》演讲 |

2013年 | 出席亚洲博鳌论坛担任“公共外交与跨文化交流”对话嘉宾 |

2012年 | 出席亚洲博鳌论坛,作为“释放文化的潜力”分论坛的演讲嘉宾 |

2009年 | 参加上海世博国际论坛,并担任“多元城市文化”分论坛主持 |

国际活动

时间 | 具体活动 |

|---|---|

2018年9月 | 出访俄罗斯及吉尔吉斯斯坦,在两国首都针对当地社会主流人群中召开读者见面会,并与中俄汉学家及中国文化爱好者展开人文交流 |

- | 参加第31届莫斯科国际书展,并出席“中俄汉学家对话暨《于丹〈论语〉心得》(俄文版)新书首发仪式”活动 |

2016年 | 受中国驻东盟使团邀请前往印尼雅加达参加“中国—东盟对话关系25周年主流媒体研讨会”,讲述了以“和”为核心的中华传统文化和价值观,并指出媒体应成为促进中国—东盟关系向前发展和双方形成价值共识的重要平台 |

2016年 | 参加英国伦敦书展,并带领嘉宾朗诵莎士比亚“十四行诗” |

2015年 | 在法国巴黎的联合国教科文组织总部主持“活化汉字”文化研讨活动 |

2014年 | 应邀前往秘鲁,与秘鲁前总统阿兰·加西亚会晤并进行文化交流 |

2012年 | 担任“新西兰中国文化周”的文化大使,并与霍建强、杨建议员围绕中国文化对外传播等议题进行电视对话。还在的Aotea Centre的剧场举办《感悟中国智慧》讲座 |

2011年 | 参加德国法兰克福书展,并被邀请参加“蓝沙发”访谈 |

2011年 | 作为“第三届新西兰读书文化节文化大使”出席第三届新西兰读书文化节暨2011全球百家华文书店中国图书联展澳新站启动仪式 |

2010年 | 出席在莫斯科举行的中俄语言年俄罗斯“汉语年”活动之一的“中国电视日”论坛活动 |

2010年 | 前往美国参加中美文化论坛并做主题演讲 |

2009年 | 前往日本出席上海世博会的推广活动,作为上海世博会专家委员会成员和上海世博会志愿者形象大使,参加“爱城市·爱生活”世博青年论坛,并发表题为“用东方智慧建构人生价值”的主旨演讲 |

2008年 | 在日本文化交流期间,进行了两场近千人的大型公开讲座,并与秋田的企业家、日本国会议员荒井广幸、早稻田大学校长等日本各界高层会晤 |

2008年7月至8月 | 在美国哈佛大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学、华盛顿大学、南加州大学等学校进行6场大型巡回演讲 |

公益活动

于丹先后为中央电视台经济频道、社教频道、法制频道等拍摄多条公益宣传片,多次出席国际公益慈善论坛,并获得“国际慈善名人大奖”。并前往山东临沂、四川宜宾参与乡村公益活动,看望慰问留守儿童。

于丹参加四川公益“名人大讲堂”,为观众讲解李白的作品和风骨,全网共计110万人在线实时观看。

美国国会议员向于丹颁发弘扬中华文化奖状

美国国会议员向于丹颁发弘扬中华文化奖状

| 文学类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 荣誉称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

正面评价

社会需要更多于丹教授这样的学者,让经典走出象牙塔,以大众最能接受的方式传播出去,惠泽社会和人民。 (汤一介 评)

儒道经典关注生命价值,重视“心”就是重视生命的体现,“心”就是精神生命、思想生命,于丹教授的讲读重视对“心”的阐发,传播了中华传统文化的思想精髓,她是在做一项很有意义的工作。 (陈鼓应 评)

于丹的古典今读,可以说是完成了众多国学家的一个心愿,即让经典走近时代,贴切人心,发挥其应有的道德教化、启发民智的作用——她不但做到了,而且做得很成功。 (李泽厚 评)

神闲气定,娓娓道来;古今中外,信手拈来。诚可谓妙趣天成,观之可以忘忧也。 (易中天 评)

负面评价

于丹讲的《论语》,用的一些基本概念,都说明她不懂《论语》,她连传统的分章也没有搞清,把两个不同时期的章节混作一章,没有常识。 (历史学家朱维铮 评)

于丹之所以能暴得大名,一方面来自于她以媒体中人的敏感捕捉到了当时受众的普遍心理需要,并以煽情蛊惑的演讲加以迎合(“心灵鸡汤”),另一方面是,她由中国受众最广的电视媒体捧出。我以为,以“国学”行市,于丹无论从知识层面,还是从精神层面,恐都有难以弥补的局限。她声称自己四岁读《论语》,但对《论语》的解说错误百出,而讲《庄子》更是臆断妄议,基本文理不通。实在讲,于丹讲国学,犹如没有根底的票友在“曲苑杂坛”里充大师。 (清华教授肖鹰 评)

于丹是人造的所谓大师,被人轰下台是早晚的事。课讲得好不等于学问高深,于丹充其量就是个老师,站在讲台讲课就行了,何苦到处扮大师状。 (作家红荷 评 )

关键不在于丹当时说了什么或曾经说过什么,而是她一向的言行,过度透支了公众对她的兴趣——时时说、到处说、什么都说。她的遭遇也提醒所有正在兴头上的公众人物:即使你回回口吐莲花,大伙也有听烦的时候。何况说得太多,‘心灵鸡汤’不断加水,既没有营养,也容易反胃。 (北京青年报评论员张天蔚 评)

学术争议

有网友指出,于丹在《〈庄子〉心得》第6讲《总有路可走》中,用“美轮美奂”词语来形容舞蹈《千手观音》是错误的表达方式,这个词一般用来形容建筑之美。随后,许多网友跟帖指出于丹念错字,如把“狡黠”的“黠”读成了“jie”、把“扪心自问”中的“扪”字声调读成了第四声、把“秽”读成“sui”等问题。针对此问题于丹表示,查实后如果确实错了会接受批评。

2007年3月2日,中山大学博士徐晋如在天涯网上发布“我们为什么要将反对于丹之流进行到底”的帖子,文中称于丹“极度无知,传播错误的甚至有害的思想”,还呼吁不要再闹出“把厕所当客厅的笑话”,并要求《百家讲坛》节目应立刻让于丹下课,并向观众道歉。除此之外,帖子上还有中山大学博士生刘根勤、清华大学博士生王晓峰、暨南大学博士生周韬、中山大学副教授朱崇科以及北京师范大学学生杨旸等人的签名,称“要将于丹抵制到底” 。随后不久,以徐晋如为代表的“十博士”推出专门针对《论语心得》和《庄子心得》中重大错误的新书《解“毒”于丹—告诉你未被糟蹋的孔子与庄子》。

签售会风波

2007年3月3日,于丹在北京中关村图书大厦举行《于丹〈庄子〉心得》签售会。在会上,一名身穿写着“孔子很生气,庄子很着急”白T恤的男子突然出现,面对记者的提问,他只回答两个字“批判”。

身穿白T恤男子

身穿白T恤男子

“女孔子”称号

2007年5月,于丹应邀首次到访日本,日本民众喊出“欢迎女孔子的到来”等语句。针对此现象,《日本新华侨报》发文提出质疑,认为或许确实有日本人称于丹为“女孔子”,但这种只是社交礼节,日本是否能接受于丹的解读还是未知,所以没有必要大吹特吹。

回应伦敦街头传言

2009年5月5日,一位英国在读的女博士在网络上发布一篇名为《于丹伦敦街头撒泼记》的帖子,帖子用中英文详细记录了于丹“不断换房耍大牌”、“呵斥助理”、“辱骂翻译”等行为,引起网友讨论。针对此事,于丹表示自己确实换了房间,但是是因为房间在电梯隔壁,而“呵斥助理”一事是子虚乌有。

与孔健出版书籍争议

2010年,孔子七十五代孙孔健出版《于丹的天空》一书,在书中夸赞于丹 。随后于丹表示该书刊登了大量未经她授权的演讲内容 。于是于丹委托律师给全国各地的新华书店发出律师函,称孔健的《论语力》《于丹的天空》《左手孔子右手庄子》《新论语》四部书籍侵犯了于丹的民事权利,要求新华书店将书籍下架。孔健针对此事召开新闻发布会表示此举没有法律依据。

加入中国作家协会争议

2012年,中国作家协会公布拟发展会员的公示名单,于丹在名单之中,有部分网友表示于丹没有资格加入中国作家协会。针对此事中国作家协会新闻发言人陈崎嵘表示,于丹是中国作家协会会员提名推荐加入的,其作品不容易分类,所以放在其他类目中。深圳市作协副主席、深圳大学文学院副院长南翔表示,中国作家协会大多数为业余作家,传统意义上的专业作家已经越来越少了,如果于丹以文学教授的身份加入中国作家协会,估计也可行。

被观众轰下台

2012年11月17日,在北京大学百年讲堂举行的一场昆曲名家的演出上,于丹作为主办方邀请的嘉宾在谢幕后上台致辞,结果却被观众轰下台。于丹表示,是主办方一再邀请才上台,只想向老艺术家表示致敬。

微博引伪“光绪讲话”

2015年9月4日,于丹发布微博,在微博中引用清朝光绪皇帝在京师大学堂的“开学讲话”,以此勉励新生。随后有网友指出,这篇“光绪讲话”是假的,来源于一部网络小说。随后不久,于丹删除此条微博。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。