-

包氏父子 编辑

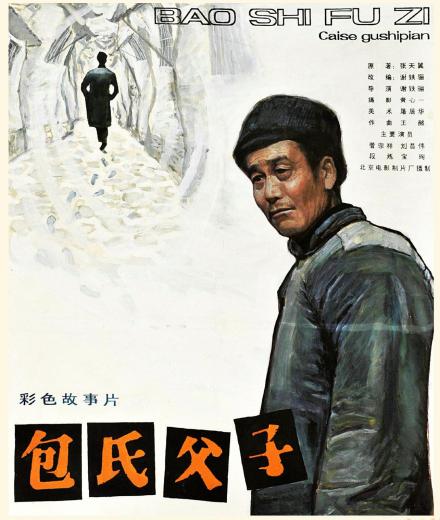

《包氏父子》是北京电影制片厂拍摄的剧情电影,由谢铁骊执导,管宗祥、刘昌伟主演,于1983年在中国内地上映 。

该片根据张天翼的同名小说改编,讲述了听差老包含辛茹苦地抚养儿子,然而儿子不求上进,老包望子成龙的希望化为泡影的故事 。该片忠于原作的精神内核,表达了对社会底层人的同情,抨击腐朽传统下的病态心理以及社会的不公,并在细节处增加了更多人性的真实 。

包氏父子

包氏父子

包国维追求虚荣,一味模仿阔少,甚至连头上抹的油也要和阔少的一样。为此,一生没做过亏心事的老包竟然做出了偷窃东家少爷头油的举动。开学第一天,包国维因在假期里拦截女同学而遭到训育主任的训斥。而在大年三十这个团圆的日子里,老包正忙于与上门讨债的人周旋时,学校又派人来通知:包国维在球赛中受阔少唆使打架伤人,被学校开除,还要罚交五十元医疗费。尽管老包还试图极力挽回,但一切为时已晚。他望子成龙的期望终究化为了泡影 。

演员表

- 管宗祥 饰 老包

- 配音 -

- 备注 秦府听差

- 刘昌伟 饰 包国维

- 配音 -

- 备注 老包的儿子

- 锻炼 饰 胡大

- 配音 -

- 备注 秦府的厨子

- 宝珣 饰 郭纯

- 配音 -

- 备注 包国维的同学,阔少爷

- 葛存壮 饰 陈三

- 配音 -

- 备注 讨债人

- 周森冠 饰 报信人

- 配音 -

- 章健 饰 龚德铭

- 配音 -

- 备注 郭纯的同学

- 龚莹 饰 安淑真

- 配音 -

- 备注 包国维爱慕的女学生

- 蔡国庆 饰 郭纯的同学

- 配音 -

- 备注 帮郭纯写情书的学生

- 沈小妹 饰 吕等男

- 配音 -

- 备注 郭纯追求的女学生

- 黄素影 饰 秦府的老女佣

- 配音 -

- 苏政 饰 快嘴嫂

- 配音 -

- 备注 秦府的女佣

- 任申 饰 高升

- 配音 -

- 备注 秦府表少爷的听差

- 石冼 饰 高科长

- 配音 -

- 备注 秦府的朋友

- 刘钊 饰 老师

- 配音 -

- 王振荣 饰 校长

- 配音 -

其他参演人员 |

|---|

职员表

| 制作人 | 王学朴 |

| 原著 | 张天翼 |

| 导演 | 谢铁骊 |

| 副导演(助理) | 杜民、李少红(见习)、夏刚(见习) |

| 编剧 | 谢铁骊 |

| 摄影 | 黄心一、刘斌(副摄影) |

| 配乐 | 王酩 |

| 剪辑 | 朱小勤 |

| 道具 | 郝广良 |

| 美术设计 | 屠居华 |

| 造型设计 | 范青山 |

| 服装设计 | 刘惠萍 |

| 灯光 | 张增祥、徐德生 |

| 录音 | 吕宪昌 |

| 布景师 | 李永亮(置景)、侯荣恒(置景)、王和根(置景)、穆朝元(绘景) |

孟宪英 | |

演奏 | 中央乐团 |

指挥 | 李德伦 |

演职员表参考资料

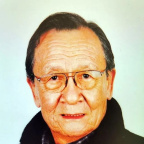

老包

演员管宗祥

配音-

秦府的听差,与儿子包国维寄人篱下相依为命。善良、勤劳、忠厚、老实,逆来顺受,又有点怯懦蠢笨。他一味地溺爱包国维,望子成龙,盼望着独子能出人头地,他能当老太爷。故而他节衣缩食供儿子上学,为此可以不惜一切代价,忍受任何嘲讽侮辱。

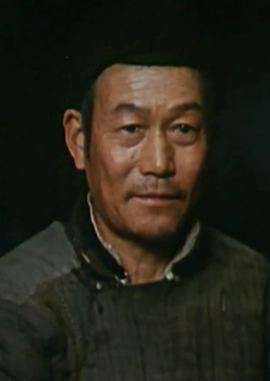

包国维

演员刘昌伟

配音-

老包的独子,五岁时丧母,由父亲含辛茹苦拉扯长大,却不思上进,不肯好好读书。他天资笨拙,品行顽劣,趋炎附势,跟随纨绔子弟胡作非为,追求虚荣,嫌弃穷苦的父亲。终因在球场上帮富有的同学逞霸,打伤无辜者,被学校开除。

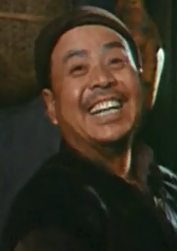

胡大

演员锻炼

配音-

秦府的厨师,与老包共事多年。善良且老于世故,当老包被儿子嫌弃时,他出于同情,百般为其宽心,甚至故意说些顺耳的假话为包国维的劣行找借口。

郭纯

演员宝珣

配音-

富豪家的少爷,包国维的同学,是包国维羡慕巴结的对象。他的父亲在外国留过学拿过学位,但他却不学无术,留过两次级,到处胡作非为。利用包国维为其传递情书、打架助威,但骨子里瞧不起包国维。

角色介绍参考资料

创作背景

创作源起

谢铁骊青少年时代就读过张天翼的小说《包氏父子》,留下了比较深的印象,早就产生了有机会把小说搬上银幕的想法。20世纪80年代初,过分宠爱孩子的现象,以及望子成龙的传统观念在中国社会逐渐抬头,他认为此时改编张天翼的这部小说有一定的现实意义。1982年下半年,他正好没有拍摄任务,便着手改编原作。原作长度介于短篇、中篇之间,改成电影长度不太够,于是,谢铁骊利用自己的生活经历进行了补充,因为他读小学时,就与类似小包的人有过接触 。

险被叫停

谢铁骊的剧本完成后,得到张天翼的首肯,北京厂的领导汪洋、于蓝等也支持他拍摄。但是就在准备开拍时,当时的电影局局长却要求停拍,后来由于时任文化部副部长的陈荒煤的干涉,停拍令才没有下达 。

影片创作

忠于原著

在风格方面,谢铁骊决定根据张天翼小说的风格来构建电影风格。导演还原了小说中过年的时间背景,将故事设定在江南水乡。影片开幕展示了汽车、人力车、马车的更迭;汽船与小木船的对比;农作物与洋货之间的冲击。通过电影空间的转换展示封闭的江南水乡小镇与新时代发展的碰撞,同时也暗示故事展开的社会背景、人物认知说明。用商铺外悬挂的年货字样、人们赶集采买红纸、蜡烛,交代“过年”这一时间节点。影片结尾,谢铁骊串联起片头交代的过年的时间节点:喜庆的街道、花灯,人们的欢声笑语,另一面则表现包氏父子相看无言的哀叹,以老包的两行泪拉下电影帷幕 。

小说中,包国维的出场为虚出,由他人谈到他的经历和特点。谢铁骊在处理包国维出场的戏时,尊重了小说的这一设定。影片中这场戏全程没有一句台词,而是以包国维的视角观察路人的鞋,展示包国维势利、自卑的性格:看到穿草鞋的农民,他便洋洋得意,看到穿皮鞋的路人,他便自惭形秽地瞄一眼自己的脏布鞋,不服气地离开 。

在忠于原著的前提下,为了展现人物生活的真实性、加强人物形象,谢铁骊也进行了情节补充。例如,老包与高科长交谈时做小伏低之态,送走高科长后转眼对上门乞食的小乞丐恶语相向,将老包作为“社会人”可恨的一面展现出来 。

再创造

虽然该片未对原作小说的人物及情节、故事走向做大幅度改变,但谢铁骊通过增加人物与调整情节进行了再创造。例如,“高科长”这一角色在全片中仅出场三次,每一次都起到助推情节的作用。他成为老包为小包设定的人生理想的具体目标,老包也因此更加坚定地溺爱儿子。他最后一次出场是在包国维马上要被学校开除的时候,老包将其视作最后的救命稻草。然而老包向他求救却遭拒绝,老包的精神就此支柱崩塌。谢铁骊通过创造像高科长这样的小角色,试图表现复杂人性,展现黑暗社会下底层人民的生活状况 。

| 《包氏父子》海报 |