-

荆江 编辑

荆江(Ching River、Ching Chiang、Jing Jiang),中国长江自湖北省枝江至湖南省岳阳县城陵矶段的别称。全长339公里 。藕池口以上称上荆江,以下称下荆江。下荆江河道蜿蜒曲折,有“九曲回肠”之称。荆江以北是古云梦大泽范围,以南是洞庭湖,地势低洼,长江带来的泥沙在此大量沉积。东晋时代开始筑堤防水,围垦云梦大泽,至明代形成北岸荆江大堤。由于泥沙不断沉积,河床已高出两岸平原,成了“地上河”。北岸靠180多公里的荆江大堤保卫富饶的江汉平原。大堤经多次全面整修,防洪能力有了提高。

三峡大坝,葛洲坝等水利工程的建成,改善了荆江区域的航运能力。

中文名:荆江

外文名:Jing Jiang、Ching River

所属地区:长江中下游平原

长度:339 km

气候:亚热带季风气候

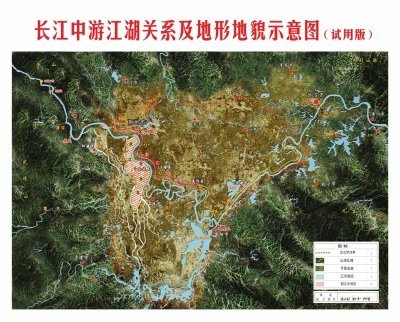

长江中游江湖关系

长江中游江湖关系

荆江以北是古云梦大泽范围,以南是洞庭湖,地势低洼,长江带来的泥沙在此大量沉积。1600年前的东晋时代开始筑堤防水,围垦云梦大泽,至明代形成北岸荆江大堤。由于泥沙不断沉积,河床已高出两岸平原。

长江出三峡,在宜昌进入中游后,穿过夹江对峙的虎牙山、荆门山河谷,突然变得开阔起来,两岸不再是“猿声啼不住”了,而是进入“楚地阔天边,苍茫万顷连”的大平原。由于长江进入平原后流经古荆州地区,所以,这段河道通称荆江。荆江从湖北枝城到湖南洞庭湖的出口城陵矾,全长423公里。其中又以藕池口为界,分为上荆江和下荆江。下荆江是典型的婉蜒性河道,全长240公里的堤岸其实只有80公里的直线距离,江水在这里绕了16个大弯,所以,这里有了“九曲回肠”的说法。荆江南岸是洞庭湖平原,北岸是江汉平原,地势都很低,特别是北岸的江汉平原。

荆江流域的荆北平原根据2008年统计时有500万人口和800万亩耕地,以及许多城镇和其他重要资源的防洪安全。而汉南、汉北两区有460万人、860万亩耕地和武汉市以及几条铁路、公路交通干线。

自然风光

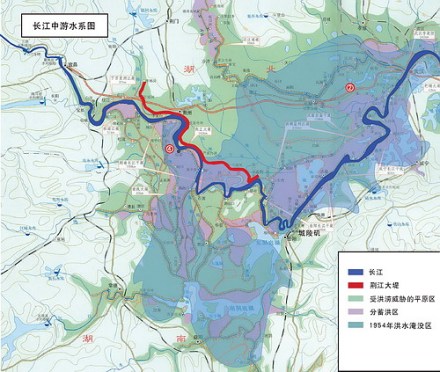

长江中游水系示意图

长江中游水系示意图

人文资源

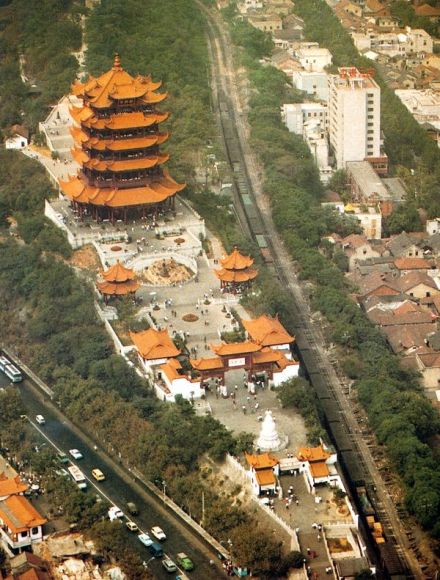

黄鹤楼

黄鹤楼

三国历史烟云陈迹,以荆州古城、赤壁、当阳、隆中等为代表的三国文化是荆江旅游文化的又一特色。

具有生态、历史文化、工程建设奇观、地域民俗、区位等五大资源优势:森林面积广阔,神农架是全球中纬度地区唯一保存最为完好的原始森林;集中了楚文化、三国文化、巴土文化和宗教文化等湖北5大文化体系中的4大文化;拥有举世闻名的三峡工程和南水北调中线工程水源地;以土苗少数民族风情和武当山地区民间故事为代表的民俗文化;承东启西,连南接北,是入川陕湘渝的重要通道,与世界知名的湘西、西安、豫南、渝东等风景名胜旅游区道路相连。

荆江西面的三峡枢纽泄洪

荆江西面的三峡枢纽泄洪

下荆江自由河曲极为发育,横向摆幅达20~40千米,河弯曲折率平均为3,在中国的蜿蜒性河道中居首位,而其中的孙良洲河弯道河道的长度为10余千米,直线距离不到500米,曲折率高达25。人们根据河弯的平面形状,把类似孙良洲这样的河弯称为“河环”。

荆江景色之一

荆江景色之一

下荆江自由河曲之所以特别发育,有其特定的自然和人为原因。首先,下荆江河谷上部为粘土层,受其限制,河床断面较窄,而河谷下部为细沙层,沙层顶板又超出枯水位,故易发生强烈的崩岸,这一河床边界条件对形成半径较小的稳定河曲十分有利;其次,汛期洪水和泥沙从长江分流入洞庭湖主要经上荆江三口,因此,下荆江年内和年际流量变幅较小,又受洞庭湖出湖流量的回水顶托的影响,使下荆江比降十分平缓、稳定,水流切滩作用减小,有利于曲流的发展;第三,沿江堤防堵塞了分流穴口,限制了河曲带的宽度,增大了流量,也促进了河弯发育。

荆江景色之二

荆江景色之二

荆江之患

历史上,荆江洪水给两岸人民带来过深重灾难。从公元1385年(明洪武十八年)到公元1937年(民国二十六年),荆江大堤共有91个年份溃口。从1931年到1949年的18年中,荆江两岸有16个年份遭受洪灾,几乎年年遭灾。

特大洪水给荆江带来的灾害有6次,均发生在1788年到1954年的166年间。荆江的险要还在于它两岸已发展成为人口密集的经济发达地区。由于荆江北岸的荆江大堤的保护范围有18000平方公里、800多万人口以及武汉、荆州、沙市等重要城市、江汉油田和京广线,因此,中国把荆江大堤定为确保堤段。一旦荆江大堤发生不测,将给人民带来重大损失。有关论证预测,三峡工程建成之前,如果枝城上游发生每秒11000立方米的洪水,在采取了所有可能的应变措施以后,万一在沙市的盐卡发生溃口,即使设想盐卡水位44.6米,溃口冲开的口门可达1500米,最大水量可达每秒5万到7万5千立方米,水头高12米多;第一天进入江汉平原的水量将达45.7亿立方米,10天进入平原的水量约400亿立方米,将有2000平方公里水深达到2米;长江有可能因此改道。

近代荆江最大的一次水灾发生在1935年7月。据当时出版的《荆沙水灾写真》,当时荆州城外“登时淹毙者几达三分之二。其幸免者,或攀树颠,或骑屋顶,或站高阜,均鸽立水中,延颈待食。不死于水者,将恶死于饥,并见有人剖人而食者。”新中国成立以后,荆江的治理进入一个全新时代。治理的方法:一是加强荆江大堤,二是修建分蓄洪区,并将下荆江截弯取直,以分减荆江洪水,提高荆江的宣泄能力,同时计划在上游修建水库。

因此,在现有人口密度上,溃口造成的死亡人数,在白天至少50万,在夜间至少在70万。新中国成立后,荆江的防洪建设受到中国历届国家领导人的重视。毛泽东多次对人说:“你们可以轻视任何人,轻视任何东西,但是,你们千万不可以瞧不起黄河,瞧不起长江。”从20世纪50年代起,他多次过问三峡工程的设计研究,直至生命最后的日子,仍念念不忘治理长江水患的事业。周恩来曾在1958年南宁会议后,根据毛泽东的指示,冒雪考察荆江大堤,同当地领导商讨治理荆江水患和加固荆江大堤的问题。同年又在国务院召集湖北、湖南两省负责人专门研究扩大荆江分洪区分洪能力的问题。江泽民任党的总书记不久,即视察荆江大堤、荆江分洪工程,认真听取了湖北省长江流域规划办公室和荆江沿岸各地负责人关于防汛工作的情况汇报。

荆江的防洪设施建设新中国成立后得到迅速发展。经过多次整修、加固、续建,荆江大堤平均每米堤长加筑土方180立方米,共计完成土石方工程量10134万立方米。较1949年堤高平均加高1.5-2米,堤面平均加宽3米,断面加大一倍以上。荆江分洪区于1952年4月动工,1953年4月完成。这一极有预见的举措,竟于次年即1954年发挥极大效用。有专家研究判定,荆江分洪区的运用,以几十倍的比例削减了1954年特大洪水造成的损失。

荆江之水实际上全要靠荆江大堤挡住。分洪只是不得已的保全大局的措施。

荆江大堤

荆江大堤

荆江大堤

为了抗御洪水,历代在荆江北岸修筑有大堤。荆江大堤始建于公元345年(东晋永和元年),由荆州刺史桓温陈遵主持修筑,当时名金堤。公元907~911年(五代后梁开平年间)在东晋金堤的下游修筑江陵寸金堤;北宋时荆州太守郑獬主持筑沙市堤;南宋又修黄潭堤,并加筑寸金堤。经两宋的扩建和培修,荆江大堤已初具雏形。

南宋初期,由于荆州、襄阳一带处于宋、金对峙区,数十年的战乱,使得这一带残破不堪,人口流亡,堤防更是无人顾及,年久失修的堤防汕刷残缺,防洪作用显著降低甚至基本丧失。

直到公元1157年(绍兴二十七年)刘琦任荆南知府和后期孟珙大兴屯田后,荆江北岸沙市以下堤防才得到恢复与发展,堤防因众多穴口的堵塞更加连贯,南岸也出现较大规模的筑堤,仅公安一县,孟珙即创筑了赵公、斗湖等堤。随着元代、明初江汉平原垸田大规模的发展,荆江穴口大量消亡。

嘉靖以前,荆江两岸尚有采穴、油河、调弦、郝穴及新冲等众多穴口存在,仅公安县沿江就有十数口。到了公元1530年(嘉靖十八年)堵塞监利新冲口,公元1542年(嘉靖二十一年)堵江陵郝穴,在此前后,采穴、油河、调弦相继淤垫。万历年间,今公安县沿岸连亘数百里的江堤堵塞了10多个分流口。至此,北岸穴口几乎消亡,荆江大堤连成一线;南岸则剩下虎渡河口和调弦渡口向洞庭湖分流。

荆江分洪闸

荆江分洪闸

由于大堤并非一次筑成,而是千百年来不断加高培厚的,以至土质复杂,粘结性能差,又多蚁穴獾洞,而且堤基多为砂卵石层,上面的粘形土层很薄,堤身、堤脚都容易溃口,产生翻沙鼓水险情。

荆江大堤

荆江大堤

1998年8月以后,长江水位居高不下,荆江大堤由于长时间高水位浸泡,随时有溃堤崩垸的危险。截止8月1日,湖北省累计排除险情3984处,全省有210多万人昼夜巡查,严防死守,确保长江大堤安全。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。