-

毛耳飞鼠 编辑

毛耳飞鼠(学名:Belomys pearsonii Gray),别名绒耳鼯鼠、毛足飞鼠,属于鼯鼠科、毛耳飞鼠属。个体小,背面毛色棕褐,间有花白细斑纹。飞膜背面黑褐色,边缘毛密。耳小,耳背缘有缺凹,耳茎前后各有一簇长毛。前后足背面黄褐色。尾上面灰褐色,下面棕色。

毛耳飞鼠是一种热带型的小鼯鼠,一般成对夜间活动,无冬眠习性黄昏即出洞寻食。主食多种植物的嫩枝、树叶、花芽和果食,如榕树果、芒果等。繁殖期为4~8月,每年一胎,每胎2~4仔。主要分布在东南亚一带。

毛耳飞鼠是濒危物种,列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2008年濒危物种红色名录。

(概述图来源: )

外文名:Hairy-footed Flying Squirrel

别名:绒耳鼯鼠、毛足飞鼠

中文学名:毛耳飞鼠

拉丁学名:Belomys pearsonii

界:动物界

门:脊索动物门

亚门:脊椎动物亚门

纲:哺乳纲

亚纲:真兽亚纲

目:啮齿目

亚目:松鼠亚目

科:鼯鼠科

亚科:鼯鼠亚科

族:鼯鼠族

属:毛耳飞鼠属

种:毛耳飞鼠

亚种:5个

分布区域:中国、印度、缅甸等东南亚一带

命名人及年代:Gray,1842

毛耳飞鼠

毛耳飞鼠

毛耳飞鼠颅骨略为狭窄,其宽约为长的60.5%,鼻骨长明显超过眶间宽,其后端中间尖突,略超出前颌骨后端。眶后突不发达,短而尖细,其前方无凹刻。脑颅甚为拱隆;腭骨后缘中间有尖突。

毛耳飞鼠颊齿构造甚为复杂,但齿冠较低;最后上前臼齿比臼齿小,不超过第一上臼齿的齿冠面。臼齿的基本式样与小飞鼠很相似,但齿嵴皱褶、有深沟和凹陷。第一上前臼齿位于第二大前臼齿前齿尖的内侧。阴茎骨短而宽,从上面看约呈长方形,与鼯鼠属的相似,但较短。

毛耳飞鼠

毛耳飞鼠

毛耳飞鼠多以树洞为穴,巢的结构颇精致,分为三层,外层及巢底用枯树枝编成,中层是用一种浅白色干枯枝的长纤维织就,内层是头发状的纤维絮系牢,不易折散,巢直径约20厘米,椭圆,巢顶部尚有遮掩体。

繁殖期为4~8月,每年一胎,每胎2~4仔。

栖息于热带雨林,季雨林和南亚热带的原始阔叶林中。

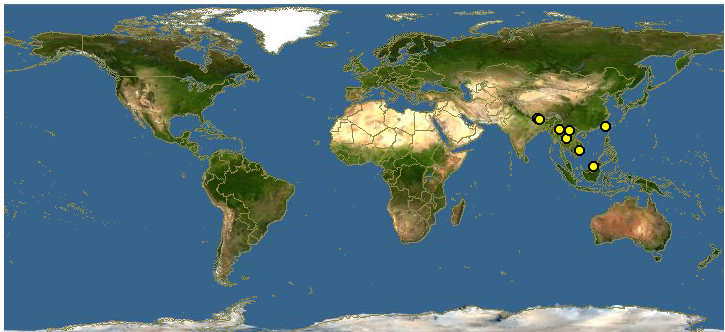

分布于中国、印度阿萨姆和锡金、缅甸等东南亚一带。中国分布于广东、海南、云南和台湾等地。

(分布图来源: )

毛耳飞鼠分布范围

毛耳飞鼠分布范围

个体小,数量也不多。 因其生物学资料不全,具体数量不详,但总体数量呈下降趋势。

该种已记载的有5个亚种。中国已知的有2个亚种。

序号 | 中文名 | 学名 | 命名人及命名年 |

|---|---|---|---|

1 | 毛耳飞鼠指名亚种 | Belomys pearsonii pearsonii | Gray, 1842 |

2 | 毛耳飞鼠中国亚种 | Belomys pearsonii blandus | Osgood, 1932 |

3 | 毛耳飞鼠台北亚种 | Belomys pearsonii kaleensis | Swinhoe, 1863 |

4 | 毛耳飞鼠缅甸西部亚种 | Belomys pearsonii trichotis | Thomas, 1908 |

5 | 毛耳飞鼠印度东北亚种 | Belomys pearsonii villosus | Blyth, 1847 |

(以上资料来源: )

列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2008年濒危物种红色名录ver 3.1——数据缺失(DD)。

已被列入《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。