-

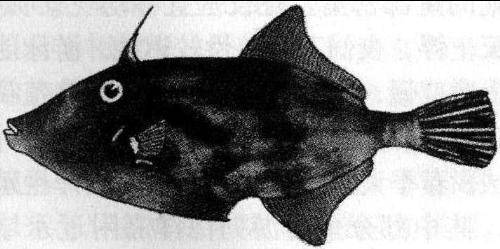

黄鳍马面鲀 编辑

黄鳍马面鲀(Navodon tessellates Günther),隶革鲀科(Aluteridae)马面鲀属(Navodon),为暖水性近底层鱼类,分布于中国、越南、朝鲜和日本。我国产于南海、东海,以南海北部的数量较大,为底拖网作业的大宗捕捞对象之一。

中文学名:黄鳍马面鲀

拉丁学名:Thamnaconus hypargyreus(Cope,1871)

别名:羊鱼、迪仔、沙猛、羊仔、剥皮牛、孜孜鱼

二名法:Navodon xanthopterus

界:动物界

门:Chordata:脊索动物门

纲:Osteichthyes:硬骨鱼纲

目:Tetraodontiformes:鲀形目

科:Monacanthidae:单角鲀科

属:马面鲀属

分布区域:中国、越南、朝鲜和日本

鳞细小。每一鳞的基板上长有少数鳞棘,一般仅3枚棘,少数为2或4枚,排成1或2行。头部鳞棘有的排成2行;躯干背部鳞较大,鳞棘多排成单行,少数为2行;躯干腹部鳞棘少,棘数不稳定;尾部鳞棘单行排列。无侧线。

背鳍2个,第一背鳍具2鳍棘,第一鳍棘长大,位于眼中央的上方或稍后方,鳍棘前缘及后侧缘共具4行小的倒棘,前缘的2行棘每行约40枚,下端10枚左右极小,后 侧缘的棘稍大,每行29~31枚左右,鳍棘上端棘不明显,头长约为第一鳍棘长1.0~1.4倍;第二鳍棘短小,紧位于第一鳍棘后方,常隐于皮膜下。第二背鳍延长,起点在肛门上方,前部鳍条高起,以第八至第十鳍条最长,其长短于第一背鳍棘。臀鳍与第二背鳍同形,起点在第二背鳍第六至第八鳍条下方,前部鳍条也高起。胸鳍短圆形,侧中位。腹鳍合为1鳍棘,由2对特化鳞组成,连于腰带骨后端,不能活动。腹鳍棘后的鳍膜小,不超过腹鳍棘。尾鳍圆形,上下缘第一至第二鳍条略突出,致使上下端附近各有一浅凹。

体色雌雄鱼有差异,新鲜雄鱼标本淡灰色,头体密布小形黄色圆点,体每侧有4~5纵行不规则的云状暗褐色斑;腹部有时有波状黄纹;头侧在吻部及眼下方约有5~7条波状黄纹;各鳍淡黄色,尾鳍边缘黑色,尾鳍中部有1暗色横纹。雌鱼头体上黄色圆斑不及雄鱼明显,具暗色斑纹多行,尾鳍边缘及中央的暗色斑纹色较浅。

体长椭圆形,侧扁。一般体长 9~11厘米,体重15~25克。背鳍二个,分离。第一背鳍的第1鳍棘很粗大,约为头长的1.3~l.6倍。第2背鳍鳍棘很短小,藏于背部凹沟内。臀鳍与第二背鳍近似。胸鳍侧位,小刀状。左右腹鳍退化,只剩下一个短棘不能活动。尾柄细,尾鳍后缘截形。除吻前缘外,头、体全部被小鳞,并有细短绒状小刺,小刺大部排成横纹状。通体桔黄色。

日本以及中国南海、东海等海域。我国南海产量较多。主要渔场在北部湾和海南岛以东的陆架区。

| 食物名称 | 羊鱼 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 110 千卡 |

| 蛋白质 | 23.2 g |

| 脂肪 | 1.9 g |

| 胆固醇 | 61 mg |

| 饱和脂肪酸 | 0.9 g |

| 多不饱和脂肪酸 | 0.2 g |

| 单不饱和脂肪酸 | 0.7 g |

| 水分 | 74 g |

| 叶酸 | 9 μg |

| 钠 | 97 mg |

| 镁 | 29 mg |

| 磷 | 290 mg |

| 钾 | 375 mg |

| 钙 | 50 mg |

| 锰 | 0.11 mg |

| 铁 | 1.1 mg |

| 铜 | 0.1 mg |

| 锌 | 0.88 mg |

| 硒 | 80.8 μg |

| 碘 | 12.2 μg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.06 mg |

| 维生素B2(核黄素) | 0.06 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 3.7 mg |

| 泛酸 | 0.36 mg |

| 维生素B6 | 0.38 mg |

| 维生素B12 | 4.74 μg |

| 维生素D | 2.7 μg |

| 维生素E | 0.74 mg |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。