-

刺鲳 编辑

刺鲳(学名:Psenopsis anomala)是长鲳科、刺鲳属鱼类。体短而高,极侧扁,呈椭圆形;头稍呈圆形。吻钝。眼中大。口裂中大;上颌末端延伸至眼前缘之下方;下颌略短于上颌;齿细小,单列;无锄骨齿及腭骨齿。鳞被圆鳞,极易脱落,体表面分泌有粘液;侧线完全,略呈弧形,。背鳍基底长,具分离之硬棘Ⅵ~Ⅶ,皆极为短小,前方软条最长,向后而渐短;臀鳍基底较短,硬棘Ⅲ;具腹鳍,起点在胸鳍基底下方;胸鳍略呈镰刀状;尾鳍叉形。体浅灰蓝色,外罩以银白色光泽,幼鱼则呈淡褐或黑褐色;鳃盖上方有一模糊黑斑。

主要栖息于砂泥沙质海域,幼鱼成群漂流在表层,有时还躲在水母的触须里,靠水母保护,等长成成鱼后就生活在底层,只有晚上才到表层找食物吃,以浮游性生物及小鱼、甲壳类动物为食。分布于西太平洋区,包括朝鲜半岛、中国、日本。在中国分布于东海、台湾海域(西部、南部、北部、东北部及澎湖海域)及南海。

(概述图参考来源: )

中文名:刺鲳

外文名:Japanese Butterfish

别名:肉鲫、肉鱼、蛏鲳、南鲳、瓜核、玉鲳、海仓

拉丁学名:Psenopsis anomala

界:动物界

门:脊索动物门

亚门:脊椎动物亚门

纲:硬骨鱼纲

亚纲:辐鳍亚纲

目:鲈形目

亚目:鲳亚目

科:长鲳科

属:刺鲳属

种:刺鲳

亚种:无

命名者及年代:Temminck & Schlegel,1844

保护级别:(IUCN 2009年 ver 3.1)——无危(LC)

成鱼

背鳍Ⅵ~Ⅶ-28~29;臀鳍Ⅲ-25~26;胸鳍19;腹鳍Ⅰ-5;尾鳍17。侧线鳞55~60。鳃耙6~7+12~14。椎骨25~26个。体长为体高2.1~2.2倍,为头长3.2~3.4倍。头长为吻长3.8~3.9倍,为眼径3.3~4.2倍,为眼间隔1.8~3.1倍。尾柄长为尾柄高0.9~1.0倍。

刺鲳

刺鲳

体长卵圆形,侧扁,背面与腹面圆钝,弧形隆起;尾柄短,侧扁,长与高约相等。头较小,侧扁而高,背面隆凸,两侧平坦。吻短钝,等于或稍小于眼径。眼大,侧位,距吻端较距鳃盖后上角为近。眼间隔宽,凸起,约为眼径1.5倍。鼻孔每侧2个,前鼻孔小,圆形;后鼻孔大,裂缝状。口小,前位,微倾斜。上下颌约等长,无辅上颌骨,上颌骨后缘伸达眼前缘下方。两颌各具1行细齿,排列紧密;犁骨、腭骨及舌上均无齿。鳃孔大前鳃盖骨边缘完整,鳃盖骨后缘具2扁棘。鳃盖膜分离,不与峡部相连。鳃盖条η.具假鳃。鳃耙细,排列稀疏。

体被薄圆鳞,易脱落。头部无鳞。背鳍、臀鳍及尾鳍基底被细鳞。侧线完全,与背缘平行。

背鳍1个,鳍棘部和鳍条部连续;鳍棘部具独立、短小鳍棘,多隐于皮下,不明显;鳍条部的基底较长,第五鳍条最长,其后各鳍条依次渐短。臀鳍与背鳍鳍条部相对,同形,起点在背鳍鳍条起点稍后下方;鳍棘短小;鳍条部基底较长,前方数鳍条最长,其后各鳍条依次渐短。胸鳍中大。腹鳍较小,始于胸鳍基底稍前下方,可折叠于腹部凹陷内。尾鳍分叉。

体背侧青灰色,腹部浅色。鳃盖后上角具一黑斑。各鳍浅灰色。

幼鱼

全长3.45毫米的仔鱼,下领前缘、颅顶及腹囊上下缘均有小星状黑色素分布,鱼体后缘和尾部腹缘各有数个小星状器色素分布,肌节13+11~12对;全长4.64毫米仔鱼,腹鳍芽已出现,下颌前缘有小星状黑色素分布,胸鳍基部上方及消化管背缘有数个星状黑色素分布,肛前鳍膜下缘有7~8个星状黑色素细胞,背部和肛后尾部腹缘有3个大型星状黑色素细胞,尾下首形成,肌节12+13对;全长5.53毫米仔鱼,体呈长椭圆形,尾鳍下叶有部分鳍条,腹鳍芽位于腹囊前缘腹囊下缘的肛前鳍膜仍有7~8个星状黑色素细胞;全长8.10毫米稚鱼,背鳍具Ⅵ棘、24鳍条,臀鳍棘发育不明显,具24鳍祭背、臀鳍后缘均有鳍膜与尾鳍相连,尾鳍圆形,腹囊上菊花状黑色素分布较密;全长9.80毫米稚鱼,体呈长椭圆形,头圆吻钝,前鳃盖骨后缘有8~9个小棘,肛门位于体中部下方,眼上方头顶、鳃盖至胸鳍上部体侧具菊花状黑色素,腹囊上菊花状黑色素仍较密集,各鳍膜间除腹鳍外均无黑色素分布。

刺鲳 | 银鲳 | 淡水白鲳 | |

|---|---|---|---|

特征 | 体短而高,极侧扁,呈椭圆形;头稍呈圆形。吻钝。眼中大。口裂中大;上颌末端延伸至眼前缘之下方;下颌略短于上颌;齿细小,单列 | 体短而高,极侧扁,略呈菱形;口小微斜,无腹鳍,尾储分叉颇深;下叶较上叶长,似燕尾;体银白色,上部微呈黄灰色;圆鳞甚小,多数鳞片上有细微的黑色小点 | 体形侧扁,呈盘状,背高肉厚;头较小,眼中等大;背部有一脂鳍,尾分叉;体被细小圆鳞。幼鱼体表有黑色星斑,随鱼体长大逐渐褪去 |

图片 |

|

|

|

刺鲳为近海暖温性中下层鱼类,通常栖息于水深45~120米泥沙底质的海区,常在水母触角下游泳。生殖季节自深海向浅海洄游,在40米以内浅海产卵,产卵后游返外海。在东海北部从济州岛、南至台湾海峡均有分布。每年2月左右位于北部的刺鲳开始逐步南下,3月有部分鱼群巳可到达福建的台山列岛附近海域;4~6月在北从沙埕港南至浙江的温州湾沿岸一带进行产卵;7月起又转而北上至鱼山列岛附近海域,然后再沿近片逐步地向北至济州岛方向移动。摄食水母、假磷虾、幼鱼、泥沙屮的原生动物和少量底栖硅藻,而桡足类及端足类仅偶有发现。

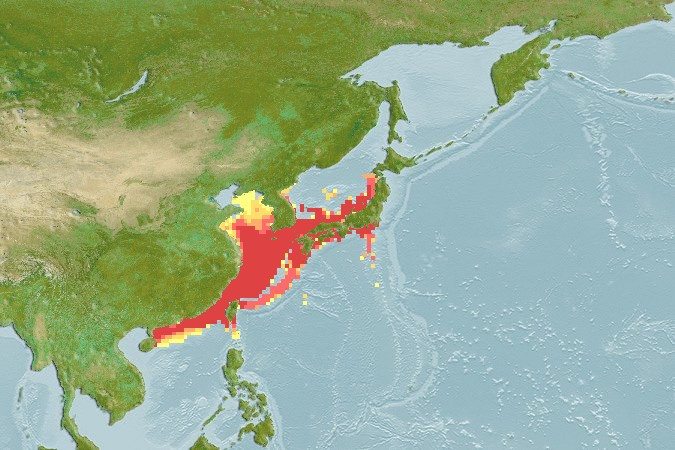

分布于西太平洋区,包括朝鲜半岛、中国、日本。在中国分布于东海、台湾海域(西部、南部、北部、东北部及澎湖海域)及南海。

刺鲳分布图

刺鲳分布图

刺鲳的产卵期为4~8月;未满1龄的雌鱼很少能达到性成熟,基本从3龄开始才加入产卵群体,产卵场可能在浙江象山港以南的沿岸海域。卵圆形,彼此分离,浮性。卵膜较薄,无色透明,卵径为0.92~1.05毫米,油球1个,球径为0.22~0.25毫米,在水温29℃时,受精后5小时30分钟,受精卵开始发育为囊胚期;受精后12小时,原口封闭,克氏泡出现,视囊形成,胚体出现肌节7~8对;受精后19小时,尾芽形成,胚体围绕卵黄约1/2周,晶体出现,听囊形成,头部黑色素为分散型,颈部较集中,尾部背面成较规则的两行。

保护级别:列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2009年 ver 3.1)——无危(LC)。

刺鲳是南海、东海次要经济鱼类,是底拖网、流动张网和围罾网的兼捕对象。在中国东海区没有形成对刺鲳进行专业捕捞的渔业,只在拖网及流动张网和围罾网中偶尔有所兼捕,渔期为9~12月,盛渔期为9~10月。 为大众化且常见之食用鱼,几乎全年都可以吃到,清蒸及油煎两相宜。

| 食物名称 | 刺鲳 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 149 千卡 |

| 蛋白质 | 16.4 g |

| 脂肪 | 8.5 g |

| 胆固醇 | 57 mg |

| 脂肪酸 | 6 g |

| 饱和脂肪酸 | 2.2 g |

| 多不饱和脂肪酸 | 1.2 g |

| 单不饱和脂肪酸 | 2.7 g |

| 水分 | 74 g |

| 灰分 | 1.1 g |

| 叶酸 | 7 μg |

| αE | 0.7 mg |

| 钠 | 190 mg |

| 镁 | 30 mg |

| 磷 | 160 mg |

| 钾 | 280 mg |

| 钙 | 41 mg |

| 锰 | 0.01 mg |

| 铁 | 0.5 mg |

| 铜 | 0.03 mg |

| 锌 | 0.8 mg |

| 维生素A | 95 μg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.04 mg |

| 维生素B2(核黄素) | 0.19 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 4.7 mg |

| 泛酸 | 0.57 mg |

| 维生素B6 | 0.29 mg |

| 维生素B12 | 2.7 μg |

| 维生素C(抗坏血酸) | 1 mg |

| 维生素D | 2 μg |

| 维生素E | 0.7 mg |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

刺鲳

刺鲳 银鲳

银鲳 淡水白鲳

淡水白鲳