-

朱珪 编辑

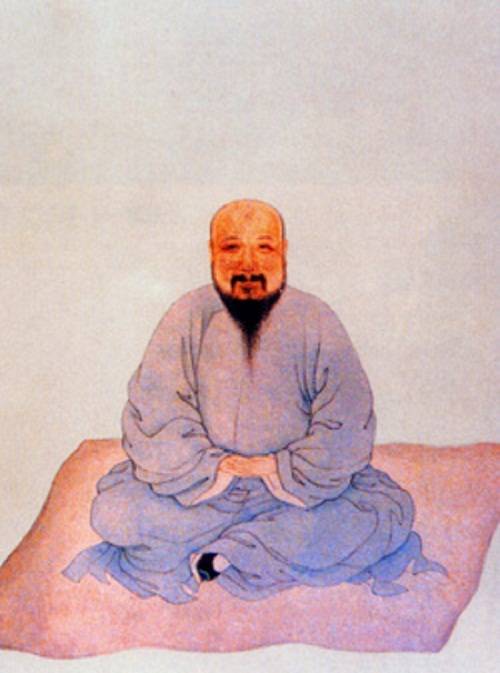

朱珪(1731年-1807年),字石君,号南崖(一作南厓),晚号盘陀老人。与其兄朱筠,时称“二朱”。祖籍萧山(今浙江省杭州市萧山区),后随父侨居顺天府大兴县(今北京市),遂入籍顺天。 清朝乾隆、嘉庆时期重臣、学者。

乾隆十三年(1748年),朱珪考中进士 ,被选为翰林院庶吉士,散馆授翰林院编修,升翰林院侍读学士。乾隆二十四年(1759年),授福建粮道。乾隆二十八年(1763年),升福建按察使,兼署布政使。乾隆三十二年(1767年),补湖北按察使。乾隆三十四年(1769年),任山西布政使。乾隆三十九年(1774年),入朝授翰林院侍讲学士。乾隆四十一年(1776年),命在上书房行走,教皇十五子颙琰(即嘉庆帝)读书。后历任福建学政、内阁学士、礼部侍郎、两广总督以及吏、兵、户部尚书等职。嘉庆帝亲政后,由安徽巡抚上调北京,备受宠眷,官至体仁阁大学士,管理工部事务,加太子太傅。嘉庆十一年十二月(1807年1月),朱珪逝世,终年七十七岁。嘉庆帝晋赠太傅,赐谥“文正”,并允许其入祀贤良祠。

朱珪曾充任《四库全书》总阅、实录馆总裁、国史馆正总裁、会典馆正总裁,并总修成《清高宗实录》。他取士务以经策较四书文,锐意选拔朴学才士。朱珪于经术无所不通。为学主养心、敬身、勤业、虚己、致诚。有《知不足斋诗文集》传世。

(概述图来源:《清代学者像传》)

全名:朱珪

字:石君

号:南崖(一作南厓)、盘陀老人

谥号:文正

所处时代:清朝中期

民族族群:汉族

出生地:顺天府大兴县(今北京市)

出生日期:1731年

逝世日期:1807年

主要作品:《知不足斋诗文集》

最高官职:体仁阁大学士、太子太傅→太傅(赠)

出入内外

乾隆十二年(1747年),17岁殿试为进士,选庶吉士,散馆授编修,侍读学士。乾隆二十四年(1759年),主河南乡试,会试同考官。秋,授福建粮道。乾隆二十八年(1763年),擢按察使,兼署布政使。乾隆三十二年(1767年),补湖北按察使。乾隆三十四年(1769年),任山西布政使。乾隆三十六年(1771年),权巡抚事。乾隆三十九年(1774年),为按察使,授侍讲学士。乾隆四十一年(1776年),命在上书房行走,教嘉庆帝读书。乾隆四十五年(1780年),督福建学政。乾隆四十九年(1784年),内阁学士。乾隆五十一年(1786年),礼部侍郎。

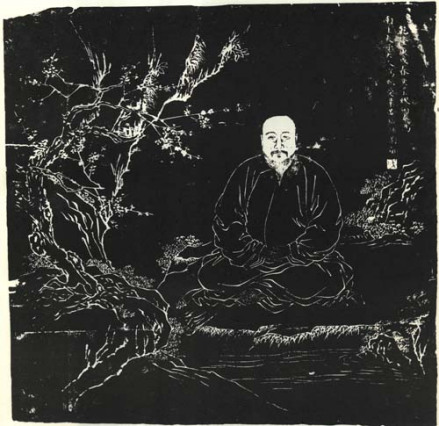

朱珪石刻像,刻于乾隆五十五年(1790),廖丙泰、黄钺绘

朱珪石刻像,刻于乾隆五十五年(1790),廖丙泰、黄钺绘

嘉庆时期

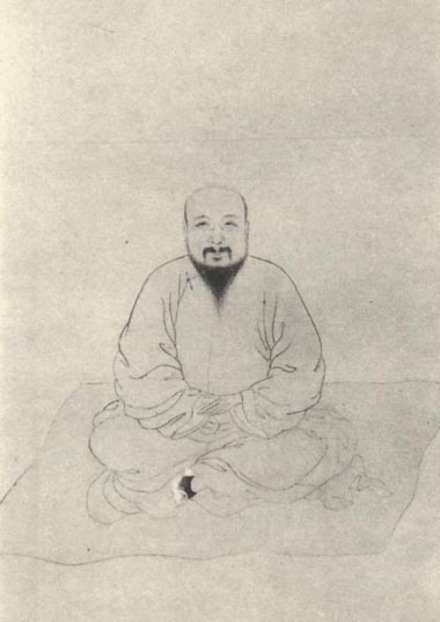

朱珪像,取自叶衍兰辑摹,黄小泉绘《清代学者像传》第一集

朱珪像,取自叶衍兰辑摹,黄小泉绘《清代学者像传》第一集

嘉庆元年(1796年),乾隆也准备召朱珪回京,升任大学士。和珅感到朱珪回京,这对自己威胁极大,千方百计进行阻挠。嘉庆帝写诗向老师朱珪表示祝贺,和珅便迫不及待地拿着尚未写完的诗稿又到乾隆面前告嘉庆的状,诬称嘉庆帝笼络人心。这一次乾隆生气了,问身旁军机大臣董诰:“这该怎么办?”董诰跪下劝谏乾隆说:“圣主无过言。”乾隆这才作罢,仍以其他借口不召朱珪进京。

嘉庆四年(1799年)初,朱珪终于奉召入京,直南书房,管户部三库,加太子少保。嘉庆帝常召他咨询国家大事。同年冬,调户部尚书,又为上书房总师傅。嘉庆五年(1800)秋兼署吏部尚书,嘉庆七年(1802)秋为协办大学士,嘉庆八年(1803)夏兼翰林院掌院士充日讲起居注官,嘉庆九年(1804)进太子太傅。嘉庆十年(1805)春,官至体仁阁大学士,管理工部事务,先后充实录馆、国史馆、会典馆正总裁和己未科、乙丑科会试总裁官。

晚年逝世

嘉庆十一年(1806年),朱珪召对乾清宫,突感眩晕,被搀扶归家。十二月五日,朱珪病逝。嘉庆帝得知讣讯后,于次日亲临其家祭奠,为之恸哭,赐陀罗经被。后令庆郡王永璘带领侍卫十员前往奠醊,再赐内帑银二千五百两为朱珪治丧,晋赠太傅,特赐谥“文正”,并允许其入祀贤良祠。 后来,嘉庆帝还亲往西山赐奠。

在安徽任巡抚时,北部遭受百年一遇的水灾,民房冲倒,粮食无收,有的家破人亡,妻离子散,一派惨景。朱珪就深入灾区,体察灾民,了解实情,后飞书朝廷,开仓赈灾,稳定民心。为民同筑决堤,修建民房,发放谷种,搞好备耕,为百姓生产生活作好安排。后调任户部尚书时,对于长芦盐政进行全面整顿。广东藩司升滨海沙地之疏,仓场衙门予纳钱粮四五十倍。朱珪为官以庶民百姓利益为重,对于那些有损民众,坚决反对,一一驳揭。嘉庆帝对他高度评价,称他为“有内有守,无伪无私,心款款以效忠,政优优而著绩”。又称“以古为镜,其直如绳”。

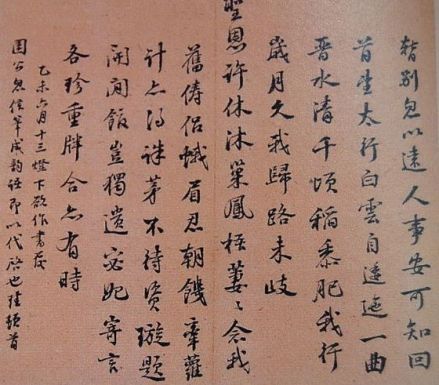

朱珪手札

朱珪手札

半生惟独宿,一生不言钱。

大学士朱珪持躬正直,砥节清廉,经术淹通,器宇醇厚,凡所陈奏,均得大体。服官五十余年,依然寒素。家庭敦陆,动修礼法。询不愧为端人正士,畀倚方段,遽闻溘逝,深为痛悼。

珪自为师傅,凡所陈说,无非唐、虞、三代之言,稍涉时趋者不出诸口,启沃至多。揆诸谥法,足当“正”字而无愧,特谥文正。又见其门庭卑隘,清寒之况,不减儒素。

赵尔巽等《清史稿》:君子小人消长之机,国运系焉。王杰、董诰、朱珪皆高宗拔擢信任之臣,和珅一再间沮,卒不屈挠。一旦共、驩伏法,众正盈朝,摅其忠诚,启沃新主,殄寇息民,苞桑永固。天留数人,弼成仁宗初政之盛,可谓大臣矣。

佚名《清代学人列传》:“公端凝纯粹,胸中无城府。于经术无所不通,取士务以经策较四书文,锐意求朴学才士,门生遍天下。通人寒士,必扬其名于朝。典试事,不受外僚赠遗。承宣数省,平馀银巨万悉不取。官于外,厓岸廉峻,中朝大官,绝无所援。管部事,持大端,不亲细务。清操亮节,海内仰之。”

萧一山:以刘石庵墉(刘墉)、王惺园杰(王杰)之纯谨,洪亮吉则讥为当场鲍老指刘,刚愎自用指王,余可知矣。嘉庆初年,刘以名相之子,继正揆席,王以先朝殊眷,恩宠有加,足与二人鼎立者,朱珪而已。

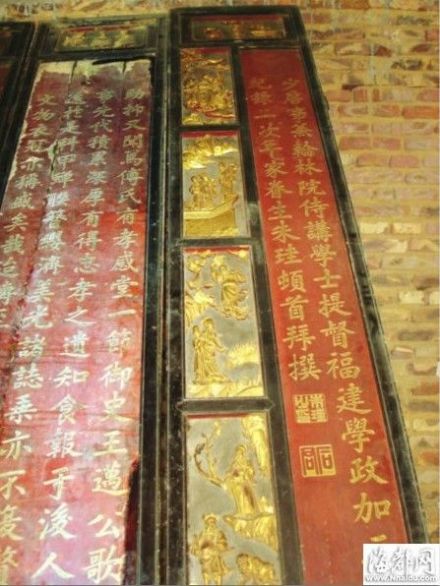

朱珪作巨大围屏

朱珪作巨大围屏

朱珪早随父亲搬迁北京顺天府,并在京为官,但他不忘故地原籍族亲,牢记祖宗。乾隆五十四年(1789年),曾置“圭田”(古代卿大夫祭田)百亩于萧山,作为族中祭祖,修理祠堂和培养族人办学之用。

兄长

朱筠,参与《四库全书》的编纂,而且也是博学多才的名士,所以乾隆时期他们兄弟号称“二朱”。

妻子

朱珪四十多岁丧妻,没有续娶妻妾,独居终老。

儿子

长子:朱锡经,乾隆四十四年(1779年)举人,嘉庆年间官太仆寺少卿。

次子:朱锡纬,早亡。

朱珪的文集被题以《知足斋集》,共32卷。诗集则有《知足斋诗集》21卷,嘉庆八年(1803年)由阮元辑成。

朱珪死后葬于北京近郊,至今仍有墓碑和墓志。嘉庆帝曾两次亲奠其墓。

《清史列传》卷20

《清史稿》卷340《朱珪传》

《碑传集》卷38

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。