-

曾懿 编辑

曾懿(1852年—1927年),又名朗秋,字伯渊,清代女名医,四川成都人,祖籍广东嘉应州长乐县水南村(今梅州市五华县龙村镇水南村),是琼瑶的客家先辈,中国妇女解放运动先驱 。

清咸丰二年(公元1852年)出生于四川华阳县(今四川成都)一个官绅家庭。十岁时其父曾咏卒于江西鄙阳任所,其母左锡嘉带着子女返回了四川老家。为了让子女受到更好的教育,左锡嘉把家搬到了成都城附近的浣花溪一带,这个新家和唐代大诗人杜甫的故居近在咫尺。在左锡嘉淳淳教诲下,曾懿自幼研读经史,擅长丹青、文辞。许多患者由于医治无效而丧生。曾懿既怜乡民之无辜,更恨庸医不识寒温,泥执古方之无能,乃废寝忘食地苦读家藏医药典籍,上始汉、唐,下迄清末,凡精辟之论述,严谨之方剂,都一一摘录下来,悉心钻研。

她的著作《古欢室医书三种》,由《女学篇》、《医学篇》、《诗词篇》三个首要部分组成。《医学篇》誊写成于光绪三十二年,相称于公元1906年。当时曾懿已经54岁了。《医学篇》一共有两册,是木刻本。上册共4卷。第一卷有脉论、舌色论、温病、伤风,伤寒病论等,第二卷为温病传入中焦治法,第三卷为温病传入下焦治法,第四卷为伤寒治法。下册也有4卷。第一卷为杂病,第二卷为妇科,第三卷为小儿科,第四卷为外科。

中文名:曾懿

别名:曾朗秋

国籍:中国

出生日期:1852年

逝世日期:1927年

职业:医生

主要成就:“中国古代十大女医”之一

出生地:四川成都华阳县

字:伯渊

主要作品:古欢室医书三种、曾女士医学全书、中馈录

所处时代:清末民初

性别:女

祖籍:广东嘉应州(今梅州市)

曾懿的父亲曾咏是清道光甲辰科进士,母亲左锡嘉亦富有才学,擅长诗赋、书画。曾懿天资聪慧,诗词过目成诵,五岁时父母就教她识字、作画,稍长就让她随意浏览家中所藏书籍,为她打下了治学根底,养成了广博兴趣。10岁那年,曾咏病故在安徽安庆任上。曾懿和母亲回到双流,居住在茅屋之中,全靠母亲卖字画糊口。为了让子女成才,母亲左锡嘉将家从偏僻闭塞的乡里迁居成都市杜甫故居浣花溪草堂一旁生活。母亲擅长金石词章、书画刺绣、烹饪之术等,曾懿耳濡目染,牢记在心。

曾懿

曾懿

清光绪二年(公元1876年),曾懿在成都与江南名士袁学昌喜结连理。婚后两人居于成都,夫妻同好书画金石,收集汉隶各碑,朝夕校勘临摹,书有精进,闲时结社吟诗,颇有佳作。清光绪五年(公元1879年),袁学昌中举,发放安徽为候补知县。曾懿随后赴皖,与丈夫团聚,其后随夫宦游东南各地。 游闽、皖、浙、赣等省凡二十余年,其间夫妻间朝夕讲求,风雅唱和,使曾懿在文学和医学方面皆有长进。

曾懿善于把自己治疗的体会、药方,加以综合整理,公之于众。清光绪三十二年(公元1906年),时年54岁的她,将多年所得著成一部《医学篇》,并于次年在湖南长沙刻印成书。此书出版后,受到中医界的重视和好评。

1907年,曾懿随同丈夫定居北京。在完成《医学篇》之后,与丈夫一起开始了辗转东南诸省为官的迁徙之旅。在辗转各地时,曾懿目睹了清王朝腐败无能,西洋列强“夹我属国,踞我港湾,攘我主权,干我内政”的可悲社会状况,这引起了她的深深忧虑与无尽思考。她觉得,要救国图强,首先要重视教育。而占全体人口半数的女子,不能被束缚在家庭之中,应该“以读书明理为第一”。基于对女子教育与妇女解放问题的关注,她写下了《女学篇》一书。

1927年冬,曾懿病逝于京城,时年75岁。

书香世家

曾懿的祖籍为广东嘉应州长乐县水南村(今梅州市五华县龙村镇水南村),先祖曾冠万于康熙年间西迁至蜀,定居于成都府新都县木兰场(今新都区木兰镇) 。

清咸丰二年(1852年),曾懿出生时,曾氏家族已从平民上升为官绅阶层,父亲曾璋恒进士出身,官吉安知府,后入曾国藩幕参赞军事。母亲左锡嘉为江苏常州人,清代才女、著名画家。曾懿天资聪颖,其父钟爱备至,5岁时即教她识字、作画,及长即教以诗词歌赋,并“罄所藏书籍俾朝夕游泳其中”。在油灯下,父母二人让女儿端坐案旁,给她讲解诗书,循循诱导,为她打下了治学根底,养成广博兴趣 。

同治元年(1862年),曾父病卒于太湖军次。母亲左锡嘉带子女定居成都,为抚养孤子幼女,其母先以针织女红为糊口之计,含辛茹苦,艰难度日,继而以售卖书画维生,家境渐丰 。

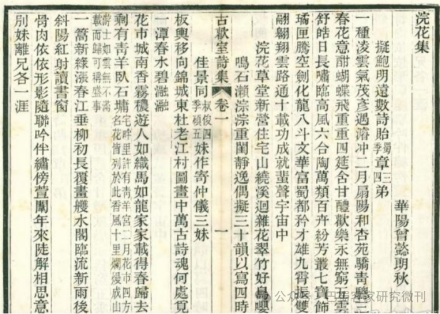

曾懿编写的《浣花集》

曾懿编写的《浣花集》

为让子女受到更好的教育,左锡嘉把家从偏僻闭塞的乡下搬到了成都城附近,后为防止子女沾染城市浮侈习气,又移居离城数里的杜甫故居附近的浣花溪草堂生活。这个新家谈笑有鸿儒,往来无白丁,左锡嘉的画更引起关注,“一时名公卿踵门购求,有纸贵洛阳之誉”。日本使臣津田静曾专程慕名求画。左锡嘉又组织“浣花诗社”,与诸子女唱和 。

“浣花诗社”的成员,以曾氏家庭众位闺秀为主。她们在母亲引领与倡导下,比竞联吟,旗鼓争先,掀起家庭诗歌创作的高潮。对此,《浣花诗社歌》描述说:“芳华照人香沁骨,清篇脱手思如何。静女淑姬抱神悟,花底招凉入新句。钿笔飞英环佩低,柳絮因风谁独步?垂髫女郎兴更豪,新声三复重推敲。”点明诗社唱和活动中有“垂髫女郎”,亦即七八岁的小姑娘 。

精通医术

曾懿一家以诗词结社之时,正值咸同之乱,瘟疫流行,民不聊生。曾懿待字闺中,经常随母往返于华阳、成都两地,亲眼目睹身边许多百姓因医治不力而丧生,她既怜乡民之无辜,更恨庸医之误病。不料,瘟疫肆虐之下,这位正值碧玉年华的才女也未能幸免,从此“撄疾五稔”,其间身历四次“温症”。由于被庸医误用伤寒古方疗治而数度濒危 。

由于久病不愈,曾懿乃放下了稔熟的诗文,废寝忘食地苦读家藏医药典籍,上始汉、唐,下迄清末,凡精辟之论述,严谨之方剂,都一一摘录下来,悉心钻研。结果久病成良医,竟使自己大病痊愈。又因长期卧病不起,加之“伏枕自查”的特殊经历,她的注意力逐渐投入医学领域,潜心医学,详辩医理,希望有朝一日自己能成为一代良医 。

成都中医药大学附属医院内的曾懿塑像

成都中医药大学附属医院内的曾懿塑像

曾懿的五姨丈袁绩懋(?—1858年),字厚安,道光二十七年(1847年)榜眼,授翰林院编修,后出任福建延建邵道,会办军事。咸丰八年(1858年),袁绩懋率军与太平军激战于顺昌(今南平市顺昌县)。9月12日,顺昌城破,袁绩懋战死于西门外。

光绪二年(1876年),在家人的绰合下,五姨父之子袁学昌(字幼安)入赘成都,与曾懿喜结连理。婚后两人居于成都,夫妻同好书画金石,朝夕校勘临摹,书有精进。这桩婚姻颇得“管赵风流”,为人称颂 。

其后,曾懿随夫入闽,开始她一生的行旅之途。在福州婆家生活3年后,她留下诗集《鸣鸾集》1卷。光绪五年(1879年),丈夫袁学昌中举,发放安徽为候补知县。翌年,曾懿离闽赴皖与丈夫团聚,继续了她的人生行旅。其后随夫宦游,涉大江,越重洋,遨游东南各地。袁学昌才华横溢,曾懿与之相得益彰,她所作诗词毫无矫揉造作,皆为对真情实景的感情流露,其愤世疾俗之作传颂当时,被誉之“唐音宋派,卓然名家”。相夫教子之余,曾懿还遍访医道,收集验方;与人看病,望闻问切把握症候,下药施治辩证配伍,以致积累了许多独特的治病经验 。

曾懿生活于晚清,正值西风东渐之时,不少守旧者对西方医学知识尚无认识就一味反对。而她却能广收博采取精用弘,加以利用。她常告诉病人要“节劳以保脑力”,“时吸新鲜空气以保肺”,还要加强“运动使血烙流通”等等,尤其在女人方面,她认为“昔者女人,幽囚深闺之中,不能散闷于外,非但中怀郁结不舒,即空气亦不流通,多病之由,职是故也”。可见,其思想上对东西之学的融会贯通 。

曾懿不忘济世救人的学医初心,决心将自己的心得体会告诉后来者,乃发奋著述。终于在光绪三十二年(1906年)她54岁时,著成《医学篇》,并于次年在湖南长沙刻板问世。书中将伤寒、瘟病两类疾病的病情及治法详加辨析,分为数章加以介绍,并将《瘟病条辩》《温热经纬》诸书各方,摘录成帖,明澈显要,使人一目了然。是书刊出后,影响很大,为医者重视 。

辨证相当仔细

曾懿辨证是相当仔细的,比如治疗瘟病,她不单重视瘟病伤津,而且也考虑到病后伤阳(气)。她指出:“瘟病愈后,面色萎黄,舌淡,不欲饮水,不食,阳气虚也,小建中汤主之。”温热病毒之邪属火、属阳,伤阴的后果是显而易见的,但病后阳虚却往往被医生忽视。由此可见,曾懿对瘟病治疗的认识是很全面的。

曾懿运用成方,并不拘于原书所规定的主治条文,常扩大其应用范围。如《金匮要略》之葶苈大枣泻肺汤,本治“痰水壅肺,喘不得卧,或支饮不得息”。而曾懿却谓“此方(对)湿、饮、腰肋疼不可忍等症有其效”。并举例说:“外子酒湿黄疸,每必先右肋痛且肢冷,医用辛温服少许更甚,服此方即愈,此经验良方也”。曾懿往往自己配制方药,用药十分精当,配合非常巧妙,有的还是亲身经历过。比如她32岁时,曾得了阴症喉痹,十分危险,她将上桂心、炮姜、甘草各1.5克,放入茶碗中,用开水冲入,又将有药的茶碗隔水蒸后,将茶碗中的药含上一口,慢慢咽下,总算脱离了危险。后来她就用这个方子治好了不少病人。

重视民间经验

曾懿十分重视民间经验。在安徽期间,她听到衙门中一个士兵说,以前他从军到一个地方,得了噎病,能饮不能食,一点办法也没有。过了数日,他到一个集市游荡,看见一个小贩用一大锅煮十几只鸡在卖。口渴厉害的士兵就与小贩协商,买了点锅中鸡汁饮用解渴。不料这鸡汁又浓又鲜,食下即到了下焦,噎病的毛病一下子轻了许多。于是,士兵又连买了几大碗鸡汁饮服。以后他常用鸡汤煮粥作为主要饮食,胃膈渐开,毛病也慢慢好了。曾懿听了以后,记在了笔记本上,以后凡遇到这类噎膈症,她就用浓鸡汁,略加姜汁治疗,都取得了很好的效果。

曾懿生活在晚清,时西风东渐,不少守旧者对西方医学知识尚不认识,一味反对。然曾懿却能广收博采,加以利用。她常告诉病人要“节劳以保脑力、时吸新鲜空气以保肺、还要加强运动使血烙(脉)流通”等。尤其是对妇女,她认为“昔者女人,幽囚深闺之中,不能散闷于外,非但中怀郁结不舒,即空气亦不流通,多病之由,职是故也”。可见曾懿的思想是较为进步的。

曾懿二十岁与江南才士袁学昌(号幼安)结为连理。袁为江苏武进人,才学出众,曾懿与之结合后,曾宦游闽、皖、浙、赣等省凡二十余年,其间夫妻间朝夕讲求,风雅唱和,使曾懿在文学和医学方面皆有长进。

提倡女学

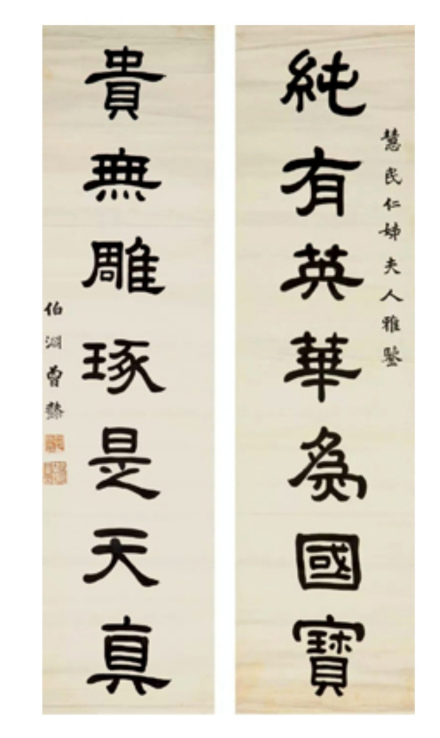

曾懿书法作品

曾懿书法作品

对于强国梦想,曾懿不是提出大而空的口号,而是从细节入手,比如大力提倡养成卫生的习惯,提倡优生优育,建议选择配偶时应注意其家族遗传疾病;提倡母乳喂养,重视幼儿教育,并超前地提出“家庭经济学”概念,提倡关注“社会公益之举” 。

曾懿的《中馈录》,具有家政学的性质。她在序中明确提出了写作此书的目的和意义:“昔藻咏于《国风》,羹汤调于新妇。古之贤媛淑女,无有不娴于中馈者。”她有着宣教士一样的心态,但凡自己认为好的东西,总想拿出来分享,就像宣教士传播福音一样。曾懿无疑是一个上得厅堂、下得厨房的女子,他也希望所有女性通过学习,能对人格有个完美的塑造 。

前人称赞曾懿多才多艺:“治家贤能,于家政、裁缝、烹饪诸学,皆有专书述之,兼通医理。馀暇则为诗词。”今人称赞曾懿书画出众:“所作画,以山水、花卉、翎毛为主,设色鲜丽,气象清新。善作隶书,秀雅俊逸,出于《华山庙碑》”,更称赞曾懿医术高超:“整个封建时代,妇女之精于诗文者有之,通于医理者却罕见。能如曾懿之通晓医籍,并有临证经验者有几?”

后裔多才

曾懿所育有子女皆成才 。

长子袁励准光绪二十四年进士,入翰林院,后任京师大学堂监督(北京大学校长),创办实业学堂(北大工学院前身),其间两任会试同考官。民国初历任清史馆编纂、辅仁大学教授。袁世凯当政聘其职,拒绝后以卖书画为生。他擅诗文书画,行楷宗米芾,劲利奔放,潇洒自如。篆学李冰阳,文静曲雅,甚行时誉。画学马远,亦有高致。现北京中南海苍劲雄浑的“新华门”三字匾额,系其民初手书。著有《恐高寒斋诗集》《中舟墨录》等 。

次子袁励恒是民国初年交通银行创办人之一,银行家(琼瑶的外祖父) 。

1927年冬,曾懿卒于北京,时年75岁,葬于西直门外大柳树村,后移葬于海淀区万安公墓 。

1933年,苏州国医书社将曾懿的《医学篇》重辑为《诊病要诀》《杂病秘笈》《幼科指迷》《寒温指迷》《妇科良方》《外科纂要》等,取名为《曾女士医学全书》印刷发行。曾懿的医术通过这部书,得到了更大范围的传播,从而奠定了她在中医界的地位。

《女学篇》全书分结婚、夫妇、胎产、哺育、襁褓教育、幼稚教育、养老、家庭经济学、卫生等九章。在《结婚》一章中,曾懿反对传统的包办婚姻和早生早育,主张父母对儿女的婚事应与儿女商量,待双方心悦诚服方可结婚。父母为女子择婿,不要“恒计财产之丰啬”,而应考察“品学之高低”。婚龄不宜过早,“必以强固为标准”,如果结婚过早,则男女发育未熟,损害自己的健康,子女亦多羸弱,代代病夫弱女,势必民族衰弱。

在《女学篇》中,曾懿还单列一章《家庭经济学》,从生财、节用、公益、明晰、豫蓄、积储等角度论述了料理家政之道。这些家庭教育内容的设立,既是她主张的女教“内而齐家”的思想表露,也是对封建社会家庭女子教育传统的重大突破,开启了中国近代女子家教革命之先河。

曾懿的另一部著作——《中馈录》,则具有家政学的性质。曾懿在《中馈录》中明确地提出,她写此书的目的和意义。她为了使新妇和尚未进入烹饪门庭的新手都来提高自己业务素质,“兹将应习食物制造各法笔之书。”其目的,“庶使学者有所依归,转相效傲,实行中馈之职务”。《中馈录》还集中地介绍了江南一带民间常用食品的制作方法和保藏方法,详细记载了宣威火腿、香肠、肉松等20种常见食品的制作方法。在制作过程中如何选择主料、配料分量,各种佐料的配用、操作方法,以及制作适宜和不适宜的季节、注意事项等,都阐述得极为详细,简便易行。

父亲:曾咏

母亲:左锡嘉

丈夫:袁学昌,清朝举人,发放安徽为候补知县。

长子:袁励准,是清代最后一任皇帝溥仪的老师。

次子:袁励恒,银行家

孙女:袁晓园、袁静、袁行恕,均为次子袁励恒的女儿

孙女婿:陈致平,袁行恕的丈夫

曾外孙女:陈喆(琼瑶),袁行恕的女儿

曾外孙:陈钰,袁行恕的儿子

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。