-

蒲津渡 编辑

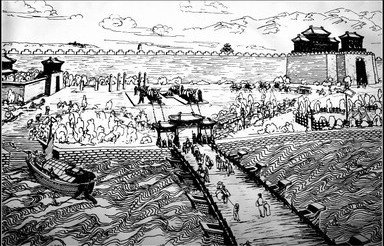

蒲津渡遗址位于山西省永济市西约13公里处,为唐至明朝的遗址。

蒲津渡是历史上的著名古渡口。考古发掘的蒲津渡遗址是唐开元十二年(公元724年)修建的“铁索连舟固定式曲浮桥”的遗迹。遗址附近还发现有明代石碑一通和石堤50米。发掘清理出来的蒲津渡遗迹有铁牛四尊,各长3.3米,高1.5米,重约50~70吨。每条铁牛旁各有一铁人,高约1.9米,重约3吨。南侧铁牛下还发现有铁板、铁柱,铁牛尾部立有铁制的七星铁柱7根。四大铁牛被誉为“世界之最”,在考古学、桥梁建筑、冶炼铸造、水文地质等学科领域,有着十分重要的研究价值。

蒲津渡遗址对于中国古代桥梁史的研究具有极为重要的价值。

中文名:蒲津渡

区域:中国山西省

地址:永济市西约13公里处

类型:唐至明朝的遗址

历史意义:历史上的著名古渡口

相邻景点:五老峰风景区 普救寺 解州关帝庙

蒲州,作为关中的侧门,位居潼关背后,被人称为“河东、河北陆道进入关中之第一锁钥”。于是,这座老城的存亡,命中注定与两个因素有关:黄河,战乱。倘没有黄河的迂回与阻挡,便也没有通过黄河的锁钥之说。黄河之水尚且不可测,人祸之乱更是起于青萍之末,而关乎百代兴亡。假如蒲州城的手掌中有一条生命线,这条线必然充满曲折,令人不安。如今它已经合上了手掌,我们只能从一些断简残片中,来窥测这条线的走向。

蒲津渡遗址铁牛

蒲津渡遗址铁牛

舜帝时期,从晋南黄河中游一带的地理条件、环境、气候发展情况看,它不仅有一望无际的平地,也有沟壑纵横的山坳,雨量充足、气候温和、草盛水丰、宜耕宜农,宜猎宜牧,很适宜于远古时期人类在这里聚集生活。他们为了生存,选择一定的有利而又很有权威的定居点,来发号施令、指挥其部族。舜选定了蒲坂,并定其为都。可以想象,此时的蒲坂,只是一个简单的居住群落。

蒲津渡遗址

蒲津渡遗址

此后历代修葺,以明洪武四年(公元1371年)蒲州驻军千户张盖对蒲州城垣的重筑最为壮观。此时城高三丈八尺,堞高七尺,开四个城门,城外,东、南、北三面,均有护城池,深一丈五尺,宽十丈,三面共六里四十五步。

从居住群落到“关中之巨防”,蒲州城功用的转变,在其修葺的历史中,曾有一个明显的体现。金哀宗正大八年(公元1231年)九月,元兵攻河中府,金将草火讹可,因兵少,力不能守,这年的十二月把城的一半截去,截去的是后来的东关部分,留内城以守,这内城就是元以后的蒲州城,1947年后的古蒲州城遗址。

蒲津渡遗址

蒲津渡遗址

也许,有些古城小镇的畅达平稳,生来就不属于这座负山面河的蒲州城。断臂之后,蒲州城仍为元军所占。清同治七年

这些铁器群坐落在一块石板地上,最深处距今地表6.5米。在靠当时河岸有一道曲拱梯形石堤,堤基下有密密成排竖钉的柏木桩,垒砌石条间灌注有铁锭,又以米浆白灰泥粘合缝隙,十分牢固。可以明确地看出这道石堤系分两次砌筑。铁器群总计四尊铁牛、四个铁人、两座铁山、三个铁墩、一组七星柱。还发现一座四米见方的砖屋遗址,门坎向东,当是管理渡口之所在。发掘中还发现了唐开元通宝、宋天圣元宝、元丰元宝、金正隆元宝等十余枚铜钱。一眼望去,最明显的,自然是气势雄浑的四尊铁牛……当年出土的铁牛,牛身通体油光发亮,仿佛新打磨过一般。然而,铁牛的位置处于当地地平线以下,由于地下水位的影响以及保护经验的缺乏,开元铁牛很快就锈迹斑斑,面目全非。同时出土的四尊铁人的表面更是层层剥离。

鹳雀楼

永济鹳雀楼

永济鹳雀楼

铁牛铁人

黄河蒲津渡遗址,身穿翻领衣服的铁人

黄河蒲津渡遗址,身穿翻领衣服的铁人

究其原因,粟特人善于经商,因此丝路上形成了很多粟特人聚落。山西与丝绸之路的联系由来已久,就是当时的黄河中路并州(今山西全境和河北、内蒙古部分地区)居住着很多粟特人,至少是流动人口众多,所以在黄河大渡口上采用艺术形式铸造出这样多民族的形象。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

蒲津渡遗址

蒲津渡遗址