-

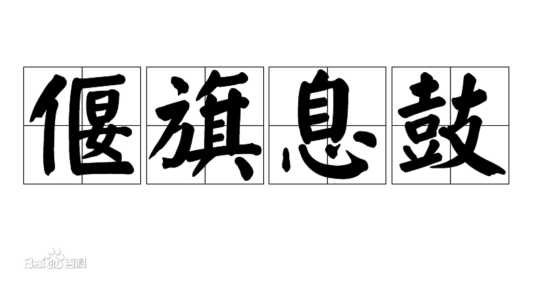

偃旗息鼓 编辑

偃旗息鼓(yǎn qí xī gǔ),是一则成语,最早出自《三国志·蜀书·赵云传》裴注引《云别传》。

该成语原意是放倒军旗,停止擂鼓,秘密行军,不暴露目标。后比喻休战或无声无息地停止活动。 在句中可作谓语、定语、宾语。

中文名:偃旗息鼓

拼音:yǎn qí xī gǔ

近义词:销声匿迹

反义词:大张旗鼓、重整旗鼓

出处:《云别传》

成语结构:联合式

语法:作谓语、定语、宾语

注音字母:ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ

建安二十三年(公元218年),曹操亲自率领40万大军来到汉水,准备与刘备决战。诸葛亮向刘备建议:“曹军已来到汉水,但至今还未向我发动进攻。其原因是供应40万人马作战的粮草物资还没有完全运到战区。目前,曹军将领张颌正在将米仓山粮草运往汉水北山存储。如果我们现在派一支部队奇袭北山曹营,放火烧掉曹军粮草,必然大大动摇曹军意志,其进攻计划也就必然随之瓦解。”

刘备采纳了诸葛亮的建议,召集众将领研究奇袭北山曹营的计划。老将黄忠再三请求承担这项任务,最后得到批准。诸葛亮派赵云和黄忠一起领兵前往。老将黄忠坚持要打头阵,赵云只得同意负责接应。第二天拂晓,黄忠领兵偷渡汉水,来到北山。不料,魏军大将张颌也领兵来到北山。两军相遇,展开了一场恶战。

负责接应的赵云,等到中午时分,仍未见黄忠归来,也未见北山火起,不由得心中疑虑,便带领数十名骑兵前去侦察。但此时曹操已得知两军在北山交战,便亲自带领一支步兵前来接应张颌,途中正与赵云遭遇。曹军先头部队便将赵云等数十人团团围住。赵云见曹军人多势众,只得率领随从,奋力冲出包围圈,退回到自己的营寨中。赵云的副将张翼知道曹军必然追击,便建议下令紧闭寨门,以便抵御曹军。但赵云却对他说:“想当年长坂坡一战,我曾单枪匹马抵挡曹操百万大军。现在,我手下有数千将士,难道反而会惧怕他么?”于是,他下令:寨门照旧大开,营寨内放倒军旗,停止击鼓,士兵们分别埋伏在营寨内外的山沟中。布置妥当之后,赵云单枪匹马,站立在营寨门外,等候曹军。黄昏时分,曹操带领步兵,追赶到赵云营寨门前。曹操远远嘹望,只见营寨敞开大门,蜀军毫无动静,只有赵云一人骑在马背上逛来逛去,毫无惧色。曹操思忖片刻,断定此地必有埋伏,便下令撤退。就在曹军大部队变换队形时,赵云把长枪一挥,埋伏在山沟里的蜀军突然击鼓呐喊,冲杀过来。此时天色昏暗,曹军弄不清蜀军有多大兵力,不由得惊慌失措,狼狈溃逃。赵云指挥部下奋力追击,直至汉水岸边。曹军因争相逃命,不少人又落入水中淹死。

成文用法

联合式;作谓语、定语、宾语;比喻停止斗争等。

此词不能和圆满完成划等号。 现多比喻停止批评、争论等具有攻击性的行动。例如明・冯梦龙、清・蔡元放《东周列国志》十七回:“公子偃乃以虎皮百余,冒(覆盖)于马上,乘月色朦胧,偃旗息鼓,开雩门而出。” 使用这条成必须具备两个条件。第一,它比喻的必须是某种行动的停止。所谓停止,就是不再进行。只有已经、正在或即将进行的行动,才能停止,根本不准备进行就谈不上停止。第二,停止进行的必须是某种行动。只有能够进行的才能停止,不能进行的当然也谈不上停止。不符合这两个条件就会造成误用。

运用示例

刘昫《旧唐书·裴光庭传》:“突厥受诏,则诸蕃君长必相率而来。虽偃旗息鼓,高枕有余矣。”

李伯元《文明小史·第二一回》:“那年正想得个京察,简放道府出来,偏偏遇著匪乱,就此偃旗息鼓的携眷出京”。

鲁迅《两地书·致许广平七三》:“现在见我偃旗息鼓,遁迹海滨,无从再来利用,就开始攻击了。”

谢本书《袁世凯与北洋军阀》:“冯部前锋,李鸣钟、鹿钟麟所部,偃旗息鼓,一昼夜行军二百二十里,于二十二日晚到达北京,孙岳打开城门迎接。”

姚扶有《情感魅力学校》:“一般人都乐于宽恕朋友,在朋友间通情达理,求同存异,而且也设身处地地为朋友着想,如果我们都能像晏君那样把情侣作朋友去看待,是不是可以这样说,世界上的两性战争从此将偃旗息鼓呢?”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。