-

中牟 编辑

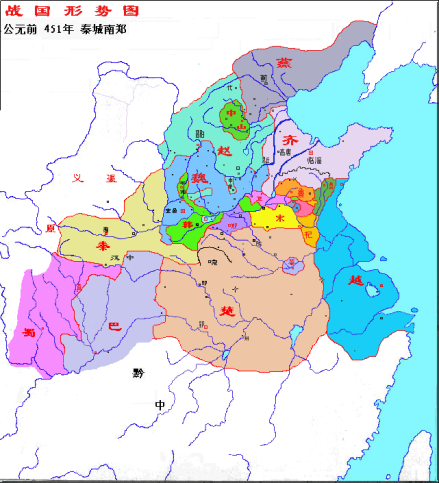

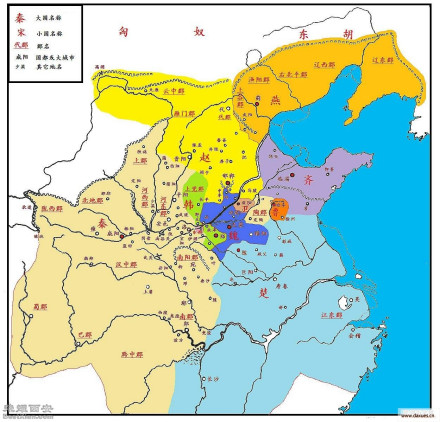

中牟(zhōng mù),是春秋战国时期赵国首都。历经桓子、献侯、烈侯、武公、敬侯等国君,赵国于公元前423年由都城山西晋阳迁至河南中牟(今河南鹤壁山城区一带),后于公元前386年迁至河北邯郸。

中牟曾为赵国首都达38年,是赵国由弱到强、由小到大的重要转折时期。为以后赵国进取河北平原、攻灭中山国、拓扩西北边陲疆域,乃至最后定鼎邯郸,打下了坚实的基础。

春秋战国时期,战争纷起,各国都城屡经迁徙,韩、赵、魏三国也曾先后迁都。公元前425年赵襄子立三十三年卒,浣立,是为献侯。献侯少即位,治中牟。由于赵都中牟的时间短,没有赵都邯郸时间长、影响大,几乎被忽视。

中文名:中牟

拼音:zhōng mù

释义:赵国首都

建立时间:春秋初年

历经国君:桓子、献侯、烈侯等

后迁址:河北邯郸

中牟

中牟

中牟

中牟

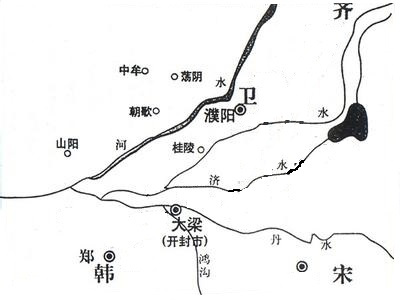

周武王始有陪都之设,历代均以周王朝为范本,推行两京制或多京制”。至春秋晚期,“赵氏名虽晋臣,实专晋权,奉邑侔于诸侯”。而这时赵氏的政治中心是位于晋中地区的晋阳,对与齐、卫、魏争夺东南边鄙,“以长南藩之地”的战略基地东阳地区,有鞭长莫及之忧。所以,争夺中牟、治理中牟,在此“定天保,依天室”,建立新的根据地,营陪都为时势所必然。史料中也记载有赵氏为此鸿图而在中牟与诸侯争雄的诸多举措:《左传·哀公五年(前490年)》: “夏,赵鞅伐卫,范氏之故也,遂围中牟。”《说苑》、《新序》也记有赵鞅“屠中牟”。《淮南子·道应训》:“赵简子死,末葬,中牟入齐。已葬五日,襄子起兵攻之……中牟人闻其义,乃请降。”

太史公在《史记》中也记载了这一历史阶段赵对齐、卫、魏的频繁较量:公元前490年“赵简子伐卫”,“韩、赵伐齐至桑丘”;公元前485年“赵鞅伐齐”;公元前475年“赵简子伐卫,(卫)庄公出奔”;公元前380年“伐齐至桑丘”;公元前379年“袭卫,不克”,又 “拔魏黄城”;公元前372年“伐卫,取都鄙七十三”;公元前370年“伐齐于甄”。在拓扩东南疆域过程中,中牟成了赵国东部边陲对抗齐、卫、魏的前沿军事基地。至于《竹书纪年》所云“齐伐赵东鄙,围中牟”之事,这时赵的统治中心在晋阳,因中牟位太行山之东,是赵氏领土的边鄙之邑,故云“赵东鄙。”

中牟

中牟

至赵献侯即位(前425年),终于迁都到此,为赵国逐鹿中原,东争齐、魏奠定了地理上的战略基础。中牟为都历经桓子、献侯、烈侯、武公、敬侯几代的整合,共38年,为以后进取河北平原、攻灭中山、拓扩西北边陲疆域,乃至最后定鼎邯郸,打下了坚实的基础。

迁都邯郸后中牟地位虽有变化,但总体上并未衰落,依然保持着与邯郸政治上息息相关的显荣地位。《战国策·齐策》:“昔者赵袭卫,卫君跣行,告朔于魏。魏王身披甲底剑,挑赵索战,邯郸之中骛,河山之间乱。卫得是籍也,亦收余甲而北面,残刚平,堕中牟之郭。” 《史记·赵世家》悼襄王元年(前244年)条载:“大备魏,欲通平邑、中牟之道不成。”与魏、卫之间多次发生与中牟相关的战争,表明这里继续维持着赵氏政权根据地的地位,即事实上的陪都地位。又赵成侯二十一年(前355年),赵出兵攻卫,引发赵、魏之战,“魏围我邯郸”三年,又“拔我邯郸”。

至“二十四年 (前352年)魏归我邯郸,与魏盟漳水上(《史记·赵世家》)。在魏克邯郸近三年中,赵政权并未灭国,但又在何地执行政权史无记载。不过这个政治中心必须地近邯郸,能使赵氏遇到危难时得到其根据地的助力,甚至重返根据地。具备这种政治、军事条件的大邑,自然应该在赵氏长期经营且又作过政治中心的都城中牟。与赵国休戚相关的大事先后在中牟发生,也正与中牟仍具备赵国后期陪都或根据地的条件相合。

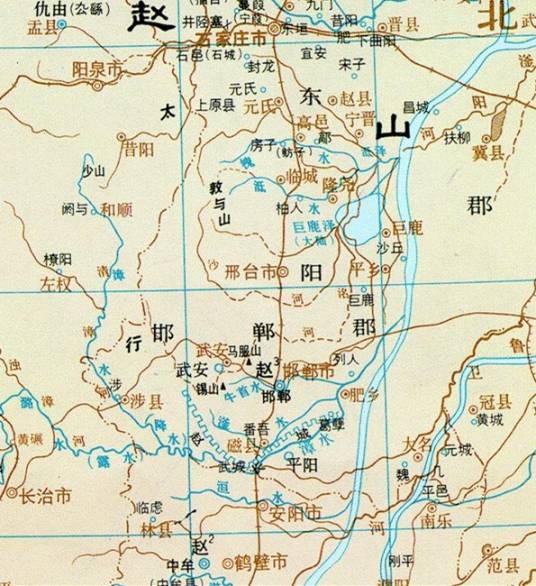

春秋晚期,在与诸卿较量中逐渐强大乃至封为诸侯的赵氏,始都晋阳,赵献侯元年(前423年)迁都中牟,至赵敬侯元年(前386年)定都邯郸。晋阳在今太原市南古城营村;邯郸今仍袭旧名,在今河北省南部;中牟在河南鹤壁鹿楼乡。

《汉书·地理志》河南郡中牟县条:“赵献侯自耿徙此。”认为河南中牟即赵都中牟。《晋书·地理志》、《通典·州郡》、《太平寰宇记》和《舆地广记》等均沿此说。至唐代司马贞《史记·索引》云:“此中牟在河北,非郑之中牟。”认为赵中牟在黄河以北。

影响后代大多数学者看法的当为唐张守节《史记·正义》所注:“按五鹿在魏州元城县东十二里,邺即相州,荡阴县西五十八里,有牟山,盖中牟邑在此山之侧也。”清人江永《春秋地理考实》、顾祖禹《读史方舆纪要》、高士奇《春秋地名考略》、洪亮吉《春秋左传诂》以及《中国古今地名大辞典》、《中国历史大事年表》、《中国历史地名辞典》等皆持此说。

顾颉刚、史念海《中国疆域沿革史》、郭希汾《战国策详注》、杨宽《战国史》、金景芳《中国奴隶社会史》等书皆谓赵都中牟在汤阴西鹤壁市。

考古方面的探索始于1960年鹤壁鹿楼乡故县村战国至汉代的冶铁遗址发掘。

1988年,鹤壁市文物工作队,又在遗址中部进行考古发掘,为研究赵都中牟提供了一些线索。

到了20世纪80年代,学术界对赵都中牟研究的关注进入一个新的阶段。1980年第4期《山西大学学报》载文《赵都中牟应在黄河之北》。 1987年,孙继民、郝良真二位先生根据有关文献,进一步推断此中牟位于邯郸东南直至黄河西北岸这一地域”。是年,河北省史学会、邯郸市史学会、邯郸市博物馆联合中国先秦史学会在邯郸市召开全国赵文化学术研讨会,并出版了与会学者专家的论文集,其中对赵都中牟多方位的探索,令学术界所瞩目。

1993年,张新斌先生撰文,首先提出了鹤壁鹿楼为赵都中牟说”。之后,姚志国、王文强二位先生又相继提出鹤壁故县为赵都中牟说。围绕“鹤壁赵都”的确认问题,河南省社会科学院考古研究所与鹤壁市文物局组成专门的赵都中牟课题组,进行广泛的考古调查。

2000年9月,由中国古都学会、河南省社科院、鹤壁市共同举办了“鹤壁赵都与赵文化”研讨会。会后,《黄河文化》2000年4、5合期刊载《鹤壁赵都与赵文化研究专辑》。同年,中华书局出版了由河北师范大学沈长云教授等主编的《赵国史稿》一书,充分利用文献、考古材料,对赵都中牟研究进一步提出了许多新的见解、线索和问题。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。