-

南倭北虏 编辑

南倭北虏又称北虏南倭,即东南沿海一带倭寇的侵扰和北部边境胡虏的袭扰,是长期困扰明朝廷、危及大明江山社稷的两大问题。

嘉靖年间,明王朝面临空前的边疆危机。北方的蒙古各部落统一后,势力强大。嘉靖二十五年(1546年),俺答称汗,遣使议和,求通贡市,世宗不许,屡请屡拒。嘉靖二十九年(1550年)六月,俺答率军侵大同,后退兵开市。一直到嘉靖三十二年(1553年),北部边境蓟辽地区滋扰不断。

在东南沿海边境,日本封建割据造成大批武士流亡,与海商和中国境内反海禁的私贩集团结合成武装力量,侵扰浙江、福建一带,即称“倭寇”,屡禁不止。二者造成的嘉靖年间的边疆危机,合称“南倭北虏”。

隆庆时期,在经济、政治的发展,军事力量的壮大,以及其他一些有利因素的条件下,明朝通过开放海禁、“俺答封贡”使一直困绕明朝的“南倭北虏”问题得到基本解决,促进了社会的发展,影响了历史的进程。

中文名:南倭北虏

地点:南倭:东南沿海;北虏:长城沿线

时间:明朝嘉靖年间

结果:平定了倭寇,和蒙古诸部和解

明朝时期东海形势图

明朝时期东海形势图

早在明太祖朱元璋时期,坚决反对对外滥用武力,他曾明确地讲:“海外蛮夷之国有为患于中国者,不可不讨;不为中国患者,不可辄自兴兵。朕以诸蛮夷小国,阻山越海,僻在一隅,彼不为中国患者,朕决不伐之。” 明太祖还在其遗训中再三强调指出:“四方诸夷皆限山隔海,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令。” 的认识,定下“修武备,谨边防,来则御之,去不穷追” 的以守御为主的国防政策。重建了以长城为主干的北部边疆防御体系,后来又建起了以卫城、所城为骨干,堡寨墩峰相结合的海防设施体系,成功地抵御了外来的入侵。在北方明政府曾设九边以防“北元”,在南方则是采取建立卫所、设置战船等措施,加强海防以备倭寇。

南倭北虏在嘉靖皇帝在位期间发生

南倭北虏在嘉靖皇帝在位期间发生

从1521年(武宗正德十六年)至1582年 (神宗万历十年),北方少数民族鞑靼首领俺答汗日益强大,不时率兵南下骚扰,在东南沿海,倭寇也不断入侵,甚至窜至南京,所谓“南倭北虏”的局面已经形成。在嘉靖年间,南倭北虏始终是明王朝的莫大祸患。葡萄牙据中国澳门不走。地主阶级内部一小部分有识之士,从长远的统治利益出发,主张政治改革。首先是整顿边防,嘉靖末击败倭寇,隆庆时与俺答言和井注意防边。其次是整顿赋役,从局部到普遍施行一条鞭法。再次是整顿工商业,征收轮班银,准贩东西二洋,设水饷、陆饷、加征饷船引银。这些措施,都在一定程度上顺应了历史发展的要求。还有整顿吏治,至张居正当政时较有效果。这一时期,在诸般矛盾中,显然以民族矛盾最为突出严重,也是处理得最好的。

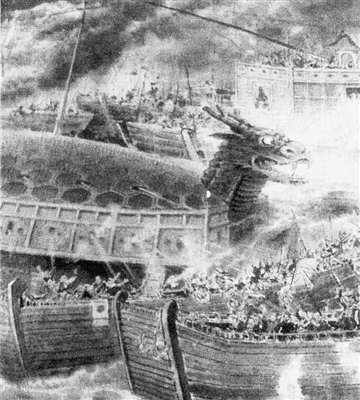

朝廷围剿“倭寇”战争

朝廷围剿“倭寇”战争

“南倭北虏”是困扰明朝的心腹大患。“北虏”是个老对手,而“南倭”是明王朝面对的一个新对手,没有现成经验供借鉴,往往采取极端的“海禁”政策加以处理。

明成祖晚年,在郑和下西洋后实行海禁政策,只开放勘合贸易(官方许可贸易)予日本进行贸易。但后来到了1523年(嘉靖二年)爆发了宁波之乱,加上稍早时,葡萄牙人入侵发生了屯门之战与西草湾之战,此后沿海治安多次陷入危机。

朝廷花大力气在中国沿海进行“剿寇”作战,一直打了百多年,却无法阻挡如浪潮一般的“倭寇”,接连丢城失地,几易督帅不绝,“寇患”越演越烈。

明廷以此中断一切对外贸易,中日贸易从业者生计大受打击,遂成海盗。倭寇并不是只有日本人,最知名的当是汪直。

明代倭乱,在嘉靖年间汪直集团兴盛时达到极点。统治者很早就意识到海防的重要性:“沿海之地,自广东乐会接安南界,五千里抵闽,又二千里抵浙……岛寇倭夷,在在出没,故海防亦重。 ”尽管“倭患”明初就存在,但当时势力尚弱,且明王朝十分重视海防设置,未能酿成大患。到嘉靖年间,政治腐败,边防松弛,倭患渐起。此时东南沿海工商业发展起来,而海禁依然厉行,沿海民众和汪直集团与朝廷的斗争非常引人注目。“闰三月,海贼汪直纠倭寇濒海诸郡,至六月始去。” 又载:“时胡宗宪为总督,诛海贼徐海、汪直。直部三千人,复勾倭入寇,闽、广益骚。 ”

据《明史·日本传》所说:“倭寇”中“大抵真寇十之三”,而大部分是中国的民间海洋人士,称为“假寇”。因他们对抗“禁海”,被冠名“盗匪”,又因被迫出走日本或其中雇有一些日本人。由于“禁海”,朝廷将这部分本来并不反对王朝的基本人群推向了对立面,一概称为“倭寇”。

抗击倭寇的戚继光

抗击倭寇的戚继光

经过名将胡宗宪、戚继光与俞大猷的努力,倭寇问题在嘉靖末年基本被解决。 东南沿海倭患渐次平息以后,长期以来高悬在明廷头上的“南倭北虏”两把利剑,好不容易摘除了一把,朝廷便把主要精力放到整饬北方边务,消除蒙古鞑靼部落的袭扰上。

明朝后期同鞑靼和瓦剌对峙形势图

明朝后期同鞑靼和瓦剌对峙形势图

瓦剌也先汗在1449年(明英宗正统十四年)入寇中国,是为土木堡之变。蒙古在此后百年的内斗,鞑靼重夺主宰地位,鞑靼土默特部的俺答脱颖而出,于明嘉靖年间独立建国,进而威胁中原。

嘉靖年间,鞑靼诸部屡屡入犯,兵力动辄数万,甚至数十万,明王朝的腐败军队根本抵挡不住敌人的骑兵。 1546年(嘉靖二十五年),俺答称汗,遣使议和并求通贡市,明世宗屡次拒绝。 1550年(嘉靖二十九年)六月,鞑靼首领俺答率领所部数万精兵犯大同、蓟镇,大破古北口入塞,一直攻到北京城下。而明军不仅京营官兵毫无斗志,各路“勤王”之师也怯懦不敢战,听任鞑靼军队在京师周围肆意劫掠八日,满载而去,史称“庚戌之变”。 俺答以武力成功逼使明廷答应开市,但北部边境蓟辽地区的滋扰直到1553年(嘉靖三十二年)方始消停。

1567年( 隆庆元年),俺答数犯边地,而土蛮亦同时入寇,进犯蓟州,蹂躏昌黎、抚宁、乐亭、卢龙,使人民的生命财产遭受严重损失,边境形势极为严峻。朝廷商议对策,工科给事中吴时来提议调两广总督谭纶、福建总兵戚继光、广西总兵俞大猷到北方“专督练边兵”。福建巡抚涂泽民则恳求:“戚继光才猷超迈,忠勇性成,功勋茂著,八闽爱戴,如出一口。……盖一日有闽即不可无此官,乞将戚某专心料理闽事”。兵部意见:“戚某与谭纶向在福建,文武相资,练兵御寇,立有成效,应取回京,共修戎政。”明穆宗朱载垕决定:“速召戚某同谭纶回京,训练兵马,以备缓急之用。 ”

俺答封贡(明皇宫蜡像)

俺答封贡(明皇宫蜡像)

1570年(明穆宗隆庆四年),俺答为救孙儿把汉那吉,与明朝开始和谈,次年达成协议,明朝封俺答为顺义王,开放十一处边境贸易口岸,史称俺答封贡。 北虏问题至此告一段落,封贡换来北疆过百年和平,直到满清崛起时,九边烽烟再现。

在大明王朝南边沿海的倭寇不断地走私、烧杀抢掠、扩大贸易,不断侵占明朝老百姓利益,并与中国流民、窝主勾结,由开始的小打小闹,发展到后来疯狂地烧杀抢劫;倭寇为了达到自己的目的,修建研制了舰船、武器,总结研究出特有的战术,日本政府由当初的暗中支持,到后来明目张胆地纵容支持倭寇的行径,最后企图以朝鲜为跳板,悍然发动了大规模侵略中国的战争,企图打开明朝东南门户;明朝政治腐败、戎政大坏,让倭寇有了可乘之机,他们在中国东南沿海地区大肆烧杀抢掠,给中国人留下了血的教训;在关键的时刻,正义战胜了邪恶,团结的爱国志士战胜了贪污腐败、卖国求荣者,为抗倭的胜利赢得了先机;倭寇虽然最终在戚继光等一批爱国将领的努力下被消灭,但倭寇对中国东南沿海长达200年之久的侵扰史已经在中国人的心目中留下了无法抹去的记忆,更留给了世代中国人民血的教训。

而由于明初的蒙古胡虏问题没有解决,使明朝陷于南北两面作战的窘境,蒙古虽没有足够的实力来威胁明朝的地位,但是零敲碎打,不断侵蚀骚扰长城防线,使明朝不得不长期投入巨大的国防和外交资源。明朝开通马市互惠蒙古人,其实也是养虎为患。随着满清的崛起,和蒙古人一拍即合,在战略上挤压明朝的空间,互通声势,曾经强大的明朝在这样的内忧外患中风雨飘摇,一直到灭亡。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。