-

佛塔 编辑

佛塔,又名浮屠(梵语“佛陀”的音译),藏语称“曲登”。 佛塔最初用来供奉舍利、经卷或法物。

佛教于公元一世纪始入中国,历汉化而形成汉传佛教,佛塔样式也由覆钵式塔汉化为亭阁式塔、楼阁式塔,又由楼阁式塔衍生出密檐式塔。传统中国佛塔按建材可分为木塔、石塔、砖塔。

中文名:佛塔

其它名称:佛图、浮屠、方坟、圆冢

著名佛塔:料敌塔、庆州白塔、兖州兴隆塔

性质:佛教建筑

佛塔传入我国时,曾被音译为“塔婆”、“佛图”、“浮图”、“浮屠”等,由于佛塔用于珍藏佛的舍利或供奉佛像、佛经,故也被意译为“方坟”、“圆冢”。直到隋唐时,才以“塔”作为统一的译名,沿用至当代。

按层级分:三十七重塔﹑十七重塔﹑十五重塔﹑十三重塔﹑九重塔﹑七重塔﹑五重塔﹑三重塔等。

崇兴寺双塔

崇兴寺双塔

辽上京南塔

辽上京南塔

云接寺塔

云接寺塔

万部华严经塔

万部华严经塔

双塔庵双塔

双塔庵双塔

涿州云居寺塔

涿州云居寺塔

朝阳南塔

朝阳南塔

凤凰山大宝塔

凤凰山大宝塔

广胜寺塔

广胜寺塔

利州古塔

利州古塔

青峰塔

青峰塔

双塔寺双塔

双塔寺双塔

东平房塔

东平房塔

八棱观塔

八棱观塔

朝阳北塔

朝阳北塔

西岗塔

西岗塔

荆轲塔

荆轲塔

辽上京北塔

辽上京北塔

黄花滩塔

黄花滩塔

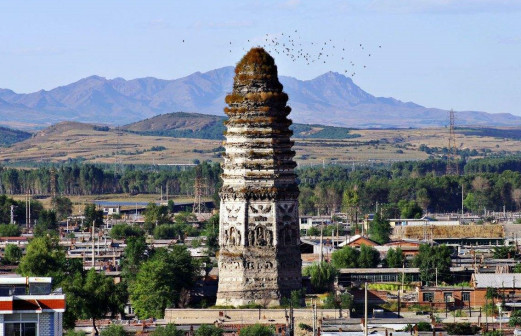

大明塔

大明塔

佛塔

佛塔

保俶塔

保俶塔

代县阿育王塔

代县阿育王塔

风穴寺塔

风穴寺塔

法王寺塔

法王寺塔

灵光塔

灵光塔

洛阳齐云塔

洛阳齐云塔

宁波天宁寺塔

宁波天宁寺塔

永泰寺塔

永泰寺塔

佛塔

佛塔

宏佛塔

宏佛塔

按形状分:方塔﹑圆塔﹑六角形塔﹑八角形塔等,另有大塔﹑多宝塔﹑瑜祗塔﹑宝箧印塔﹑五轮塔﹑卵塔﹑无缝塔﹑楼阁式塔﹑密檐塔﹑金刚宝座塔﹑墓塔﹑板塔婆﹑角塔婆。

按所纳藏之物分:舍利塔﹑发塔﹑爪塔﹑牙塔﹑衣塔﹑钵塔﹑真身塔﹑灰身塔﹑碎身塔﹑瓶塔﹑海会塔﹑三界万灵塔﹑一字一石塔﹑籾塔等。

按建筑材料分:砖塔﹑石塔﹑玉塔﹑沙塔﹑泥塔﹑土塔﹑粪塔﹑铁塔﹑铜塔﹑金塔﹑银塔﹑水晶塔﹑玻璃塔﹑琉璃塔﹑宝塔﹑香塔。

按性质意义分:祈福塔﹑报恩塔﹑法身塔﹑寿塔。

按塔排列位置之样态分:孤立塔﹑对立式塔﹑排立式塔﹑方立式塔﹑拱立式塔﹑分立式塔。

按样式分:覆钵式塔﹑龛塔﹑柱塔﹑雁塔﹑屋塔﹑无壁塔﹑喇嘛塔等。

起源发展

根据佛教文献记载,佛陀释迦牟尼涅槃后火化形成舍利,被当地八个国王收取,分别建塔加以供奉。

另外,还在释迦牟尼一生中有纪念意义的八个地点,如诞生处的兰毗尼花园、成道处的尼连禅河、首次说法处的鹿野苑、安居处的祗陀园,从忉利天下处的桑迦尸国曲女城,化度分别僧处的王舍城、将入涅盘处的毗耶离城,涅盘处的拘尸那城,建造了八大灵塔,依次称作聚莲塔、菩提塔、吉祥塔、神变塔、天降塔、和平塔、胜利塔、涅槃塔,这些塔都是有纪念意义的。

在青海塔尔寺建有善逝八宝塔,西藏布达拉宫建有如来八塔也都是为纪念释迦佛八大事迹而建造的。

印度在阿育王统治时期,佛教被列为国教,塔的建立达到了空前的高潮,在孔雀王朝所统领的小邦国内分建了八万四千座佛塔,这时期始造覆钵式的塔。

塔分两种,有舍利者称塔,无舍利者称支提(caitya),现存时间最早的塔始建于阿育王时期。

传入中国

佛教自公元一世纪传入中国,历经汉化而形成汉传佛教。佛塔由原本的覆钵式塔汉化为楼阁式塔、亭阁式塔,又由楼阁式塔衍生出密檐式塔。据《后汉书》记载,汉末三国时期,丹阳人笮融“大起浮屠,上累金盘,下为重楼,有堂阁周回,可容三千许人”,这些描述真实地记载了当时佛塔建筑的宏大与华丽。

中国佛塔的种类非常多,在材质方面有石塔,木塔,砖塔,玻璃塔等,塔的高度从数寸之小到数十丈都有,如吴越王所制之宝箧印塔高不过数寸,而魏献文帝时所造之永宁寺塔则号称百丈,为中国之第一高之塔。

一般来说,不论佛塔的形态、大小如何,它的基本造型是由塔基、塔身、塔刹组成的。塔基有四方形、圆形、多角形,塔身以阶梯层层向上垒筑,逐渐收拢。

在中国,若论塔的数量和它们形式的多样,风格的丰富,可以说在世界上也是绝无仅有的,各种极富有建筑装饰美感的塔,与山川、河流、村落共同构筑了中华民族独特的人文自然景观。

早期佛塔

早期的佛塔是一个半圆形的大土冢,完全是坟墓的形式。

现存比较完整的印度桑奇大塔,中央是复钵形塔体的方形平台和三层伞盖,塔的底部有基台和围栏,前面有阶梯上下。最外层还有绕塔围栏,围栏的四面各有一个牌坊状塔门。

印度桑奇大塔

印度桑奇大塔

在东南亚爪哇,约在八世纪后半期,出现了一座窣堵波,它是当时苏门答腊赛林多罗王朝统治时期建造的。这座婆罗浮屠,自下而上包括:

第一部分,作为塔基的极大的正方形石台,上有凸角堡。

第二部分是在这平台上的五层高坛,向上逐层缩小,在上下各坛的壁面上,装饰着小系列壁龛,其内有数目相同的佛像,婆罗浮屠整个建筑所有壁皇共四百之三十六座,佛像的数目亦与此数相等。

第三部分,在第五层高坛之上,有一个三级梯阶的环形平台,周边耸立着七十二座钟形的小舍利塔。

第四部分,在最顶层的中央,为此窣堵波本身的半球形圆顶。

这座巨大的建筑,表现了印度尼西亚民族的艺术天赋。

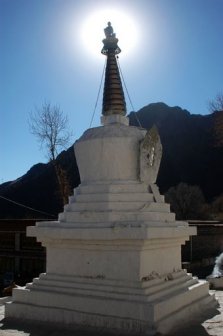

覆钵式塔

又称喇嘛塔,为藏传佛教所常用。这种塔的塔身是一个半圆形的覆体,这当然是源于印度佛塔的形式。覆体上是巨大的塔刹,覆体上建一个高大的须弥座。这种塔在元代开始流行,明清时期继续发展,这是和喇嘛教在当时盛行相联系的。元代设两层须弥座,明代袭之,但比例增高,清代多数只用一层须弥座。

元代比例肥短清代则较瘦高,正面增设“眼光门”,内置佛像。塔身与基座之间,元代多施莲瓣一层,其上为小线道数层,线道内或夹以莲珠。明代仍沿此制。清初则改为金刚三层,不用莲瓣。塔顶最下层为塔脖子。元明较粗壮,清代较细。其上为十三天,应是相轮的变体,一般为十三层。

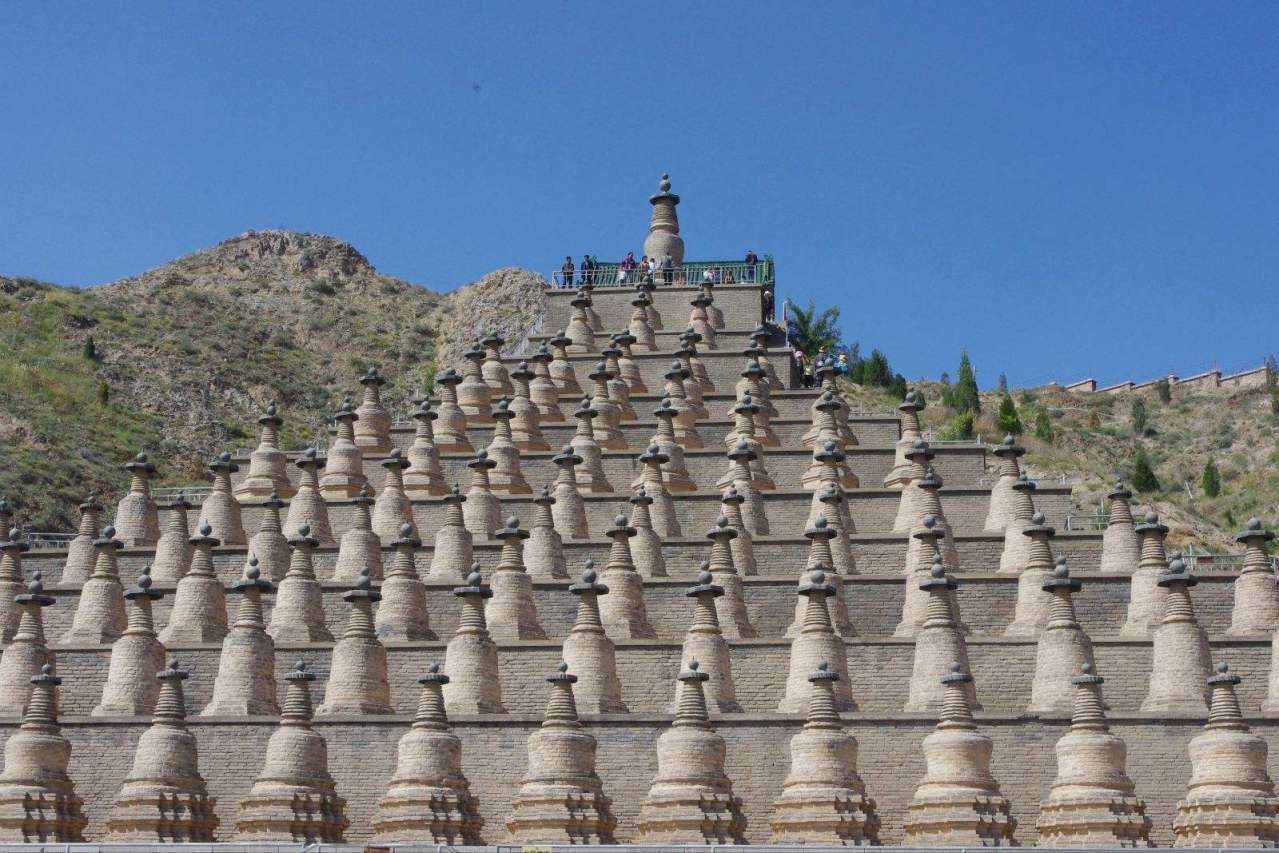

元、明比较肥短,清代则细若铎柄。角上为圆盘,元明铜盘垂流苏,清代更为两层天地盘。最上为宝珠和铜塔。清代多用日、月、火焰。这里就一百零八塔来看看这种塔的造型与特征:一百零八塔在宁夏青铜峡市青铜峡水库西岸向东的山坡上,此地原本遍布寺庙,因河水淹没仅有塔林,以塔数而名之曰一百零八塔。此塔按几何图形依山势排列成下宽上尖的等腰三角形,最高端是一座形制最大的塔,塔身如同复钵,塔顶是宝珠,底座是八角形束腰须弥座,塔林自上而按1.3.5……奇数排列成12层,每层塔前用砖砌护墙一道。塔体分为四种类型,一层塔身复钵式,二、三、四层为八角鼓腹锥顶状,五、六层呈葫芦状,七一十二层呈宝瓶状。这一百零八塔是中国古塔建筑中仅见的整体布局为三角形的大型塔群。这一古塔群建筑年代不详,据最新考古成就认为,是建于西夏时期。形制与北京妙应白塔相似。综合塔的结构,形制特征,承佛教喇嘛塔。

青铜峡一百零八塔

青铜峡一百零八塔

著名的有北京北海白塔、山西五台山塔院寺大白塔、宁夏青铜峡市一百零八塔等。

楼阁式塔

楼阁式塔的形式来源于中国传统建筑中的楼阁,这种塔在中国古塔中历史悠久,形体最高大,保存数量也最多。早期楼阁式塔应为木结构,因为易于毁于火灾,所以实物没有能够保存下来。最早的楼阁式塔见于南北朝的云冈和敦煌石窟的雕刻中。隋唐以后,多用砖石为建塔材料,出现了以砖石仿木结构的楼阁式塔。它们的特征是:每层之间的距离较大,塔的一层相当于楼阁的一层,各层面大小与高度,自下而上逐层缩小,整体轮廓为锥形。楼阁式塔的平面,唐代为方形,宋、辽、金时代为八角形,宋代还出现过六角形。明、清时代仍采用八角形和六角形。

阁楼式万部华严经塔

阁楼式万部华严经塔

塔的结构,唐代为单层塔壁,中空,内部呈筒状,设木楼梯、楼板。宋、辽、金各代均在塔的中心砌“砖柱”。柱与塔壁之间为登临的楼梯间或塔内走廓。底部设简单台基,宋以前多不用基座。塔身每层都砌出柱、额、门窗。唐代用方柱和八角柱。辽、宋多用圆柱,栏额之上用普柏枋。各层檐下都用砖或石制成斗拱,式样与当时的木结构相似。木结构楼阁各层有平座及栏杆,但砖石楼阁式塔,南北朝至唐代多不用平座,宋、辽、金始用平座。

早期著名的楼阁式塔如西安大雁塔、山西应县木塔、河南开封祐国寺铁塔、杭州六和塔、银川海宝塔、四川沪州报恩塔等等。

密檐式塔

密檐式塔的第一层较高,以上各层骤变低矮,高度面阔亦渐缩小,且愈上收缩愈急,各层檐紧密相接,故名。整体轮廓呈炮弹形。

密檐式嵩岳寺塔

密檐式嵩岳寺塔

现存最古的砖塔河南登封县的嵩岳寺塔即属于密檐式塔。此塔也是中国现存古塔实物中年代最早的,该塔修建于北魏永平二年(509年)。嵩岳寺塔是由木结构向砖石结构过渡的早期实例,非常值得重视。嵩岳寺塔的总高度约30米,底层直径10.6米。全塔除塔刹和基石之外,均以砖砌筑。塔的下部是低平的基台,台上建塔身,塔身平面呈十二边形,这在全国是仅见的例子。第一层塔身特别高大,用叠涩平座将之分为上下两段,在四个正面开了贯通上下段的塔门。下段的其余八面都是素面平砖,没有加以装饰。上段是整个塔装饰最集中的地方,分别装饰壶门、狮子、火珠垂莲。第一层塔身以上,叠涩出密檐十五层,每层塔檐之间距离甚短。塔刹用石雕刻而成。刹座是巨大的仰莲瓣组成的须弥座,须弥座上承托着梭形的七重相轮组成的刹身,刹顶是一个巨型的宝珠。篙岳塔的外形流畅、秀丽,艺术成就非常高,正是由于它的设计和施工的优秀,使得这座古塔保存至当代。其他像西安小雁塔、云南大理千寻塔也是密檐式塔中的精品。

金刚宝座塔

塔的下部是为一方形巨大高台,台上建五个正方形密檐小塔(代表密宗五方五佛)。这种塔在中国从明代以后陆续有修造,但是数量很少,全国现存十多处。著名的有北京真觉寺金刚宝座塔、北京碧云寺金刚宝座塔、内蒙古呼和浩特市慈灯寺金刚座舍利宝塔等。

真觉寺金刚宝座塔

真觉寺金刚宝座塔

其中内蒙古慈灯寺的金刚座舍利塔,俗称五塔寺。建于清雍正年间。塔由塔基、金刚座和顶部的五座玲珑宝塔组成。金刚座建在塔基上,座下部是须弥座;束腰部分是砖雕狮、象、法轮、金翅鸟和金刚座柞等图案花纹;上半部有119尊鎏金小佛;拱门上有用蒙古、藏、汉三种文字刻成的“金刚座舍利宝塔”汉白玉石匾额。门内为无梁殿,东南角有通向座上的阶梯。五塔建于座上,当中塔高8.7米,为七层,四角小塔略低各为五层。塔身第一层均塑一佛、二菩萨及菩提树、景云图象,第二层以上为千佛龛。建筑工艺技巧精细娴熟,宝塔显得玲珑秀丽。塔后照壁嵌有蒙古文天文图石刻。

我国的佛塔按建筑材料可分为木塔、砖石塔、金属塔、琉璃塔等,两汉南北朝时以木塔为主,唐宋时砖石塔得到了发展。

按类型可分为楼阁式塔、密檐塔、喇嘛塔、金刚宝座塔和墓塔等。

密檐式砖塔——朝阳北塔

密檐式砖塔——朝阳北塔

塔一般由地宫、基座、塔身、塔刹组成,塔的平面以方形、八角形为多,也有六角形、十二角形、圆形等形状。塔的层数一般为单数,如三、五、七、九、十一、十三层…所谓救人一命,胜造七级浮屠,七级浮屠指的就是七层塔。塔有实心、空心,单塔、双塔,登塔眺望是我国佛塔的功能之一。

我国劳动人民先后吸收了古印度和尼泊尔的佛教艺术,融合了中国传统建筑精华而创造出了独具特色的中国式“塔”。如始建于元代的北京“妙应寺白塔”就是一例,该塔高51米,为通体洁白砖石结构,是我国现存最早最大的佛塔,又称喇嘛塔。

北魏

嵩岳寺塔

嵩岳寺塔位于郑州登封市城西北5公里处中岳嵩山南麓峻极峰下嵩岳寺内。该塔历经1400多年风雨侵蚀,仍巍然屹立,是中国现存最早的砖塔,也是全国古塔中的孤例。嵩岳寺塔为砖筑密檐式塔,也是仅见的一座十二边形塔,其近于圆形的平面,分为上下两段的塔身,与印度“stupa”相当接近,是密檐塔的早期形态。

唐朝

大雁塔

大雁塔又名大慈恩寺塔,位于陕西省西安市南郊大慈恩寺内,原称慈恩寺西院浮屠(浮屠即塔的意思),是中国唐朝佛教建筑艺术杰作。大雁塔是楼阁式砖塔,塔通高64.5米,塔身为七层,塔体呈方形锥体,由仿木结构形成开间,由下而上按比例递减。塔内有木梯可盘登而上。每层的四面各有一个拱券门洞,可以凭栏远眺。整个建筑气魄宏大,造型简洁稳重,比例协调适度,格调庄严古朴,是保存比较完好的楼阁式塔。在塔内可俯视西安古城。大雁塔在1719年就发现塔身倾斜,到1996年达到最大程度,古塔向西北方向倾斜1010.5毫米,也就是一米多。

高邮镇国寺塔

高邮镇国寺塔亦称西塔,建于唐僖宗时期,2014年被列为世界遗产(是我国第46个世界遗产的京杭大运河重要组成部分),被人们誉为“南方的大雁塔”。为全国重点文物保护单位、国家3A级旅游景区。地处江苏省高邮市京杭大运河中间

镇国寺塔

镇国寺塔

镇国寺塔始原为江苏省文物保护单位,是一座方形七层楼阁式砖塔,塔高35.36米,顶端塔刹为一青铜铸葫芦,葫芦表面刻有“风调雨顺、国泰民安”八字。镇国寺塔虽历经几次修葺,但仍基本保留了唐骨明风的建筑特色。 1956年大运河拓宽时,为保塔运河改道,留下了河心岛上的古塔,使古塔成为大运河上一颗璀璨的明珠。如今岛上已重新恢复了镇国寺供游人观光。

九顶塔

九顶塔位于济南灵鹫山九塔寺内,建于唐代,高13.3米,基呈八角形,单层砖塔,为水磨对缝砌筑而成。檐叠涩向外挑出17层,又叠收进16层,基、身、檐均呈凹形曲线,异常柔和。塔的刹部结构处理奇异,在塔檐上端各隅角处,筑有方形3层小塔8座,高2.84米,中央筑有中心塔,高5.33米,形塔林式塔顶,故名九顶塔。塔身南面距地高3.1米处,辟一拱门,内为佛室,室内雕一佛工罗汉,并有残存壁画。

辽朝

辽阳白塔

该塔位于于辽阳中华大街北侧,塔高71米,八角十三层密檐式结构,是东北地区最高的砖塔。建于金代大定年间(1161-1189年),是金世宗完颜雍为其母贞懿皇后李氏所建的垂庆寺塔的俗称,至当代已有800多年的历史。基座塔身都以砖雕的佛教图案为饰。塔身八面都建有佛龛,龛内砖雕坐佛。塔顶有铁刹杆、宝珠、相轮等。因塔身、塔檐的砖瓦上涂抹白灰,俗称白塔。

天宁寺塔

该塔位于北京广安门外天宁寺内,天宁寺塔塔高57.8米, 为八角十三层檐密檐式实心砖塔。整体结构自下而上为:基座、平座、仰莲座、塔身、十三层塔檐、塔顶、宝珠、塔刹。基座呈八角形,分为上下两层。下层基座各面以短柱隔成6 个壶门形龛,内雕狮头。上层略内收,每面为5个壶门形龛,内浮雕坐佛,上下层转角处均浮雕金刚力士像。仰莲座共3 层,上承塔身,塔身四面设有半圆形券门,门两边雕有金刚力士、菩萨、云龙等,雕像造型生动、栩栩如生。十三层塔檐逐层收减,呈现出丰富有力的卷刹。

天宁寺塔

天宁寺塔

天津蓟县白塔

天津蓟县白塔在蓟县城西南隅,旧称渔阳郡塔,辽清宁四年建。塔平面八角形,通高30.6米。塔基下部砌花岗石条,上部筑仿木砖雕须弥座,其壶门内浮雕舞乐伎,刻工精细,栩栩如生。塔身南面设门,内置佛龛;东、西、北三面设砖雕假门;四个侧面凸雕碑形,上书佛教偈语。八个转角处作重层小塔。塔身上出三层砖檐,檐角系铜铎。檐上置塔座承覆钵形圆肚、十三天和铜刹。此塔下部为密檐塔型,上部砌作覆钵式,是中国辽塔造型奇特之一例。

佛宫寺释迦塔

中国现存最大的木塔是佛宫寺释迦塔,因为塔在山西应县,所以通称为应县木塔。此木塔建于辽代清宁二年(1056年),距当代已有九百多年了。木塔位于佛宫寺中轴线的中部,塔的后面是大殿,构成了以塔为中心的寺院布局。木塔总高度是67.31米,其中塔刹高达10米。塔的底层平面是八角形,直径30.27米,是古塔中直径最大的。塔建在一个外包砖石的夯土高台上,台子高4米多,分上、下两层,下层方形上层是八角形。在高台上建木结构塔身。塔的第一层南面开塔门,进门迎面有一尊高约10米的释迦像,顶部是精美的藻井。门洞两壁,门额和内槽壁上都绘制了壁画。

佛宫寺释迦塔

佛宫寺释迦塔

戒坛山常乐寺自来塔

在北京房山区西北20公里戒坛山前有三组石头城,常乐寺建在南城,寺院北部原有石塔一座,名曰“自来塔”。自来塔已于百年前被当地人拆除,但塔的位置尚十分明显。据明代成化十六年、成化十七年石碑考证,认为此塔十分重要,它是一座阿育王塔,建塔年代在辽或辽以前,塔为11层。笔者根据碑文记载和对石塔多年的研究,对石塔进行了复原,可以作为常乐寺重建的重要依据。

昌黎古塔寺塔

在河北省昌黎县城西北端,有一座古塔寺,寺院里有一座古塔寺塔,又称源影塔。百多年来不断的变迁,至当代古塔寺的房屋面目全非,只保留下来这一座塔。塔的四周近些年已经建设了民居房屋,十分密集,仅有一条小巷可以通至塔旁。昌黎县城大部分是老式平房,没有高楼遮挡,所以从全城都可望见古塔,非常壮观。这座塔是辽代建造的,据民国二十二年《续修昌黎县志》记载:这座塔在明代嘉靖、万历时期屡次进行重修;清代顺治、乾隆、嘉庆、道光、同治各个时期亦都进行重修,但是塔的式样尚未改观。

朝阳南塔

朝阳南塔位于辽宁省朝阳市,与朝阳北塔分别位于慕容街南北两端。朝阳南塔建于辽代,为方形空心十三级密檐式砖塔,高约45米,南向。由塔基、须弥座、塔身、塔檐和塔刹构成。塔基方形,素面,以砖迭砌而成。须弥座设束腰两周,线层束腰的每面各设壶门五个,内雕云龙等。束腰上部为砖碉仰莲,承托塔身。塔身南面正中设券门,其它三面设假门,门两侧砖雕卷云,门顶浮雕华盖。华盖两侧各嵌一石雕塔铭,上刻八大灵塔名称。塔身四角各有一砖雕圆形倚柱,顶部承托半拱,补间铺作七朵。半拱之上为砖砌塔檐,塔檐逐层内收。檐角挂风铎。现风铎和塔刹早已不存。

朝阳南塔

朝阳南塔

此外还有房山云居寺法舍利塔、良乡辽代法象寺佛塔、懿州城塔、成州城塔(红帽子塔)、顺州城塔(十家子塔)等辽代佛塔。

宋朝

虎丘塔

虎丘塔位于苏州城西北郊,距市中心5公里。相传春秋时吴王夫差就葬其父(阖闾)于此,葬后3日,便有白虎踞于其上,故名虎丘山,简称虎丘。虎丘塔始建于五代后周显德六年(959年),落成于北宋建隆二年(961年)。塔七级八面,内外两层枋柱半拱,砖身木檐,是10世纪长江流域砖塔的代表作。由于宋代到清末曾遭到多次火灾,故顶部的木檐均遭毁坏,现塔身高47.5米。虎丘塔是座斜塔,塔尖倾斜2.34米,塔身最大倾斜度为3度59分,虎丘斜塔也被称为“中国的比萨斜塔”。

杭州六和塔

杭州六和塔位于钱塘江畔月轮山上,是北宋时吴越王为镇钱塘潮而建。现存的六和塔塔身重建于南宋。取佛教“六和敬”之义,命名为六和塔。六和塔又名六合塔,取“天地四方”之意。现存六和塔,外观八面十三层,内分七级。高59.89米,占地888平方米。

开封铁色琉璃砖塔

开封铁色琉璃砖塔建于北宋皇佑元年,就是公元1049年。因当年建在开宝寺内,称开宝寺塔。又因其外表全以褐色琉璃砖镶嵌,远看近似铁色,加之本身坚固异常,犹如铁铸,故从元代起民间称之为“铁塔”。铁塔是因其卓绝的建筑艺术闻名遐迩的。铁塔现高55.88米,平面作八角形,十三层楼阁式,底层每面阔4米多,向上逐层递减,层层开设明窗,一层向北,二层向南,三层向西,四层向东,以此类推,其余皆为盲窗。明代嘉靖、万历年间,又在塔心柱正对明窗之处,镶嵌了琉璃佛砖,保护塔心柱免受风力侵蚀。 远看近观,铁塔仿佛是一座木塔,玲珑剔透。向南一门匾曰:“天下第一塔”,是宋代书法家米芾的墨迹。

玉泉寺铁塔

玉泉寺铁塔在湖北省当阳县城西15公里的覆船山东麓玉泉寺门前,全称“如来舍利宝塔”,又称当阳铁塔。始建于北宋嘉祐六年(公元1061年),由玉泉寺僧务本禅师领工铸建,它是我国最高(七丈十三层)、最重(十万六千六百斤)和保存最完整的铁塔。铁塔上铸有2279尊栩栩如生的佛像。地宫中有大批珍贵文物,除佛牙舍利和舍利子外,还发现了唐代鎏金菩萨、大石函、影青莲瓣高足供养瓷炉及宋代小石函、水晶珠、铁锁链等。

开元寺双石塔

开元寺双石塔位于福建省泉州市开元寺内寺南向,塔在大殿前分列东西,西塔名仁寿塔,南宋嘉熙元年(1237)建;东塔名镇国塔,南宋淳十年(1250)建。双塔相距约200米,对峙在大殿前,与大殿鼎足而立。双塔全部用石材建造,仿木构楼阁式,皆八角5层,形式几乎完全相同,仅高度和斗拱略有不同。西塔高44.06米,东塔高48.24米。

元朝

妙应寺白塔

该塔位于北京阜城门内大街路北的妙应寺内,因寺内有通体涂以白垩的塔,故俗称“白塔寺”。台基高9米,塔高50.9米,底座面积1422平方米,台基分三层,最下层呈方形,台前有一通道,前设台阶,可直登塔基,上、中二层是亚字形的须弥座。台基上砌基座,将塔身、基座连接在一起。莲座上又有5条环带,承托塔身。塔身俗称“宝瓶”,形似覆钵,上安7条铁箍,其上又有亚字形小型须弥座,再上就是13天相轮,顶端为一直径9.7米的华盖,华盖以厚木作底,上置铜板瓦并做成40条放射形的筒脊,华盖四周悬挂着36副铜质透雕的流苏和风铃,微风吹动,铃声悦耳。华盖中心处,还有一座高约5米的鎏金宝顶,以8条粗壮的铁链将宝顶固定在铜盘之上。

妙应寺白塔

妙应寺白塔

明清

净土寺塔

江苏省高邮市净土寺塔,又称东门宝塔。该塔建于明朝神宗万历三十四年(1606年)。1906年(清光绪年间),曾大修过一次。民国34年因战争被炮火损坏一角,次年修复。1963年高邮中学学生朱广荣等攀上塔顶,从宝刹中取出文物若干交文化馆。其中有明代万历年间的大方广佛华严经,金刚般若波罗密经等40余卷,现存南京博物院。塔内原有楼板和扶梯可以攀等,后渐毁坏。1957年江苏省人民政府公布此塔为江苏省文物保护单位。高47.46米,砖砌,呈八角形。一九五七年列为省级文物保护单位。

净土寺塔

净土寺塔

海宝塔

银川海宝塔又名赫宝塔、黑宝塔,相传为公元五世纪初夏国王赫连勃重修,今存之塔为乾隆四十三年(1778年)重建。塔身为砖砌楼阁式建筑,塔身为方形,九层十一级,高53.9米。塔室为方开,门向东,内有四道拱券道通向四面。空间以楼板铺隔,有木梯可盘旋而登至顶层。极目远眺,巍巍贺兰山,绵绵黄河水,塞上江南景色尽收眼底。1963年董必武登此塔,并为其赋诗曰:“银川郊外赫连塔,高势孤危欲出云。直以方形风格异,只缘本色火砖分。”

海宝塔

海宝塔

镇国塔

河南卫辉市镇国塔,又名灵庄塔,由明代卫辉府知府周思宸于万历十三年(1585年)修建,是豫北仅见的佛道合一的楼阁式塔。塔为七级六角形砖塔,高33米,形体成锥状,外部每层檐下施砖雕仿木结构的额杨、斗拱、四层迭涩砖层、俯莲砌出腰檐。第一层南北各辟一券门,供游人上下,门楣上各镶嵌石碣一方,南门书“灵庄塔”,北门书“护国保民”,均为篆书。其余四面各镶无字石碣一方。从第二层至第七层每面各辟一望窗。塔内由下而上设塔心室、穹窿顶,门均北向。其余设佛龛。绕塔心室砌螺旋式台阶,可登至塔顶,塔顶内部用青砖砌青“八卦图”。外部用孔雀兰琉璃瓦覆盖,施六脊,镇兽为麒麟,造型优美,栩栩如生。

珐琅塔

河北承德须弥福寿庙陈列着一座造型别致、工艺高超的紫檀木座珐琅塔,通高315厘米,重约1500公斤。塔分紫檀木雕花须弥座和珐琅塔两部。而珐琅塔自下而上又分为正方形重檐、八角形重檐、圆形三重檐三层阁各异的塔身及宝瓶,金刚杵塔刹,是由大小1400余部件组装而成。塔层为奇数,奇数为阳数,含吉祥之意。根据佛教理论,第一层正方形重檐阁象征“地”,第二层八角形重檐阁象征“世间”,第三层图形三重檐阁象征“三界”。

珐琅塔

珐琅塔

此塔图案采用汉族传统龙纹与藏传佛教常用“轮、螺、伞、盖、花、缸鱼、长吉祥”八宝纹等相配合的艺术形式,自然生动,此塔把上述几种中国传统的楼阁、密檐等形式及喇嘛塔的风格融为一体,表现了我国古代建筑艺术之精华。

真觉寺金刚宝座塔

真觉寺金刚宝座塔位于北京海淀区西直门外白石桥以东的长河北岸。因其形式是在一个高台上建有五座小型石塔,俗称五塔寺塔。整座塔分为塔座和五塔两部分。塔下部为长方形砖砌拱券结构塔座,即金刚宝座。南北长18.6米,东西宽15.73米,高7.7米,总高17米,分为6层,最下一层为须弥座,逐层由下而上往内收进0.5米。每层四壁挑短檐,共挑出五层,短檐下四周均雕有密集排列的佛龛,每个佛龛内刻有坐佛一尊。塔座的南北正中辟券门,正门上有“敕建金刚宝座塔”的匾额。塔的内部用砖砌筑而成,外表以汉白玉石铺设。塔座内部为回廊式塔室,内有四十四级石阶,盘旋而上通往顶部平台。宝座顶上平台,建有分别为四小一大共五座的石塔。用青石砌成方形密檐式小塔,均由上千块凿刻好的石块拼装筑成。中央大塔十三层,高约八米,四角小塔各十一层,高约七米许,五塔所象征的佛称”五方佛”,五塔下面均有须弥座,檐下四周刻有佛龛及佛像。

慈灯寺金刚宝座塔

慈灯寺金刚宝座塔位于呼和浩特市旧城东南部慈灯寺内,原名“金刚座舍利宝塔”,因塔座上有五座方形舍利塔,故名为五塔寺。五塔仿印度的佛陀伽耶精舍(释迦牟尼得道处迦耶山寺所建的纪念塔)形式的佛塔建造。金刚座舍利宝塔,建于清朝雍正五年(1727年),由塔基、金刚座、塔顶三部分组成,为砖石结构,通高16.5米,塔顶是由五座舍利玲珑小塔构成。金刚座舍利宝塔的基座高约1米;金刚座为束腰须弥座,其束腰部雕刻有狮、象、法轮、金翅鸟和金刚杵等图案,束腰的上面为七层短挑檐,第一层的檐下为三种文字(蒙、藏、梵)雕刻的金刚经全文,从第二层到第七层的檐下为各种姿态的镏金佛像,共计1119尊;五座舍利小塔位于亭子的北边,最中间的舍利小塔为七层出檐,四隅的舍利小塔为五层出檐,五座塔身上均镶嵌有佛像、菩提树、景云等砖雕。在金刚座舍利宝塔背面(即北面)的山墙上嵌有三幅雕刻,以“蒙古天文图石刻”最为珍贵。天文图直径144.5厘米,天球圆面以北天极为圆心,画出二十八宿赤经位置的经线,还有五个同心圆,由里向外为天北极圈、夏至圈、天赤道圈、冬至圈、天南极圈。

现代

法门寺合十舍利塔

历时3年建成的法门寺合十舍利塔高148米,造型如同合十的双手,中间镂空部分是一座传统形式的唐塔,是

法门寺合十舍利塔

法门寺合十舍利塔

世界最高的佛塔。塔前铺设了一条长达1230米、宽108米的佛光大道,一些源于佛教经典题材的景观小品及金色菩萨像点缀在大道两侧。大道两头分别是可容十万人的朝圣广场与山门广场。

我国有五大塔林,鬼斧神工,各具特色。

少林寺塔林

在河南登封嵩山西麓五乳峰下。塔林共有唐、宋、元、明、清各朝代的砖石塔2209座,为我国现存最大的塔林,塔高度均在15米左右,绝大多数有雕刻和题记,其造型有四角、六角、锥体、瓶体、抛物线形等,风格各异。

灵岩寺塔林

坐落于山东省济南市长清区方山向阳坡上,计有墓塔167座,另有墓碑300多幢,碑文题记极多,达10万余字,为国内罕见。该塔林造型优美,形制多样,其中以唐代慧崇和尚塔为最早建筑,是研究我国佛教历史的珍贵资料。

灵岩寺塔林

五台山塔林

位于山西五台县佛光寺东山腰和西北塔坪里。唐代始建,现存古塔7座,其中4座为唐代墓塔,形制特别,古老质朴,有原形覆钵体塔身、八角形和六角形塔身,宏伟壮观,为我国塔林中首屈一指的塔林

青铜峡塔林

位于宁夏青铜峡县峡口黄河西岩一个陡峭的山坡上,背山临水,共108座塔。该塔林建筑奇异,是我国仅见的大型白塔林。

飞龙山白塔林

在云南景洪县大勐龙乡曼飞龙村后的山上,为小乘佛教建筑。该塔林始建于傣历565年(公元1204年),塔林由大小9座白塔组成,巍峨参差,耸入云天,为当地一大胜迹。这9座塔均建在高4米的圆形基座上,中为主塔,高达21米,雄伟挺拔。其余8座小塔分列八角,高10米,形似莲花,宛似群星拱月,壮丽奇特。

藏族地区是当今世界上拥有佛塔最多的一大佛教圣地。长期以来,由于藏族佛教徒以造塔作为一种修德积福的途径,无论僧俗都热衷于建造佛塔。因为“一座窣堵波、一尊雕像、一部经书、高声诵经,所有这一切都会自动地产生大量功德”(图齐《西藏和蒙古的宗教》)。这样,在藏区这块广裹的土地上立起了无数座佛塔。这类佛塔无论形式、内在含义、功能利益等方面都带有自己的地方特色。 至于佛塔何时传入西藏本土,据《西藏王臣记》和《青史》记载,最早的佛塔是在吐蕃王朝第二十七代赞普拉托托日年赞时(约公元四世纪)作为佛教礼品是由印度佛教徒带到西藏的。

哲蚌寺佛塔

哲蚌寺佛塔

松赞干布时期(公元七世纪中叶),印度佛教正式传入西藏,松赞干布迎请印度、尼泊尔、克什米尔、汉地等大量高僧,翻译佛经,兴建佛寺。根据《汉藏史集》,当时西藏共创建佛寺一百零八座,但具体记载的只有十八座。由于佛教建筑物在西藏的大量出现,随之佛塔也在西藏诞生了。据载西藏第一座自建的一座五顶的佛塔在昌珠寺内。赤松德赞时期(公元八世纪中叶),佛教在西藏得到很大发展,建桑耶寺,组七觉士,并在静命寂护大师主持下雕造松嘎尔五塔。这五座石塔形制大同小异,都由塔座、塔瓶和塔顶三部分组成。塔座有两种形制,一是多边形,二是正方形。以西端最大的一座塔为例,塔高5.5米,塔座为多边形,其底座最长边为4.1米,塔瓶为复钵形,最大直径为2.5米,高1.65米;塔顶由相轮月亮、太阳组成,高2.95米。此塔形制古朴,雄伟壮观。据《桑耶寺简志》载,桑耶寺还有四座白、红、黑、绿四种不同颜色的塔。其中白塔以狮装饰,遂建成声闻之风格;红塔,因塔身土红色,故名,系长寿菩萨之风格,其以莲花装饰;黑塔以如来佛之遗骨为饰物,其形制系独觉佛风格;绿塔,绿色琉璃砖砌成,釉色苍郁而富光泽,故名,以十六门为饰物,系法轮如来风格。而当时建造这四座佛塔的目的,根据《桑耶寺简志》得知,佛塔作为一种象征宝物,供信徒顶礼膜拜;同时又具有威慑力量能够压制一切邪恶或异己力量的神圣之物,供藏族信徒们祈祷求助。公元八世纪左右在西藏出现的佛塔都基本上属于无舍利的支提类佛塔,并保持了印度佛塔的基本规格和形制。我们在上文中已提到中国汉地的覆钵式塔,而在中国藏地高原建造的塔形几乎全是覆钵式喇嘛塔。这种在雪域高原发展或演变成具有地方风格的藏式佛塔,也经过了漫长的时间才逐渐完善与成熟。

雪域藏地佛塔有多种类型,如前文提到的为纪念释迦如来从诞生到涅盘的八大成就的塔,其腹身等处在细节上都大不相同。正如鹿野苑初转法轮的吉祥门佛塔的塔腹要向外凸出;天降塔塔腹又圆又凸,上有天梯;舍卫城神变塔的阶层为四方形,塔腹为圆凸状;涅盘塔没有塔阶,是圆形佛塔;而在广严城加持年寿而建的尊胜佛塔上有塔伞和三个圆形的塔阶等等。另外还有一种藏族葬俗中最为尊荣的塔葬。即大活佛的肉身塔——灵塔。历代达赖、班禅,藏传佛教根本活佛、被称为“呼图克图”的黄教大师,都用灵塔保存遗体。对遗体进行防腐、干燥处理、装金修饰三步骤来完成活佛肉身的最后定型,然后给遗体穿戴华贵神袍,神帽,打扮成一尊神佛,身上撒满藏红花和香料,然后用各色哈达包裹,装进佛殿里的塔式陵,长期保存,接受信徒香客的膜拜。 在西藏拉萨市中心的布达拉宫红宫内供奉着历世达赖的灵塔,其中五世达赖罗桑嘉措的灵塔是建造最早、规模最大、装饰最华丽的一座。而矗立在西藏日喀则扎什伦布寺内东陵札什南捷的一座灵塔,则是第五——九世班禅大师的合葬灵塔,这种现象在藏传佛教史上头一次出现。两处灵塔的塔身遍镶珠宝,雕饰华丽,造型端庄。

距离拉萨45公里的甘丹寺,曾经完好地保存着著名宗教领袖宗喀巴大师和几十位甘丹寺法台的肉身。宗喀巴大师1419年圆寂,他的施主和弟子,捐赠白银700多两,在该寺阳巴坚佛殿楼上,建立一座银塔,供奉大师的遗体。十三世达赖把银塔改为金塔,并镶嵌一颗金刚钻石。在青海黄教中心塔尔寺大金瓦寺内有一高塔,也是为纪念宗喀巴大师而建造的。是塔尔寺最高的一座佛塔。据说塔正中是宗喀巴母亲埋胞衣的地方,即是大师出生之地。在塔内有棵菩提树,菩提树上生有十万个有狮子吼佛像的叶片。起初是宗喀巴的母亲按其儿子嘱托用周围石头垒起的塔,后三世达赖赴京经过此地,在藏族僧俗群众的支持下,建起了这座高达十一米的宝塔。此塔是复钵式塔,其形制和特征与北京妙应白塔极其相似。塔身周围都镶嵌宝石、翡翠、珊瑚、玛瑙、绿松石等,顶有一鸟,鸟嘴中据说有一棵释迦佛牙舍利。佛龛内供奉着宗喀巴大师的雕像。

佛塔和藏地灵塔具有很深奥的象征意义。“仙都嘎尔巴说:‘佛塔上的莲花象征六随念;塔基象征十善之地;塔阶象征四随念;塔藏象征法力;塔瓶象征菩提心;塔路(即花蔓)象征圣者及菩提三十七道品;不染世俗的莲花上的法轮象征十力和三近住;观音咒藏象征大慈大悲和十六大空合二为一;塔伞和遮雨檐象征智悲双运;滴雨檐象征事业兴盛;太阳和月亮象征二先知’”(《藏传佛画度量经》)。《弥漫雪域的藏传佛教》载,遍布信奉佛教国度的佛塔,也是陵寝即灵塔,并有着特殊的佛教含意。佛塔最下层的方形基底,表示坚固的地基;其上为水球,再上为火锥;再上为气托;最上为波动的精神或待脱离物质世界的灵气;而以上元素又都由‘趣悟阶路’而登达。这基本上是把佛教的“四界”的思想——土、火、水、空集于灵塔一身,使这四种属性通过灵塔表现为有形物质,可通过视觉观察到的实体。高僧、活佛的遗体保存于这样的灵塔之中,不仅体现了肉体复归“四界”的佛教思想,还象征着出生——生活——死亡——精神——出生……的“生命之轮”,实现永无穷尽的轮回。

藏式佛塔除了它的使用性,可以盛放圣贤的舍利,还可以放置活佛骨灰或遗体以及经书圣物等外,它的更深层意义和象征性,是供广大信教群众朝觐的。因此,我们看到藏地藏式佛塔,既是藏族信徒的一种崇拜对象,又是别具风格的藏传佛教建筑雕刻艺术,反映了藏区古老民族的优秀文化和高超的技艺,更是各个民族文化交流的历史见证。

我国佛塔众多,而咏塔的诗文更多。如“古塔云中影,佛寺夜半钟”、“赞宇弘开壮帝都,碧天空起玉浮图”、“谁建浮图礼大千,灵光遥与白云连”、“望尽人间多少事,身在大干几沧桑”、“点燃八百灯火,指引千帆夜海航”…等。这些千姿百态的古佛塔和诗文构成了我国珍贵的古代文化艺术遗产。

中国馆内最显著的位置摆放着一座巨大的佛塔,2米高,青铜鎏金,通体各层镶嵌着绿宝石。塔的左右摆放着一对象牙和一对青铜雕龙,与故宫、避暑山庄等处皇帝宝座前放置的青铜龙形制一样,说明这对青铜龙应是圆明园正大光明殿皇帝宝座前的摆放之物。一对金罐和一只金曼扎(藏传佛教的寺庙摆设品),金罐通体如意花纹闪闪发光,金曼扎镶有珍珠、绿松石和红宝石,说明当时圆明园内的摆设有多么奢华。玻璃桌柜里摆放着一串大念珠,这串珠子共有154颗,跟一般108颗珠子的朝珠不一样,这是孟托邦将一串皇帝的朝珠和两串皇后的挂珠串在一起献给欧也妮王后的,没想到欧也妮王后并不满意,因为她早已听说远征中国的军官们个个满载而归。她埋怨孟托邦只带给她这样的礼物,于是孟托邦另外又送她三车宝物,前后总共送了她七车,包括从圆明园抢来的各种青铜器、玉器、瓷器、漆器、金银制品、景泰蓝……

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。