-

玉垒花灯戏 编辑

玉垒花灯戏是甘肃省的传统戏曲剧种之一。甘肃省非物质文化遗产。因最初在正月十五日演出,台前台后挂满花灯而得名。又因它最早出现在陇南市文县玉垒乡一带,又称为“玉垒花灯”。是来源于四川小秧歌剧,唱腔高亢、委婉、明朗,既有陇南民歌的特点,又有很重的川味。它的唱法也比较独特,不象秦腔那样的板腔,而是以角色腔加各种感情腔,再加上表现特定戏剧动作的民歌小调共同组成了该戏的唱腔形式。

中文名:玉垒花灯戏

分类:戏曲

地区:甘肃省

玉垒花灯戏,最早约出现在17世纪末(明末清初年间)。文县和四川接壤,这里的先民有许多是从四川迁居过来的,最早的花灯戏就是从四川带来的一种小秧歌剧,剧情比较简单,人物不多,唱腔也较单一。在长期的流传过程中,经过历代民间艺人的不断丰富完善,在表演程式上借鉴了秦腔,经过历代民间艺人的不断丰富完善,在表演程式上借鉴了秦腔、川剧的特点,音乐唱腔上吸取了陇南民歌、小曲音乐等特点,使花灯戏从最初的秧歌剧中脱胎而出,生、旦净、丑角色齐全,成为一种较大型的戏曲剧种。

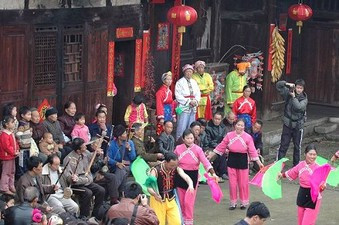

图2 玉垒花灯戏街头表演

图2 玉垒花灯戏街头表演

其演出形式大体为两种:一是有人物故事的“丑、旦剧唱”,被称为地花鼓、竹马灯、打对子和对子花灯等;二是“联臂踏歌”的集体歌舞,习惯称为“摆灯”和“跳灯”。这些地花鼓、花灯等民歌舞形式,经过长期的演变,有的吸收戏曲的程式规律,逐渐发展成花鼓戏;有的则较多地保持着花灯的歌舞特点,搬演戏曲故事,被称为“灯戏”和“花灯戏”。由于各地自然地理环境的差异和历史、政治、经济、文化发展的不平衡,也由于流布地域的方言、音乐素材和风格以及受邻近姊妹艺术影响的不同,各种花灯戏在剧目题材、声腔结构、表演特点上,都各有特色,发展的历史过程也不尽相同。

图3 玉垒花灯戏

图3 玉垒花灯戏

花灯戏剧目取材广泛,较多源于民间日常生活和爱情题材,也有不少神话传说和历史故事题材。剧情曲折生动、风格质朴、简洁风趣,具有较强的大众性。

玉垒花灯戏,是由当地的一种社火小戏演变成为地方戏曲的,因为花灯戏在春节正月十五开始演出,台前台后挂满各种彩灯,彩灯歌舞交相辉映,“花灯戏”由此得名。

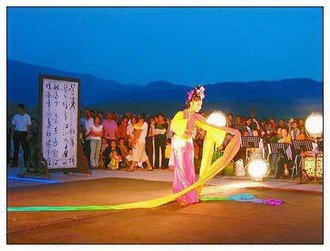

图4 玉垒花灯戏演出

图4 玉垒花灯戏演出

2008年,在资金严重短缺的情况下,投资2万元挖掘和整理了玉垒花灯戏,制作了规范的文本、影像资料,初步完成了玉垒花灯戏报国家级非物质文化遗产的前期工作。

遗产级别:第一批甘肃省非物质文化遗产

批准单位:甘肃省人民政府

批准文号:甘政发78号

批准日期:2006-9-30

批准序号:36

项目编号:Ⅳ-8

项目名称:玉垒花灯戏

申报单位:甘肃省陇南市文县。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。