-

秧歌戏(朔州秧歌戏) 编辑

秧歌戏(朔州秧歌戏),山西省朔州市传统戏剧,国家级非物质文化遗产之一。

朔州秧歌戏是融武术、舞蹈、戏曲于一体的综合性民间艺术形式,流行于朔州市及周边内蒙古南部的集宁、呼市、包头及河套一带,另河北张家口及陕西靠近山西的市县也有存在。早期为广场、街头的秧歌舞队表演的朔州秧歌历史悠久,在宋代加入了武术成分,清代后期又加入故事内容,现代以舞蹈和戏曲两种艺术形式活动于民间。 朔州秧歌长期在朔州流行,并演变为不同的艺术形式,为研究中国民间艺术的发展、流传以及演变提供了鲜活的材料。

2006年5月20日,山西省朔州市申报的秧歌戏(朔州秧歌戏)经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录 ,项目编号:Ⅳ-70。

中文名:秧歌戏(朔州秧歌戏)

非遗级别:国家级

申报地区:山西省朔州市

遗产类别:传统戏剧

遗产编号:Ⅳ-70

批准时间:2006年5月20日

起源

朔州秧歌形成于明末清初,发展于清末民初,兴盛于解放初期。

朔州秧歌

朔州秧歌

明末清初

朔州秧歌

朔州秧歌

清朝时期

清代同治、光绪年间(1862年—1908年),地方剧种的发展,尤其是以北路梆子的兴盛,对朔州秧歌有着重大影响。朔州秧歌突破了“玩艺儿”“耍耍戏”“三小”的局限,规模逐步扩大、延伸,不仅能够演出情节和人物都比较简单的生活小戏,而且还能演出情节复杂、角色较多的大戏,逐渐向大秧歌阶段过度,如《乌玉带》《李达闹店》《老少换妻》等。

民国初期

民国初期,众多的朔州秧歌班社常年演出,拥有了一批较受欢迎的、在艺术上有较高造诣的演员。朔州秧歌成为朔州地区演出的主要剧种之一。20世纪30-40年代,朔州秧歌剧种遭受到破坏。农村不能正常演戏,艺人们流离失所,许多班社纷纷解散,剩下的几个班社在朔州北部和南部深山中演出。演出时断时续,但秧歌艺术并没有在这种恶劣的环境下销声匿迹。

解放后

朔州秧歌

朔州秧歌

表演特征

以舞蹈为主的秧歌称为“踢鼓子秧歌”,主要是在节庆和贺生日、祝寿、拜女婿、应邀还愿等民俗事象中表演。全部演出人员为108人,但也有30或50的。男角称“踢鼓子”,女角称“拉花”,男女成对表演。演员多扮成《水浒》《西游记》中的人物,表演粗犷奔放。表演过程有入户拜年、广场表演、进院祝拜、坐灯官、压街镇邪、烧香祭风、灯场游园、旋旺火、接下程等一系列程式。表演分子、小场子和过街场,各有自己的表演形式。

以演戏为主的秧歌称为“大秧歌”。大秧歌唱腔集中了当地流行的民歌小调,借鉴了其他戏曲的唱腔结构和曲调,形成了独特的板腔与曲牌的“综合体”。剧目以道教故事和民间故事为主。

声腔特点

联曲体包括“训调和红板”。其腔较复杂,既能独立演唱,自起自落,又能多曲连接反复演唱。训调和红板中有的悲哀凄凉,有的欢快幽默,有的慷慨激昂奔放。表现力较丰富,旋律比较平稳,没有长的拖腔,感情浓厚,悦耳动听。

朔州秧歌

朔州秧歌

联曲体灵活多样,板腔体善于抒情叙事,二者各有特点。由于剧情需要,在改革中基于原调又创造了“慢二性、紧红板、黄牛调、滑幽调”等。

唱腔分类

唱腔可分成民间小曲、训调、红板、纽子、二杠子、三性以及介板、滚白、倒起板。

民间小曲:这类唱腔音乐、节奏、速度都不同,多数是早期剧目一剧一曲的专用曲。如《拉老汉》《打酸枣》等。

训调:这类曲调唱腔结构比较复杂,女用A调演唱,男用E调演唱,上下句式结构,如:“平训、苦训、四平调”等有两个或四个乐句,在下句的后半句就参与了打击乐。也有些训调虽然也是上下句式结构,但上下句间不用过门,直通下去,在乐句中随腔伴以小击乐,如“连头训、高字训、连头赶山训”等。

红板:这类唱腔结构分紧、慢、苦、平上下句式结构,还没上舞台前土滩秧歌时就广泛运用,但没有弦乐伴奏,光有击乐伴奏过门。它可以和训调混合兼用,也可以直接过度到板腔。

纽子:又叫头性、流水,它是板腔体。长腔较多,节奏严谨,以抒发剧中人的内在情感为主,唱起来比较正规、排场,是体现演员唱功的重要唱腔。也适合于长篇唱词,不适合于四句以内的唱段。

二杠子:又叫二性。这类唱腔结构分紧、平、慢、改良上下句式,适合于叙事、行路对话、自表、教诲等,字数常为多的词句,可延长旋律结构特征,短篇唱词也可以,一板唱腔中可以插些二性范围内的变腔,如:三圆版、数腔、溜板等。

三性:这类唱腔分急鸿崖、梅花锤,梅花十字等。它们情绪激昂、果断,较适合于叙事、对话、辩论、甚至吵闹等等,也多于放慢速度,紧奏慢唱,来体现演员唇舌灵活,道字清楚,嘴巧与否的主要唱腔。

介板、滚白、倒起板:这类唱腔结构有着很大的伸缩性和灵活性,用来表现悲哀、痛苦、愤怒、急切、悔改等情绪,不受节奏的限制,是一种散板、带有说唱性的剧种。

戏剧伴奏

戏剧伴奏分为文场和武场。文场是由管弦乐器组成,高音有高胡、笛子,中音有二胡、中胡、小三弦等,低音有低胡、大提琴等,高、中、低构成了音域广泛、音色丰富的特点。武场由木革金质的八大件打击乐器组成,即马锣、水钗、板鼓、小钗、小锣、梆子、挎板和打鼓,八大件打击乐器齐奏或间奏铿锵有力。

朔州秧歌

朔州秧歌

表现为爱情生活的有《观灯》《嫖夜》《王小赶脚》《梁山伯下山》等。

表现为家庭生活的有《拉老汉》《打刀》《顶灯》《杀狗》《教子》《赶子》《三贤》《豆腐换妻》《花亭》《搬窑》《冯魁卖妻》等。

表现为将相宫庭生活的有《过江》《赶斋》《搬母》《龙蛇阵》等。

表现为忠奸斗争的有《杀山》《杀楼》《刘唐下书》《三复生》《烈女传》《乌玉带》等。

具有迷信色彩的有《大上吊》《大劈棺》《骂经殿》《刘全进瓜》等等。

传承价值

艺术价值

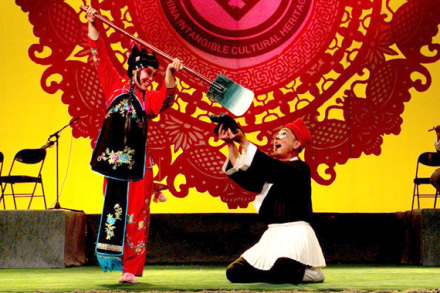

朔州大秧歌《泥窑》表演

朔州大秧歌《泥窑》表演

历史价值

朔州秧歌从产生发展到现代,揭示出各个历史时期朔州秧歌的存在形态和曲式特点及其演变过程,以及在此演变过程中的主要代表人物和有着影响的事件,从而使人们更好的了解朔州秧歌如何走向民族化、民间化。

传承状况

由于现代多元文化的冲击和受表演的时限性影响,朔州秧歌与其他民间传统艺术形式一样,渐渐走向濒危境地,抢救保护工作迫在眉睫。

传承人物

张元业,男,汉族,1932年生,山西朔城人,国家二级演员,2008年2月被评定为第二批国家级非物质文化遗产项目秧歌戏(朔州秧歌戏)代表性传承人,山西省朔州市申报,为第四代朔城秧歌传承人。

张福,男,1951年生,2009年5月被评定为第三批国家级非物质文化遗产项目秧歌戏(朔州秧歌戏)代表性传承人,山西省朔州市申报。

保护措施

2019年11月,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,朔州市朔城区大秧歌传承研究中心(朔州市朔城区大秧歌剧团)获得“秧歌戏(朔州秧歌戏)”项目保护单位资格。

2023年10月31日,《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,秧歌戏(朔州秧歌戏)项目保护单位朔州市朔城区大秧歌传承研究中心(朔州市朔城区大秧歌剧团)评估合格。

社会活动

2019年2月19日(农历正月十五),朔州秧歌戏(踢鼓秧歌)等传统社火节目在平鲁区2019年元宵节民间社火集中展演上登场表演。

2019年,朔州大秧歌《泥窑》等剧目在朔州市第四届山西文化产业博览交易会进行表演。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 秧歌戏(繁峙秧歌戏)

上一篇 锣鼓杂戏