-

犹太人 编辑

犹太人(希伯来语:יְהוּדִים Yhudim;英语:Jews),是一个广泛分布于各国的民族。他们起源于古代中东的希伯来人,其传统宗教为犹太教,主要语言为希伯来语。由于犹太民族与宗教、社区的高关联度,故也被部分学者认为是一个宗教民族。犹太人远祖是古代闪族支脉,在公元前1000年左右建立了古以色列联合王国。此后数百年遭遇亚述、巴比伦、波斯、古希腊和罗马帝国征服,在公元70年被罗马人赶出巴勒斯坦地区,开始长达近2000年的民族流散期。在此期间,犹太人在世界各地建立犹太社区,虽被分化为阿什肯纳兹人、塞法迪人等内部族群,但仍以宗教、文化等方面的统一性保持民族凝聚力。第二次世界大战期间,犹太人受到以纳粹德国为代表的大规模迫害,将近600万犹太人死于种族清洗活动,自近现代兴起的犹太复国主义由此愈演愈烈。1948年,以色列国根据“贝尔福宣言”决议成立,使犹太人正式结束了大流散时期,不过在美国、法国、加拿大等西方国家仍有犹太人居住。犹太人在近现代的商业、经济理论、世界科学、宗教等方面产生了重大影响和贡献,为西方文化发展发挥了重要作用。2022年,根据犹太机构发布的数据统计,全球犹太人口达1570万人。居住在以色列的犹太人口达到720万人,约占全国人口73%,为第一大犹太人口国家;美国是继以色列之后第二大犹太人口国家,约有630万犹太人。

中文名:犹太人

外文名:יְהוּדִים(希伯来语)Jews(英语)Yhudim(希伯来语拼写)

别名:术忽、珠赫、主容、主鹘

人口数量:约 1570 万(若根据以色列《回归法》规定,含有犹太血统的即视为犹太人,则可能约为2550万人)

分布地区:以色列、美国、法国等

信仰:犹太教

官方语言:希伯来语

变种语言:意第绪语,拉迪诺语、犹太-阿拉伯语、犹太-贝尔伯语、犹太-希腊语

“Yehudi”是自大流散时期后犹太人在定义自我身份时常用的称谓,根据希伯来语意思指居住在犹大部落的人。犹大最初是以色列12支派之一,后来犹大支派首领大卫继承王位,犹大支派开始日渐壮大。公元前935年,古以色列统一王国分裂后,“Yehudi”开始代指主要由南犹大支派占统治地位的南犹大王国。后北以色列国灭国,组成王国的10个支派佚失,南犹大国在灭国后仍保持自己的民族特征,故后来的犹太人以此自称,意指他们是来自犹大王国的人 。

中国的“犹太”一词大约在清朝道光年间开始使用,至于为什么称“犹太”而非“犹大”,可能是为区别《圣经》中的译名,即通称为“犹太人”以及多作为人名的“犹大”。此外,在中国历史的不同时期,犹太人亦曾出现过不同称谓。开封犹太人自称为“一赐乐业”、“古教”,汉人等民族因其风俗而称为“青回回”、“蓝帽回回”、“七姓回子”等,在元代文献也有“术忽”、“珠赫”、“主容”、“主鹘”等自英文音译而来的称谓,明末清初的天主教耶稣会会士称为“如微亚”、“如得亚”、“德亚”等 。

先古建国时期

民族发源

根据犹太教经典《塔纳赫》记载,犹太人先祖亚伯拉罕为闪米特人支脉,源于约4000年前的美索不达米亚平原,后来他带领族群前往巴勒斯坦,在此期间得名“希伯来人”(意为“渡来之人”)与“以色列人”(意为“与神角力的人”),此后为躲避自然灾害迁徙至埃及尼罗河三角洲东部 。大约公元前13世纪末,希伯来人开始从埃及迁居巴勒斯坦地区,族群分为12支派前往各地定居。此后120年,12支派的领袖“士师”负责行使审判官、宗教先知等职责,并且与周边的非利士人、米甸人等种族产生了经年累月的战争 。

在考古学方面,公元前1200年的麦伦普塔赫石碑可能是最早记录以色列人存在的记录。根据考古学家的解读,当时的以色列人被埃及法老阿蒙霍特普三世击败,并且仍处于半游牧半农耕的发展阶段。部分考古学家则认为,以色列人起源于巴勒斯坦,并没有前往过埃及等看法 。

建国与分裂

约公元前1028年,以色列人在扫罗的带领下建立君主制国家以色列联合王国。第二任国王大卫定都耶布斯城,将城名改为大卫城(即耶路撒冷),第三任国王所罗门在耶路撒冷建造第一圣殿,两人统治期间为以色列联合王国的黄金时代 。

约公元前930年,以色列联合王国分裂为南北两国,北方为耶罗波安一世建立的以色列王国,统辖除犹大支派和便雅悯支派以外的北方10支派,直到暗利王时期才正式定都撒玛利亚;南方由犹大支派的大卫家族继承人罗波安为主建立犹大王国,首都仍为耶路撒冷。北以色列王国地处优越且人口众多,但国家内部极不稳定,在200多年中前后分属九个不同系统的19个君王统治;南犹大王国处于高原贫瘠山区,交通不便,较少遭遇外族侵扰,王族一脉相承 。

公元前722年,亚述王撒珥根二世攻陷北国首都撤玛利亚,灭亡北方以色列王国,王国内的10个支派被掠走后消失;南方犹大王国则在公元前586年亡于新巴比伦王国,犹大王国民众被掳去巴比伦,史称“巴比伦之囚”。以色列人的王国统治时期由此不复存在 。

第二圣殿时期

波斯统治时期

公元前539年,波斯居鲁士大帝覆灭新巴比伦王国,在次年赦令释放被掳犹太人回到故国,重建第一圣殿和耶路撒冷,犹太人在所罗巴伯(大卫王族后裔)和大祭司耶书亚的领导下开始了民族归回运动。这项运动持续两个世纪,期间犹太省长尼希米和祭司兼文士以斯拉曾带领犹太人回归耶路撒冷,重建圣殿的工作直至公元前516年完成,即第二圣殿。归回的犹太人不再独立的民族国家,形成以祭司和利未人为核心领导的管理体系,政治、外交、经济权力受控于波斯王委派的官吏手中 。

希腊统治时期

公元前331年,希腊马其顿国王亚历山大占领波斯首都苏萨,正式结束波斯帝国对巴勒斯坦地区的控制,犹太人开始处于希腊人统治之下。在托勒密王朝统治期间,众多犹太人移居埃及亚历山大城,约公元1世纪时在全埃及已有100万犹太人。在此期间有许多犹太人抵制希腊化政策和异族统治,自公元前168年后兴起的马加比起义,让部分犹太人在公元143年摆脱了塞琉古王朝的统治,建立马加比王朝并保持了80年左右的政治独立 。

罗马统治时期

韦帕芗的“征服犹太”铜币

韦帕芗的“征服犹太”铜币

近两个世纪的时间里,犹太人多次爆发反抗罗马统治的起义战争。公元132年,罗马帝国攻陷犹太起义军占领的耶路撒冷,以此基础建立名为“埃利亚卡皮托利纳”的罗马城邦,迁移犹太人以外的外族人前来居住,禁止任何犹太人进入新城,犹太人由此进入大流散时期,犹太教由原本的圣殿崇拜主义转变为中世纪的拉比犹太教 。

大流散时期

中世纪时期

公元70年和135年,犹太人反抗罗马统治的最后两次大起义失败后,幸存的犹太人被迫逃离巴勒斯坦向世界各地流散。因公元73年犹太教中心耶路撒冷圣殿被罗马夷为平地,当时的犹太教派法利赛派逃往各地建立研习律法、维护宗教生活的中心,形成了多个犹太人聚居的犹太文化中心 。

公元6世纪以后,基督教和伊斯兰教兴起。由于宗教信仰和生活习俗的差异,更由于经济上的原因,客居异国的犹太人逐渐不受欢迎。歧视、奴役,进而迫害、残杀犹太人的事件不断发生。公元700年西班牙宣布奴役犹太人的政策;同时期在法国发生的火烧犹太人事件;1026年英国将犹太人驱逐出境与屠杀;十字军东征时期参战国家对犹太人的残害等。这一时期的犹太人成为了被歧视、驱逐、不受公众欢迎的种族。每逢犹太人的居留国发生经济危机或其他社会动乱时,犹太人首先成为冲击的对象与替罪羔羊 。

近现代时期

16世纪开始,犹太人转移到近东地区和东欧寻找新居留地。近东主要是指中东、地中海沿岸、北非等地区。随着奥斯曼帝国的兴起,部分犹太人回到巴勒斯坦,并且在奥斯曼帝国受到重用。东欧则以波兰、俄罗斯、立陶宛、乌克兰等地,为欧洲最不发达的地区,犹太人则带去技术、钱财、知识,使该地区得到发展 。

16世纪,欧洲各地开始出现“隔都”犹太人区。该方针最早可能为意大利威尼斯共和国采用,将全市犹太人驱至一座制造枪炮的工厂内,使之与外界隔绝。该方法后来被欧洲各国效仿推广,而犹太人基于避免与外族混杂、保持独有风俗和保障生活安全等考量,也大多聚居于此 。

17~18世纪,受英法资产阶级革命和美国独立革命影响,欧洲犹太人的地位与政治待遇在短期内有所好转,被允许加入所在国国籍、取得公民权或参与政治。处于沙皇统治下的俄国犹太人,在处境上较中世纪没有较大改变,并曾因1881年涉嫌谋杀沙皇事件、1917年参与布尔什维克队伍等,俄国各地区的犹太人被大肆屠杀 。

波兰的奥斯维辛集中营

波兰的奥斯维辛集中营

18~19世纪后,犹太人在居留地与所在国的人民除相互同化外,还加强了复国的民族意识,犹太复国主义由此萌芽兴起,犹太人开始大批移居巴勒斯坦地区。1917年,英国发表《贝尔福宣言》支持犹太人在巴勒斯坦建立一个犹太民族的家园。第一次世界大战结束后,英国对巴勒斯坦地区实行委任统治,世界各地的犹太人涌向巴勒斯坦。从1919年至1948年,巴勒斯坦犹太人从6万人激增到60多万人。1947年8月29日,第二届联合国大会通过巴勒斯坦分治决议,规定在巴勒斯坦建立以色列和巴勒斯坦两个独立国家,耶路撒冷由联合国托管。1948年5月14日英国总督离开巴勒斯坦,宣布英国委任托管期结束。当天下午,以色列国在特拉维夫宣告成立。犹太人持续1800余年的流散时期就此结束 。

内部族群

犹太人经历长达几个世纪在世界各地的散居,因不可避免出现与外族通婚的现象,使各地的犹太人在面貌、肤色、体型等体质特征都呈现出明显不同的特征,并且在语言、风俗、文化等方面存在差异。一般来说,犹太人最主要且没有争议的族群被分为以下两类 :

阿什肯纳兹犹太人——历史上绝大部分生活在欧洲(希腊,保加利亚,南斯拉夫南部和意大利一部分除外)、北美、南非和澳大利亚的犹太人。“阿什肯纳兹”在希伯来语意为“德国”,且族群溯源与历史变迁多与德国关联,故又称为德系犹太人。在20世纪初期前,大部分阿什肯纳兹犹太人的语言为意第绪语 。

塞法迪犹太人——西班牙和葡萄牙犹太人的后裔,主要生活于希腊、保加利亚、南斯拉夫南部和土耳其西部,还包括黎巴嫩、叙利亚、埃及、西北非洲和拉丁美洲的部分犹太人。“塞法迪”在希伯来语意为“西班牙”,因族群始于伊比利亚半岛,故又称为西班牙系犹太人。塞法迪犹太人普遍使用拉迪诺语 。

1948年以色列国建立后,为区分来自伊斯兰国家和地区(伊拉克、也门、黎巴嫩、突尼斯阿尔及利亚、摩洛哥、叙利亚、伊朗、阿富汗、伊拉克和伊朗库尔德斯坦、克里米亚、东高加索、中亚等)的犹太人,以色列国新增族群术语“米兹拉希犹太人”。“米兹拉希”一词在希伯来语意为“东方”,故又称为东方犹太人。因其中包含流散的塞法迪犹太人族群,在宗教仪式等方面存在混用情况 。除此之外,尚存在部分无法被明确区分或近乎同化的犹太族群。例如印度犹太人(其内部社群又分为“以色列之子”、柯枝犹太人、巴格达犹太人),居住在埃塞俄比亚的黑人犹太人法拉沙人,以开封犹太人为代表的中国犹太人等等 。

身份认定

在近两千年的犹太人大流散时期下,犹太教是犹太民族重要的文化内核和精神纽带。基于宗教信仰与社区聚落而发展的传统犹太律法,对犹太人身份的界定遵循着母系原则,即凡是犹太妇女所生的子女就是犹太人。不过以美国改革派为代表的犹太教派系则认为,双亲中有一方为犹太人,则他们所生的子女也算是犹太人 。若是非犹太人想要获得犹太人身份,则需根据犹太教传统进行犹太文化的学习考验、进行割礼等流程,以确立他皈依犹太教并获得犹太人身份 。

在以色列国,1950年7月5日通过的《回归法》是确定犹太人身份的主要权利法。该法令经过数次修正,除明确无论身处何地的犹太人都能享有移居以色列的权利外,确立了“母亲是犹太人或已经皈依犹太教而非属另一宗教的人,都可被认为是犹太人”这一身份认定标准 。

遗传学研究

部分科学证据表明,近现代犹太人并非仅继承了大流散时期前的犹太文化传统,其族群的很多人实际上确有祖先们生物学上的基因。虽然在遗传基因上仍已经和离开以色列的犹太人有了很大差异,但基于Y染色体研究等方法可探究其族群的基因传承是否有同一之处。由于男性会把他们的Y染色体传给儿子,虽然经历多个世代可能因支系发展而发生基因突变,使原本核苷酸序列有点不同,但原来的单体型应该仍可看见,由此以溯源为同一祖先 。

犹太经典中记载的先古以色列人祭司亚伦,是研究基因遗传学的主要目标之一。根据《塔纳赫》记载,亚伦与他所有的男性后裔被神命令充当以色列人的祭司,时至今日,自称是亚伦男性后裔的人在许多犹太教会堂聚会时都扮演某种角色,如主持某些祝福仪式等。以色列理工学院、伦敦大学以及亚利桑那大学的遗传学家以此为切入点,从两百名来自以色列、北美和英格兰的犹太裔男性脸上刮下细胞,利用这些细胞寻找每人Y染色体中的特别标志。他们经研究发现,在所谓祭司后裔的人体内,约五成有一套特殊的标志,显示他们的Y染色体是来自同一祖先,研究人员称为“柯恩典型单体型”(Cohen Modal Hap-lotype)。虽然可能存在其他解释,但从历史角度而言,可能可以论证确有亚伦其人,而自称亚伦后裔的犹太人也可能与他存在关联 。

遗传学家奥斯特勒(Harry Ostrer)曾对犹太民族进行过一项世界上规模最大、持续时间最长的遗传学研究,基于基因组单倍型的对比调查来估算犹太族群间的基因相似性。基因组单倍型是人类基因中一套独特的遗传标记,并且同样单倍型的人比不具有同样单倍型的人在亲缘上更近,故在遗传学中也被用于确定两个个体之间的亲缘关系 。

奥斯特勒和他的团队前往世界各地收集了数百份犹太人的DNA样本,主要为阿什肯纳兹犹太人、米兹拉希犹太人和塞法迪犹太人。他们在几年时间内利用各种统计方法分析所获得数据,对志愿者中的长链和短链DNA进行比对。奥斯特勒团队的研究结果表明,每个犹太人族群中的个体仍具有很高水平的遗传相似性。尽管每个犹太人族群都表现出了与周围非犹太人的基因混合,但他们都共享了许多遗传特征。研究小组认为这表明他们的共同起源可以回溯至2000多年前,其中德系犹太人的遗传特征表明其与欧洲人有30%到60%的混合,但是他们同中东犹太人和西班牙系犹太人的联系却更为紧密 。

人口数量

虽然犹太人在历史上遍布全球各地,但随着第二次世界大战和以色列建国后的几十年内,犹太人口开始主要集中于少数国家。根据《美国犹太年鉴》统计,美国自1881年开始有大批欧洲犹太人迁居,在1980年已有590万人,是当时世界上最大的犹太人口国家。同年的以色列犹太人口约有330万人,位列第二大犹太人口国家 。

地区/国家 | 1948年 | 1967年 | 1979-1980年 |

|---|---|---|---|

欧洲 | 378 | 368.8 | 410.2 |

奥地利 | 3 | 1.2 | 1.3 |

比利时 | 4.5 | 4 | 4.1 |

保加利亚 | 4.5 | 0.7 | 0.7 |

大不列颠 | 34.5 | 41 | 41 |

匈牙利 | 17.4 | 8 | 8 |

德国 | 15.3 | 3 | 3.8 |

土耳其 | 8 | 3.9 | 2.4 |

希腊 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |

丹麦 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |

爱尔兰 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |

西班牙 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |

意大利 | 5.3 | 3.5 | 4.1 |

尼德兰 | 2.8 | 3 | 3 |

波兰 | 8.8 | 2.1 | 0.6 |

罗马尼亚 | 38 | 10 | 4.5 |

苏联 | 200 | 215.7 | 263 |

法国 | 23.5 | 53.5 | 65 |

捷克斯洛伐克 | 4.2 | 1.5 | 1.2 |

瑞士 | 3.5 | 2 | 2.1 |

瑞典 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |

南斯拉夫 | 1 | 0.7 | 0.5 |

美洲 | 577.8 | 695.2 | 684 |

阿根廷 | 27 | 50 | 30 |

巴西 | 7 | 14 | 15 |

委内瑞拉 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |

加拿大 | 18 | 28 | 30.5 |

哥伦比亚 | 0.6 | 1 | 1.2 |

墨西哥 | 2.5 | 3 | 3.7 |

美国 | 500 | 587 | 592 |

乌拉圭 | 3.7 | 5.4 | 5 |

智利 | 2.5 | 3.5 | 3 |

亚洲 | 93 | 254.4 | 336.9 |

以色列 | 65 | 238.4 | 328.3 |

印度 | 3 | 1.5 | 0.8 |

伊拉克 | 9 | 0.2 | 0.04 |

伊朗 | 5 | 8 | 0.7 |

也门 | 4.5 | - | 0.05 |

黎巴嫩 | - | 0.3 | 0.04 |

叙利亚 | 2 | 0.4 | 0.45 |

非洲 | 74.6 | 19.6 | 17.3 |

阿尔及利亚 | 13 | 0.2 | 0.1 |

埃及 | 6.5 | 0.3 | 0.04 |

摩洛哥 | 28.6 | 5 | 2.2 |

罗德西亚 | 0.4 | 0.6 | 0.24 |

突尼斯 | 7.2 | 1 | 0.7 |

埃塞俄比亚 | 5.1 | 1.2 | 2.2 |

南非 | 10 | 11.5 | 11.8 |

澳洲和大洋洲 | 4.1 | 7.5 | 7.2 |

澳大利亚 | 3.2 | 7 | 6.7 |

新西兰 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |

全世界总计 | 1127.5 | 1345.5 | 1428.6 |

(以上资料参考 。各国/地区与实际统计存在重合、人口分散较多等情况,故出现数据不一致等情况。数据存在争议,部分人口学家认为偏高)

截至2022年,根据犹太人口统计学家塞尔吉奥·德拉潘格拉(Sergio Della Pergola)与犹太机构的估算统计,全球犹太人口已达1570万人。以色列国的犹太人口达720万人,约占全国人口73%,世界犹太人的46%,为第一大犹太人口国家。美国是继以色列之后第二大犹太人口国家,约有630万犹太人。其余几大犹太人口国家分别为:法国(440000 人)、加拿大(398000 人)、英国(312000 人)、阿根廷(171000 人)、俄罗斯(132000 人)、德国(125000 人)、澳大利亚(117200 人)和巴西(90000 人) 。

宗教信仰

犹太教(希伯来语:יהדות),为犹太民族信仰的一神论宗教。其信仰对象称为“雅赫维”,教徒敬奉为宇宙独一无二的真神。对犹太人而言,犹太教不仅是宗教信仰,也是民族文化的表现形式,既表现为宗教文献和宗教观点,也表现为习俗、社会体制和独特的文化。宗教经典为《塔纳赫》《塔木德》。其基本教义包括:信仰宇宙独一真神雅赫维,他创造并主宰宇宙万物;犹太人是从先祖亚怕拉罕与雅赫维立约的选民;犹太人必须恪遵雅赫维通过摩西所传的十条诫命和其他律法;世界末期将有弥赛亚(救世主)来临拯救犹太人,新的大卫王将重建以色列国于耶路撒冷,用正义、公正和真理实行统治,建立神圣的国度。

犹太教的礼仪和教规规定,男孩出生后第八日必须行割礼,男孩和女孩满13岁时要到犹太会堂行成年礼,星期六为安息日(从星期五下午太阳落山起到星期六太阳落山止),不做俗事,要守安息日所定的礼节;犹太人的食物,按律法《利未记》的规定,分为洁净与不洁净的食物品种,凡不洁净的食物不得食用或接触;产妇和患有麻风病的人被视为不洁净;严禁偶像崇拜;犹太教徒不得与未受制礼的外族人通婚;外族人皈依犹太教必须接受割礼等。主要节日有逾越节、住棚节、七七节、赎罪日等 。

民族象征

以色列国旗

以色列国旗

19世纪以来,它开始出现在犹太教会堂的建筑物上,成为犹太教突出的标志。1897年,第一届犹太复国主义者代表大会以此为会旗标志。以色列国成立后,大卫星成为以色列国旗上的中心图案。犹太教崇拜仪式中,它象征着上帝的保佑。有的学者认为:大卫星中的一个三角象征上帝、世界和人,另一个三角象征创世、天启和救赎。也有学者认为:一个三角象征男人,另一个象征女人,二者合一象征着阴阳结合。第二次世界大战期间,纳粹强令犹太人佩戴印有大卫盾的黄色布条,以示对犹太民族侮辱。因此,大卫盾又成了英烈殉教的象征 。

犹太历法

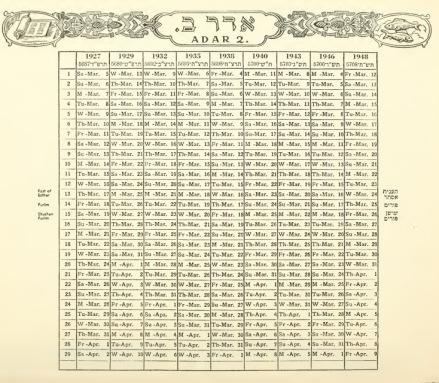

5687-5687年(对应为1927-1948年)的亚达月历

5687-5687年(对应为1927-1948年)的亚达月历

犹太历年中的正常年份为“平年”,12个月,在353天到355天之间,由于犹太历的一个平年与太阳历的一年相差12日左右,为了使其间季节保持一致,采用定期插入附加月(即闰月)的方法。根据天文学家的计算,一个太阳年等于12又7/19个太阴月,即在19个太阳年中必须增加7个太阴月,才能使太阳年和太阴年大体保持一致。于是在犹太历中,每19年中有12个平年、7个闰年。此外,又因为避免某些宗教节日与某些日子相遇,基于复杂的规则设置了大年与小年。犹太历中的大年为355日,若正好是闰年则为385日。小年为353日,若正好是闰年则为383日 。

犹太历用创世纪元(Anno Mundi,简写为A.M.),其元年据传为上帝创造亚当的日子,对应太阳历为公元前3761年10月7日下午11时三分之一,已有5784年(截至2024年,A.M.5784年对应太阳历为2023年9月15日日落开始、2024年10月2日日落结束)。由于耶稣诞生之年被视为公元纪元,犹太历与公元相差3759年,犹太历3760年即为公元纪元。由于犹太历是在公元9年换年,因此在换算犹太历与公历时需分两段计算,在9月15日前需减少一年。当换算成犹太历时,在公历9月15日后则需增加一年 。

犹太民族在历史上对犹太历有两种分法:寺历和民历。寺历也称为教历,指第二圣殿时期(始于公元前516年)之前,以《塔纳赫》记载的摩西率领以色列人离开埃及的尼散月作为元年的历法。在犹太文化的意义上被视为民族摆脱奴隶,重获新生的标志。民历则是第二圣殿时期后,在犹太民间通用,以提斯利月为元年的历法。提斯利月是巴勒斯坦地区的收获时节,而收获也被认为是新一年生活的开始。在近现代,民历是犹太人的通用历法,提斯利月的第一天即为犹太新年 。

月份 | 天数 | 主要节期 | 公历对照 | ||||

民历 | 名称 | 寺历 | 小年 | 平年 | 大年 | ||

正月 | 提斯利月(以他念月) | 七月 | 30 | 30 | 30 | 1日 新年,吹角节 1-10日 忏悔十日 10日 赎罪日 15-21日 住棚节 | 9-10月 |

二月 | 马西班月(布勒月) | 八月 | 29 | 29 | 30 | 10-11月 | |

三月 | 基斯流月 | 九月 | 29 | 30 | 30 | 25日 点烛节 | 11月-12月 |

四月 | 提别月 | 十月 | 29 | 29 | 29 | 12-1月 | |

五月 | 细罢特月 | 十一月 | 30 | 30 | 30 | 1-2月 | |

六月 | 亚达月 | 十二月 | 29或30 | 29或30 | 29或30 | 14-15日 普珥节 | 2-3月 |

闰亚达月 | 29 | 29 | 29 | 14日 普珥节 | |||

七月 | 尾散月(亚笔月) | 一月 | 30 | 30 | 30 | 14日 逾越节首日 15-21日 除酵节 | 3-4月 |

八月 | 以珥月(西弗月) | 二月 | 29 | 29 | 29 | 5日 以色列独立日 | 4-5月 |

九月 | 西弯月 | 三月 | 30 | 30 | 30 | 6日 七七节 | 5-6月 |

十月 | 搭模斯月 | 四月 | 29 | 29 | 29 | 6-7月 | |

十一月 | 阿布月(亚伯月) | 五月 | 30 | 30 | 30 | 9日 纪念耶路撤冷被毁日 | 7-8月 |

十二月 | 以禄月 | 六月 | 29 | 29 | 29 | 8-9月 | |

一年总天数 | 非闰年 | 353 | 354 | 355 | |||

闰年 | 383 | 384 | 385 | ||||

注解 | 每逢闰年,普珥节按规定在闰亚达月庆祝,而亚达月的14一15日则成为小普珥节,庆祝活动被视为非正式性质。 | ||||||

(以上资料参考 )

语言文字

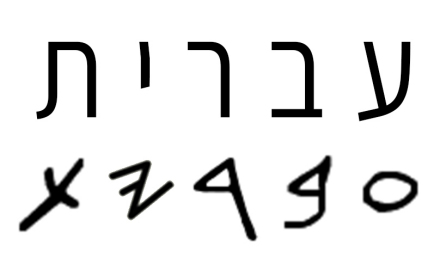

古希伯来语拼写的“希伯来语”一词

古希伯来语拼写的“希伯来语”一词

在犹太史的不同阶段,基于在世界各地的散居与异族文化影响,当地犹太人会学习阿拉米语、意大利语、德语、英语、波兰语等语言,同时基于原希伯来语发展出意第绪语、拉迪诺语、犹太-阿拉伯语、犹太-贝尔伯语、犹太-希腊语等与当地语言交融而成的犹太方言。在与其他地区语言的长期接触中,也对德语、英语、波兰语等地区语言产生了明显影响 。

犹太文学

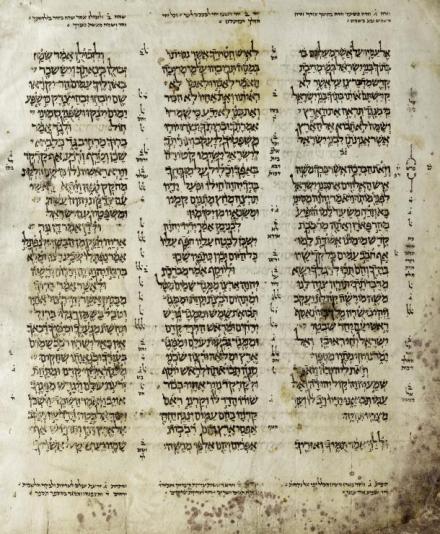

《塔纳赫》的中世纪装订手稿“阿勒颇抄本”

《塔纳赫》的中世纪装订手稿“阿勒颇抄本”

在犹太人所使用的各种语言中,希伯来语、意第绪语、犹太-阿拉伯语、拉迪诺语使用面较大,通用性较强,使用这些语言创作的文学也就成了犹太文学的主体。根据时代发展,可以被分类为:

早期文学(约公元前1000年-公元500年):包括经典文学(《塔纳赫》《次经》《伪经》《死海古卷》等)、诠释及哲学、历史文学(《犹太战争史》《犹太古事记》)和《塔木德》文学(《密西拿》《革马拉》等)。

中世纪文学(500-1750年):中世纪犹太文学的特征,和早期犹太文学一样,以宗教为主体的文学传统占据主导地位。大部分作品不是对《塔纳赫》、“口传律法”等一类经典的评注和诠释,就是围绕犹太神学、哲学思想发展而成的哲学著作或神秘主义著作,或以宣讲礼拜仪式、犹太教教义的诗歌。期间较为著名的文学作品为《律法之书》《托萨福》《迷途指津》《光辉之书》等。

启蒙及现代文学(1750一迄今):18 世纪后半叶,犹太启蒙运动在门德尔松等人的倡导下首先在德国展开,并逐步扩展到整个欧洲犹太杜团。启蒙运动给人们带来的科学和理性主义,导致犹太民族开始摆脱传统犹太教的束缚。犹太文学出现了根本性的转折,开始摆脱传统犹太教的束缚,逐步向世俗文学过渡。这一时期犹太文学的最大特点是开始真正反映犹太人的现实生活,各类体裁与样式的作品逐步与世界文学趋同,以意第绪和希伯来两种语言进行发展 。

民族艺术

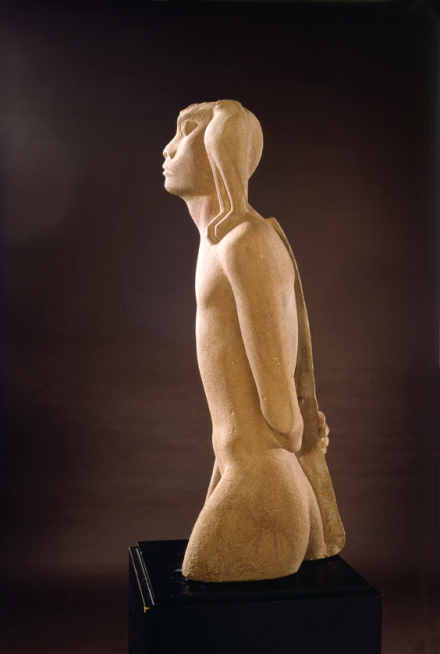

伊扎克·丹齐格创作的雕像“宁录”

伊扎克·丹齐格创作的雕像“宁录”

中世纪的犹太工匠多从事各种器皿制作,而雕塑与浮雕艺术因接近偶像制作,少有犹太人从事。关于绘画等艺术,则会避免表示人脸以触犯教规。直至18世纪末,随着犹太启蒙运动的发展而有所改变,犹太人开始在艺术领域崭露头角。19世纪,德国犹太艺术家莫里兹·奥本海姆在肖像画、风俗画方面作出了开拓性贡献,以犹太生活为创作主题的绘面艺术得到了较大的发展。与此同时,犹太教对建筑艺术的限制也在19世纪被打破,艺术家开始把现代审美观念运用到犹太会堂的设计和建造上,部分犹太礼仪用品也开始体现人们对艺术的追求 。

教育理念

古代发展

犹太学堂教育

犹太学堂教育

公元前3世纪起,犹太会堂开始开办学校,招收儿童入学。公元1世纪,开始出现非犹太会堂开办的学校,为儿童教授读书写字的基本技能。而大一些的儿童则送进专门学校,系统性学习犹太宗教文献。由此,义务教育体系开始在犹太民族中形成 。

公元前75年,耶路撒冷元老院大法官西缅·本·蔡奇制定教育计划,颁布法令规定犹太社区必须资助公共教育,父母必须送儿子入学。公元64年,祭司约书亚·本·加玛拉拉比重申西缅的法令,规定每个犹太社团都必须设立学校,供6岁以上的儿童就学,同时规定6岁至10岁的儿童必须入学,在老师的监督下学习。约书亚的这一做法标志着正规学校教育的开始,让失去父亲的孤儿与仅只有父亲指导的孩子能够获得教育机会,在立法上完善了义务教育体制。这一传统以后一直为犹太人所继承,并逐步为世界其他民族所接受,成为现代义务教育体制的先声 。

中世纪发展

自大流散时期开始,原本的犹太祭司集团由拉比取代,以培养犹太拉比、保存研究犹太传统的教育机构犹太经学院诞生,犹太民族的传统教育模式从此奠定。在数个世纪的发展中,犹太教育曾发展出以宗教为主、天文学等学科为辅的教育体系,部分犹太社团开设律法学校,偶有进行数学、历史等世俗课程的学习。

近现代发展

19世纪起,犹太社区开始大量开办犹太经学院,不少犹太人聚集的地区形成了犹太律法研究中心。启蒙运动后,犹太教育再次涉及并普及更多的世俗课程,例如语言、数学以及其他科学。后来,犹太人开始被准许进入当地公共学校学习后,犹太学校开始失去吸引力,但由于对宗教教育的需要而再度兴起。形成在星期日或公共学校放学后的午后时间,进行2小时~12小时不等的授课。这一形式最早在西欧国家出现,后为绝大多数犹太社区接受 。

割礼

由于犹太民族与犹太教之间密不可分的联系,随犹太教传承的多个重要仪式在犹太习俗中有所保留。其中,割礼作为拥有悠久历史的习俗传统广为犹太人接受,是犹太生活中的重要组成部分。犹太教中,割礼有着“祝福”的观念与标志犹太人身份的象征 。

根据犹太教规定,犹太男子必须行割礼。施割礼的仪式在世界各地的犹太社区不尽相同,但在大体上遵循着相同流程。典型的割礼仪式是由母亲抱着出身约第八日的男婴,在父亲的带领下前往犹太会堂或指定施礼场所。在场人数必须符合犹太教礼仪法定人数,即10名犹太成年男性。孩子需躺放在指定的椅子或在父亲的膝上,由专职割礼师行割礼。完成相应的割礼仪式后,由父亲或者行割礼者宣布孩子的犹太名字,参与仪式的人则需要叫孩子的名字,并念祷词“他立了约,因此进入了《妥拉》,进行婚姻的许可范围”表示祝贺。为纪念割礼仪式,通常会安排宗教性的宴会 。

婚礼

现代犹太婚礼

现代犹太婚礼

犹太婚礼通常需通过订婚行为进行缔结,以书面形式指名婚礼时间、地点、双方的财务责任、包括新娘的嫁妆等事宜。根据不同的犹太社区,举行婚礼的地点通常存在差异,如露天、犹太会堂等场地。除安息日、节日和其他一些日子外,任何一天都适宜结婚。对新郎和新娘的着装没有特殊规定 。

在当天的婚礼仪式方面,根据不同的犹太社区可能存在差异。例如会在现场订立婚书并公示,向新郎行见面礼或在华盖、由两个或者四个男人支撑起布幔的场合下对饮葡萄酒等流程。但通常情况下,均存在婚礼过程中由新郎新娘或其家人要将一只酒杯掷到地上摔碎,以纪念耶路撒冷圣殿的被毁和犹太人的流离颠沛。在婚礼仪式完毕后则开始婚宴,婚宴常常会持续一周或更长的时间 。

葬礼

犹太人墓碑

犹太人墓碑

下葬前,犹太人要在犹太会堂中举行一次纪念仪式,并在下葬若干月后在墓地举行纪念聚会,献祭墓碑。下葬后,死者家属要在家守“息瓦”一周,至亲好友往往在此期间上门,作为对死者的哀悼和对死者亲属的慰问 。

犹太民族十分重视“葬回故土”,即死后安葬在以色列故土,随着犹太人在世界各地流散“葬回故土”实际上已不可能,但许多宗教观念强烈的犹太人随身携一小袋来自锡安的泥土,并在死后与其一道下葬的方式象征“葬于故土”这一习俗 。

犹太教不主张以生命祭扫生命,故犹太人扫墓时不献花圈,而是用无生命的物体,如小石子之类代替,表达哀思 。

犹太人不用火葬,他们把焚尸看成一种极其残暴的行为,认为只有声名狼藉的罪犯和死敌,才应受这种惩罚。暴尸荒野也被视为上帝对死者的最严重诅咒 。

饮食习惯

犹太人的主食是饼类制品,用小麦或大麦面制成。饼被犹太人视为生命线,所以人们吃饼通常不用刀切,只用手掰,唯恐用刀割断了生命线 。

许多虔诚的犹太教徒一直遵守《利未记》第十一章和《申命记》第十四章的犹太教饮食戒律,这些戒律被称为卡什鲁特(Kashrut)。他们禁食猪肉和其它某些肉类、贝类、无鳞鱼和任何种类的食腐动物的肉,肉制品和奶制品也不能同时食用。这些人在外就餐只能去符合“卡什鲁特”规定的餐馆,而餐馆需每年从由犹太教拉比组成的专门机构申领证书 。

传统节日

安息日所食的面包和安息日蜡烛

安息日所食的面包和安息日蜡烛

虽然犹太传统节日的来源和含义各不相同,但有着以下两大共有的基本特征:

所有节日都与整个犹太民族相关联,而不是源于某个人的功绩和生平。逾越节是回顾整个民族摆脱奴役和获得解放;七七节是感念犹太民族得到圣书法典;住棚节是追思上帝对犹太民族在旷野游荡的庇护;点烛节和普珥节是纪念犹太民族免于灭亡,并最终战胜对手;犹太新年和赎罪日则集中在犹太人的忏悔和希望开始新生活上。

所有犹太人的节日都具有强烈的宗教色彩,没有一个节日属于世俗节日,明显地反映出犹太文化规范。即使是犹太新年,也被看作是“忏悔十日”的开始,并作为“敬畏的日子”,站在上帝面前接受审判。这种全民性和宗教性,使每年周期性到来的节日变成了犹太民众年复一年重温本民族历史,接受本民族宗教教育,反思自己的历史使命。在维护民族团结,保持犹太民族固有文化方面起到了重要的作用。

由于这两大特征的存在,造成犹太民族节日在总体上与其他民族节日的带有本质上的差异,同时也赋予这些节日更具强烈的犹太属性。随着以色列建国后,则出现了如大屠杀遇难者与英雄纪念日、纪念以色列战争爆发日、独立日、拉格·巴-奥默尔节等现代节日。而不同犹太族群在移居以色列后,也代入他们以往庆祝的传统节日,例如库尔德犹太人的萨哈拉纳节、埃塞俄比亚犹太人的西格德节、摩洛哥犹太人庆祝的米诺纳节等等 。

历史根源

古代

根据《塔纳赫》记载,公元前1800年犹太人已迁居至迦南(即巴勒斯坦),并且在耶路撒冷建立国家。公元前722年和586年,犹太人建立的王国被巴比伦王国所灭,圣殿被毁,犹太人被流放到巴比伦,成为“巴比伦之囚”。公元前538年,巴比伦被波斯征服,流亡的犹太人又重新回来,重建耶路撒冷的圣殿。但是公元135年耶路撒冷再次被毁,成千上万的犹太人被驱赶出巴勒斯坦。从此,“犹太人的历史便不再是巴勒斯坦人的历史.....”。犹太人在巴勒斯坦失去了优势,人数大大减少。大约公元7世纪,巴勒斯坦被阿拉伯征服后,当地的迦南人信仰了伊斯兰教,成为了阿拉伯帝国的一部分。随后,迦南人和阿拉伯人融合成了巴勒斯坦阿拉伯人。从此,巴勒斯坦又成为阿拉伯人的故乡,由此造成了巴以冲突的历史根源 。

近现代

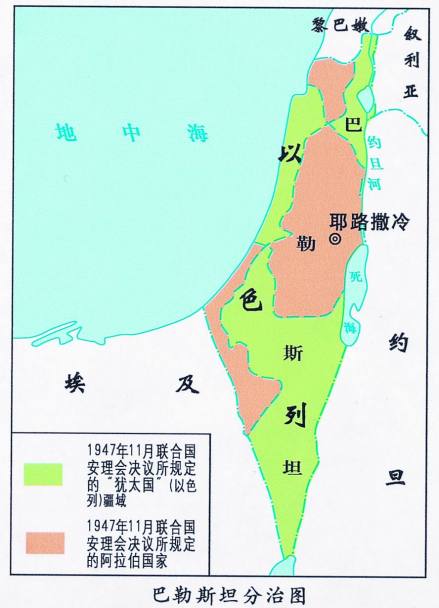

1947年巴以分治图

1947年巴以分治图

第二次世界大战后,美国取代英国,继续支持犹太复国主义运动。在美国支持下,联合国在1947年通过了巴勒斯坦实行分治的决议,即联合国第181号决议。在巴勒斯坦成立阿拉伯国和犹太国,把巴勒斯坦面积的58.7%划归给以色列,这一举动也为巴以冲突埋下导火线。1948年,在美国的支持下,以色列建立 。

冲突历史

以色列建国后,从1948年至1982年与埃及、叙利亚、伊拉克等周边阿拉伯国家发生了五次大规模战争。除因历史缘故引发的冲突矛盾外,以美苏为首的两大国家集团也起到了重要作用。由于苏联支持阿拉伯国家,美国支持以色列,中东战争在冷战时期同时具有代理人战争性质。

时间 | 名称 | 参战方 | 导火索 | 战争结果 | |

|---|---|---|---|---|---|

1948-1949 | 第一次中东战争 | 以色列 | 埃及 叙利亚 约旦 黎巴嫩 伊拉克 沙特阿拉伯 也门 | 以色列建国,阿拉伯国家联合对以色列发起军事攻击 | 以色列多占了根据联合国分治决议划给阿拉伯国的5731平方公里国土面积,其总面积达到20673平方公里。近100万巴勒斯坦人流离失所,沦为难民,财产损失估计达20亿英镑。 |

1956 | 第二次中东战争 | 以色列 法国 英国 | 埃及 | 英法资本的苏伊士运河收归埃及国有,以色列在英法的支持下发动战争 | 英法殖民体系遭遇严重打击,埃及虽在军事上失败,但在政治上获胜,以色列保障了南端埃拉特经亚喀巴湾通向红海的自由航道。 |

1967 | 第三次中东战争 | 以色列 | 埃及 叙利亚 约旦 伊拉克 巴勒斯坦解放组织 | 埃以边境矛盾冲突加剧,军事冲突不断升级,以色列率先发动空袭发起战争 | 以色列占领了埃及西奈半岛约61000平方公里、约旦河西岸约5200余平方公里和戈兰高地约1150余平方公里的土地。从约旦手中夺走了东耶路撒冷,将它与第一次中东战争夺取的西耶路撒冷合并,宣布整个耶路撒冷为以色列首都。巴以冲突矛盾再度升级,埃以两国开始长期处于紧张的军事对峙局面。 |

1973 | 第四次中东战争 | 以色列 | 埃及、叙利亚等阿拉伯国家 | 埃及为收复失土而进行战争动员,由埃及等阿拉伯联军率先发起进攻 | 由于阿拉伯国家以石油作为战略武器,使支持以色列的美国出现第一次石油危机。战后,以色列的人力、物力和财力产生巨大损失,在国际上被孤立,进一步加强以色列对美国的依赖。 |

1982-1985 | 第五次中东战争 | 以色列 黎巴嫩长枪党 | 巴勒斯坦解放组织 叙利亚 黎巴嫩真主党 | 以色列驻英国大使阿尔戈夫遭遇袭击,以色列以此事件为引出兵黎巴嫩 | 以色列占领黎巴嫩期间,黎巴嫩经济遭到严重破坏,人员死亡总数达1.78万人,受伤人数约为3万人。 |

(以上资料参考 )

除五次中东战争外,巴以冲突也导致了多次战争与非战争的流血冲突。如1982年12月在以色列占领地区爆发的巴勒斯坦起义,自1988年2月创建的“伊斯兰抵抗运动”(简称“哈马斯”)持续与以色列展开冲突,1972年9月5日的慕尼黑惨案,以及针对巴勒斯坦武装分子进行报复暗杀的上帝的复仇行动等等 。

现状

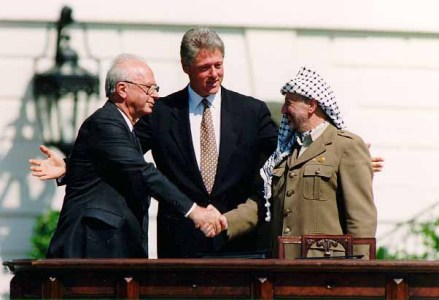

1993年奥斯陆协议期间,伊扎克·拉宾和阿拉法特握手

1993年奥斯陆协议期间,伊扎克·拉宾和阿拉法特握手

长期的战争冲突,使阿拉伯国家逐步开始承认以色列的存在,愿意以联合国的有关决议为基础,根据“以土地换和平”的原则来解决冲突。1977年11月,以色列总理贝京邀请埃及总统萨达特对以色列进行了历史性的访问。随后,埃以两国在美国斡旋下进行直接谈判,于1978年9月签署了“戴维营协议”,以色列将西奈半岛归还给埃及,埃及成为了首个与以色列建交的阿拉伯国家。埃以和平的实现,结束了阿以之间30多年的全面交战和对峙状态,开启了政治解决阿以冲突的中东和平进程。

2023年11月,叙利亚大马士革市,以色列空袭后

2023年11月,叙利亚大马士革市,以色列空袭后

然而,巴以双方在很多重大问题上出现分歧,例如在耶路撒冷最终地位、巴以边界划分、犹太人定居点、巴勒斯坦难民回归等问题,巴以双方始终没有达成永久性和平协议。自2006年开始,盘踞于加沙地带的哈马斯与以色列多次发生大规模军事冲突。2023年10月7日爆发的巴以冲突(2023年10月巴以冲突),截至2023年12月16日导致双方至少20288人死亡 。

纳粹占领法国期间,要求犹太人佩戴黄星以区别身份

纳粹占领法国期间,要求犹太人佩戴黄星以区别身份

反犹太主义在不同历史时期有着不同的表现形式和含义,导致反犹主义出现的原因也各不相同。根据表现形式,可分为文化反犹主义、宗教反犹太主义、经济反犹主义、种族反犹主义、政治反犹主义等类型 。

文化反犹主义

文化反犹太主义是最早的反犹主义,可追溯至犹太人被希腊罗马统治时期。由于犹太人不愿接纳希腊罗马等帝国的文化,当局统治者们采取各类高压政策以限制或尝试同化犹太人,例如规定犹太教为非法宗教、要求在耶路撒冷树立统治者雕像、强令犹太人食用猪肉等。该反犹主义最终以2世纪罗马皇帝哈德良颁布法令,以法律形式驱逐犹太人离开耶路撒冷告终 。

宗教反犹主义

随着基督教和伊斯兰教兴起并不断扩大影响后,两大宗教为展现自身独特性,采取贬低同源犹太教的方式来稳固宗教信仰,宗教反犹主义由此孕育而生 。

基督教神学家根据对《圣经·新约》的引经据典,指出犹太人已不再是上帝选民,对耶稣之死负有直接责任。公元391年,基督教成为罗马帝国国教后,罗马皇帝将神学家对犹太人的看法和指责运用到现实生活,进一步剥夺犹太人的政治与公民权。公元613年,奉基督教为国教的西班牙对犹太人展开残酷迫害,要求境内犹太人必须受洗或被流放等等。中世纪十字军东征期间,也曾多次出现十字军队伍劫掠屠杀犹太人的事件 。

伊斯兰教方面,由于犹太人拒绝承认穆罕默德是上帝的使者和先知,伊斯兰国家开始打击和迫害犹太人。除了将所辖地的男子全部处死、妇孺归为奴隶外,通过特别立法要求非穆斯林宗教团队需缴纳特别税,禁止修建犹太会堂,向犹太人征收人头税等措施 。

经济反犹主义

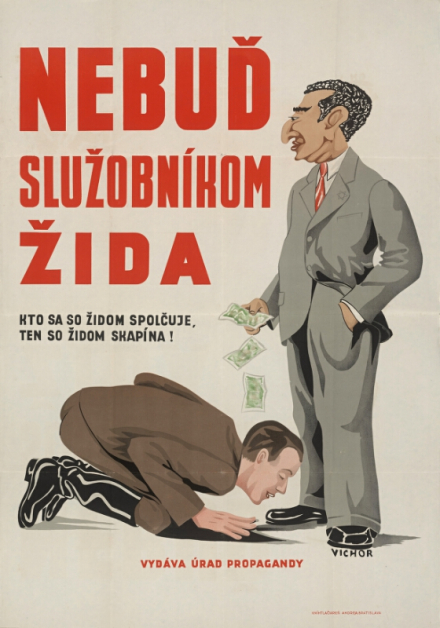

二战时期斯洛伐克的反犹海报,告诫观者“不要成为犹太人的仆人”

二战时期斯洛伐克的反犹海报,告诫观者“不要成为犹太人的仆人”

种族反犹主义

19世纪末至20年代初,人类优生学将犹太人归为低等民族。另一方面,犹太人因启蒙运动而萌芽的复国主义思想,被视为可能颠覆国家政治的隐患。因此缘故,极大加深犹太人所在国居民对犹太人的偏见与排斥。民众自发开始对犹太人进行语言攻击,随着反犹宣传影响下,在法国等国家多次出现洗劫犹太商店、围攻犹太人等活动 。

近现代反犹主义

20世纪是欧洲杀害犹太人最残酷的中心,反犹主义也达到了历史最高点,对犹太人的迫害在以往历史上无法比拟。此时的反犹主义归因复杂,除了因犹太人从事商业而引起的经济反犹外,基于优生学的种族反犹也是该反犹主义的一大核心。第一次世界大战结束后爆发的苏波战争中,成千上万的犹太人在集体迫害之中或被杀或驱逐。在罗马尼亚等国家,犹太人因国家政府的煽动被迫害。1933年,希特勒取得德国国家政权后,对犹太人的迫害政策让600万的犹太人被杀害 。

现状

21世纪,反犹太主义的表现形式多源于带有经济反犹主义和种族反犹主义特点的近现代反犹主义。在种族反犹主义方面,自以色列建国以来常年的巴以冲突,导致激进的伊斯兰主义者呼吁消灭以色列,并称提出灭绝犹太种族的激进言论 。在美国,由于19世纪后犹太人的大量移民,犹太精英在各个领域的成功,也产生如犹太人企图操控世界的犹太阴谋论 。

商业

犹太裔英国经济学家大卫·李嘉图(1772-1823年)

犹太裔英国经济学家大卫·李嘉图(1772-1823年)

在当代,生活在世界各地(以色列本土以外)的犹太人收入往往高于其居住地居民的平均收入,美国经济学家托马斯·索厄尔曾指出美国犹太人的家庭收入在美国族类群体中最高。而据相关统计,占美国总人口约3%的犹太人掌握远超这一比例的美国企业,特别在有些犹太人擅长的行业中,这种情况就更为明显,比如犹太人控制着全美皮毛工业的90%、粮食加工业的60%,以及控制着全美钢铁工业的约25%等等。以色列本土方面,国民生产总值(GNP)和人均国民生产总值在数十年的快速增长,国民生产总值平均年度增长率约近8%,人均国民生产总值平均年度增长率约4%。结合犹太人在以色列国为主要人口这一情况,也可一窥犹太人在商业等经济活动上的迅猛发展 。

政治

美国前国务卿亨利·基辛格(1923-2023年)

美国前国务卿亨利·基辛格(1923-2023年)

在当代,除以色列的犹太政治家外,犹太人在其他国家政坛中亦大放光彩。以担任众多关键政治人物的美国犹太人为例,有曾出任两任国务卿的亨利·基辛格,美国历史上第一位女性国务卿马德琳·奥尔布赖特等人。在2008年美国第111届国会中,100名参议员中有14名犹太参议员与31名犹太众议员。该数量虽然在此后数年有所下降,但在议员中的比例仍高于其人口在美国的比例 。

文化

除以上两大领域外,身居美国的犹太人在文化领域的新闻出版界、电影业等方面取得了一定成就。例如由犹太家族管理经营的《纽约时报》和《华盛顿邮报》,由犹太人创建经营的出版社兰登书屋(Random House)、阿尔弗雷德·克诺普夫(Alfred A. Knopf)、西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)等等。此外,美国电影业近乎是犹太人奠基,华纳、派拉蒙和米高梅电影公司等公司均由犹太裔人士创办,美国三大电视网中的两家——全国广播公司(NBC)和哥伦比亚广播公司(CBS)均由犹太人开办,而美国广播公司(ABC)则在创建后即被犹太人收购经营多年。此外,涵盖了有线电视、互联网、电影等众多领域的传媒巨头维亚康姆集团也是犹太家族企业发展而来 。

犹太名人

根据统计,从1901年到2004年期间共有167名犹太人或具有犹太血统的人获得诺贝尔奖,占诺贝尔奖总获奖人数的22%。

领域 | 成就 | 人物 |

|---|---|---|

宗教界 | 上帝基督 | 耶稣 |

十二门徒 | 彼得 | |

十二门徒 | 雅各 | |

边缘科学 | 奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人 | |

自然科学 | 伟大的科学巨匠,现代物理学之父 | |

匈牙利籍著名空气动力学、物理学家 | 冯·卡门 | |

原子弹之父 | ||

氢弹之父 | ||

诺贝尔物理学奖得主,凝聚态物理学奠基人 | ||

诺特定理提出者 | 诺特 | |

控制论之父 | 诺伯特·维纳 | |

二十世纪的数学巨人,计算机之父 | 约翰·冯·诺依曼 | |

量子力学重要奠基人之一 | ||

美国著名天文学家,行星研究学会的创始人之一和会长 | ||

法国大数学家,布尔巴基学派的创立者 | ||

破解庞加莱猜想的俄国犹太数学家 | 格里戈里·佩雷尔曼 | |

核科学女杰 | ||

诺贝尔物理学奖 | 尼尔斯·玻尔 | |

阿洛阿洛索思 | ||

医生及教育家 | 雅努什·科扎克 | |

诺贝尔生理学及医学奖得主 | 巴拉尼 | |

有机硼化合物的开拓者 | ||

诺贝尔医学奖得主 | 勒苇 | |

发现合成氨的诺贝尔奖获得者 | ||

繁茂的哥廷根花园的缔造者 | ||

诺贝尔医学奖得主,吞噬细胞的权威,乳酸菌之父 | 埃黎耶·埃黎赫·梅契尼可夫 | |

解剖学和病理学大师 | 亨勒 | |

德国物理学家,电磁学之父 | ||

诺贝尔物理学奖得主 | 理查德 费曼 | |

皮肤病学专家 | 卡波希 | |

皮肤病学家,乌纳瘤命名者 | 乌纳 | |

医学家,夏姆伯格病命名者 | 夏姆伯格 | |

皮肤病专家,拉沙药膏创始人 | 拉沙 | |

青霉素的发现者之一 | ||

链霉素的发现者 | 瓦克斯曼 | |

世界知名的科学家 | 施温格 | |

美国科学家 | 菲李普曼 | |

直升飞机的发明人 | 亨利·斐纳 | |

CDMA之母 | 海蒂·拉玛 | |

政治界 | 十月革命领导人、苏联工农红军缔造者、第三国际、第四国际创始人 | 列夫·达维多维奇·托洛茨基 |

前美国国务卿 | 亨利·基辛格 | |

商业界 | 戴尔(Dell)电脑创始人 | 迈克尔·戴尔 |

社交网站Facebook创始人 | 马克·扎克伯格 | |

谷歌公司联合创始人 | 谢尔盖·布林 | |

文学思想界 | 十七世纪哲学家,近代西方哲学公认的三大理性主义者之一 | 巴鲁赫·斯宾诺莎 |

全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师 | 卡尔·马克思 | |

十九世纪德国伟大诗人 | 海因里希·海涅 | |

十九世纪的大批评家 | 格奥尔格·勃兰兑斯 | |

二十世纪伟大的思想家、政治理论家 | 汉娜·阿伦特 | |

国际法学“权力政治学派”创制者,国际关系现实主义学派大师 | ||

最初的独白者 | 施尼茨勒 | |

美国史上最成功并且最有声望的艺术家之一 | 芭芭拉·史翠珊 | |

小说艺术的伟大革新者 | 马赛尔·普鲁斯特 | |

以色列诗人 | 尤里·基维·格林伯格 | |

“作家的作家” | 马尔克·奥莱尔·斯坦因 | |

享誉世界的大文学家 | ||

西方现代派文学奠基人 | ||

用历史弹奏时代的最强音 | 利翁·福伊希特万格 | |

《圣经》哺育的文学天才 | 萨缪尔·约瑟夫·阿格农 | |

制订“机器人三定律”的科幻大师 | 艾萨克·阿西莫夫 | |

河堤上的哲人 | ||

大“记者”作家 | 伊利亚·爱伦堡 | |

犹太作家 | 沙隆·阿里奇姆 | |

早期希伯来文诗人 | 哈伊姆·纳赫曼·比亚利克 | |

犹太诗人 | 亚伯拉罕·马普 | |

异化青年的“守望者” | 杰罗姆·大卫·塞林格 | |

小题材作品大师 | 艾兴格 | |

作家 | 肖洛姆·阿莱汉姆 | |

最有资格代表时代的美国作家 | 诺曼·梅勒 | |

“黑色幽默”文学的第一人 | 约瑟夫·海勒 | |

1991年诺贝尔文学奖得主,南非文学的一颗彗星,女作家 | ||

“垮掉的一代”冲浪人,垮掉派领袖 | ||

诗人沉思者 | 约瑟夫·布罗茨基 | |

《黑色的星期天》作者 | 鲁兰斯·查理斯 | |

《安妮日记》作者 | 安妮·弗兰克 | |

作家 | 苏珊·桑塔格 | |

犹太人学者 | 瓦尔特·本雅明 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。