-

南宋 编辑

南宋(1127年6月12日—1279年3月19日)是宋朝第二个时期,因以临安(今浙江杭州)为都城,史称南宋,历九帝,享国152年。1127年,宋徽宗之子赵构于应天府(今河南商丘)称帝,是为宋高宗。宋高宗先任用岳飞等主战派抗金,之后主和派秦桧独相十八年,签订“绍兴和议”。1162年孝宗受禅,励精图治,发动“隆兴北伐”失败议和,随后大力发展内政,开创“乾淳之治”。1189年、1194年光宗、宁宗受禅,韩侂胄夺权,开庆元党禁,发动“开禧北伐”。随后史弥远诛韩擅政二十六年。1233年,理宗亲政,早期任用郑清之、史嵩之实行“端平更化”,对蒙战事积极,中后期重用奸臣丁大全、贾似道。宋度宗即位后专事享乐,国事衰颓。1276年元军攻入临安,朝廷流亡南方,文天祥等忠臣回天无力。1279年崖山海战失败后,陆秀夫与幼帝跳海身亡,南宋最终灭亡。绍兴和议后,多数时间与金朝“淮水—大散关”为界。统治范围限于秦岭淮河线以南地区,与金朝、蒙古(元朝)长期对峙。南宋虽然外患深重,统治者偏安一隅,但其经济上外贸高度发达,重心完成了历史性南移;思想学术和文化艺术高度发展,理学成型确立正统地位,并向海外传播,形成了东亚“儒学文化圈”。南宋开启了中国社会的平民化进程,并出现了欧洲近代前的一些特征:市民阶层形成、雇佣关系、城市化,还推动了中华民族的大交融。在中华文明发展中具有文艺复兴和经济革命的意义,在世界历史进程中有着重要的地位。

建炎南渡

主词条:建炎南渡、苗刘兵变

靖康二年(1127年),金军南下,攻陷汴梁(今开封),掳走两宗北去,北宋灭亡,史称“靖康之变”。金朝从汴京撤军,立张邦昌为伪楚皇帝。徽宗免于被俘的儿子康王赵构拥兵在外,张邦昌无力抗衡,以孟太后之名,下诏立其为帝。五月初一(1127年6月12日),赵构在南京应天府(又称归德军,金称之为归德府,今河南商丘)正式即位,重建宋朝,是为宋高宗,即年改元建炎。 当时宋朝仍控制河南、关中。

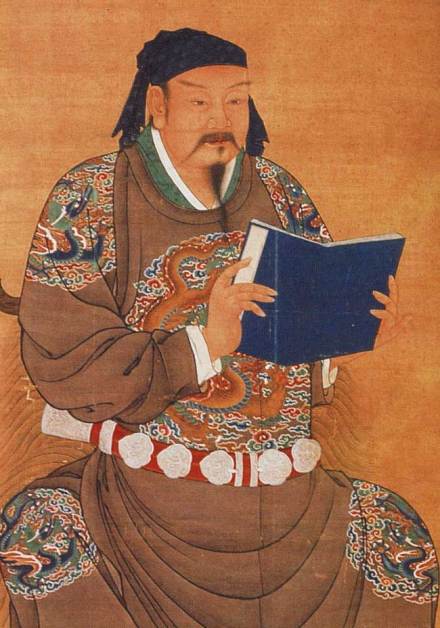

李纲彩像(清人绘)

李纲彩像(清人绘)

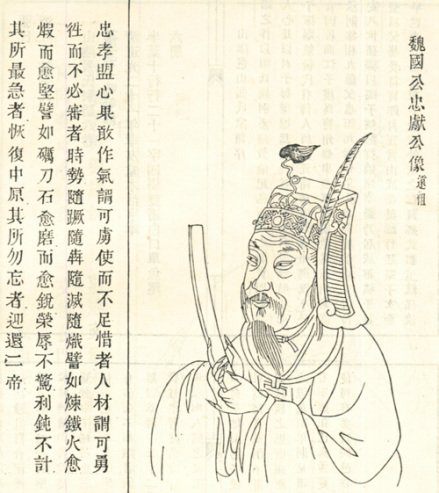

宗泽像取自清顾沅辑,道光十年刻本《古圣贤像传略》。

宗泽像取自清顾沅辑,道光十年刻本《古圣贤像传略》。

高宗没有对抗金朝的决心,罢免了李纲等人,亦屡次拒绝宗泽要他回汴梁主持大局的请求。对宗泽的每次上奏,黄、汪都嘲笑他。不久高宗南逃扬州。燕人赵恭冒称高宗弟信王赵榛,聚兵五马山抗金,寻求高宗支持,高宗亦名为支持实予制约,导致其最终失败。宗泽亦忧愤而死。 高宗则派杜充去接手开封府的防务 。宗泽死后,金军决定派完颜宗翰南伐。

建炎二年(1128年),完颜宗弼大举南侵,北方抗金形势迅速逆转。义军被逐个击破,官军分崩离析。 十二月,金军攻破东京(今河南开封),形势危急。 高宗诏令百官议事。吏部尚书吕颐浩和户部尚书叶梦得都进言请求南巡,借长江之险以防备金军。

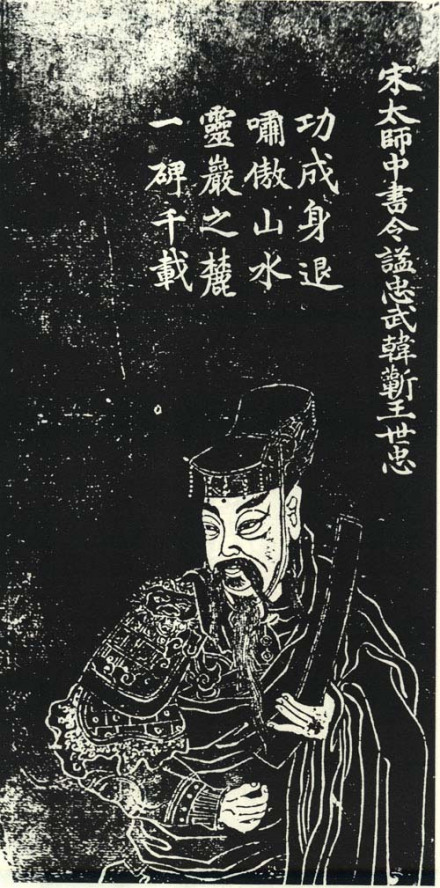

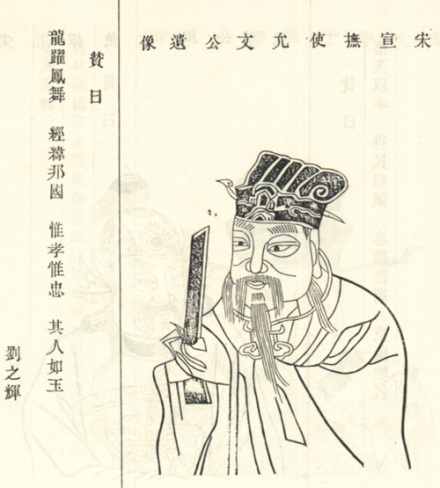

韩世忠苏州石刻像刻于清道光七年,为《沧浪亭五百名贤像》之一。

韩世忠苏州石刻像刻于清道光七年,为《沧浪亭五百名贤像》之一。

建炎三年(1129年)正月,完颜宗翰破徐州, 御营平寇左将军韩世忠于沭阳兵败 ,金军随后攻下泗州。泗州(今安徽泗县)前线急忙汇报,高宗听闻后大惊失色,下令连夜搬走私产。 二月初一,高宗的御船停泊在河岸,扬州百姓十分惶恐,高宗才下诏令民众自行躲避金军。叶梦得立马准备好大舟,并用户部剩下的东西补贴官员俸禄和军中物资。 高宗派遣吕颐浩、礼部侍郎张浚前往淮河一带筹备兵马。 不久金军前锋直抵天水军(今安徽天长)。高宗立即和内侍康履和王渊出走扬州。黄潜善和汪伯彦听到高宗出走后策马南逃。城内军民听说皇帝逃出城外,也纷纷向城外逃跑。城中拥挤混乱,死伤与落水者不计其数。 朝野将扬州大溃退都归咎于黄、汪二人,高宗也不满他们,二人遂罢相。高宗任命叶梦得为尚书左丞 ,朱胜非为尚书右仆射兼中书侍郎, 王渊为签书属枢密院事。 王渊在扬州大溃退时对金军不抵抗,因与内侍康履、蓝珪沆瀣一气,反而升迁。在高宗从逃亡与到达杭州以后,这些宦官依然肆无忌惮,作威作福,激起军民极大义愤。

三月,御营司武将苗傅、刘正彦忌恨王渊骤然升迁和宦官胡作非为,在杭州发动兵变。他们诛杀王渊和康履 ,胁迫高宗将皇位禅让给年仅三岁的皇子赵旉,由孟太后垂帘听政,改元明受。这时,同签枢密院事吕颐浩正在建康(今江苏南京),礼部侍郎张浚则督军平江(今江苏苏州),他们闻讯后即联络武将韩世忠、刘光世等起兵勤王。苗刘二人进退失据,弃城而逃,高宗复辟。五月,苗、刘被俘获,两个月后被处死。 吕颐浩因平定苗刘之变有功,先拜尚书右仆射,复迁左仆射。此时吕颐浩位高权重,因此为人所惮。 同年秋,完颜兀术继续挥军南下,渡过长江,吕颐浩曾请高宗登船入海避敌。

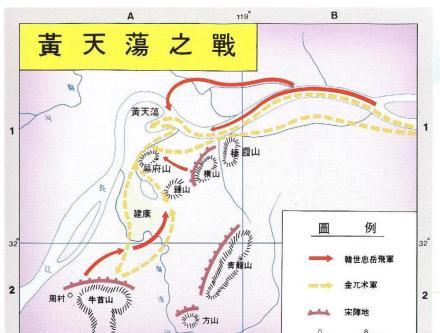

黄天荡之战

黄天荡之战

绍兴稳基

主词条:岳飞抗金

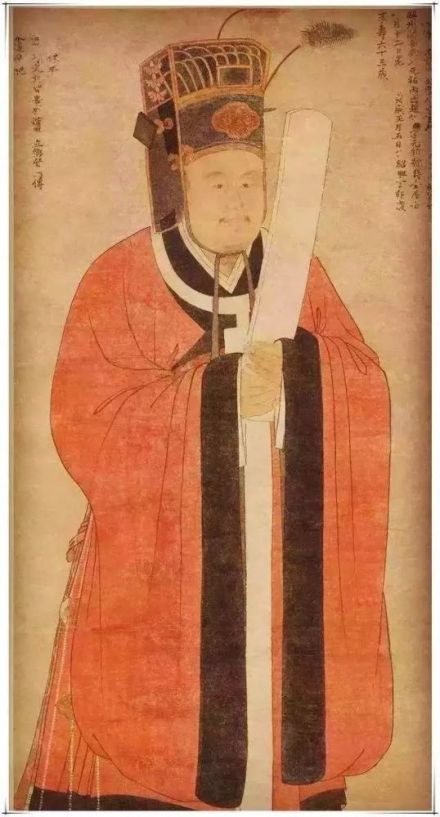

八相图中的太师、益国公秦桧

八相图中的太师、益国公秦桧

绍兴元年(1131年)二月,礼部尚书秦桧升任参知政事。 宰相范宗尹建议讨论徽宗崇宁、大观以来朝廷滥赏之事,秦桧极力赞成,但高宗坚决反对,秦桧遂附和高宗,并以此为由排挤范宗尹。七月,范宗尹罢相。 八月,秦桧升任右仆射、同中书门下平章事、兼知枢密院事,首次拜相。 九月,吕颐浩二度拜相,与秦桧共掌朝政。 秦桧密谋夺吕颐浩权,就让党羽造谣。于是高宗诏命吕颐浩专管军旅,秦桧专管政务。 十月,大散关守将吴玠大败金军于和尚原。 张浚承制授他为镇西军节度使。

绍兴二年(1132年)四月,吕颐浩都督江、淮、荆、浙诸军事,随即在镇江建造都督府。 五月,秦桧奏请设修政局,自为提举,与参知政事翟汝文同领政务。 随后,秦桧弹劾翟汝文罢官。七月,朝廷废除修政局。吕颐浩还朝后,谋划赶走秦桧,以朱胜非为助,任命黄龟年为殿中侍御史、刘棐为右司谏。黄龟年弹劾秦桧结党专权。 秦桧也擢用胡安国、张焘、程瑀等道学家参与经筵,以图排挤吕颐浩。吕颐浩随即听从席益意见针对胡安国。 于是,秦桧与吕颐浩的矛盾以是否引用朱胜非入朝而展开,以胡安国成为争斗的前锋。吕颐浩利用黄龟年以失职罪罢免了胡安国后,加紧对秦桧的打击,清理己被秦桧控制的台谏的力量。 在双方争斗处于胶着状态时,秦桧大力提倡“南自南,北自北”,与高宗的想法相左 ,吕颐浩便借助綦崇礼和权邦彦的力量让高宗对秦桧心生厌烦。 八月,高宗降诏,秦桧罢相。 随后吕颐浩独揽大权,大力排挤秦桧、李纲、李光等人,道学家都被逐出朝。 吕颐浩的做法打击面过大,在压制道学之人的同时,自己也树敌颇多。再加上他的经济政策又触动许多人的利益,失去了许多人的支持。不久吕颐浩也在众人的弹劾中罢官下野。

绍兴五年(1135年)正月初五日,赵鼎建议金军逃归后尤其应当博采众议,做好善后工作。高宗便令吕颐浩等人商议攻战守备,措置绥怀的策略。二月,高宗回到临安,升任赵鼎为左仆射、知枢密院事,张浚以右仆射兼知枢密院事,都督诸路军马。宋高宗将边务托付给张浚,将朝廷政务托付给赵鼎。赵鼎与张浚并相的时期被认为是南宋初年政治最清明的时期,有“小元祐”之称。

绍兴六年(1136年)秋,刘豫派儿子刘麟、侄子刘猊分路进犯南宋,当时沿长江上下没有军队,赵鼎寄信给张浚让他命张俊与杨沂中合兵剿敌。张俊进军至藕塘大败敌军,赵鼎命令杨沂中援助刘光世,刘光世却已回师。赵鼎请高宗下诏:有不听命者,听任军法处置。刘光世急忙进兵至淝河与刘麟作战,打败敌军。 凯旋而归的张浚回朝后,与赵鼎矛盾开始激化。早在两人刚并相不久,因张浚的行府侵夺了三省、枢密院的权力,部分官员对张浚的做法深感不满,甚至提出辞职。另外,赵鼎对张浚某些军事部署也持怀疑否定态度。 十二月,在左、右两相不睦的情况下,赵鼎请求辞去相位,以观文殿大学士出知绍兴府。

赵鼎画像

赵鼎画像

绍兴八年(1138年)正月,宋高宗离开建康,定都临安(今杭州)。不久,赵鼎建言进兵。高宗决意求和,对反和的意见一律严厉拒绝。张浚连续五次上书,激切反对“和议”。韩世忠奏请立即决战。岳飞奏称“金军不可信,和好不可恃”,直指秦桧。枢密副使王庶上书,说和战是存亡所系。秦桧罢免王庶,任用附和议和的孙近。兵部侍郎张焘和吏部侍郎晏敦复、馆职官员胡珵等人联名上书,揭穿金朝“和议”阴谋”。枢密院编修官胡铨上疏,请斩秦桧、孙近、王伦。民间把胡铨奏疏刻板传诵,流布四方。 七月间,王伦去金朝商议地界。赵鼎要求依钦宗时签订的旧约。秦桧与赵鼎因此意见分歧越来越大。十月间,赵鼎罢相。之后,参知政事李光也与秦桧进行了斗争,但最终失败。随着李光被贬,朝中再没有与秦桧抗衡的力量。 秦桧独揽相权,加紧“讲和”的活动。同时金朝派萧哲为江南诏谕使来宋,要高宗跪拜授受诏书。金朝所谓“和议”的实质完全暴露,朝野抗战派官员掀起了反投降的热潮。十一月,高宗下诏,传达金国要宋廷屈己议和,百官多认为金国之言不可信。秦桧擢升中书舍人勾龙如渊为御史中丞,排挤朝中议论不合之人。吕本中、张九成 、冯时行 、胡铨 等皆被贬出朝廷。

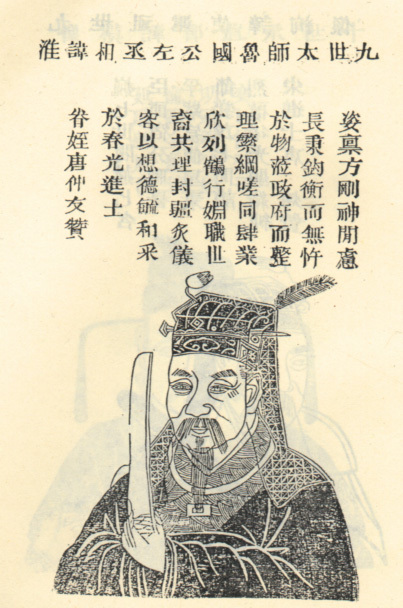

岳飞坐像为南薰殿旧藏历代名臣像。

岳飞坐像为南薰殿旧藏历代名臣像。

绍兴十一年(1141年),高宗解除岳飞、韩世忠等大将的兵权,向金表示坚决议和的决心。不久,他与秦桧制造岳飞父子谋反冤案,以“莫须有”的罪名加以杀害,遂同金朝达成了屈辱的绍兴和议,向金称臣纳贡,以换取金承认自己在淮河/大散关以南地区的统治权。十一月和议达成后,按金朝规定,秦桧成了终身宰相,宋高宗虽对他日益猜忌,却仍纵容他专权跋扈,对主张抗战的臣僚加以排斥和打击。后期由于秦桧权势太大,引来宋高宗的警觉。例如宋高宗亲下命令,使秦桧之孙秦埙失去状元。秦桧的权势日渐下降。绍兴二十五年(1155年),秦桧病重,他又策划让其子秦熺接替相位,被宋高宗否决,不久就一命呜呼。 在秦桧死后,宋高宗仍委任主和派万俟卨等人掌政,坚守对金和议条款,每年除纳贡银二十五万两、绢二十五万匹外,送给金统治者贺正旦、生辰等的礼物也“以巨万计”,只要金朝统治者索取玩好,宋高宗立即下令搜访送去。

绍兴三十一年(1161年)秋,金海陵王完颜亮大举南侵,赵构又想再次逃离临安府。但完颜亮被虞允文在采石击退。金海陵王渡江失败,被部下所杀。宋高宗遣使贺金世宗完颜雍即位,准备再次对金议和。

隆兴北伐

自完颜亮南侵失败后,南宋北伐的声音高涨。宋高宗决定禅位于养子赵昚,是为孝宗。孝宗即位,皇位又转入太祖一系,在当时统治集团中起着一新耳目的作用。但宋高宗作为太上皇,仍然对孝宗施加压力,而且纵情享乐,花费巨大。

张浚像取自清道光修《浙江山阴张氏宗谱》。

张浚像取自清道光修《浙江山阴张氏宗谱》。

接着,孝宗又清理了其他各种冤案,为遭秦桧迫害的李光、赵鼎、范冲、朱震等人恢复名誉,厚待其子孙;对于那些尚健在的,则大多重新起用,不少人还被授予显位重职。如辛次膺、胡铨在高宗朝以敢于抨击秦桧而著称。孝宗即位后,立即将两人重新召回。辛次膺初任御使中丞,旋升同知枢密院事,进而担任参知政事。胡铨亦被授予权兵部侍郎之职。

史浩画像

史浩画像

四月,孝宗召见张浚,询问恢复的计划。张浚请孝宗即日下诏,进驻建康,鼓舞将士北伐。史浩又持异议,张浚和他在殿上辩论,史浩反对轻举妄动恢复中原。张浚单独见孝宗,提出出兵渡江计划,得孝宗准许,可以诏令不经三省,直接派兵出战。 史浩听说出兵而未经其同意,上书攻击张浚、陈康伯,并请求辞相。孝宗罢免史浩,支持张浚出兵。 随后张浚命李显忠、邵宏渊出兵北伐,李显忠接连攻占灵璧、虹县,张浚渡江前驻盱眙督战,李显忠又攻占宿州。李显忠被任为淮南、京畿、京东、河北招讨使,邵宏渊为副使,准备收复中原。但不久在金军攻击下,因邵宏渊坐视不战,李显忠被迫退兵,宋军溃败,史称“符离之战”。主和派势力随即抬头,秦桧党羽汤思退,于七月间被任为右相兼枢密使,议和活动也在进行中。十二月,汤思退升任左相兼枢密使,张浚也升任右相兼枢密使,仍兼江淮东西路。

主和派宰相汤思退画像

主和派宰相汤思退画像

隆兴二年(1164年)十二月,宋廷在金大军胁迫下达成《隆兴和议》。主要内容为:把原本向金称臣改为叔侄关系,金为叔,宋为侄,金改诏表为国书,绢贡献由25万减至20万,岁币减至20万银两 ,宋割唐(今河南唐河)、邓(今河南邓县东)、海(今江苏连云港)、泗(今江苏盱眙北)四州外,再割商(今陕西商县)、秦(今甘肃天水)二州与金。因和议至次年即乾道元年(1165年)正式生效,故又称“乾道之盟”。

乾淳之治

主词条:乾淳之治

虞允文像取自清宣统修《江苏云阳虞氏族谱》。

虞允文像取自清宣统修《江苏云阳虞氏族谱》。

因宋、金使臣往来受书,仍沿用君臣礼,孝宗很为懊恼。宋钦宗这时已在金朝死去。虞允文主张派遣使臣去金,以索取徽、钦陵寝地为名,要金朝归还洛阳、巩县地(北宋皇陵所在地),并要求改订受书礼。吏部尚书陈良祐反对,随后被贬官出朝。 虞允文向孝宗推荐李焘或范成大为遣使人选。因为李焘拒绝,范成大便于乾道六年(1170年)五月,出使金朝,面见金世宗,拿出改礼索地的文书。金朝不敢杀范成大,回书拒绝。 此举显示南宋朝廷敢于提出挑战。

宋孝宗赵昚

宋孝宗赵昚

之后,由于同时期的金朝也出现了金世宗治下的“大定之治”,宋廷找不到边衅可作为破坏和约的北伐借口。孝宗便着重于发展内政。他重用王淮、周必大等人为相治理国政,还提拔王十朋、范成大、杨万里等直臣和铮臣 ,积极整顿吏治,裁汰冗官,惩治贪污,加强集权,重视农业生产。当时社会民生富庶、人民安居乐业、呈现政治繁荣的局面。南宋朝廷重视生产,劝课农桑,兴修水利,民和俗静,家给人足,牛马遍野,余粮委田,出现了天下康宁的升平景象。

和战之争

与此同时,战与守的争论并未随国家建设停止,而是深入到思想领域。这时,哲学家朱熹的道学学派逐渐形成。而思想家陈亮针对朱熹的“存天理,灭人欲”提出“实事实功”的主张。陈亮又指责儒者的所谓“君道”是“迂腐之论”。他的学说在浙江产生了广泛影响,进而传播到江西,甚至吕祖谦的一些门徒也接受了陈亮的影响。陈亮还得到了抗战派将领辛弃疾的支持。“事功”之学兴起,抵制着朱熹道学的传播。

王淮像取自《浙江金华赤松王氏宗谱》。

王淮像取自《浙江金华赤松王氏宗谱》。

淳熙五年(1178年),史浩任右相,又推荐朱熹入朝,因遭反对,改命知南康军。次年,朱熹到任,就在庐山重建白鹿洞书院,传播道学。淳熙七年(1180年),朱熹上书给孝宗,讲“正心术,立纪纲”,又指责朝中官员。孝宗很不悦,令赵雄加以驳斥。赵雄认为处罚朱熹反而成就了他的名声。加之翰林学士周必大也极力劝阻,孝宗才停止处罚。 次年,朱熹在南康军任满,孝宗派朱熹到浙东路管理常平茶盐。

支持朱熹的道学联盟领袖周必大

支持朱熹的道学联盟领袖周必大

这时朝廷上反战主和的保守势力积极活动。淳熙十四年(1187年),周必大任右相,留正参知政事。二人都是朝廷上反战官员的代表。在周必大支持下,左补阙薛叔似等上书攻击王淮。淳熙十五年(1188年)五月,王淮被排挤罢相。周必大又向孝宗推荐朱熹。六月,朱熹到临安入奏。 孝宗随后任命朱熹作兵部郎官。兵部侍郎林栗出来反对,说朱熹“本无学术,偷窃程颐、张载绪余”,创立道学。在受到任命之后且迟迟不赴任,并请将朱熹停罢。 周必大、薛叔似等纷纷上疏为朱熹辩解。太常博士叶适上书指出林栗用“道学”名目攻击朱熹,残害善类,请求孝宗严正纪纲,扶持善类。于是侍御史胡晋臣弹劾林栗,林栗被罢免,出知泉州。 朱熹也免官出朝。

和战之争以及道学和反道学之争并未随着主战派王淮的罢相病死和道学领袖朱熹的离朝停止,反而随着孝宗、光宗接连的两次禅让所导致的政局纷争愈演愈烈,直到韩侂胄发动的“庆元党禁”。

两朝内禅

主词条:过宫风波、绍熙内禅

淳熙十四年(1187年)十月,当了二十五年太上皇的宋高宗去世 ,在守孝三年后,宋孝宗决定让位给皇子宋光宗赵惇,由周必大和留正为左右丞相、王蔺为参知政事辅佐他,并自己退位为太上皇。

赵惇李皇后像台北故宫博物院藏。

赵惇李皇后像台北故宫博物院藏。

从绍熙三年(1192年)开始,大权旁落李氏之手。然而李氏为娘家大捞好处。她封娘家三代为王,侄子孝友、孝纯官拜节度使,一次归谒家庙就推恩亲属26人,172人授为使臣,李家门客都奏补得官。李氏家庙也明目张胆地僭越规制。 李皇后还屡屡离间孝宗与光宗,使二人长期失和。光宗内受制于李氏,久废朝拜太上皇之礼。上自官员士绅,下至贩夫走卒,以过宫为请求的人数不胜数,甚至还有叩头而泣、竭力劝谏的人。宋光宗一开始有回心转意的意思,又被李氏阻止而不成行,都城的百姓都开始担忧皇帝的状况。

傅伯星《李后弄权图》

傅伯星《李后弄权图》

绍熙五年(1194)五月,太上皇赵昚病笃。六月九日,太上皇病逝。光宗始终未去重华宫问疾,也不执丧,朝中骚动,尚书左选郎官叶适向左丞相留正建议,立皇子嘉王赵扩为监国。留正于是率宰执多次请求光宗,光宗表示想要退位。知枢密院事赵汝愚主张禅位给嘉王,而留正认为尚未建储议论此事会引起麻烦,于是称病离开相位而去。赵汝愚被迫通过知阁门事韩侂胄将内禅之意向太皇太后(宪圣慈烈皇后)请示,次日,赵汝愚请立嘉王为太子,并且说到光宗批有“念欲退闲”,于是太皇太后应允。七月五日,太皇太后命赵汝愚以旨谕嘉王赵扩即位,是为宋宁宗。立皇后韩氏,其父为韩同卿是韩侂胄之兄。光宗被尊为太上皇帝,李皇后被尊为太上皇后。

韩氏擅政

主词条:庆元党禁、开禧北伐

韩侂胄因拥立有功被任枢密院都承旨,传达诏令,得到宁宗和韩皇后的信任,又得到朝中抗金主战的官员的支持。

宁宗恭淑皇后韩氏

宁宗恭淑皇后韩氏

庆元元年(1195年)二月,在京镗的示意下,韩侂胄提拔秘书监李沐为右正言,并弹劾赵汝愚以同姓居相位。赵汝愚罢相出朝 。消息传出后,太学生杨宏中立刻联合徐范、张道、林仲麟、蒋傅、周端朝等五人上书朝廷,营救赵汝愚。韩侂胄将六人遣送“编管”(即交给地方官去管制),时人称为“六君子”。 六月,右正言刘德秀上书,说道学是“伪学”,请宁宗抗金,识辨道学。 于是国子司业汪逵、博士孙元卿、袁燮、国子正陈武都被罢免。 七月,御史中丞何澹为得到升迁,迎合韩侂胄,首开“录真去伪”的议论,借此排挤道学派。 吏部郎官糜师旦再次请考核真伪,被迁为左司员外郎。张贵模攻击《太极图》,也被赏赐。

糜师旦像取自1917年修江苏武进等地《糜氏宗谱》。

糜师旦像取自1917年修江苏武进等地《糜氏宗谱》。

庆元六年(1200年)秋,布衣吕祖泰击登闻鼓上书宁宗请斩韩侂胄、苏师旦、周筠并罢免因韩侂胄得势的陈自强,还请求任命周必大取代韩侂胄。御史施康年上书弹劾,于是周必大被降官一级,吕祖泰被流放拘管。 不久后,由于提出党禁的京镗已死,韩侂胄又想要为北伐笼络人心,加之张孝伯提醒韩侂胄将来有报复之祸,韩侂胄便授意侍御史林采、右正言施康年上疏请求杜绝天下攻讦、停止指认伪学。

嘉泰二年(1202年)二月,台谏上奏宁宗“真伪已别,人心归正”;韩侂胄便建议宁宗弛伪学之禁。于是,以赵汝愚平反为标志,党禁全面弛解。 一大批列入“伪学”并主战的健在者,例如刘光祖、陈傅良等都复官。

韩侂胄为了实现借北伐来稳固统治,再度起用光宗朝被排斥的主战官员:陈贾任兵部侍郎,吴挺子吴曦任四川宣抚副使。家居的辛弃疾也出任浙东安抚使,并起到了重要作用。 嘉泰四年(1204年),宁宗、韩侂胄又追封岳飞为鄂王,以支持抗战派将士。 不久后,又削去秦桧的王爵,并把谥号改为缪丑。贬秦的制词一时传诵,大快人心。 韩侂对秦桧贬抑,对妥协势力进行沉重打击,为北上抗战作了舆论准备。

开禧元年(1205年)七月,韩侂胄加封平章军国事,总揽军政大权 ,下令各军密作行军的准备,出朝廷封桩库金万两作军需。命吴曦练兵西蜀,赵淳、皇甫斌准备出兵取唐邓。殿前副都指挥使郭倪指挥渡淮。 次年四月,郭倪派武义大夫毕再遇(岳飞部将毕进子)、镇江都统陈孝庆进兵,二人提前出兵,攻其不备,还声东击西,金军败溃,宋军收复泗州。 陈孝庆继续进兵,攻下虹县。江州统制许进攻下新息县。光州民间武装攻下褒信县。 宋军出兵得胜,形势大好。五月间,韩侂胄请宁宗正式下诏北伐。

韩侂胄调任光宗时派往四川的丘崈为江淮宣抚使,丘崈辞不受命。 宁宗下诏朝内外举荐将帅边守。邓友龙出任两淮宣抚使。程松为四川宣抚使,吴曦仍为副使。伐金主力军分布在江淮、四川两翼。但早在伐金前一月,吴曦已里通金朝图谋叛变。 金朝指令吴曦按兵不动,并密许其作蜀王。 韩侂胄多次催促,吴曦不理。金军有吴曦在四川接应,得以集中兵力到东线作战。 六月,宋郭倪军驻扬州,派遣郭倬、李汝翼会师攻取宿州、李爽攻寿州、皇甫斌攻唐州、王大节攻取蔡州都战败。只有毕再遇一军继续获胜。 韩侂胄因出兵无功,罢免苏师旦和邓友龙,又用丘崈为两淮宣抚使,用叶适知建康府兼沿江制置使。丘崈一上任就放弃泗州,并贬斥王大节等人。 战争形势因此变为金军南侵。十一月,丘崈任签书枢密院事,督视江淮兵马。 金完颜纲军陷光化、枣阳、信阳等地。 不久淮西县镇,都被金军占领。 年底,金军秘密派人去见丘崈示意讲和,丘崈送金使北归。 从此,丘崈多次遣使与金军谈和。

安丙塑像

安丙塑像

韩侂胄筹画再战时,朝中主降的官员大肆活动。史浩之子、时任礼部侍郎史弥远和对记恨韩侂胄的皇后杨桂枝以及其兄杨次山勾结,在联合皇子赵询上奏宁宗无效后,派人在上朝时把韩侂胄害死。 韩侂胄死后,军政大权全归史弥远。随后,苏师旦被处死。投降派完全遵照金朝要求,把韩、苏的头割下,派使臣王柟送到金朝 ,并且全部接受金朝提出的条件:增岁币为三十万,犒师银(赔款)三百万两。金军自侵占地撤回。当时太学生作诗讽刺:“自古和戎有大权,未闻函首可安边。生灵肝脑空涂地,祖父冤仇共戴天。”

弥远当国

赵扩杨皇后画像台北故宫博物院藏。

赵扩杨皇后画像台北故宫博物院藏。

史弥远执政后,对韩侂胄北伐时的执政官员和作战将领不遗余力地打击。陈自强罢相,又贬到雷州安置。 邓友龙贬南雄州安置。郭倪、张岩罢官。已经死去的辛弃疾仍被加罪。叶适因而被弹劾为附会韩侂胄用兵,被罢官夺职。只有主和的丘崈升任江淮制置大使,又进为同知枢密院事。 史弥远排挤走卫泾以后 ,又升任右丞相。 但拜相仅月余丁母忧,而钱象祖也被论劾出朝。 御史中丞章良能则升为同知枢密院事。 太子还建议宁宗赐史弥远宅邸供其服丧,而史弥远则坚持在老家守丧。

楼钥头像取自清光绪修《浙江山阴娄氏宗谱》。

楼钥头像取自清光绪修《浙江山阴娄氏宗谱》。

同时,史弥远独揽相权和军权,破坏宰执制度,前后独相达二十六年。从他开始,宰相兼枢密使成定制,这对南宋后期权臣专政的局面以直接影响。从嘉定六年(1213年)起,他就经常“决事于房闼,操权于床第”,破坏了政事堂制度,最高行政权沦为其囊中之物。 另一方面,史弥远独攥官吏任命大权,培植个人势力,只把官员任命结果告诉给赵扩,从来不取旨奏禀。史弥远还以官职差遣为诱饵,呼朋引类,结党营私。 最后,史弥远操纵台谏,控制言路。这样,史弥远既杜绝言路,又让台谏成为鹰犬。 因此嘉定政治成了史弥远专政,以至朝野“皆言相不言君”。而赵扩也习惯了做傀儡皇帝。尽管如此,还是有人抗争史弥远专政。当年上书请斩韩侂胄的武学生华岳, 诛韩以后担任殿前司同正将。他曾上书赵扩,大忤史弥远。

史弥远画像

史弥远画像

绍定六年(1233年)十月,史弥远病重,才将他的党羽郑清之升为右丞相。次日,以病危致仕。数日后,史弥远去世,追封卫王,谥忠献。 理宗还把本应归还的宰相赐第仍赐史家作家庙。理宗还专门下一道“保全故相史弥远”的御笔手诏,不仅史弥远的罪行一律不准追究,凡涉及三十年来史弥远及其家人的行为都不许论奏,也防止了他人追究自己的得位不正之事。 史弥远死后,人们才发现其流毒比韩侂胄更深、为害更烈。 从韩侂胄与史弥远前后将近四十年,南宋后期的衰颓已不可逆转。

端平更化

主词条:端平入洛、端平更化

绍定六年(1233年)十月,理宗始得亲政,他从小生活在民间,想有所作为。同时,由于史弥远擅权时期排斥异已,造成统治集团内部的激烈纷争,也不利于统治。为此,他开始采取一些有别于史弥远时代的政治措施,以使各股政治势力趋向平衡,遂诏改元端平,史称”端平更化”。在除史弥远为左丞相的同时,理宗以参知政事郑清之为右相,又以薛极为枢密使,乔行简和陈贵谊并为参知政事,组成了以史弥远亲信为主的中枢集团。

崔与之石刻像

崔与之石刻像

同时由于金朝已经大势已去,宋理宗也抱有收复三京(东京开封府、西京河南府、南京应天府)的希望。端平元年(1234年)正月金朝灭亡后,赵范、赵葵、全子才等建策守河、据关,收复三京之地,以扼制蒙古军长驱南下,理宗采纳其建议。六月,命赵范移司黄州(今湖北黄冈南),全子才合淮西兵万人赴汴京(今河南开封),赵葵率淮西兵五万经泗州(今江苏盱眙)赴汴,继又进据洛阳。但因经多年战乱破坏,州县多为空城,粮饷不济。蒙古军乘机来攻,又决黄河寸金淀(今河南开封北)灌宋军,宋军多溺死,余部大败而回。

对外作战失败后,宋理宗便专心进行内政改革,有以下几个方面:

一、驱逐史党。他虽对史弥远曲加维护,但对其党羽则决不宽贷。在史弥远病危期间,理宗夜降诏旨,罢免了梁成大。端平元年(1234年)五月,流放“三凶”:李知孝瑞州居住,梁成大潮州居住,莫泽南康军居住。袁韶因趋附史弥远而位居执政,赵善湘以史弥远亲家而擢任制帅,也都遭论劾而罢任。其他被罢黜的史党不胜枚举。

二、审慎用相。在听从崔与之的建议后,理宗决定慎择宰相,纠正了嘉定以来权臣独相的局面,使这一时期的政治相对稳定。郑清之任相虽出于史弥远的安排,但不像史弥远那样专断,在配合更化上君臣十分投契。 端平三年(1234年),郑清之罢相。史称郑清之“声誉翕然”,对当时召用正人,出力尤多。

史嵩之画像

史嵩之画像

杜范画像

杜范画像

其三,亲擢台谏。史弥远一死,理宗就把擢任台谏权攥在手中。这一时期,他任命台谏四十余人,知名的有洪咨夔、李宗勉、李韶、谢方叔、江万里、程元凤、李昴英等,大多立朝正直,议论恺切,使端平更化中的台谏风采成为南宋晚期一抹余晖。

魏了翁头像取自清光绪修《浙江余姚魏氏宗谱》。

魏了翁头像取自清光绪修《浙江余姚魏氏宗谱》。

理学名臣真德秀像

理学名臣真德秀像

其六,尊崇理学。理宗即位后便进封朱熹为信国公。作为理学官学化进程中举足轻重的一位君主,理宗于端平元年(1233年)下令周敦颐、程颢、程颐、张载和朱熹入祀孔庙。次年,理宗采纳李埴建议,享受祀孔庙待遇的改为胡瑷、孙复、邵雍、欧阳修、周敦颐、司马光、苏轼、张载、程颢与程颐。淳祐元年(1241年),理宗分别追封周敦颐、程颢、程颐、张载为伯,与信国公朱熹同为儒学嫡传正宗,列入孔庙从祀。与此同时,理宗宣布王安石是儒学“万世罪人”,黜出孔庙;胡、孙、苏、欧也被迁出。景定二年(1261年),司马光又与邵雍、张试、吕祖谦补祀孔庙,程朱理学的官学正统地位宣告确立。 擢用理学之士,也是理宗表彰理学的重要表现。真德秀、魏了翁被史弥远排斥出朝后,在理学成为儒学正统过程中最有贡献,并称二贤。端平元年(1233年),理宗召真德秀为翰林学士,魏了翁直学士院。当时,物价腾贵,人民对他们回朝寄予厚望。但他们入朝后大谈“正心诚意”,对物价虽采取过措施却收效不大。次年,真德秀升任参知政事,仅两月就去世。魏了翁立朝仅六个月。理宗召用二人,主要是借此起推崇理学、任用贤能的象征性作用。

端平更化是南宋后期黑暗政治中的短暂亮色,对革除史弥远专政时的弊政,对稳定理宗亲政后的政局与社会经济,产生了一定的积极效果。但南宋王朝已不是那些澄清吏治、整顿财政等治标不治本的措施所能奏效的。端平入洛只落得仓皇北顾。清除史弥远余党也畏首畏尾。成功的大概要数尊崇理学,理宗的庙号也因而名至实归。

二帝怠政

吴潜画像

吴潜画像

景定元年(1260年),忽必烈自立为汗之后,派遣使者郝经与贾似道继续谈和,但是被贾似道扣押在真州(今江苏仪征)。六月,理宗下诏立其弟赵与芮之子、先天不足的赵禥为太子。 景定五年(1264年)十二月二十六日,赵禥即位,是为度宗。度宗更加荒淫昏庸,在作太子时就以好女色出名。即位后,整天沉溺于酒色。称贾似道为“师相”,加号平章军国重事,由宰相替他掌印。

贾似道画像

贾似道画像

咸淳三年(1267年),忽必烈下令攻打南宋的重镇襄阳。宋军利用汉水把物资送入城内,才能坚守城池。 守将吕文德及吕文焕坚守城池六年,贾似道派了范文虎及李庭芝援助,但两者之间不和。贾似道封锁了所有消息,度宗并不知此事。襄阳、樊城被围三年后,度宗才得知此事。 在咸淳九年(1273年),樊城失守,襄阳城破,吕文焕最终投降,襄阳保卫战结束。

襄、樊相继失陷,南宋朝中震动。给事中陈宜中上书,说襄、樊之失,都是由于范文虎怯懦逃跑,请把他斩首。贾似道不许,只降一官,知安庆府。监察御史陈文龙上书反对,贾似道将陈文龙贬官。 太府寺丞陈仲微上书劝其“幡然改悟”,贾似道将陈仲微贬斥出朝,任江东提点刑狱。 京湖制置使汪立信写信给贾似道说“天下之势,十去八九”,斥责倒行逆施,并献上二策。贾似道大怒,随即将其罢免。 襄、樊失陷后,贾似道拒绝救亡建策,一意孤行。

大势已去

陈宜中像

陈宜中像

江万里像

江万里像

此时元兵南侵,宋沿江制置大使、建康守臣赵溍逃跑,建康降元。镇江、宁国、隆兴、江阴等地宋守臣弃城逃跑。太平、和州、无为的守臣纷纷投降 ,仍有池州通判赵卯发同妻子自缢殉国 ,饶州知州唐震不屈而死 、原丞相江万里与儿子投水而死。 伯颜率大军逼近临安,临安守卫空虚。谢太皇太后遂号召天下勤王。各地大批官员都在准备投降元朝,不予响应。但仍有郢州守将张世杰 、江西安抚副使文天祥 、湖南提刑使李芾 率兵入援。

元兵将至临安,临安全城戒严。同知枢密院曾渊子、左司谏潘文卿、右正言季可、两浙转运副使许自、浙东安抚使王霖龙、侍从何梦桂、曾希贤等数十人都逃跑了,朝中十分萧然。签书枢密院事文及翁,同签书枢密院事倪普都劝台谏弹劾自己,奏疏还没有呈上就出关逃跑。太皇太后谢道清听闻后在朝堂下诏怒斥群臣,但是仍然不能禁止这种行为。

国沉南海

主词条:崖山海战、宋末三杰

南宋爱国宰相文天祥

南宋爱国宰相文天祥

宋末三杰雕塑

宋末三杰雕塑

陆秀夫半身像取自清顾沅辑,道光十年刻本《古圣贤像传略》。

陆秀夫半身像取自清顾沅辑,道光十年刻本《古圣贤像传略》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。