-

四书 编辑

四书即论语、孟子、大学、中庸,又称四子书,为历代儒学子首要研习之书。南宋朱熹取《礼记》之大学、中庸篇,分章注释,与论语、孟子合为“四书”。

四书及其注释包涵孔子弟子及再传弟子、孟子、程子、朱熹等,其编撰时长达一千八百年之久。南宋后,四书成为官学书籍和科举指定书目,对历代文教产生了极大影响。

作品名称:四书

外文名:无

作品别名:四子书

作者:孔子的弟子及再传弟子

创作年代:春秋战国

作品出处:儒家书籍

文学体裁:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》

地位:南宋后官学书籍和科举指定书目

四书

四书

马积高在《重印四书集注前言》里讲:“南宋朱熹写了读余隐之尊孔孟辩,并将孟子编入四书”,之中的“四书”,即为《大学》《中庸》《论语》《孟子》之四书,也即《四书集注.朱熹集注》中的“四书”。

四书

四书

“四书”中所含文章,实则八篇。其中,《论语》记载孔子及其主要门弟子的言行。《孟子》记述孟子言论。大学章句中之“大学”,在大学章句开头明确指出:“大学,孔氏之遗书,而初学入德之门也。”。而大学之章句,在大学章句中明言是朱熹之语。中庸章句中之中庸,在中庸章句开头也明确指出,中庸“乃孔门传授心法,子思恐其久而差也,故笔之于书,以受孟子。”也就是说,中庸乃子思所著。而中庸之章句,在中庸章句中同样明确注明为朱熹之言。

需要说明的是《大学》,虽然是“孔氏之遗书”,但并非孔子亲手所著。朱熹在大学章句中讲,“右经一章,盖孔子之言,而曾子述之。其传十章,则曾子之意,而门人记之也。”

四书的成书是集大成之作。其作书时间跨度达一千八百年,作者先后有孔子及其弟子、子思、孟子及其弟子和程子、朱熹。

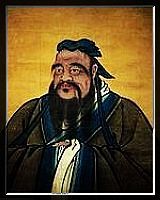

《论语序说》中介绍孔子,其名丘,字仲尼。其先宋人,父叔梁纥,母颜氏,以鲁襄公二十二年庚戌之岁十一月,生孔子于鲁昌平乡陬邑。孔子卒,年七十三。《孟子序说》中介绍孟轲,其驺人也,授业子思之门人。论语序说和中庸章句讲,子思,乃孔子之孙,伯鱼之子;授业于曾子;传道于孟子。曾子,孔子之门人,得孔子之真传。程子和朱熹都是理学家,南宋之鸿儒。朱熹曾向程子学习儒学。

作为儒家学派经书的《四书》,不仅保存了儒家先哲的思想和智慧,也体现出早期儒学形成的嬗递轨迹。它蕴含了儒家思想的核心内容,是儒学认识论和方法论的集中体现。其在中国思想史上产生过深远的影响。读来,仍不失其深刻的教育意义和启迪价值,堪称是源远流长的中华文化精华。但《四书》中也存在着先人思想的的局限性。

《大学》

《大学》

《大学》

原文:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有始终,知所先后,则近道矣。古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。至知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后 天下平。自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。此谓知本,此谓知之至也。所谓诚其意者,勿自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦,故君子必慎其独也。曾子曰:十目所视,十手所指,其严乎?富润屋,德润身,心广体胖,故君子必诚其意。诗云:瞻彼淇奥,绿竹猗猗。有斐君子,如切如磋,如琢如磨。琴兮僴兮,赫兮咺兮。如切如磋者,道学也。如琢如磨者自修也。琴兮僴兮者询栗也;赫兮咺兮者,威仪也;有斐君子兮,终不可喧兮者,道盛德至善,民不能忘也。诗云:于戏,前王不忘。君子贤其贤而亲其亲,小人乐其乐而利其利,此以没世不忘也。康诰曰:克明德。太甲曰:顾是天之明命。帝典曰:克明俊德。皆自明也。汤之盘铭曰:苟日新,日日新,又日新。康诰曰:作新民。诗曰:周虽旧邦,其命惟新。是故君子无所不用其极。

《中庸》

《中庸》

《中庸》

《论语》

《论语》

《论语》

《孟子》

《孟子》

《孟子》

《四书》

《四书》

《四书》根本上是教人如何做人,《四书》里很多内容告诉人们做人的尊严,人格的力量,人生的价值与意义。宋代张载(横渠)说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这是中国古代知识分子的文化理想,也是他对儒学精义的概括。按梁启超先生的说法,《论语》《孟子》等是两千年国人思想的总源泉,支配着中国人的内外生活,其中有益身心的圣哲格言,一部分早已在全社会形成共同意识。台湾著名心理学家杨国枢认为,以儒家文化为基底的中国文化其实是形塑中国人的心理和行为的非常重要的精神资源。

曾子

曾子

曾子

孔子

孔子

孔子

孟子

孟子

孟子

孔伋

子思

子思

孔伋:华夏族,字子思,鲁国曲阜(今属山东省)人。孔子嫡孙。尊称子思子。生于东周敬王三十七年(公元前483年),卒于周威烈王二十四年(公元前402年),终年八十二岁。 春秋战国时期著名的思想家。子思受教于孔子的高足曾参,孔子的思想学说由曾参传子思,子思的门人再传孟子。后人把子思、孟子并称为思孟学派,因而子思上承曾参,下启孟子,在孔孟“道统”的传承中有重要地位。《史记·孔子世家》记子思年六十二(当为八十二之误),而不详其生卒年。案子思之父孔鲤,死于孔子之前,子思的年代当跟孔子的年代相当。子思在儒家学派的发展史上占有重要的地位,他上承孔子中庸之学,下开孟子心性之论,并由此对宋代理学产生了重要的影响。因此,北宋徽宗年间,子思被追封为“沂水侯”;元朝文宗至顺元年(1330年),又被追封为“述圣公”,后人由此而尊他为“述圣”。

“四书五经”是中国人熟悉的一个词组,甚至已经成为简单描述中国文化的一个基本符号。“四书”相对于“五经”是较晚出现的。这个晚,不是文本创作得晚,晚的是“四书”一称。南宋时期的大儒朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》纠合到一起,与千年前就有了的“五经”双峰并峙,共同成为中国人精神生活的基础柱石。 四书是文言文写成的,人们用的却是白话文,传播起来多了一个门槛。粗看上去,文言文和白话文毕竟是属于同一语言的古今差异,难度应该不大。然而,相近的语言更易产生误解,同时,还容易产生一种目标上的偏差——令人觉得能用当代语言表达书中的内容就万事大吉了,理解其意、付诸实践的关键步骤就这样不知不觉被丢弃了。如果只是将其内容从一种表达方式转换为另一种表达方式,那可真是买椟还珠了。这是读四书的第二步,选择方法。消除文言文的障碍不是最终目的,却是一个不得不做的步骤,而且,这个障碍不仅现代人有,古代人也有。所以,朱熹做了一套完整的注解,称之为《四书章句集注》。朱熹是一代大儒,是行家,这套注解简单、明确又不失准确,即便读来也能基本扫清文字障碍。同时,最难能可贵的是,他的注解在整体上富于启发性,这和后来不少学者把《论语》、《孟子》当作研究训诂学的素材而作注、作笺的旨趣是完全不同的。如果想尝试接受儒家思想,从四书入手就对了;如果想从四书开始接受儒家思想,从朱熹入手就对了。

现代人文言文的底子终究偏弱,沿着朱熹开的路走,实际上并不轻松。再作进一步的努力通常有两种方式,一是抛开朱熹的注另作合乎时宜的阐说,犹如僧院中的讲经;二是沿着朱熹的注作更深入浅出的讲解。前一种方式对说者和听者都有一定的要求,说者功力不到就容易流于瞎掰的野狐禅,美其名曰个性化阐释;听者基础不扎实,则容易专拣有兴趣的话头而忽视正题。后一种方式则要么太过艰深,要么流于琐碎,很难让人保持必要的阅读兴趣。若将两种方式的长处结合起来,便能得到效果更好的第三种,那就是跟着前人读四书,即参详前人诗文中运用相关词句的地方。所谓运用,抽取词汇是运用,化作典故是运用,辩驳诘难是运用,插科打诨也是运用。千百古人的片言只语组合起来,正保留了第一种方式的长处,又尽量避免了其不足。而各种诗文中搜罗所得,其源头本有各自的话题和语境,不过是他们正好都和四书中的某一词句有着密切的关联,这又最大限度地保证了诠释的多样性,从而回避了第二种方式的不足。

《四书》是公认的儒学经典,它原来并不是一本书,而是由《论语》《孟子》这两部书和《大学》《中庸》两篇文章合辑在一起的统称,由南宋大儒朱熹汇辑刊刻,从此广为流传,名声鹊起。

《四书》蕴含了儒家思想的核心内容,是儒学认识论和方法的集中体现,记载了儒家先哲的思想和智慧,也体现出早期儒学形成的嬗递轨迹。其在中国思想史上产有深远的影响。在二十一世纪读来,仍不失其深刻的教育意义和启迪价值,堪称为源远流长的民族文化精华。

毋庸讳言,《四书》中也夹杂着一些先人的思想的局限,这些局限已成为我们建设社会主义政治文明和精神文明的包袱,这无疑是需要加以扬弃的。

四书影响深远,后来成为封建教育的教科书,使儒家思想成为全面控制中国封建社会的思想。其几与耶教有圣经、伊教有古兰经相似。如果说学子不知四书为何物,恐怕会是件难堪的事。人们只要谈到中国传统文化,必然得提到它。《四书》是中国传统文化的重要组成部分,是儒家思想的核心载体,更是中国历史文化古籍中的宝典。儒家经典《四书》包含内容极其广泛、深刻,它在世界文化史、思想史上具有极高的地位。

《四书》翔实的记载了中华民族思想文化发展史上最活跃时期的政治、军事、外交、文化等各方面的史实资料及影响中国文化几千年的孔孟重要哲学思想。历代科举选仕,试卷命题无他,必出自《四书》足见其对为官从政之道、为人处世之道的重要程度。《四书》所载内容及哲学思想仍对我们现代人具有积极的意义和极强的参考价值。《四书》在社会规范、人际交流,社会文化等产生不可估量的影响,其影响播于海内外,福荫子孙万代。《四书》延续中华文化的千古名篇,人类文明的共同遗产。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。