-

夏志清 编辑

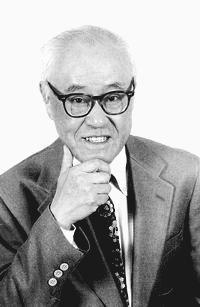

夏志清(1921年~2013年12月29日),原籍江苏吴县(今苏州),1921年生于上海浦东。上海沪江大学英文系毕业。1948年考取北大文科留美奖学金赴美深造,1952年获耶鲁大学英文系博士学位。1962年应聘为哥伦比亚大学东亚语文系副教授,1969年升任为教授,1991年荣休后为该校中国文学名誉教授。2006年当选为中央研究院院士。2013年12月29日(当地时间),在美国纽约去世,享年92岁。

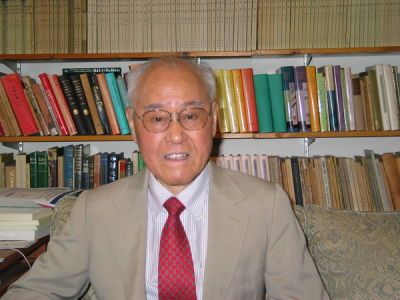

夏志清

夏志清

夏志清教授与作家阎延文交谈

夏志清教授与作家阎延文交谈

夏志清著《新文学的传统》

夏志清著《新文学的传统》

夏志清著述甚丰,英文著作还有《中国古典小说》(1968年),《夏志清论中国文学》(2004年),此外港台出版的中文论文集有《爱情·社会·小说》(台北:纯文学出版社,1970)、《文学的前途》(台北:纯文学出版社,1974)、《人的文学》(台北:纯文学出版社,1977)、《印象的组合》(香港:香港文学研究社,1983)《夏志清文学评论集》(台北:联合文学杂志社,1987)、《新文学的传统》(台北:时报文化出版事业有限公司,1979)和散文集《鸡窗集》(台北:九歌出版社,1984)等。

《中国现代小说史》中译繁体字本于1979年和1991年分别在香港(友联出版社)和台湾出版,2001年又(香港)中文大学出版社又出版了中译繁体字增订本,中译简体字增删本则于2005年由复旦大学出版社在大陆出版。

鸡窗集

作者名称 夏志清

作品时间2000-03

《鸡窗集》是2000年3月上海三联书店出版的书,作者是夏志清。

人的文学

作者名称 夏志清

作品时间2010-1-1

《人的文学》是2010年1月1日福建教育出版社出版的图书,作者是夏志清。本书主要讲述了人的文学的概念及其作品。

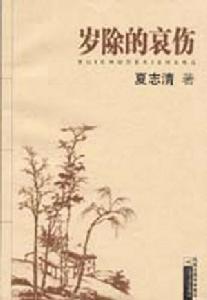

岁除的哀伤

作者名称 夏志清

作品时间2006-9-1

“回忆”是贯穿本书的主线。这是深长的回忆,真挚的回忆。其中有对自己求学、治学和情感经历的回忆,有对兄长和文坛大家的回忆,有对已经谢世的有名或无名的学人的回忆,还有对海外华人日常生活的回忆,等等。夏先生为我们描绘的是一幅纪念故旧、追述友情的历史长卷,展示的是夏先生深沉苍劲、妙语如珠的散文风格,所...

文学的前途

作者名称 夏志清

作品时间2002-12

《文学的前途》是夏志清的第二部中文文学评论集,一九七四年十月由女作家林海音主持的台北纯文学出版社初版。书中所收关于中国近现代文学、台湾文学、英美文学和海外华人学者治学路向的评论,显示了夏志清在中西文学研究上多方面的造诣和别开生面的识见。其中,《文学革命》和《沈从文的短篇小说》两篇,就是从《中国...

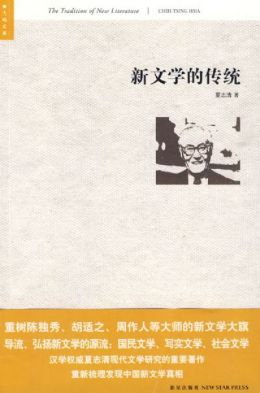

新文学的传统

作者名称 夏志清

作品时间2010-1-1

《新文学的传统》,是新星出版社2010年出版的图书,《新文学的传统》发展了《中国现代小说史》的观点,着重探讨了五四以来受过西方新思想洗礼的现代作家、评论家对中国文学“新传统”的构建,评点“新传统”建设者和继承者的功过得失。

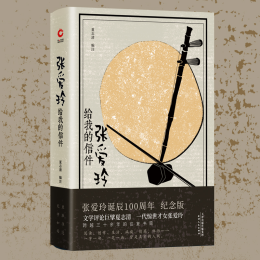

张爱玲给我的信件

作者名称 夏志清

作品时间2020-6

《张爱玲给我的信件》是 作者 夏志清 写的散文作品。

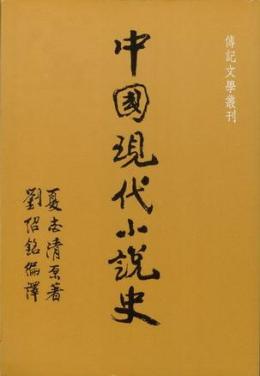

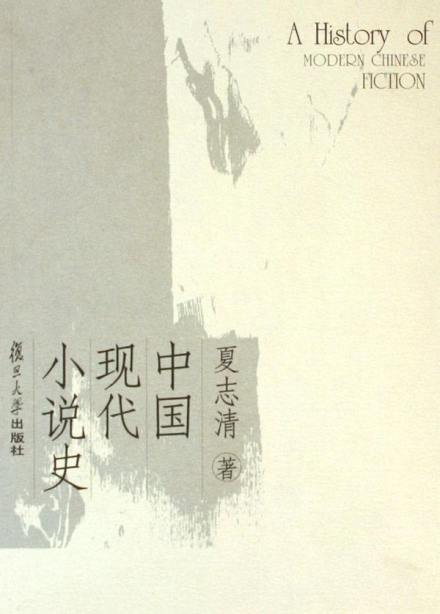

中国现代小说史

作者名称 夏志清

作品时间2005-7

《中国现代小说史》是2005年复旦大学出版社出版的图书,作者:夏志清,译者:刘绍铭等。中文简体字版由复旦大学出版社出版。这是一部享誉海内外的学术名著,一部文学批评经典。作者夏志清教授是西方汉学界研究中国现代文学的先行者和权威。

中国古典小说

作者名称 夏志清

作品时间2016-7

《中国古典小说》是香港中文大学出版社于2016年出版的一本书籍,作者为夏志清,刘绍铭校注。

查看更多书籍

拓荒巨著

夏志清著《中国现代小说史》

夏志清著《中国现代小说史》

《中国现代小说史》这部著作与正统的文学史观有着较大的差异,对以前被忽略和屏蔽的作家钱钟书、沈从文、张爱玲等人给予高度的评价,张爱玲的《金锁记》被称为“中国从古以来最伟大的中篇小说”,钱钟书被推崇为吴敬梓之后最有力的讽刺小说家,张天翼是“这十年当中最富才华的短篇小说家”。有评论称,《中国现代小说史》是中国现代小说批评的拓荒巨著,不亚于一次文学的革命。从这本书以后,中国现代文学研究才进入西方高等院校。夏志清也相当欣赏白先勇的作品,在《白先勇论》一文中认为:“《台北人》甚至可以说是部民国史,因为《梁父吟》中的主角在辛亥革命时就有一度显赫的历史。”他推崇白先勇兼采中国传统与西方小说技巧的优点,作为小说家,他具备悲天悯人的胸怀,艺术成就是无庸置疑的。

夏志清是西洋文学专家,但以中国文学扬名,从其《中国现代小说史》撰述的用功精神,“濯去旧见,以来新意”,融合中西的治学方法,并且挖掘许多现代极有潜力的作家,对于当代作家如余光中、陈世骧、卢飞白、於梨华、陈若曦等人都有极独到且公正的见解。

奠定地位

两部英文著作——《中国现代小说史》和《中国古典小说史论》,奠定了夏志清在西方汉学界中国文学特别是中国现代文学研究领域的地位。《中国现代小说史》是一部有相当影响也是有相当争议著作。作者以其融贯中西的学识,宽广深邃的批评视野,探讨中国新文学小说创作的发展路向,尤其致力于“优美作品之发现和评审”,发掘并论证了张爱玲、张天翼、钱锺书、沈从文等重要作家的文学史地位,使此书成为西方研究中国现代文学史的经典之窗。《中国古典小说史论》是一部是以独到眼光审视中国白话小说传统的著作。

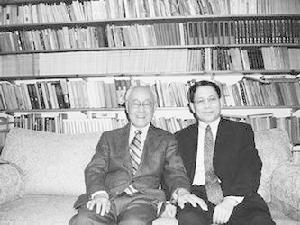

夏志清与于仁秋

夏志清与于仁秋

误传笑话

夏志清毕生研究中国现代小说,钱钟书是他研究的对象之一。钱钟书是学者,他的小说本为世人疏漠。夏志清评品他的《围城》是“中国现代文学史中写得最有趣、最细腻的小说,或许是最伟大的小说。”经他这么一评,众人刮目,再度审视,果真精彩绝伦,获得认同;加之改编成电视剧一播,竟至家喻户晓。

正因夏志清对钱钟书的殷殷垂注,方才闹出一则笑话,让健在的钱钟书在瞑目前20年,看到挚友夏志清撰的悼文——1975年,友人误传钱钟书过世的消息,夏志清悲哀难抑,他匆匆写了篇《追悼钱钟书先生》长文,交台北《中国时报》发表。两人都是大名人,此事以讹传讹如迅雷。风从西方来,直刮得钱家声震屋瓦,“悼”得家人坐立难安。若干年后,钱钟书访问哥伦比亚大学,夏志清只好双手揖拱谢罪。

点评作家

夏志清对“沈从文在中国文学史上的重要性”予以充分地肯定,在评点他的《静》时竟说“三十年代的中国作家,再没有别人能在相同的篇幅内,写出一篇如此有象征意味如此感情丰富的小说来。”

夏志清认为张爱玲“该是今日中国最优秀最重要的作家”,夏志清在他的“小说史”中浓笔重彩,竟给张爱玲42页篇幅,足见关注和推崇。

常人心

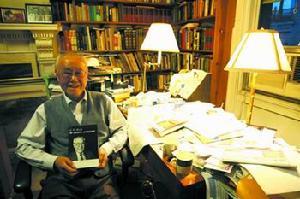

夏志清在书房

夏志清在书房

当夏志清复请胡适为他写推荐信时,胡适写是写了,但不大热心。缘于“听说我是沪江大学毕业生,他脸就一沉,透露很大的失望……好像全国最优秀的学生,都该进北大、清华、南开才是正路。”这件往事夏志清一直耿耿于怀。

几十年后他的《中国现代小说史》出版引起轰动,并成为大学者大名人时,也未能释怀“推荐信”那个疙瘩,没有把自己的书送给老校长。从另一角度审视,夏志清倒有一分可爱的常人心。

中国文学

夏志清

夏志清

外国文学

夏志清:“洋人看中国书看得少的时候,兴趣很大;看得多了,反而没有兴趣了。阿瑟·威利、艾兹拉·庞德翻译的中国古诗,看的人很多,大家说:就是好!翻译得多了,就没什么好了。小说也一样,《西游记》翻译一点点,大家觉得很好,后来多了以后,就看得很烦,中国人不觉得什么,洋人就觉得长,而且人名又都差不多,看不下去。所以,中国文学弄不大,弄了很多年弄不起来,要起来早就起来了。法国的《包法利夫人》大家都在看,中国的《红楼梦》你不看也没有关系,中国没有一本书大家必须看。”

夏志清著《岁除的哀伤》

夏志清著《岁除的哀伤》

夏志清为文反驳刊载在台北《联合报》《传记文学》和美国《世界日报》上,题目为《谏友篇—驳唐德刚〈海外读红楼〉》。全文分九节,小标题顺序为:“极右派的罪证”、“狄更斯改姓成孤儿”、“胆大心粗读导论”、“删削译文改原意”、“恶意类比,毫无道理”、“多少脚,昨晚梦魂中”、“评断小说非易事”、“林黛玉与梅兰芳”、“批夏之政治用意”。

唐德刚回答夏志清的文章题目叫《红楼遗祸——对夏志清“大字报”的答复》,刊于《中国时报》的《人间》副刊。文章有18个小标题:“夏教授的‘大字报’”、“自骂和自捧”、“疯气要改改”、“学问倒不妨谈谈”、“以‘崇洋过当’观点贬抑中国作家”、“学界姑息养奸的结果”、“崇洋自卑的心态”、“对‘文学传统’的违心之论”、“社会科学上的常识”、“从宏观论‘左翼作家’”、“宏观下之‘右翼’与‘极右‘”、“也谈:《块肉余生录》”、“‘好莱坞’电影算不得学问”、“红学会议的资格问题”、“红学会的性质和意义”、“为林娘喊话”、“为梅郎除垢”、“做人总应有点良知”。

夏志清

夏志清

夏志清的〈现代中国文学史四种合评〉书评认为,司马长风(1920年—1980年)《中国新文学史》是一本“草率”之作,司马长风《中国新文学史》上卷附录2有《答复夏志清的批评》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。