-

东吴大学 编辑

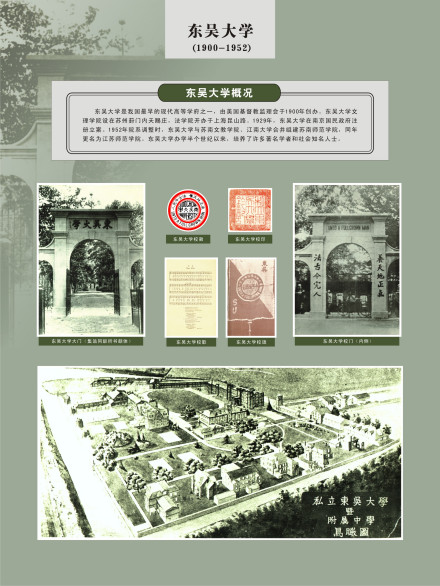

东吴大学(Soochow University)是中国第一所西制大学,由美国基督教监理会于1900年创办,前身是苏州的博习书院、宫项书院和上海中西书院。东吴大学最先开展法学(英美法)专业教育,是中国现存最早开展研究生教育并授予硕士学位的学校,并可授予博士学位,也是第一家创办学报的大学。首任校长为孙乐文(美籍)。1927年,杨永清当选为首任中国籍校长。

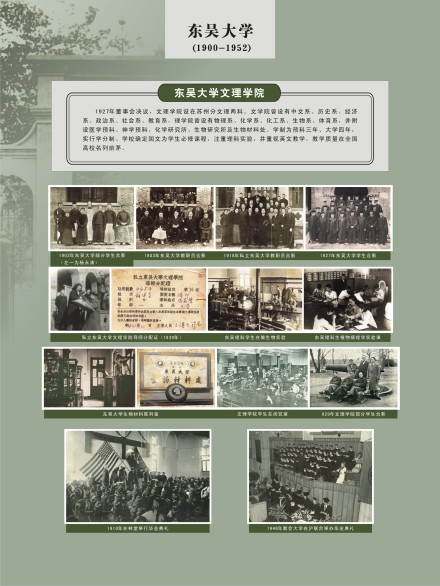

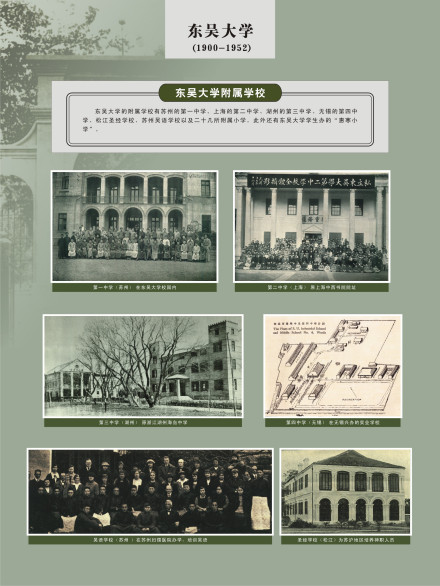

东吴大学设有文、理、法三个学院。文理学院设在苏州天赐庄,法学院设在上海昆山路。文学院曾设有中文系、历史系、经济系、政治系、社会系、教育系。理学院曾设有物理系、化学系、化工系、生物系、体育系,并附设医学预科、神学预科、化学研究所、生物研究所及生物材料处。法学院曾设有法律系、会计系、法学研究所。学制为预科三年、本科四年、研究生一年或两年,实行学分制。学校确定国文为学生必修课程,注重理科实验,并重视英文教学,教学质量在全国高校名列前茅。东吴大学的附属学校有苏州的第一中学、上海的第二中学、湖州的第二中学、无锡的第四中学、松江圣经学校以及二十几所附属小学。东吴大学办学半个多世纪以来,培养了许多著名学者和社会知名人士。

1952年,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院和江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院,在原东吴大学校址办学,拥有东吴大学档案全宗。1982年,学校更名为苏州大学,英文校名恢复为Soochow University。台湾东吴大学与苏州大学同宗同源,互为姊妹学校。

中文名:东吴大学

外文名:Soochow University

成立时间:1900年(清光绪二十六年)

中文校训:养天地正气,法古今完人

英文校训:Unto a Full-grown Man

学校类别:私立综合性教会大学

主要院系:文学院、理学院、法学院

创办初期

东吴大学校门

东吴大学校门

20世纪20年代以前,东吴大学的研究生教育涉及化学、生物学及文科专业,是中国现存高校中最早开展研究生教育并授予硕士学位的学校。1926年,东吴法科开始开设一年期的研究院课程,遂使东吴大学成为国内首个开设法学研究生教育的大学。

东吴大学是先有英文校训,后才有中文校训。英文校训“Unto a full –grown Man”出自新约圣经以弗所书第四章第十三节,之所以以圣经中的话语为校训,实与学校由传教士创置有关。1929年学校校政部会议通过第60议案,接受当时首任华人校长杨永清提议,以“养天地正气,法古今完人”为中文校训,原文出自1923年元月国父孙中山先生墨宝。

合并三书院

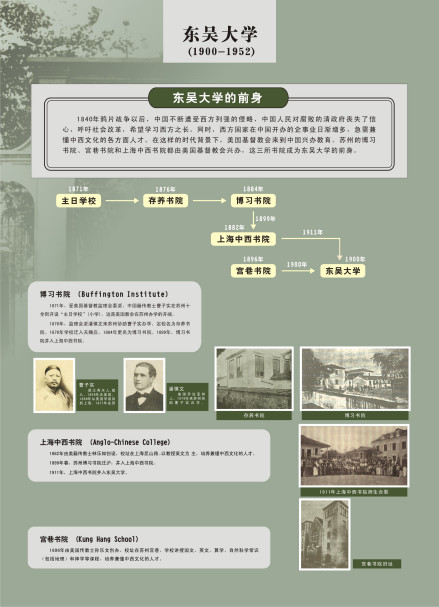

东吴大学的前身

东吴大学的前身

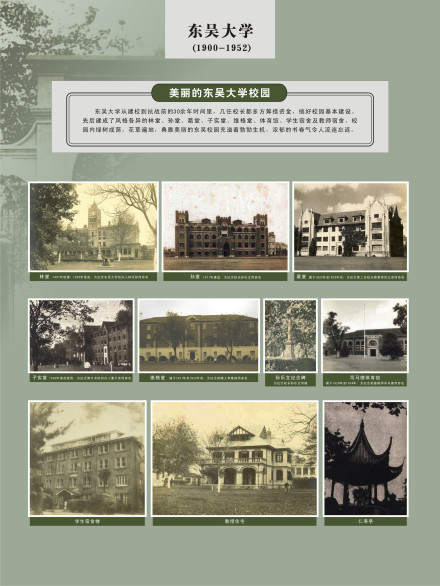

东吴大学创办初期的26年,历经三位美籍校长孙乐文(David L. Anderson)、葛赉恩(John W. Cline)及文乃史(W. B. Nance)。这个时期的办学经费主要来自于捐款及学费。校园内的教学大楼林堂、孙堂及葛堂及教职学生宿舍等设施陆续兴建完成,校园规模日趋完整。学科发展包括文、理、医学、神学及法科(在上海昆山路),另有四所附中、二十所附小、惠寒小学、吴语学校等组成完整的东吴教育体系。各学科除在学术研究上表现突出,更为社会培养无数专业人才。学校以“Unto a Full-grown Man”为校训强调学生人格的陶冶。

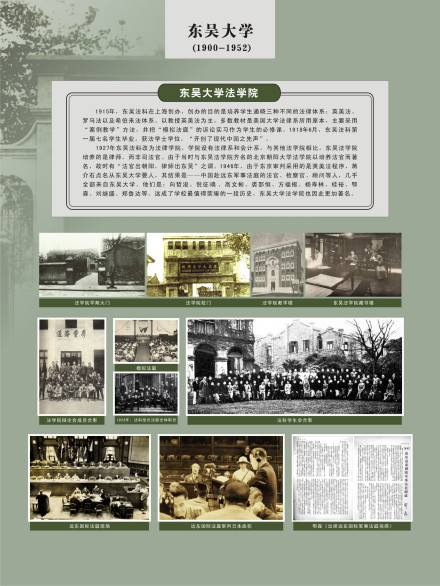

1915年,以东吴大学为本,在上海创设“东吴大学法学院”。学院教学突出"英美法"内容,专以讲授“比较法”为主,其科学的培养目标和鲜明的教学特色,使东吴大学的法学教育在当时饮誉海内外,时有“南东吴、北朝阳”之称。培养了一大批现当代著名的法学专家,如鄂森、王宠惠、吴经熊、倪征燠、李浩培、潘汉典、杨铁(木梁)等,被人们誉为“华南第一流的而且是最著名的法学院。”

五四运动后

校旗

校旗

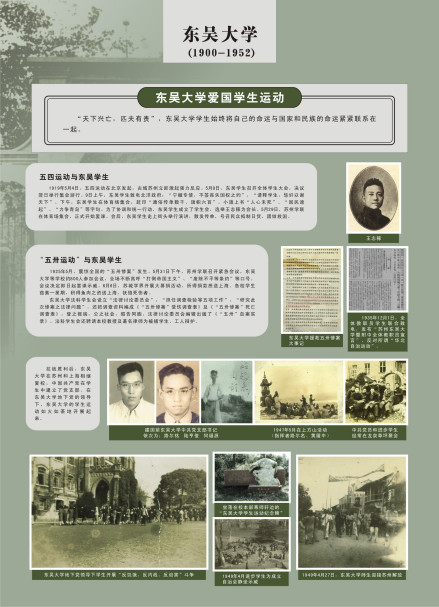

五四运动激发了中国知识分子的爱国热情,为顺应中国社会的潮流,东吴大学逐步进行中国化的过程。1926年首先废除宗教必修课程,礼拜仪式亦改为学生自由参加。继而改组校董会,三分之二的成员改由中国人担任。1927年杨永清先生当选首任中国籍校长,定“养天地正气,法古今完人”为中文校训。1929年南京国民政府正式核准东吴大学在国民政府注册立案。

校歌

校歌

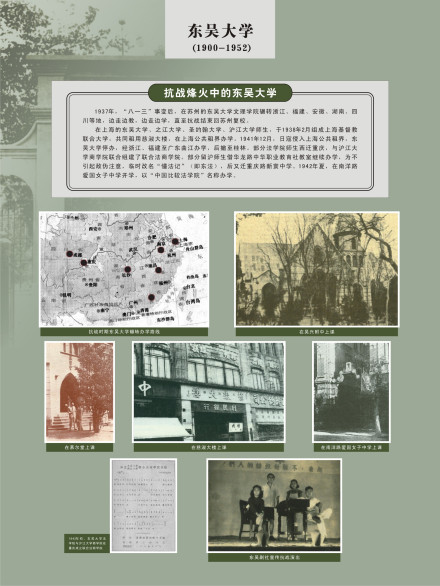

1937年爆发抗日战争,此后八年,东吴大学的苏州、上海两校区受战事影响,辗转迁徙各地。其间随战况发展演变,两校区或各自迁校或与他校联合办学,虽烽火连天但教学活动未曾稍息。直至1945年抗战胜利,东吴大学师生纷纷自各地返回上海及苏州校园,展开复校的艰巨工作。

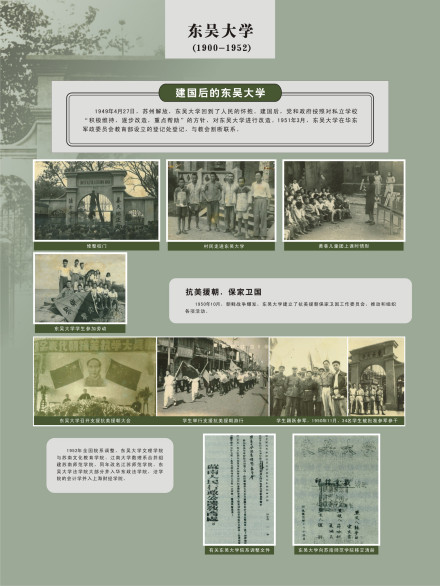

建国后的东吴大学

建国后的东吴大学

东吴大学概况

东吴大学概况

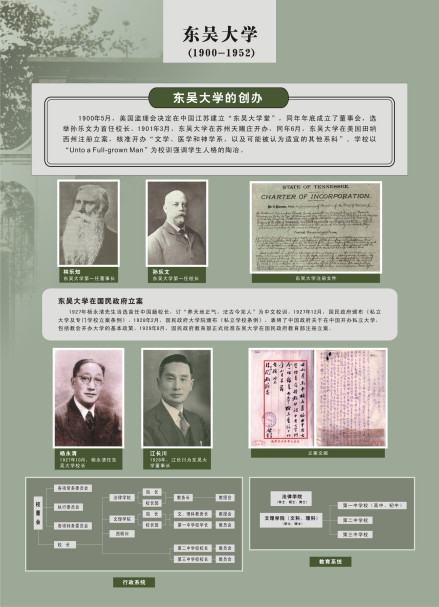

东吴大学的创办

东吴大学的创办

东吴大学法学院

东吴大学法学院

吴经熊1920年以第一名的成绩在东吴法科毕业,旋赴美国密歇根大学法学院留学, 仅仅一年的时间,他最后以门门满分的成绩破格被该校授予法学博士学位,曾在巴黎大学、柏林大学、哈佛大学等知名学府从事哲学和法学研究,1924年到东吴大学任教,之后又先后担任上海特区法院法官、立法委员、司法院法官、上海特区法院院长及立法院宪法草案起草委员会副委员长等。1935年又改为东吴大学法学院。

抗战烽火中的东吴大学

抗战烽火中的东吴大学

1937年,抗日战争全面爆发,东吴法学院迁至上海公共租界避难,其后8年法学院就在一个又一个临时落脚点继续开办。1941年12月,日军占领了上海租界,法学院随后分成两支继续发展:1943年到1945年间,正规的法学院在盛振为的组织下于重庆重新开办;留沪师生暂避租界以东吴法学院的谐音“董法记”名义恢复上课,“董法记”貌似商号名,以此避开了日伪的注意和迫害。直到1946年,两个分支终于合并,并搬回了昆山路146号。

东吴大学爱国学生运动

东吴大学爱国学生运动

东吴法学院秉承了东吴大学的校训“养天地正气、法古今完人”,寓意学校教育与报效国家之间的逻辑关系。首任华人教务长盛振为曾言:“良以法律教育之目的,不在培植专为个人求功利之普通人才,当为国家社会培植知行合一、品学兼优之法律人才。”东吴法学院走出来的学生,恐怕最能证明这座学校的能量。这种能量在30多年间的迸发,曾引得无数人探究原因——1989年美国法律史学会年会、1990年美国亚洲研究年会上,相继出现了《民国时期的法律教育》《东吴法学院与上海律师界》等多篇学术论文(盛芸《盛振为先生之办学理念》)。美国夏威夷大学法学教授康雅信(Alison W. Conner)更是多次往返海峡两岸,查阅大量档案资料并走访多位东吴老人,以探究这所学院的历史以及其毕业生在现代中国法律职业发展中的作用。

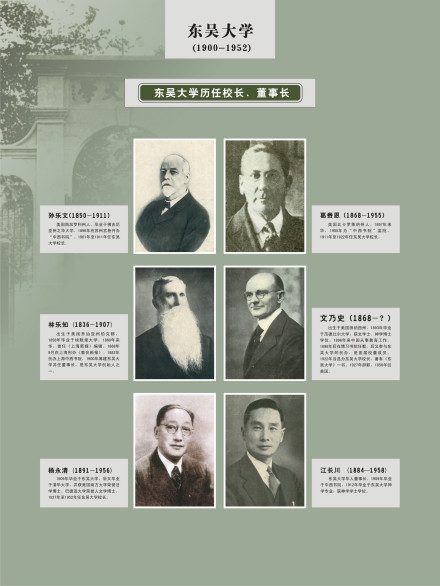

孙乐文(1850—1911):美国南加罗利州人,毕业于弗吉尼亚之华大学。1896年在苏州宫巷开办“中西书院”。1901年至1911年任东吴大学校长。

东吴大学历任校长、董事长

东吴大学历任校长、董事长

林乐知(1836—1907):出生于美国乔治亚州伯克郡,1858年毕业于埃默里大学。1860年来华,曾任《上海信报》编辑。1868年9月在上海创办《教会新报》。1882年创办上海中西书院,1900年筹建东吴大学并任董事长,是东吴大学创始人之一。

文乃史(1868—?):出生于美国田纳西州,1893年毕业于范德比尔大学,获文学士、神学博士学位。1896年来中国从事教育工作。1896年后在博习书院任教。后又参与东吴大学的创办,是首届校董成员。1922年当选为东吴大学校长。著有《东吴大学》一书。1927年辞职,1950年回美国。

杨永清(1891—1956):1909年毕业于东吴大学,后又毕业于清华大学,并获美国南方大学荣誉法学博士、巴德温大学荣誉人文学博士。1927年至1952年任东吴大学校长。

江长川(1884—1958):东吴大学华人董事长。1909年毕业于中西书院,1912年毕业于东吴大学神学专业,并获神学学士学位。

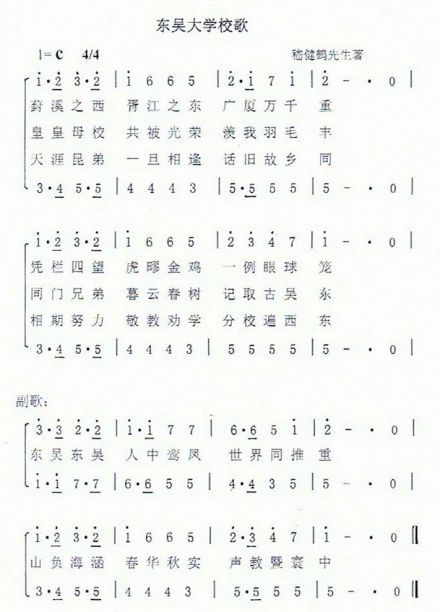

东吴大学校歌第一版

东吴大学校歌第一版

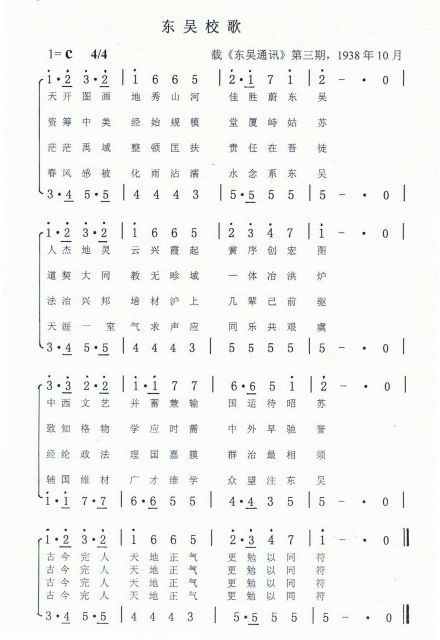

东吴大学校歌第二版

东吴大学校歌第二版

这一版本的校歌,在中国大陆由东吴大学原址上的苏州大学继续用作校歌。而在台北复校的台湾东吴大学,在沿用原有旋律的同时,于1963年重新谱写了新的歌词,其副歌歌词是“东吴旧誉,台湾继轫,圣道必弘扬。古今完人,天地正气,日月看重光。”充分体现了对大陆时期东吴大学精神文化的传承。

东吴大学文理学院

东吴大学文理学院

嵇健鹤(1875—1920),无锡人,名长康,字绍周,号健鹤,以号行;生于光绪元年,出身名门,为嵇康后裔(第四十九代孙)。嵇氏家族人才辈出,世代书香,嵇健鹤受家学熏陶,自幼颖悟好学,下帷勤读,博览群编,过目成诵,且见地灼然,器识宏远,少年游庠,光绪二十四年,年二十三岁,应县府试,名俱列前,取秀才成贡生(无锡图书馆馆藏《无锡游庠续录》),当时无锡亦称梁溪,贡生别称明经,故无锡人誉称嵇健鹤为梁溪明经。

嵇健鹤青年时代,其时正值清末民初,社会剧烈变革动荡时期,戊戌变法前后,无锡的知识阶层开始探索新思想、新道路,在无锡后西溪余小禅家的藏书楼“负书草堂”,有一批年轻的书生,追求新思想的学者,他们精古文、善史地、研数理,切磋研赏书画,撰作酬唱诗词,结为挚友,成立“西溪诗社”,成员有:嵇健鹤、黄淡如、胡少斋、沈伯伟、陆鲁斯、余小禅、俞丹石、张畹荪八人,无锡文界称其为“西溪八君子”。诗社其实还有侯鸿鉴、鲍雨香、章裳逊等。侯鸿鉴与嵇健鹤、俞箴墀等感情较笃,为“西溪八君子”撰有《西溪八君子歌》《西溪八君子歌序》。

1898年,年仅23岁的嵇健鹤受聘无锡最早的、也是当时全国最早之列的新式西制学堂“竢实学堂”(现无锡连元街小学),担任国文教师,时值侯鸿鉴也在该校任教,并任过第二任校长,两人交往最为密切,且为同年(都是光绪二十四年)榜秀才,经常诗文唱酬,辑成《骥鹤唱和集》(侯鸿鉴号病骥,嵇长康号健鹤)。

在侯鸿鉴创办我国最早的女学之一的竞志女校,嵇健鹤还特为竞志女校校刊《竞志女学杂志》撰写弁言一篇,侯鸿鉴盛赞该文为“工丽深细之文章,墨痕雄渍、健笔淋漓之鸿著”。在竢实学堂期间,嵇健鹤、侯鸿鉴和一起在“竢实”任教的杨维翰交往密切,杨维翰,浙江宁波人,苏州博习医院首届毕业生,毕业后行医无锡,精西语,被聘“竢实”教习英语,嵇健鹤与杨维翰同事结识而交好,在共事中杨维翰认为嵇健鹤才华出众,卓而不群,遂利用其教会人士之关系,介绍到苏州东吴大学任国学教习(教授)。1905年,嵇健鹤到东吴大学任教,成为无锡历史上第一个教授,东吴大学最年轻的教授,也是当时全国最年轻的教授之一,年恰三十,学问、文章已驰声江右,年恰三十,已主“东吴”讲席,从此俯身杏坛教书育人。

美丽的东吴大学校园

美丽的东吴大学校园

东吴大学校长孙乐文对中国传统文化的重视,在东吴大学产生了重要而深远的影响,他认为,“我国人多具优秀之质,惟乏陶铸之术”,故多方努力,得教会首肯,创办东吴大学。东吴大学初创,孙乐文即注重中国学术,余杭章太炎(炳麟)、无锡嵇绍周(健鹤)、常熟黄慕西等人,先后被聘教授国学,章太炎不久因事去职,黄、嵇两人辛苦多年,成就了不少后进,若陆志韦、赵紫宸、徐景韩、姜尚瑜、王謇、高践四、朱元鼎等诸多优秀且卓有造诣的学生,都出自摩西、健鹤先生。

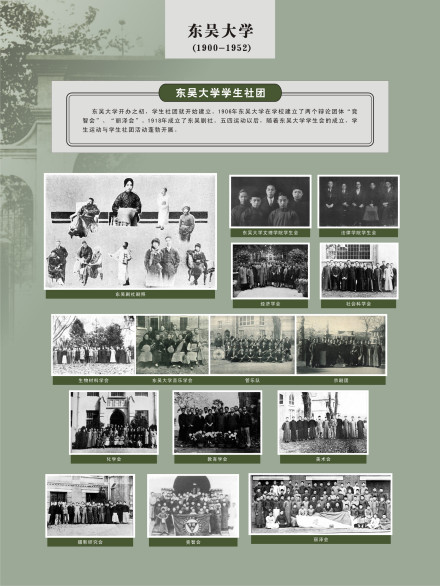

东吴大学学生社团

东吴大学学生社团

1911年,东吴大学首任校长孙乐文去世,作为东吴大学的开创者,孙乐文为东吴大学的发展奠定了极好的基础。1913年4月,《东方杂志》刋登了嵇健鹤为孙乐文撰写的《东吴大学校监院孙公传》,《东方杂志》是商务印书馆于1904年在上海创办,是清末民初首屈一指的大型综合性期刊,同期还刋登了国学大师王国维和著名作家周瘦鹃的作品,为东吴大学首任校长作传,见证了嵇健鹤在东吴大学文科的地位,而且能在有民国“十大善本”之一的《东方杂志》发表文章,这在名家云集的东吴大学,嵇健鹤成为东吴大学师生当中第一人,成了继黄慕庵之后东吴大学国学掌门。

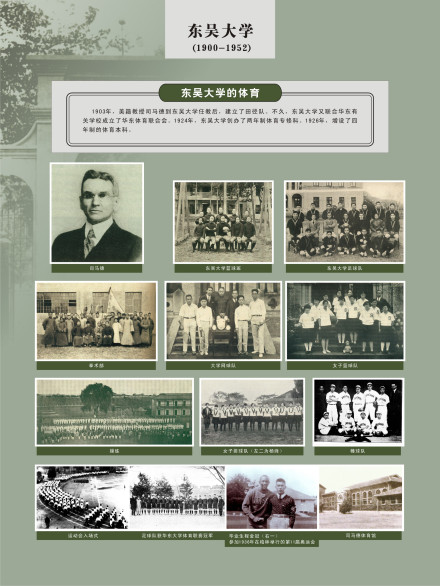

东吴大学的体育

东吴大学的体育

1935年,东吴大学以首任华人校长杨永清为主,以及学生、学生家长、社会贤达,为发扬国粹纪念绩学,倡议捐款成立“故国学教授黄、嵇、朱国文奖学基金”,黄是指黄慕庵,嵇指嵇健鹤、朱指朱稼秋。此项奖学基金的设立,亦足以说明,以黄慕庵为首的三先生在国学教育和研究方面的成就,已载诸东吴大学历史。

在授课之余,嵇健鹤撰著了大量作品,作为我国高等学校最早的大学学报,《东吴月报》(也称《学桴》)的主笔和主要撰稿人,嵇健鹤陆续在《学桴》发表过论文《新无锡会之缘起》《教育学案》,科学小说《蚊族革命》 以及和杨维翰合译的《卫生真诠》,特别是科学小说在当时尚属稀见,足证嵇健鹤的创作思维的领先,为二十世纪初科学小说的翘楚先驱。以后又在东吴大学学生成立的《东吴大学东吴学报社》任中文顾问,为之撰写卷首语《悬谭》,发表律诗《典裘四律》和《哭沈天琴七律三章》,另外还在《警钟日报》发表过《改良戏剧的计划》等文章。

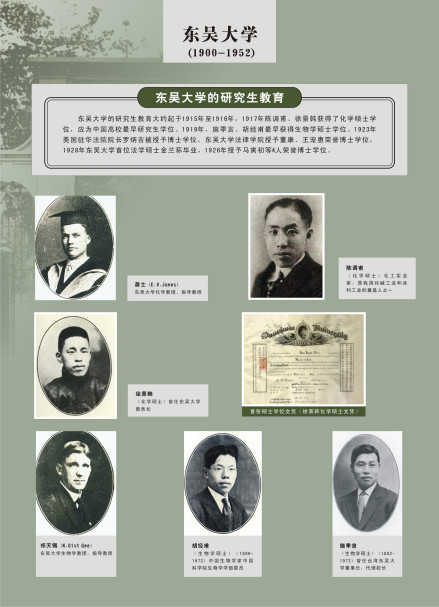

东吴大学的研究生教育

东吴大学的研究生教育

1920年,《东吴年刊》登载了嵇健鹤作词的《东吴大学校歌》,是我国最早的大学校歌:

葑溪之西,胥江之东,广厦百间重。

凭栏四望,虎疁金鸡,一例眼球笼。

皇皇母校,共被光荣,羡我羽毛丰。

同门兄弟,暮云春树,记取古吴东。

天涯昆弟,一旦相逢,话旧故乡同。

相期努力,敬教劝学,分校遍西东。

东吴大学附属学校

东吴大学附属学校

校歌是一所学校的校园精神,办学理念,文化特色的体现。嵇健鹤作词的东吴大学校歌,点明了东吴大学在姑苏古城的地理位置,歌颂了校友兄弟般的情谊,表明了一个要实现完善的教育体系的理念,特别是自豪地突出了东吴大学在当时中国高等教育的领先地位。嵇健鹤撰写的《东吴大学校歌》,让许多学者、作家刮目相看,如“东吴东吴人中鸾凤,世界同推重”等佳句,被誉为中国著名校歌。2010年,苏州大学建校110周年纪念活动,大型文艺晚会上,苏大艺术学院学生演唱了百年前嵇健鹤作词的校歌,获特别奖。

东吴大学是我国民国初期二十世纪初的著名大学,是我国第一所西制大学,并被列为包括燕京、辅仁、齐鲁在内的九所(中国九所)世界级著名大学,能为当时世界级的著名大学创作校歌,且传唱百年并为苏州大学沿用,嵇健鹤不愧为东吴名师,他的事迹将彪炳东吴大学史册。

黄摩西与章太炎在东吴大学

天赐庄

天赐庄

东吴大学苏州校址,优雅宜人,还有一泓流水,怀抱着天赐庄畔,林董事长、孙校长均来华多年,精通华语,尤其是在延揽名师,不惜折腰敦请,初创之时聘请了黄摩西先生担任东吴大学中文主任教习。

黄摩西入东吴大学,学校供给他一座洋房,叫做教习房,这教习房可以携带家眷同住,不带眷属则几位教师可以同住。与黄摩西同处一座的人是徐允修先生。

黄摩西在教习房的门上贴着一副对联“韩非与老子同传乌合鸦凤凰共栖”,因黄摩西与徐允修两人虽同处一屋,却道不同不相为谋,要使徐允修先生天天看着难受,然而徐先生却每天视若无睹。

东吴大学教习宿舍

东吴大学教习宿舍

黄摩西与章太炎在那一年端阳佳节,同赴天赐庄一小茶馆喝茶,谈了半年,兴致极浓,等到傍晚要结账回去的时候才发现都没带钱,无奈之下,只好把章太炎抵押在茶馆,黄人回去取钱,然而回到住处看到有人送来的书籍便马上阅读起来,把取钱赎人的事忘得一干二净,章太炎左等右等不来,自己又不认路,只好让茶馆小二送他回到学校,黄摩西才想起此事。

东吴大学建筑

东吴大学建筑

1982年经国务院批准,江苏师范学院更名为苏州大学(英文校名恢复为Soochow University)。其后,经教育部和江苏省人民政府批准,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)、苏州医学院(2000年)、南京铁道职业技术学院苏州校区(2012年)相继并入苏州大学。

雷洁琼:全国人大常委会原副委员长、全国政协原副主席,政治活动家、社会学家。东吴大学社会学系教授。

费孝通:全国人大常委会原副委员长,社会学家。1930年毕业于东吴大学医预科。

孙起孟:全国人大常委会原副委员长。1929年毕业于东吴大学政治学系。

董寅初:原全国人大常委、全国政协副主席、致公党中央主席 。就读于东吴大学附一中。

马寅初:经济学家、中国科学院哲学社会科学部学部委员(院士)。1898年入上海中西书院。

胡经甫:昆虫学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1917年毕业于东吴大学生物系。

陆志韦:语言学家、中国科学院哲学社会科学部学部委员(院士)。1913年毕业于东吴大学。

刘承钊:动物学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1934年于东吴大学任教。

顾翼东:化学家、中国科学院化学部学部委员(院士)。1923年毕业于东吴大学化学系。

谢少文:微生物学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1921年毕业于东吴大学。

高尚萌:病毒学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1930年毕业于东吴大学。

谈家桢: 遗传学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1930年毕业于东吴大学。

苏元复:化学工程学家、中国科学院化学部学部委员(院士)。1929年保送东吴大学化学系。

时钧:化学工程学家、中国科学院化学部学部委员(院士)。1929年保送东吴大学。

汪菊渊:花卉园艺学家、中国工程院院士。1929年考入东吴大学化学系。

冯新德:高分子化学家、中国科学院化学部学部委员(院士)。1933年考入东吴大学。

宋鸿钊:妇科肿瘤学专家、中国工程院院士。1938年毕业于东吴大学生物系。

陆宝麟:昆虫学家、中国科学院生物学学部委员(院士)。1938年毕业于东吴大学生物系。

钦俊德:昆虫生理学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1940年毕业于东吴大学生物系。

朱洪元:理论物理学家、中国科学院数学物理学部学部委员(院士)。1928年入东吴大学附中。

刘建康:鱼类学家、中国科学院生物学部学部委员(院士)。1938年毕业于东吴大学生物系。

黄培云:粉末冶金专家、中国工程院院士。1934年毕业于东吴大学附中。

董申保:岩石学、地质学家,中国科学院院士。就读上海东吴大学附属第二中学。

汪闻韶:土力学及土坝、地基抗震学家,中国科学院技术科学部学部委员(院士)。1938年毕业于东吴大学附中。

殷之文:材料科学家、中国科学院院士。1938年毕业于东吴大学附中。

周维善:有机化学家、中国科学院化学部学部委员(院士)。就读于东吴大学附中。

谢毓元:化学家、中国科学院化学部学部委员(院士)。1945年毕业于东吴大学附中。

王守觉:半导体电子学家。中国科学院技术科学部学部委员员(院士)。1936年入东吴大学附中。

苏肇冰:物理学家、中国科学院数学物理学部委员(院士)。1950年入东吴大学附中。

黄人:文学家。东吴大学中文教授。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。