-

圣约翰大学 编辑

圣约翰大学(St. John's University),简称圣约翰、约大,诞生于1879年,初名圣约翰书院。1881年成为中国首座全英语授课的学校。1892年起开设大学课程,1905年升格为大学,是中国第一所现代高等教会学府。1913年开始招收研究生。至1949年春,设有文、理、医、工、神5个学院和附属中学。1952年,约大有教职员工234人,在校学生1381人;校园面积达348亩,建有校舍楼馆、住宅约50所。

圣约翰大学是当时上海乃至中国最优秀的大学之一,也是在华办学时间最长的一所教会学校。美国多所名牌大学皆承认约大学生的学历,并给予直升其研究生院的优待。卜舫济主持圣约翰校政长达53年之久,对学校的发展起到很大影响。该校师生具有反清、反殖民主义的光荣传统,上海历次的学生爱国运动,都有约大学生积极参加。73年的办学历程中,圣约翰大学享有“东方哈佛”、“外交人才的养成所”等盛名,更是培育出了一大批声名显赫的校友。

1949年秋,新闻系并入复旦大学。1952年院系调整,圣约翰大学被撤销,理学院(数学系、物理系、化学系、生物系)、教育系、中文系(部分)并入华东师范大学;外文系、中文系(部分)、历史系并入复旦大学;土木工程系、建筑工程系并入同济大学;机械工程系并入交通大学;医学院参与组建上海第二医学院;经济系并入上海财政经济学院;政治系和校址划归华东政法学院;附中并入上海市五四中学。自2015年起,圣约翰大学北京、上海、南京校友会先后成为华东师范大学校友会的备案组织。

中文名:圣约翰大学

外文名:St. John's University

简称:圣约翰、约大

创办时间:1879年

创办人:施约瑟

办学性质:私立教会大学

学校类别:综合类

院系设置:文学院、理学院、医学院、工学院、神学院

校训:Light&Truth(光与真理);学而不思则罔,思而不学则殆

校歌:《圣约翰大学校歌》

主要奖项:中国第一所现代高等教会学府民国时期著名的综合性大学,有“东方哈佛”之美誉中国第一所颁发学士学位的高等学校1921年创办了中国乃至亚洲第一个新闻专业卜舫济为世界上任职时间(53年)最长的校长

知名校友:顾维钧、宋子文、林语堂、荣毅仁、邹韬奋、张爱玲、周有光、潘序伦、贝聿铭、经叔平、史久镛、俞大维、吴宓、马约翰

所属地区:中国上海

撤销时间:1952年秋

学校原址:上海市长宁区万航渡路1575号

清朝时期

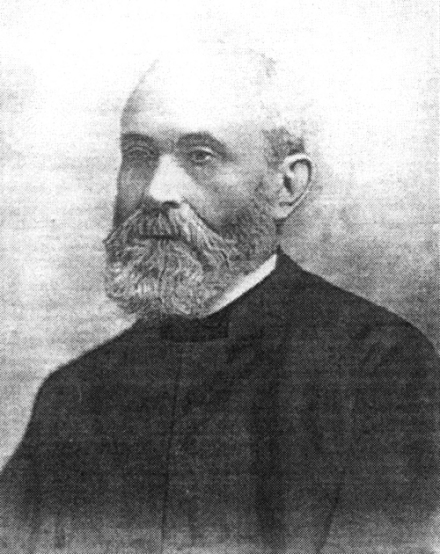

创办人施约瑟

创办人施约瑟

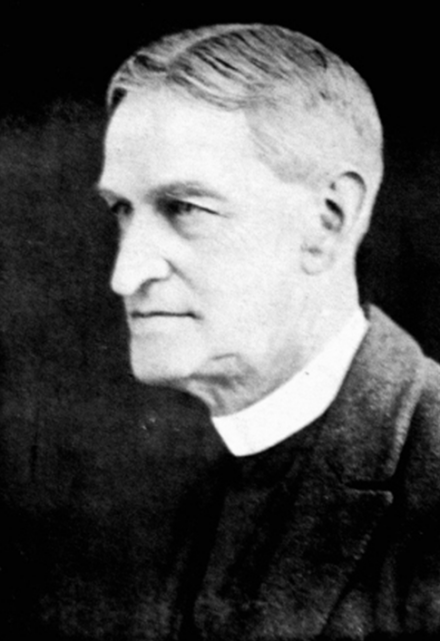

卜舫济为世界上任职时间最长的校长

卜舫济为世界上任职时间最长的校长

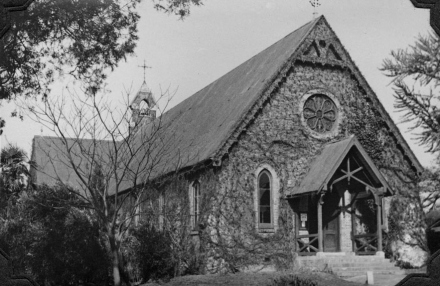

1884年,美国纽约克拉克逊女士资助兴建教堂,后经重建成为该校礼堂兼圣公会教堂。1894年,该校建造了以创办人名字命名的中国式教学楼“怀施堂”。

圣约翰书院创建初期实行了直接隶属美国圣公会的体制,学校由圣公会上海教区主教直接控制。

1890年5月,应加拿大籍体育教师李蔼门的建议,圣约翰首次举行了以田径为主的运动会,由此成为中国体育运动会、田径运动会的最早举办者。

1892年起,正式开设大学课程,并将英语作为最重要的学科教授,是中国第一所现代大学和中国首座全英语授课的学校。

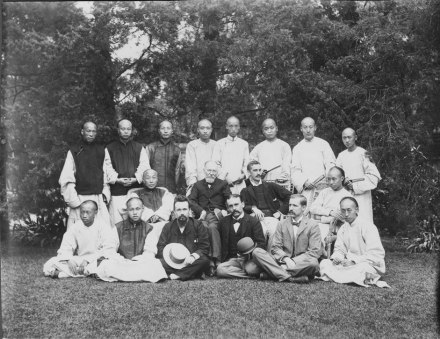

1897年圣约翰书院全体教师合影

1897年圣约翰书院全体教师合影

1898年,圣约翰曾获得两江总督刘坤一所赠的200支枪,此后每周组织学生进行操练,是中国最早对学生实行军训的大学。

从建校至1899年共有正科生216人,预科生1729人;毕业大学生7人,预科69人。至1900年,有在校学生23人,占当时8所在华基督教大学学生总数的14%。从20世纪初起,教会所办大学逐渐得到了中国官方和政府的重视和认可。亲王溥纶、两江总督周馥、端方等,均临圣约翰参观。

1900年成立了同学会,是国内最早成立校友会的大学。1901年成立了中国历史上第一支正式的足球队。

1903年用庚子赔款基金兴建“思颜堂”,以纪念第二任校长中国籍牧师颜永京先生。

2018年华东师大举办圣约翰大学文献展

2018年华东师大举办圣约翰大学文献展

1905年11月,学校在美国首都华盛顿哥伦比亚特区注册,正式称圣约翰大学,设文理学院(后分设文学院、理学院)、医学院、神学院以及一所附属预科学校(后改设附属中学),成为获得美国政府认可的在华教会大学,毕业生可直读美国大学的研究生院。

1906年,医科学制改为七年,毕业者授予博士学位,是中国最早授予医学博士学位的两所学校之一。

1906年以后,圣约翰的毕业生还可以进入美国各大学深造,耶鲁大学、哈佛大学、哥伦比亚大学等名校甚至同意免试招收,所以吸引了大批学生报考。

1911年开始实行学分制、学衔制。

1911年,学校买下了梵皇渡路(今万航渡路)以北、原属于兆丰公园(今中山公园)的一块土地,成了全上海唯一有苏州河流经的学校。

北洋政府时期

1913年开始招收研究生。圣约翰大学后来发展成为一所拥有文、理、医、工、神、农六大学院17个系的综合性教会大学,是当时上海乃至全中国最优秀的大学之一,入读者许多是政商名流的后代或富家子弟,而且拥有浓厚的教会背景。

1913年2月1日,卜舫济邀请孙中山到约大演讲,受到师生们热烈欢迎。孙中山在参观圣约翰大学时发表演讲,“民主国家、教育为本”。

1914年,广州宾夕法尼亚医学院与圣约翰医科合并,成立圣约翰大学宾夕法尼亚医学院

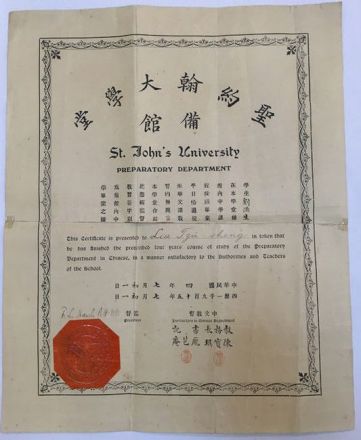

2016年,上海市历史博物馆收藏了圣约翰大学校友会校友代表捐赠的一批“民国上海圣约翰大学文物文献”,这批文物由历届约大校友捐出,共计41组99件,其中各类毕业证书近20件,最早的是1915年圣约翰大学备馆(即大学预科)毕业证书。复校方针

1988年,圣约翰全球校友会在香港成立。1937年毕业于圣约翰大学历史系的荣毅仁被选为会长,副会长由1939年毕业生经叔平担任。

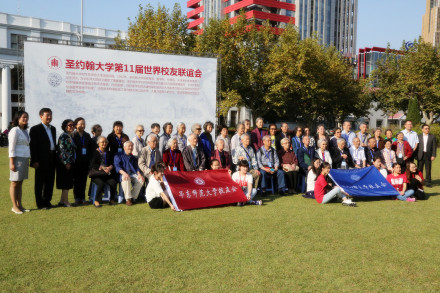

上海圣约翰大学第十一届世界校友联谊会在校歌声中开幕

上海圣约翰大学第十一届世界校友联谊会在校歌声中开幕

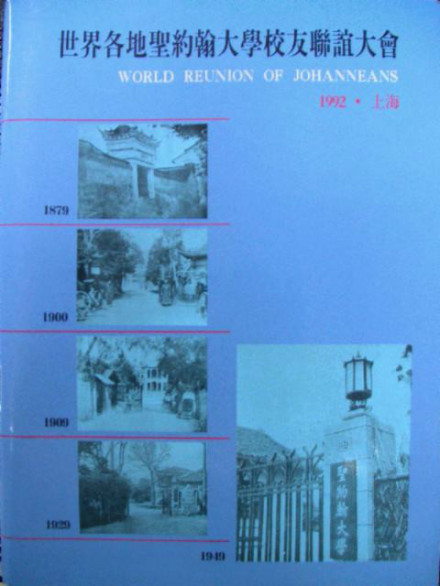

1992年,约大第二届世界校友联谊会在沪召开,约大校友通过了“三管齐下”的复校方针:

第一,在上海复校;

第二,将原台湾新埔工专升格为圣约翰大学;

第三,在加拿大不列颠哥伦比亚大学设立圣约翰学院。

圣约翰大学香港校友会会长应道富曾说,“复校的第二、第三项已经实现,第一项也由华东师范大学决定创立申江书院(申江与St. John谐音)而最终完成,复校计划圆梦了”。

圣约翰科技大学

圣约翰科技大学校徽

圣约翰科技大学校徽

2003年更名为圣约翰技术学院,并将《光与真理》定为三首校歌之首。2005年改制为圣约翰科技大学(St. John's University)。未来将朝以恢复「圣约翰大学」为本校努力争取之最终目标。

UBC圣约翰学院

圣约翰大学第十一届世界校友联谊会上,UBC圣约翰学院展示赠礼

圣约翰大学第十一届世界校友联谊会上,UBC圣约翰学院展示赠礼

圣约翰学院继承了圣约翰大学自由文化教育和跨文化交流的传统,成为一个不同文化和学术背景的人沟通与建立联系之论坛。圣约翰学院为UBC的研究生、新任教授、访问学者和博士后研究员提供住所,并在校园内举办各种学术活动。

华东师范大学

华东师范大学馆藏圣约翰大学罗氏图书馆藏书票

华东师范大学馆藏圣约翰大学罗氏图书馆藏书票

由圣约翰大学调入华东师范大学的教师主要包括:数学系魏宗舒、陈美廉;化学系陈联磐、陶桐、严隽坦、吴冠芸、程四德、刘恒椽、严凤霞;生物系陈彦卓、陈瀛震、钱善葆;教育系徐怀启、张祖錩、金冬日、郑家瑷;中文系(古籍所)周子美、潘雨廷;政治系邓畹倩、曹宁、张澄清、李锡玖;英语系张祖培、叶治、冯慧妍等人。

2015年40余名圣约翰大学校友前往华东师范大学参观访问

2015年40余名圣约翰大学校友前往华东师范大学参观访问

2015年10月17日,圣约翰大学第十一届世界校友联谊会在沪召开。会上,圣约翰校友联谊会主席高尚全正式宣布圣约翰大学北京校友会加入华东师范大学校友会。他还阐释了其中的原因:圣约翰大学与华东师范大学有亲密的血缘关系,圣约翰大学的很多人、物等教学资源都由华东师大继承;华东师大正在筹建申江书院,这是对圣约翰大学最好的传承和纪念。上海圣约翰大学校友会、圣约翰大学南京校友会亦先后成为华东师范大学校友会的备案组织。

上海交大医学院

圣约翰校友在上海交大医学院校园内的圣约翰大学纪念雕塑前留影

圣约翰校友在上海交大医学院校园内的圣约翰大学纪念雕塑前留影

圣约翰大学教学医院——上海仁济医院、宏仁医院(今上海市胸科医院)、上海市同仁医院(圣约翰医科教育之肇始),均为上海交通大学医学院附属医院。2009年圣约翰大学建校130周年纪念暨第八届全球校友联谊大会之际,香港的圣约翰校友在上海交大医学院发起设立圣约翰校友教育发展基金,上海圣约翰大学纪念雕塑亦同时在上海交大医学院揭幕。

华东政法大学

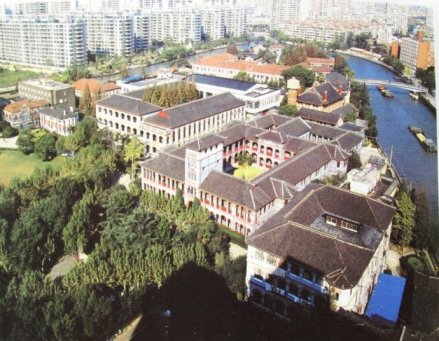

俯拍上海圣约翰大学旧址

俯拍上海圣约翰大学旧址

香港崇基学院

1951年,前圣约翰大学校董会主席欧伟国会同前岭南大学校长李应林、香港圣公会领袖何明华等人,在香港创立崇基学院,以纪念包括圣约翰大学在内的中国大陆原13所基督教大学,是香港第一所基督教中文专上学院。崇基学院位于香港新界的校园是由毕业于圣约翰大学的著名建筑师范文照所设计。

1963年,崇基学院与新亚书院、联合书院合并组建香港中文大学。2012年,香港中文大学崇基学院代表团来沪寻根,缅怀先贤创办教会大学的气魄。

上海高等教育发展史上,有一个名字是绕不过去的,它就是圣约翰。这所由美国圣公会传教士于19世纪中叶创办的学校是上海基督教教会大学中创办最早、规模最大的一所高等学校。

百年名校圣约翰

1905年时的圣约翰大学校门

1905年时的圣约翰大学校门

圣约翰的第一批学生有39人,他们免费获得学校提供凡人衣、食、住、书籍和生活用品。第二年,学生人数增至71人,书院分设“正馆”和“备馆”,教授国文、神学两种课,并成立附属高中部,增设医科,学制为4年。1892年,圣约翰书院正式开设大学课程。1896年,同仁医院附属的医校并入学校,圣约翰医学院成立。至此,圣约翰书院设文、理、医学、神学诸科,初具正规大学雏型。

圣约翰大学医学院博士生毕业合影

圣约翰大学医学院博士生毕业合影

圣约翰大学建立110周年铜质纪念章

圣约翰大学建立110周年铜质纪念章

1949年上海解放后,圣约翰大学继续办学。1952年秋,全国大学院系调整,圣约翰大学各院、系分别并入相关高等学校,原址一度成为华东师范大学的分部,后交付给了新成立的华东政法学院。

圣约翰的教与学

圣约翰大学校徽

圣约翰大学校徽

1951年,约大的校园里还有几位外国教师。等到1951届学生毕业时,毕业证的样式开始有所改变,证书不再用英文印制而是全部采用中文,这使它看上去和别的高校没有什么不同。尽管这有悖于圣约翰的传统,但是没有人会认为用自己国家的语言颁发文凭有何种不妥。当全国所有大学的毕业生由国家统一分配工作时,约大师生开始抱有一种乐观的看法,他们认为至少这对于清除他们身上的“帝国主义”历史有积极作用。

事实上,圣约翰大学的过去给约大学生带来了相当沉重的负担。数十年以后,一位1951年毕业的学生回忆他参加工作之初的经历:

毕业后,我被安排到了一个偏远地区的省份担任基层文秘工作。在我报道的第一天,单位人事科通知我去谈话,我进去时,一位人事干部正在翻阅一份材料,很明显那就是我的档案。看到我进来,他抬起头来问道:“你是那所大学毕业的。”我小心翼翼地回答“圣约翰大学”。“哦,就是那所帝国主义黑校了。”他反问道。当时我颇感窘迫,不知如何是好,只是低下头一言不发。我想他肯定在通知我进来前就已经很详细地查阅过我的档案了,对我的教育背景应很了解。他之所以故意那么提问,显然是警告我最好规矩一点,老老实实地接受改造。

20世纪50年代的圣约翰大学校徽

20世纪50年代的圣约翰大学校徽

另一方面,那些当年在国民党统治时期从事地下工作的中共党员,以及在解放之初参加“北上”、“南下”运动或是在人民大学、革命大学接受过培训的约大学生状况则要好得多,他们多被吸收到党政机关中去。多数医学院及工学院的毕业生接受政府指派走上了能够学有所用的岗位。当然,抛开工作不谈,在当时有一件事是明白无误的,那就是圣约翰大学的学生已不再被人视作社会精英,持有圣约翰的毕业证反倒成为一种人生污点。没有多久,对圣约翰大学的最后一击终于发生了。

那是在1952年,新中国政府开始对高等院校院系进行调整,所有的教会大学在这次调整中被裁撤。实际上,私人教育机构在当时已不复存在。在这次调整中,圣约翰大学的院系被并入到其它大学。此外,约大附中与大同大学附中(1912年创建)合并,命名为上海市五四中学。

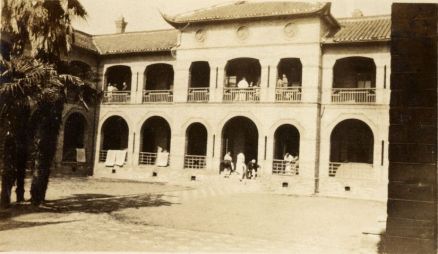

1932年时的怀施堂,1895年落成

1932年时的怀施堂,1895年落成

至校园内不少的特色建筑,也遭到不同程度的破坏。作为“根除”帝国主义宗教影响的一项措施,礼拜堂首先被拆除。校园中历史最悠久的建筑之一的怀施堂,②为纪念圣约翰大学创始人施约瑟主教而得名,后来为纪念已故的约大毕业生邹韬奋,30年代中国著名的作家和出版家,而被更名为韬奋楼。

①极司非而路Jessfield,即今万航渡路。

②怀施堂为圣约翰大学早期著名的标志性建筑,也是中国教会大学中最早的中西合璧式校园建筑。1895年2月19日落成,为纪念圣约翰的创始人施约瑟而将其命名为怀施堂。1951年3月怀施堂改名为韬奋楼,以纪念该校1921年毕业生邹韬奋。因该楼在华东政法学院校舍中排列在四十一位,故又被称作四十一号楼。

怀施堂1951年改名为韬奋楼

怀施堂1951年改名为韬奋楼

圣约翰大学最重要的象征莫过于那棵大樟树,而它也在1960年代消失了。据说大樟树是因树龄太老自然死亡的,然而,还有一种说法是在“文革”中被砍掉作了木材。不管是怎样,当1952年圣约翰大学遭裁撤之际,大樟树实际上在精神上已经死亡了。

①1929年,曹家渡士绅为纪念圣约翰大学成立50周年,在怀施堂前建立起一座形制古朴的牌坊,后被称作纪念坊。纪念坊的四根石柱上均雕刻有对联。1955年初,该纪念坊遭拆毁,拆下的石料被随意堆放。1992年在圣约翰大学校友会的努力下,在原地重新建立纪念坊,所用四根石柱仍为当年旧物。

四、余响

对留在中国大陆的众多约大校友来说,要彻底忘却母校是极其困难的。在随后的30多年中,他们遭受到了一系列政治运动的冲击。在1957年的“反右运动”中,他们当中有许多人被戴上“右派”的帽子。10年后的“无产阶级文化大革命”中,他们理所当然地成了阶级斗争的靶子,多年以后,在一位约大著名校友的记叙中,许多约大学生被送往偏远地区去“修理地球”,或是从事其它低微的工作。

圣约翰校友在台湾建立圣约翰科技大学

圣约翰校友在台湾建立圣约翰科技大学

1890年时的礼拜堂,20世纪80年代末被拆除

1890年时的礼拜堂,20世纪80年代末被拆除

如今,世界各地的约大校友都已步入了晚年,然而,他们始终铭记着“光与真理”的校训,在他们心中,大樟树、礼拜堂、怀施堂、纪念坊等约园内的一草一木始终是他们魂系梦绕之所在,如同校友的诗作《老樟树》那般……

圣约翰大学世界校友联谊大会1992年会刊

圣约翰大学世界校友联谊大会1992年会刊

盛大的校友会上,分明都见到她的绿荫,笼罩了大厅。她那粗长的手臂,伸过高山、海峡,把每位校友变作她的叶子——一片片柠檬香的绿叶。饱含友情的芳馨,哦,老友,随我来吧!沿着雪化的小径,同去久违的校园耕耘。张起樟树的华盖,重铺草坪的绿荫,播下深沉的爱,使我们的人生返青。

入学考试

圣约翰大学校门

圣约翰大学校门

圣约翰大学的入学考试长达6天,每天上午9点到12点,下午1点到4点,6天之中只有一天使用中文,其余都使用英文,录取之后每学期学费昂贵,要两百多银元。每年录取人数不定,超过及格线都录取,不及格则都不录取,没有既定名额。

办学特色

圣约翰大学

圣约翰大学

圣约翰大学的英文课程很深,中学部高三上即读维克多·雨果的《Les Misérables》,高三下读查尔斯·狄更斯的《A tale of two cities》。除国文课外,课内外都用英语作为授课语言。为了督促学生学好英文,1917年学校还作出了一项特别规定:凡文理两科学生,毕业时欲获得学位者,须参加在上级或高级时举行的特邀名人监试的特别英文口试和笔试,且取得“优美之课绩”,否则不授予学位。由于圣约翰学生的英文水平在全国是最好的,因此受到用人单位的欢迎。

圣约翰是中国最早实行全英文授课的学校之一。有学生曾如此描述:“圣约翰学生与众不同的最大标志是他们地道的英语。本校因此而远近闻名,令人羡慕;圣约翰学生也因此趾高气扬,不可一世。”由于圣约翰学生的普遍英文程度在上海首屈一指,海关、电报局、等洋务部门对该校学生另眼相看,在社会上有“圣约翰”之称。

手执各类球具的圣约翰大学校队队长

手执各类球具的圣约翰大学校队队长

卜舫济主政圣约翰期间,主张教育与政治分离,反对学生以学校为基地从事政治活动,为此曾多次与热衷于从事政治运动的学生发生冲突。他还致力于宗教课程的改革,使学校宗教课程和宗教活动从早期的必修课和必须参加的活动逐步改为选修课和学生自愿参加的活动。他把体育列为学校教学的重要内容,引导学生树立体育锻炼的观念,希望每一个学生在运动中有一个健康的身体。圣约翰的学生体育组织和学生体育运动队,在当时的高校中数量最多,在各种大赛中为学校争得了不少荣誉。卜舫济支持学生组织各种社团组织(辩论会、演讲会、体育会、科学会、绘画会、摄影会、音乐会、青年会、同乡会等,不下数十种),开展各种课外活动,校方不但对这些活动予以精神及物质上的支持,以充分开发学生的创新思维和运用知识的能力,还鼓励教授们热诚参加、予以协助。圣约翰大学各年级都有学生自治会,在某些时候,如学期考试之时,校方甚至交由学生自行监考,予以绝对信任。

圣约翰大学对成绩优异的学生会给予免费或一定的补助,每年约30个名额。1929年以后,圣约翰校友开始进入校董会,参与学校大政方针的制定和学校经费的预决算。学校的办学经费来自学膳费收入、教会津贴和社会各界及校友捐赠。

学校经费

基督教高等学校上海圣约翰大学的筹资主要方式

1879年筹款购地及建筑校舍。施约瑟主教因向美国方面进行募捐,结果颇为完满,美国圣公会董事长允拨常年维持经费。遂于该年以银6500两购地90亩于沪西梵王渡,建筑两层楼之中国式斋舍一所,住宅四所。1894年为满足新教育之需要,在美国募集美金2万元,在中国募捐得到3000美金,建筑怀绝堂。

圣约翰在美国的资金来源主要有二:一是布道部的常年拨款;二是个人和社会特别捐赠。布道部的资金大部分来自美国圣公会的基本会众。布道部还经常一次性拨款用于购买土地、建造校舍、添置设备等。即使在30年代中期后,圣约翰自给率大为提高,收入来源更加多元化。教会经费对维持学校仍至关重要,不仅西籍教员的薪金和神学院的经费完全由教会提供,医学院等学生较少的院系,也十分仰赖教会的资助。教会拨款及国外其他捐赠,通常要占医学院年度预算的80%左右。

个人和社会特别捐赠包括基金会的大笔赠款及富商的馈赠和遗产,也有圣公会各个教区?主日学校和普通信男信女的奉献。在上海的美国侨民社会,对圣约翰也有若干重要捐赠。然而这些捐款多为所谓特募捐,通常以某一指定用途如建造校舍为目的,不能用作学校的经常性开支。

圣约翰当局早已把圣约翰经济自立作为治校的目标之一。卜舫济在1896年时写道:“让圣约翰书院成为一个移植过来的异体,几乎全由国外的资助来维持,是不行的……我们必须把从当地争取更多财源作为目标。”圣约翰在华筹款的主要方式有三:一是争取社会捐款,直接向绅商呼吁。1898年至1899年圣约翰建格致室,上海绅商捐资踊跃,满清高级官员如刘坤一、张之洞等都为之解囊;二是依靠校友的忠诚,成功的校友本身就是学校募捐的主要对象;三是增加学生人数和学费。

校友和中国社会各界对圣约翰的大笔捐款开始于1894年,该年为建造怀施堂,中国方面捐资5600两墨银。到1935年,除裴蔚堂外,圣约翰大学的主要建筑均已建成,校友和中国各界对圣约翰置地建房的全部赠款已达25.3万美元,加上约10万美元的捐赠基金、奖励和维持经费,中国方面的捐赠总数达37.4万美元,为当时全部校产的1/3左右。

中国方面捐赠最多的一年是1929年,该年为纪念校庆50周年,校友不仅捐款10万美元兴建交谊室,还设立一笔4.5万美元的校庆捐赠基金。最大的个人捐款是施肇基为建土木工程学院所捐的2920英镑和刘鸿生为建交谊室所捐的7万美元。无锡梁溪荣宗铨1934年出资5000美元建造苏州河桥以连接校园的两部。除交谊室外,圣约翰校园的另三座主要建筑物罗氏图书馆、顾裴德体育馆和圣约翰中学的树人堂,也是主要由中国方面出资建造的。1920年圣约翰商业经济部是由校友在3年内每年允捐3000两墨银帮助建立的。1933年,经校友宋子文斡旋,圣约翰盛宣怀藏书6667册。1948年,严复之女将其父中、英文藏书1993册赠与圣约翰大学图书馆。

1933年,差会因美国经济大萧条消减了对学校75%的拨款,而上海美丰银行倒闭,使圣约翰在该行的存款损失70%,财政难以为继。卜舫济个人出面呼吁圣约翰同学会设立维持基金,帮助学校渡过难关。在1933年至1934年,学校共向校友发出257封求援信,155名校友作了肯定答复。到1941年,校友对维持基金的捐赠已超过6万美元。抗日战争胜利后,学校财政再度陷入困境,1946年校友再次集资3.5万美元支持母校。

随着学校的发展,学费逐渐成为圣约翰常年经费最主要的来源。从1880年成立所谓收费部以来,圣约翰的学额和学费连年增加。1904年圣约翰制定了学费收取章程,规定:“备馆学费每年一百八十元,分两期交纳,均在上?下半年开课日。新生进院须订关约,以足二年为期,如欲中止,其学费仍应缴足二年。正馆学费每年百二十元,交纳期同备馆。此外缴体操装费十八元,该费三年后再缴,因操装三年更换一次,惟操靴穿用较繁,最易敝败,不在此例。运动会费每年两元,初在上半年开课日交纳。西斋教科书须另缴书费

圣约翰大学首创的“荣誉制度”(Honour System),亦称作“不监考制度”。所谓“荣誉制度”是指学校对学生的一种教育措施,主要目的是为了培养学生自尊自爱的品德,增强学生的自我约束能力和荣誉感,倡导考试时无人监考也无人作弊。该制度于1913年起在大学三、四年级实行,由学生投票决定是否采用这一制度。每次考试时学生需在卷末书写誓言“此番大考,未曾助人,亦未曾求助于人”。对此,校友周有光曾回忆道:“进入二年级,学校通知学生讨论‘荣誉制度’,这是考试无教师监考的信任制度。目的是培养人格,培养道德,培养青年自己站起来做人。‘荣誉制度’以课程为单位,如果同班、同课程的同学大家同意,就可以申请实行。我们经过多次讨论之后,提出了申请。同学自己去取考题,老师不来监考,的确无人作弊。”

从圣约翰大学分立出来的光华大学也继承了这一传统,称之为“信誉制度”。

博物院

原藏圣约翰大学的国内仅存3件鸭嘴兽标本之一

原藏圣约翰大学的国内仅存3件鸭嘴兽标本之一

《约翰年刊》(圣约翰大学年刊)在1904年问世,一直出版到1951年,中间只有两次停刊,是1942年至1945年日军占领上海期间。该刊每年出版一本,分中英文两部分,主要刊载本年度教师和毕业生名录和照片,介绍校园一年内的主要社团、文体活动、学生文艺作品等。

顾维钧 | 中国近现代史上最卓越的外交家之一。 |

|---|---|

施肇基 | 政治家,外交家。 |

宋子文 | 政治家,金融家,外交家。 |

荣毅仁 | 红色资本家,前国家副主席,中信集团创始人。 |

邹韬奋 | 杰出的新闻家和出版记者。 |

邹文怀 | 香港电影教父,缔造出李小龙和成龙两位巨星及许多演艺明星,嘉禾集团创始人。 |

林语堂 | 文学家,前联合国教科文组织文学主任,新加坡南洋大学创始人。 |

潘序伦 | 中国现代会计之父,上海立信会计学院创始人。 |

贝聿铭 | 世界著名建筑大师。 |

经叔平 | 老上海商业巨子,民生银行创始人,前全国政协副主席、全国工商联主席。 |

史久镛 | 前联合国国际法院大法官、首位中国籍院长。 |

黄嘉华 | 外交家,前联合国国际法委员会委员。 |

容永道 | 普华永道会计师事务所创始人,香港基本法起草委员会委员。 |

吴宓 | 文学家,国学大师,诗人。 |

吴宗锡 | 著名评弹理论家,前上海市曲艺家协会主席。 |

吴肇光 | 外科学家,中国外科医学奠基人。 |

郁知非 | 内科学、血液病学家,中国血液病学奠基人。 |

郭迪 | 儿科医学家,中国儿童保健学科奠基人。 |

预防医学家、医学教育家,上海医科大学和中华医学会创始人。 | |

张乃峥 | 中国风湿病学奠基人,中华医学会风湿病学分会创始人。 |

孙学悟 | 中国基础化学工业奠基人。 |

顾震隆 | 中国复合材料研究奠基人。 |

罗荣安 | 中国航空教育开拓者。 |

刘鸿生 | 老上海实业大王。 |

刘吉生 | 民国著名实业家。 |

刘以鬯 | 经典电影 《花样年华》原著作者,前香港作家联合会会长。 |

台湾著名爱国诗人和史学家。 | |

俞大维 | 兵工学家,政治家,哲学家。 |

哲学家,社会学家。 | |

张仲礼 | 经济学家,前上海社会科学院院长。 |

张爱玲 | 著名女作家 |

蒋一成 | 石油勘探专家,美国亚洲协会主席。 |

严家淦 | 政治家,前台湾地区领导人。 |

陈成达 | 中国足球届元老 |

董健吾 | 红色牧师,中央特科重要成员。 |

爱国宗教领袖,前全国政协副主席、中国基督教协会会长。 | |

马约翰 | 体育教育家,前中国田径协会主席、中华全国体育总会主席。 |

孟宪承 | 教育家,华东师范大学首任校长。 |

蔡至勇 | 华尔街第一个华人大亨。 |

周诒春 | 教育家,清华大学奠基人,曾任国民政府农林部长、卫生部长。 |

周有光 | 著名语言学家,汉语拼音创始人。 |

鲁平 | 国务院港澳事务办公室原主任、党组书记。 |

郭德文 | 上海市胸科医院学科创始人、首席专家。 |

辜严倬云 | 社会活动家,辜振甫夫人,圣约翰科技大学董事长。 |

龚岳亭 | 生物化学家,中国科学院院士。 |

肖碧莲 | 生殖内分泌专家,中国工程院院士。 |

刘彤华 | 病理学家,中国工程院院士。 |

黄量 | 药物化学家,中国科学院院士。 |

有机化学家,中国科学院院士。 | |

江绍基 | 内科学及消化疾病专家,中国工程院院士。 |

翁心植 | 内科学与呼吸病学家,中国控烟之父,中国工程院院士。 |

魏敦山 | 体育建筑设计专家,中国工程勘察设计大师,中国工程院院士。 |

植物学、生态学家,中国植物生理学的开拓者,中国科学院学部委员(院士)。 | |

周勤之 | 机械制造工艺与设备专家,中国静压轴承开创人之一,中国工程院院士。 |

钟士元 | 香港知名政治家,香港医院管理局及香港科技大学校董会原主席,香港工程科学院创院院士 |

宋子良 | 宋子文胞弟,曾任国民政府外交部总务司司长、广东省政府委员兼广东财政厅厅长。 |

宋子安 | 宋子文胞弟,原广州银行董事会主席。 |

孔令侃 | 孔祥熙和宋霭龄的长子,扬子建业股份有限公司创立人。 |

陈行 | 民国上海造币厂厂长、财政部特派员。 |

陈邃衡 | 南京市原副市长,中国民主建国会第五、六届中央副主席。 |

孙梅堂 | “亨达利钟表”的创始人,钟表大王。 |

孙廷芳 | 著名生物制药专家,前上海市工商业联合会副主任委员 (副会长) 、上海工商学院院长。 |

童少生 | 四川省原副省长,前民建中央委员会副主席、民建四川省委主任委员、四川省政协副主席。 |

黄振声 | 香港中国通讯社原社长,香港中旅(集团)有限公司原副董事长。 |

吴舜文 | 台湾中华汽车股份有限公司原董事长,裕隆汽车制造股份有限公司原董事长兼总经理。 |

古胜祥 | 瑞兴有限公司集团主席,上海杉达学院名誉校长,前香港中华总商会荣誉会长。 |

史悠明 | 北洋政府外交部政治事务司司长,前中国驻美国总领事、中国驻巴拿马总领事。 |

张祥麟 | 原中国驻美国总领事,费城、芝加哥两届世博会的中国总代表,“国联调查团”总务组长、宣传组长。 |

刁作谦 | 外交家、教育家,曾任清华学校董事会主席兼学校监督(校长)、华盛顿会议中国代表团秘书长。 |

刁振谦 | 原圣约翰大学代理校长、上海红十字会医院院长、圣约翰大学医学院院长,中华医学会第四届会长。 |

刁敏谦 | 民国学者、外交官,曾任圣约翰大学政治学系主任、校董、副董事长。 |

黄金祺 | 外交学院教授,曾任老一辈党和国家领导人的英语、法语口译,对新中国外交理论总结有较大的贡献。 |

朱启祯 | 外交部原副部长,中国前驻美国大使。 |

陈依弥 | 新中国首批女外交官,中国与斯里兰卡关系的创立和发展做出了重要贡献。 |

邢洚 | 新中国优秀女外交官、新闻工作者,国务院直属机关司局级干部。 |

杨宽麟 | 中国第一代建筑结构工程大师,原北京市建筑设计院总工程师、中国土木工程学会理事会副理事长,北京市第四届政协副主席。 |

董鼎山 | 美籍华裔作家、评论家,当代知名英美文学兼亚洲资料专家,前纽约市立大学教授,国际笔会纽约华文作家笔会原会长。 |

黎宝骏 | 上海体育科学研究所研究员,原圣约翰大学体育部主任、华东体育学院球类教研组主任、中华全国体育总会委员、中国体育文史资料编审委员会委员。 |

陈联磐 | 华东师范大学校务委员会委员、化学系副主任、教授,曾任圣约翰大学教授、化学系主任、理学院院长。 |

钱李仁 | 原中国亚非团结委员会副主席,曾任中国常驻联合国教科文组织代表(大使衔)、中共中央对外联络部部长、人民日报社社长。 |

詹世亮 | 中国国际战略学会和中国国际问题研究所高级顾问,曾任中国驻土耳其大使、中国驻埃及大使、中国国际问题研究基金会秘书长和学术委员会主任。 |

马兖生 | 新中国首批外交大使夫人,前联合国儿童基金会高级顾问、中国宋庆龄基金会理事。 |

女诗人,鲁迅文学奖诗歌奖获得者,曾多年在中国驻外使馆任职。 | |

严停云 | 台湾知名作家,严复的孙女。 |

董乐山 | 著名翻译家,作家,美国文化研究学者,原中国社会科学院美国研究所研究员、研究生院美国系主任。 |

瞿希贤 | 著名女作曲家,中国音乐家协会原副主席,中国音乐家协会儿童音乐学会名誉会长。 |

黄沙 | 越剧理论家、艺术家、导演,名列《中国越剧大典》名人卷。 |

陈骉 | 书法世家,曾任北方工业大学艺术馆副馆长、建筑学部美术学科主任。 |

董爱琳 | 著名女中音歌唱家,原上海乐团艺术顾问、教授。 |

沈湘 | 男高音歌唱家、声乐教育家,中国声乐泰斗,被誉为“中国的卡鲁索”。 |

美籍华裔表演艺术家,历史上首位任奥斯卡评委的华裔电影人,曾三次获得台湾金马奖。 | |

曾楚霖 | 香港电影演员,无线电视艺员,获颁无线电视“长期服务特别奖”。 |

何占春 | 原上海电台台务委员,长期为陈云同志提供评弹节目,资深媒体人,曾任上海人民广播电台主任编辑,曾获“新中国曲艺五十年特别贡献”奖。 |

沈嗣良 | 著名体育活动家,曾任中华全国体育协进会常务理事兼名誉总干事、圣约翰大学校长。 |

赵修鸿 | 物理学家,上海交通大学物理教授,曾任圣约翰大学物理系主任、代理校长、教务长。 |

曹云祥 | 教育家,曾任清华学校校长,有“清华之父”美誉。 |

严鹤龄 | 民国外交官,教育家,曾任清华大学校董会主席,并两度出任清华校长。 |

严凤霞 | 教授,离休干部,华东师范大学原党委书记。 |

萧孝嵘 | 心理学家、教育家,华东师范大学教授,曾任国立中央大学心理学系主任、复旦大学教育系主任。 |

刘廷芳 | 心理学家、教育家,中国心理学会的创办人之一 ,燕京大学心理学系的创始人、首任系主任。 |

刘恒椽 | 社会活动家,有机化学专家,原上海市政协副主席、民进上海市委主委、华东师范大学校务委员会副主任、终身教授。 |

杨荫浏 | 著名音乐史学家、音乐理论家、音乐教育家,中国艺术研究院音乐研究所创始人之一,中国民族音乐学的奠基者。 |

曾虚白 | 国民党政要、新闻教育家、报业家,曾任金陵女子大学中文系主任、国民党中央通讯社社长。 |

著名教育家,中国儿童心理学奠基人,原南京师范学院院长。 | |

朱骥良 | 新中国无机颜料界德高望重的泰斗级人物。曾任涂料行业技术委员会委员、全国涂料与颜料标准化委员会委员、中国涂料工业协会顾问,生前曾荣获中国涂料工业协会的特殊贡献奖。 |

汝信 | 中国社会科学院前副院长、哲学家 |

严文兴 | 物理化学家,浙江大学化学系教授。曾任浙江大学总务长、浙江大学图书馆馆长等,是我国热化学学科的开创者,热化学研究发展的奠基人。 |

张永敏 | 有机化学家,先后在杭州大学和浙江大学化学系任教,致力于物理有机化学研究。 |

圣约翰大学出了很多外交家。 据统计,后来在外交部工作的圣约翰学生有近四十人,有七八人做了大使。如汤兴伯、纪立德出任中国驻纽约总领事,外交部两位副部长朱启祯和温业湛都是上海圣约翰大学培养出来的。中联部两位部长钱李仁和朱良也都曾就读于圣约翰大学。 被圣约翰大学授予荣誉博士学位的有颜惠庆、李登辉、张伯苓、黄炎培、王宠惠、伍连德、陈光甫、陶行知、吴贻芳、晏阳初、诚静怡、郑和甫等。很多圣约翰校友都曾对中国的历史进程和所在的行业领域起到过重要影响。 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 词条信息

|

早期的圣约翰大学备馆

早期的圣约翰大学备馆