-

下海庙 编辑

下海庙,位于上海市虹口区昆明路73号,即虹口区商业闹市提篮桥地区,当时夏海义王庙地处下海浦,长江船只入海处,现正对庙门的马路就叫海门路,占地面积为1800多平方米,开放时间为7:00-12:00。

下海庙,居民船民进庙烧香,常常提篮而过桥,故名提篮桥。因庙宇近海,沿海百姓崇拜护海神妈祖,因此也以天妃娘娘及其它地方神一起奉神祀在庙中。

中文名:下海庙

地理位置:上海市虹口区昆明路73号(近提篮桥)

开放时间:7:00-12:00(香期6:00-16:00)

门票价格:5元/人

占地面积:1800多平方米

所属国家:中国

所属城市:上海市

建议游玩时长:建议1小时

联系电话:021-65416559

历史由来

下海庙

下海庙

下海庙 俗称“夏下海庙海庙”、“义王庙。始创于清代乾隆年间(l736~1795),当时仅有房屋九间,是当地渔民、居民为祈佑平安、奉祀海神的民间神庙。

嘉庆中间(1796~1820)荒塌,由心意师太重修,此后作为一所临济宗的比丘尼道场。

咸丰四年(1854)又购地八亩一分七厘多,逐步扩建,相传心意师太至98岁高龄时,交法成师太继任主持,陆续增建前殿等二十余间房屋殿舍。

光绪二十一年(l895),由法成的徒弟福星师太继任,光绪二十五年(1899),又增建后殿等十余间房屋,至宣统三年,法成年87岁时尚在世。此后,先后由福根、觉莲继任。

下海庙

下海庙

抗日战争初期,下海庙房屋被日军炮火全部焚毁。1941年起,由觉莲募资重新修建,至解放以后,基本保持原有规模。

发展

1990年,经上海市宗教事务部门市和虹口区宗教事务部门联合批准;由上海市佛教协会筹建恢复。1992年1月30日正式开放,恢复为佛教活动场所。

下海庙建筑面积约为1800多平方米。环境清净幽雅。

有三殿,前殿、后殿和东殿。前殿的大雄宝殿,正中供一佛二弟子;正中供释迦牟尼佛,东观音,西地藏菩萨。

后殿供奉西方三圣,千手观音等像。东殿奉有天妃娘娘等像,此外还有斋堂等附属用房。有比丘尼16人,住持为昌修法师。

背后的故事

下海庙

下海庙

1955年,毛主席到上海视察,在黄浦江上游览时,突然向陪同人员提了一个问题:“你们知道上海还有个‘下海’吗?”顿时举座哑然。

还是老人家自己提供了答案,他斩钉截铁地说:有。毛主席的话,如同在黄浦江中投下一块大石头,于是,上海市开始寻找这个不为人知的“下海”。在虹口区发现一座叫“下海庙”的小庙,位于昆明路73号。

名字起源

下海庙

下海庙

当时,吴淞江在虹口区海门路段,南岸有一个浦,称作上海浦。与上海浦隔岸相望的北岸也有个浦,叫下海浦。

江南河流命名有个习惯,接近源头的支流称为里或上,靠近下游的称为外或下。

上海浦和下海浦,因为位置得名,上海之名是起源于上海浦的,后来建镇,叫上海。

北岸有个浦,叫下海浦,后来几经变故,成了海门路。

下海庙就在海门路一端。据史料记载,下海庙始创于清代乾隆年间。那时候,从东大名路至商丘路一带全是渔村。渔民出海打渔,需要祈求神的保佑,便有这座小庙应运而生。造神总是出于某种需要。

后来,这一带的地名也与此有关了。比如提篮桥就是渔民手提装着香烛的篮子,过桥去下海庙烧香而得名。

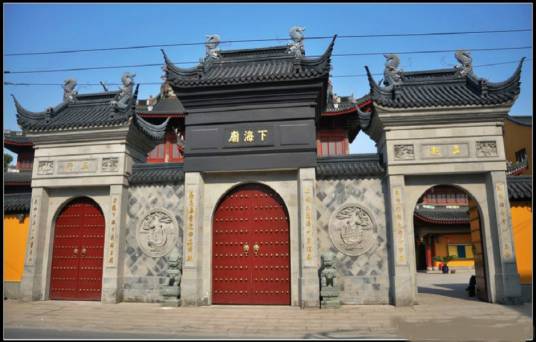

2012年重新修整过的下海庙正门

2012年重新修整过的下海庙正门

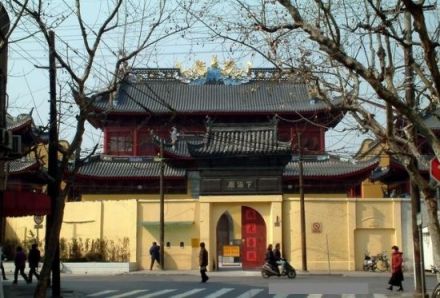

2012年重新修整过的下海庙焕然一新

2012年重新修整过的下海庙焕然一新

门票:5元/人

开放时间:7:00―16:00

地铁:乘12号线到提篮桥站下车,从1号口出来即可。

公交:乘13、319路到海门路东长治路站下车即可。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。