-

中国传媒大学 编辑

中国传媒大学(Communication University of China),简称中传(CUC)。是一所位于中国北京市朝阳区的全日制公办大学。其直属中国教育部,是一所以信息传播为特色的综合性大学,被誉为中国广播影视传播人才的摇篮。中国传媒大学的前身是创建于1954年的中央广播事业局技术人员训练班及1958年成立的北京广播专科学校。1959年9月7日,北京广播学院成立。1962年11月,学院停止办学。次年,恢复办学。文革期间,学院曾完全停办。文革结束后,1973年,学院恢复办学。1979年,首次招收硕士研究生。1998年,获得第一批博士专业学位授予资格,2000年,获批国家重点学科。同年,学院划转教育部管理。2001年,进入国家“211工程”重点建设高校行列。2004年,更名为中国传媒大学,同年,增设3个一级学科博士后流动站。2011年,成为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。2017年9月,学校入选“双一流”名单。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。截至2023年7月,中国传媒大学总占地面积46.37万平方米。截至2023年12月,学校有全日制在校生18000余人,教职工1332人。设有21个教学科研单位,89个本科专业。具有7个博士后科研流动站,5个博士学位授权一级学科点,16个硕士学位授权一级学科点,有新闻传播学、戏剧与影视学2个国家“双一流”学科,新闻传播学、戏剧与影视学等多个学科取得骄人成就,设计学与艺术学理论共居第一方阵。学校拥有智能教室、4K演播馆等传实践实验教学平台。创办时间1954年主管部门中华人民共和国教育部知名校友白岩松、崔永元、李咏、海霞、康辉、欧阳夏丹、张绍刚、马思纯学校官网http://www.cuc.edu.cn图集目录1历史沿革▪中央广播事业局技术人员训练班时期▪北京广播专科学校时期▪北京广播学院时期▪中国传媒大学时期2办学条件▪院系设置▪学科建设▪师资力量▪教学建设▪合作交流3学术研究▪科研平台▪研究成果▪学术资源4校园文化▪学校标志▪精神文化▪社团文化5行政管理▪现任领导▪历任领导6校园环境7校友情况8所获荣誉基本信息

中央广播事业局技术人员训练班时期

训练班第一批教员

训练班第一批教员

为了加强师资力量,学校从各个方面挖掘教师资源。1956年6月30日,教职员工发展到26人。7月28日,训练班继续壮大,教职员工达到35 人。到1956年12月底,教职员工增加至53人。

1958年3月24日,“全面大跃进”和“全民大炼钢铁”的时期,训练班各班停课进行劳动教育,200 多名学生投入劳动。 5月9日,训练班搬迁至北京市区南礼士路儿童医院对面的一座四层1300多平方米的灰楼。

北京广播专科学校时期

由于全国广播事业发展迅速,普通的中级广播技术人员已不能满足新中国广播事业的发展,训练班需要扩大生源和加深教学内容。1958年9月2日 ,中央广播事业局直属高等专科学校——北京广播专科学校,在原训练班的基础上正式成立。 北京广播专科学校学制两年,招收高中毕业生。10月2日,学校正式开学,学生按照部队编制组成二、三、四、五连,11月22日,学校设立波斯语班。学校开学一年后,分设发送技术、电视技术、传音技术三个专业,同时将二至五连建制改编为发送、电视、传音三个班。

中国传媒大学南礼士路校址

中国传媒大学南礼士路校址

北京广播学院时期

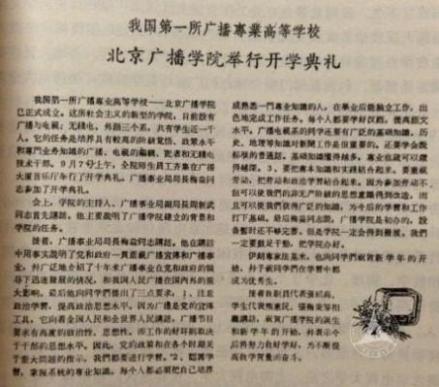

《广播业务》1959年第 9 期刊登的报道

《广播业务》1959年第 9 期刊登的报道

1960年1月21日,学院十七级以上干部“反右倾整风”总结批判会召开,2月12日,学院十七级以下党员干部“反右倾整风运动”结束。 同年,为了提高教学质量,把北京广播学院在短期内建成既是学习又是生产劳动和科学研究的“三结合”基地,学院决定成立“生产劳动委员会”和“科学研究工作委员会”,领导全院的生产劳动工作和科学研究工作。

1961年1月,“国民经济三年困难”来临,学院合并人事处、总务处、院长办公室为院务办公室,下设三个系、两个室、三个部、一个处。 3月16日,学院印刷所初步建成,并正式投入生产。 6月1日,学院党委决定建立院务委员会,以便加强对学校的管理。 6月20日,中央广播事业局决定北京广播学院停止招生,并被列为“调查裁撤”的范围。7月10日,学院决定开展精简工作。 1962年,“反右倾整风运动”甄别工作从2月开始,到5月底结束。

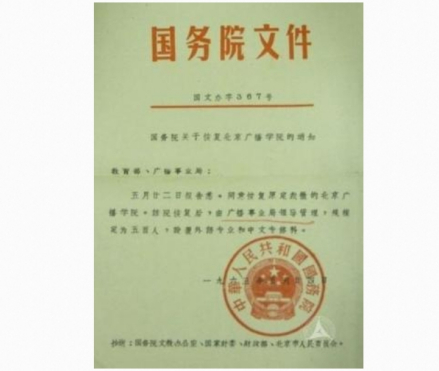

国务院关于恢复北京广播学院的通知

国务院关于恢复北京广播学院的通知

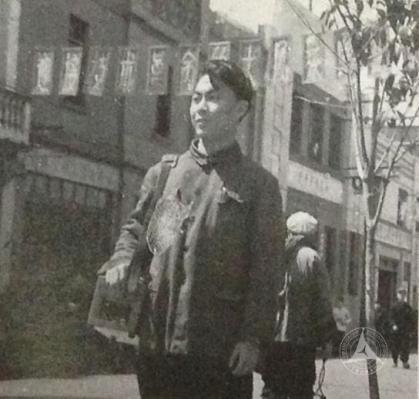

青年教师任远到地方台实践第一线进修

青年教师任远到地方台实践第一线进修

1966年4月26日,学院成立由五人组成的“文化革命小组”。5月10日,姚文元在《解放日报》《文汇报》上发表《评“三家村”》的文章,北京广播学院被“点名”,随后受到株连。6月以后,北京广播学院卷入“文化大革命”的浪潮中,学院党组织瘫痪,学校陷入混乱之中。1969年10月,林彪发出战备疏散“一号命令”,11月4月,北京广播学院师生员工迁往河北望都县张庄,参加劳动,接受贫下中农“再教育”,翌年8月返回学院。1970年5月12日,中央广播事业局军管小组向中央报送《关于北京广播学院停办的请示报告》,同年7月在全国教育工作会议上决定,北京广播学院试行撤销。至此,北京广播学院完全停办。

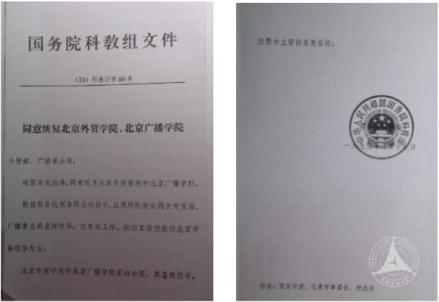

国务院教科组同意恢复北京广播学院文件

国务院教科组同意恢复北京广播学院文件

1976年,北京广播学院与北京牡丹电视机厂合办“七二一大学”,培养电视工程技术人员。

1977年,高考恢复之际,北京广播学院着手开展招生工作。1978年,北京广播学院临时党委召开全院平反昭雪大会,宣布了平反人员名单,对受经济损失者按政策予以补偿,为受株连者恢复名誉。同年3月,北京广播学院举行1977级新生开学典礼,这是全国恢复高考后北京广播学院招收第一批学生,新生分别为编采、摄影、播音三个专业共103人。7月,经中央广播事业局批准,北京广播学院行政领导班子组成。10月,学院举行1978级新生开学典礼,并由去年的3个专业发展为电视中心、电视发送、播音、编采、摄影、文编6个专业。

1979年,北京广播学院首次招收新闻理论和广播史两个专业硕士研究生,开创北京广播学院研究生教育的先河。

1980年7月,学院职能部门增加了人事处、学生工作处、保卫处和生产处。同月,北京广播学院对文科教学管理体制作重大调整,将原新闻系分为四系一部一所,成立新闻研究所,这是北京广播学院自建校以来的第一个研究机构。此后,还先后创建了广播技术研究所、国际共产主义运动研究室等研究单位。 12月,北京广播学院首次派代表团出国访问,组建“新闻教育考察团”出访美国,学院正式开始对外交流。 1981年1月,《学位条例》开始实施,北京广播学院的语言学专业成为首批硕士学位授予学科。

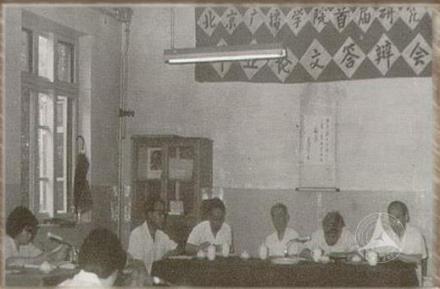

1982年首批研究生毕业论文答辩现场

1982年首批研究生毕业论文答辩现场

1987年,世界语恢复招生。1988年9月,设立广告学专业。 1989年9月,中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台三台代表分别宣布,从1990年起,联合在北京广播学院设立奖学截至2024年5月,中国传媒大学具有自然科学社、鲁迅研究社、雷锋研习社、英语广播台、子衿汉服社、书画协会68个社团,其中包括思想政治类、学术科技类、创新创业类、文化艺术类、文化体育类、志愿公益类,涵盖了校园生活的各个方面。 2023年4月1日,中国传媒大学举办第十四届“社彩秋韵”社团文化展演,其以“述相”为主题,以“万纪圆”为象征,晚会分为三个板块,“逐影——烟波之间”“曝光——微芒初曜”“对焦——阔步前行”。展演节目种类繁多,包含舞蹈、歌唱、配音、轮滑表演、戏曲、话剧、cosplay舞台剧等多种节目形式。

现任领导

职务 | 姓名 |

|---|---|

党委书记 | 廖祥忠 |

校长 | 张树庭 |

党委副书记 | 张树庭、李众 |

党委副书记、纪委书记 | 蔺海波 |

副校长 | 刘守训、李新军、王晖、杨懿、柴剑平 |

党委常委 | 廖祥忠、张树庭、李众、刘守训、李新军、王晖、杨懿、柴剑平、徐红梅、张绍华 |

数据来源: 截至2024年6月 | |

历任领导

任期 | 职务 | 姓名 |

|---|---|---|

1959年9月-1970年11月 | 北京广播学院院长 | 周新武 |

1959年9月-1963年7月 | 北京广播学院党委书记 | 周新武 |

1963年7月-1970年11月 | 北京广播学院党委书记 | 左荧 |

1972年12月-1974年11月 | 北京广播学院复校筹备领导小组组长 | 左荧 |

1973年4月-1974年11月 | 北京广播学院党支部书记 | 左荧 |

1974年11月-1978年 | 北京广播学院党的领导小组组长 | 陈竞寰 |

1978年2月-1980年 | 北京广播学院院长兼党委书记 | 李哲夫 |

1980年7月-1983年7月 | 北京广播学院院长兼党委书记 | 石敬野 |

1983年7月-1993年1月 | 北京广播学院党委常委、院长 | 常振铮 |

1993年-2006年 | 北京广播学院党委书记、院长 | 刘继南 |

2006年5月-2015年11月 | 中国传媒大学校长 | 苏志武 |

2006年5月-2008年12月 | 中国传媒大学党委书记 | 陈维嘉 |

2008年12月-2012年8月 | 中国传媒大学党委书记 | 李培元 |

2012年8月-2020年9月 | 中国传媒大学党委书记 | 陈文申 |

2016年9月-2018年1月 | 中国传媒大学校长 | 胡正荣 |

2018年3月-2022年9月 | 中国传媒大学校长 | 廖祥忠 |

文化广场

中国传媒大学文化广场位于校内立德楼东南方,电视学院北侧,是校内地标建筑,于2019年建成。 广场南面矗立着三面墙体,中间墙体镶嵌着巨型校徽。校徽墙体东边是校训墙,西侧是校歌墙。校训墙上,一块方形印章式样的篆书字体校训居中镶嵌。校歌墙则以简谱加歌词的形式展示校歌《校园里有一排年轻的白杨》。文化墙的北侧是曲型广场,广场东、西部分别矗立着一块景石,东部景石状似金蝉,展翅欲飞,景石正面雕刻着“这里是终点,也是起点”一行字,背面篆刻着《中传文化广场落成记》。西部景石则为镂空花岗岩石体,是由广告学院肖虎团队设计的学校英文名称缩写CUC实体LOGO。

文化广场

文化广场

钢琴湖

钢琴湖位于中国传媒大学图书馆南侧,因湖泊形似钢琴而得名,湖畔伫立着一组访谈的雕塑群像。

钢琴湖

钢琴湖

中国广告博物馆

中国广告博物馆建成于2014年 ,位于中国传媒大学广告学院前方,是一个三层楼体,既有场馆的基本结构,又结合了博物馆实体馆的功能需求,设计风格兼具传统与现代。建筑总体外附加一个玻璃外罩,形成方形玻璃展柜的大意向,具有统一性和整体感。其寓意整个广告博物馆是一个既有历史积淀,又有时代感的珍贵展品,从总体上展示其展览装置性功能。

广告博物馆

广告博物馆

姓名 | 职务 |

|---|---|

白岩松 | 央视主持人、政协第十三届全国委员会人口资源环境委员会委员 |

崔永元 | 中央电视台著名节目主持人 |

胡占凡 | 曾任中央电视台分党组书记、台长,现任中国文学艺术界联合会第十届全委会委员、副主席,中国电视艺术家协会主席 |

刘长乐 | 十三届全国政协常务委员、凤凰卫视控股有限公司董事局主席兼行政总裁 |

王晓晖 | 爱奇艺首席内容官、中国新闻文化促进会副会长、中国网络视听节目服务协会副会长 |

于蕾 | 中央电视台《开门大吉》栏目制片人 ,大型文博探索节目《国家宝藏》制片人、总导演 |

杨正泉 | 武汉大学、中央民族大学兼职教授,北京广播学院兼职教授、博士生导师 |

赵忠颖 | 曾任中央人民广播电台副台长,中央台科教部编辑、主任,经济科技信息节目中心主任,机关党委专职副书记等 |

丁文华 | 中国工程院院士 |

康辉 | 中央广播电视总台央视新闻中心新闻播音部主任 |

中央广播电视总台主持人 | |

中央电视台主持人、中国广播电视学会主持人节目研究会副会长、中国广播电视协会播音主持委员会副理事长、中国传媒大学兼职教授 | |

杨文军 | 导演、中国电视剧导演协会常务理事、霍尔果斯非凡响影视制作有限公司创始人 |

国家一级导演、国务院特殊津贴获得者,中国电视剧导演协会副会长 | |

张显 | 青春你好传媒合作编剧、曾任共青团中央影视中心导演 |

中央电视台主持人 | |

中央电视台戏曲频道主持人 | |

中央电视台主持人 | |

闫东 | 导演,中国视协纪录片学术委员会副会长 |

彭小苒 | 演员 |

演员 | |

马思纯 | 演员 |

中央电视台著名播音员 | |

李咏 | 原中央电视台著名节目主持人 |

海霞 | 中央电视台主持人 |

央视新闻联播主持人 | |

李湘 | 著名节目主持人、出品人 |

著名主持人、配音演员,塑造经典形象“金龟子” | |

欧阳夏丹 | 中央电视台主持人 |

中央电视台主持人 | |

张绍刚 | 中国传媒大学电视系老师、中央电视台《今日说法》和天津卫视《非你莫属》主持人 |

春妮 | 北京电视台著名主持人 |

CCTV新闻频道《朝闻天下》主播 | |

尼格买提 | 中央电视台主持人 |

邓家佳 | 演员 |

时间 | 奖项名称 |

|---|---|

2009年7月 | 2008年度按比例安置残疾人就业工作贡献单位 |

2011年12月 | 首都统一战线创新工作先进单位荣誉称号 |

2014年7月 | 首都劳动奖状 |

2021年8月 | “理想照耀中国——第四届社会主义核心价值观动画短片扶持创作活动”优秀组织单位誉称号 |

2022年4月 | “北京2022年冬奥会、冬残奥会北京市先进集体”称号 |

2022年8月 | 中国文艺评论基地 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。