-

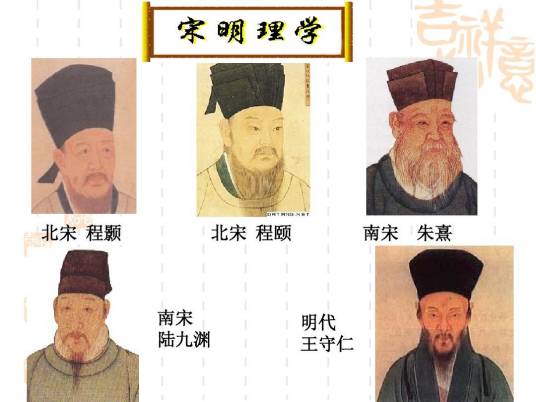

宋明理学 编辑

理学的天理是道德神学,同时成为儒家神权和王权的合法性依据,理学以儒家学说为中心,兼容佛道两家,以论证纲常名教的合理性和永恒性。宋明理学为心性义理之学。明顾炎武:“宋明理学,禅学也,不取之五经,舍圣人之语录而从事于后儒,此之谓不知本也”。“理学”之名,自宋人始有之,古代有“经学”。宋代道学主流有濂、洛、关、闽之学,《宋元学案》称张载之关学:“其学以易为宗,以中庸为的,以礼为体,以孔孟为极”“循古礼为倡,于是关中风俗一变而至于古”。重要理学家有北宋周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢,南宋杨时、朱熹、张栻、吕祖谦、陆九渊、林希逸,元吴澄、许衡、刘因、 郝经、姚枢,廉希宪,张文谦,刘秉忠、赵汸、汪克宽、华幼武、吴海、戴良、李祁、张宪、梁寅、苏天爵等,明湛若水、王阳明、朱得之等,广义上包含三苏、王安石、司马光等。其哲学中心观念是“理”,“理”是产生世界万物的精神的东西。理学出现对后世产生深远影响。

中文名:宋明理学

介绍:两宋及明代的儒学

代表人物:北宋五子、张栻、朱熹、吕祖謙、陆九渊、王守仁

相关文献:《四书章句集注》、《近思录》等

北宋末南宋初,闽中学者游酢、杨时“程门立雪”,从河南“二程”学成,载道归闽。杨时、罗从彦、李侗等大儒薪火相传,开创道南学派,出现了早期闽中理学。

宋明理学的发展,其最核心的人物是程朱和陆王。朱熹通过道南学派继承和发展了二程学说,出现了“程朱理学”。此外,他还吸收了周敦颐、邵雍、张载的思想,扬弃了佛道的哲学,通过对《四书》的注释,建立了自己的理学体系。其学说“致广大,尽精微,综罗百代”。朱熹“四书学”的形成,完成了儒学原典重《五经》向重《四书》的转变。在朱熹的同时,出现了以陆九渊为代表的心学思想。陆九渊以心为本体,认为“理”就在我心中,只要省察内心,就可以认识“理”。这一思想经过元代、明代前期的发展,到了明代中期出现了“心学运动”,其代表人物为王阳明。王阳明的思想是从朱熹的理学思想体系出发,扬弃陆九渊的思想而来的,所以称之为“陆王心学”。

宋明理学发展经历了一个逻辑的内在的发展理路,首先是“气学”,用“气学”面对佛、道虚无主义本体论和人生观的挑战,建立了一个实体性的哲学。但仅仅讲“气”还不够,还要了解作为实体的宇宙运行的普遍规律,于是出现了理学。为了强调人的主观能动性,理学的进一步发展,就有了“心学”。就总体的文化流变而言,宋明理学不仅是儒学对佛教挑战的回应,也是对魏晋玄学挑战的一种回应和消化,承担了中国文化价值体系重建的职能。他是对先秦儒学的复兴,故被称之为“后孔子主义”。

宋明理学“以儒为宗”,融合诸子百家之说,吸收外来文化,开创中国文化发展新方向,对后世产生了重要的影响。它不仅成为南宋以来800多年中华民族自我更新、自成一体的学术话语体系和博大精深的思想文化遗产,而且对东亚、东南亚,乃至西方文化产生了重大的影响。

宋明理学

宋明理学

北宋嘉祐治平年间(公元1056年—1067年),儒学发展形成了王安石荆公学派、司马光温公学派、苏轼的蜀学等派。后来谈兼性理而著名者,有周濂溪的濂学、张载的关学、二程(程颢、程颐)兄弟的洛学。后来洛学由朱熹发扬光大,在福建创出闽学,成为居正统之位的程朱理学。濂、洛、关、闽四学派,人称理学四派。理学实际创始人为周敦颐、邵雍、张载、二程兄弟(程颢,程颐),至南宋张栻、朱熹而集大成。建立了一个比较完整的客观唯心主义体系。提出“理”先于天地而存在,将上的地位。其为学主张“即物而穷理”。与朱熹对立的为陆九渊的主观唯心主义,提出“宇宙便是吾心”的命题。

明代,王守仁进一步发展陆九渊的学说。王阳明提出“心外无物,心外无理”,认为身之主宰便是心,心之本体便是理,心之所发便是意,意之所在便是物,心外无物。认为“心”与“理”合一,不可分离。认为“良知”乃人察知善恶的本能,世人因受各种物欲蒙蔽而隐没良知,故须下“致”的功夫,以摆脱私欲,回复原有的善良本性。王阳明不满于程朱外在穷理与明心中之知的割裂, 融禅宗之心性为良知本体, 借明心见性为致知之功, 将本体与功夫收摄于良知之中。这一致思理路明显是借鉴禅宗而来。 为学主“明体心”、“致良知”。此外,北宋张载提出的气一元论,与二程截然不同。明代王廷相以及明末的王夫之、颜元等,对程朱、陆王皆持反对态度。至戴震著《孟子字义疏征》,得出“理存于欲”,指出“后儒以理杀人”,则更给予了理学以有力的批判。

宋明理学,理学一名始称于南宋,朱子曾说“理学最难”,陆九渊也说“惟本朝理学,远过汉唐”。明代,理学成为专指宋以来形成的学术体系的概念。亦称“道学”。

理学有广义狭义之分。广义理学就是指宋明以来形成的占主导地位的儒家哲学思想体系,包括:(1)在宋代占统治地位的以洛学为主干的道学,至南宋朱熹达顶峰的以“理”为最高范畴的思想体系,后来习惯用“理学”指称其思想体系。(2)在宋代产生而在明代中后期占主导地位的以“心”为最高范畴的思想体系,以陆九渊、王守仁为代表的“心学”。狭义理学则专指程朱理学。

(一)思辨化的儒学

与先秦、汉唐儒学不同,宋明理学的一个突出特点是它的思辨性。

佛教传入中国以后,因其所具有的三世因果的彼岸性深深吸引了儒学的知识分子,也刺激了中国的本土宗教──道教和儒家思想的发展。但相对而言,儒家的应变总体上是滞后的。在唐一代,儒家学者中的有识之士如韩愈、李翱等,就已经意识到儒学面临着佛道二教尤其是佛教在文化上的严重挑战。但他们处理这个问题的方法 比较简单化,韩愈主张“人其人,火其书”,用政府行政干预的方法来禁止佛教的传播和发展,李翱思考得相对深入一些,主张援道入儒、以儒包佛,来解决佛教文化的冲击。

宋代的理学家们认识到,儒学之所以会受到来自佛教和道教的挑战,其中一个主要的原因在于儒学本身在形而上的层面上存在着严重的不足。原始儒家大部分典籍失传,直到近代才出土大量竹简,所以如何从哲学本体论上论证儒家思想的正当性与必然性成为儒学的一个重要课题。

先秦孟子从“四 端”说出发,对儒家的性善论作了论证,荀子则从性伪说出发对性恶论作了论证,董仲舒把儒家道德嫁接在讲究阴阳灾异的世界观上,对儒学作了谶纬神学式的论证。在宋明儒学家看来,以往的这些论证要么是“不备”(不够充分,如孟子),要么是“不明”(混乱不清或者错误,如荀子与扬雄),而董氏的阴阳灾异和神学 化的论证则更显得粗浅,实际上已误入歧途。

理学家们为了建立儒家的形上学,他们借鉴佛学在哲学本体论方面的成果,宋明理学之所以能够将儒学心性论提高到本体论的高度,与其对于佛教心性本体论的吸取有着密切的关系。佛学影响儒学最大者是其本体论的思维模式,“宋儒之学,虽然也主要是一种政治、伦理学说,但它所依据的哲学基础,已经不是‘天人合一’,而是‘本体论’的思维模式”,这种本体论的思维方式来自佛学。 另一方面,理学家在传统儒学寻找能够用来构筑哲学形上学的因素,例如被列于 “六经之首”而最具形上学性质的《周易》的道器观,孔子的“仁”学,《孟子》与《中庸》对于“性”与“天”的问题的探讨。理学家们吸收利用这些外来的和传统的文明成果,创造性地提出了许多富有特色的儒学形上学本体论概念,并给予系统的哲学论证,如周敦颐、邵雍的“太极”、张载的“太虚”、二程和朱熹的“天 理”、王安石和二苏的“道”、陆九渊和王守仁的…‘心”,等等。传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系。就此而言,它体现着宋明理学家们融合创造的哲学智慧。

(二)以伦理道德为核心的儒学

从儒学自身发展来看,理学作为一种哲学思潮或者儒学复兴运动,它所强调的义理之学,是对于汉唐儒学的一种反动,表现出一种想要摈弃汉唐训诂之学而直接面向经典、回复圣人之道的气势,颇有一点“文艺复兴”的味道。理学家们标榜自己的学说为“实学”、“实说”,批评佛老的学说以及汉唐的章句之学和讲求诗词歌赋的词章之学为“虚学”、“虚说”。虚实之别,就在于是否讲求儒家的义理。理学所强调的义理,实质上也就是儒学的伦理道德学说,它包括儒家所提倡的纲常人伦以及内含于其中的“所以然”与“所当然”的道理。

理学家所强调的义理,就其内容而言,与汉代董氏的儒学相比,其重点不在政治哲学上,而在伦理道德上;与先秦的元典儒学相比,其对伦理道德的阐述,更侧重于哲学的表达。宋明理学家在儒学的伦理道德学说上,提出了一系列非常有逻辑层次的哲学范畴和理论结构。无论是各种各样的理学本体论、作为道德基础的人性 论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论、由修齐而治平的功能论,均是以伦理道德为核心内容。

综观宋明理学,心学一派对于伦理道德以外的事物并无兴趣,理学一派由于“格物穷理”的理论指导,对于万物之理的认识仿佛也有超出伦理道德狭隘范围的趋势,然而其理论目的仍然指归于对儒家伦理的必然性、普遍性和绝对性的把握。所以,无论是理学的宇宙论、本体论或知识论,都不能简单地与西方哲学相比附,其思维的对象不是自然与万物,而是伦理与道德,其理论的旨趣不在于人类理智对于自然对象以及人类理智自身的把握,而是人类对于社会伦理价值与规范的正当性的认识和对于主体道德的个体自觉。

王安石荆公学派

司马光温公学派

苏轼的蜀学等派

邵雍的数学派(以“数”为核心概念)

张横渠、罗钦顺与王夫之的气学派(以“气”为核心概念)

二程与朱熹的理学派(以“理”为核心概念)

胡安国、胡宏、与张栻的湖湘学派(以“性”为核心概念”)

陆九渊与王阳明的心学派(以“心”为核心概念),

陆王心学于程朱理学日趋僵化之际,而盛于明代中后期。张横渠、罗钦顺与王夫之的气学则于心学日趋式微之际,与事功学派合流而盛于清代。

周敦颐:宋明理学之鼻祖,为宋明理学发展奠定了基础,为二程老师,其对朱熹的思想形成有着重要影响。周敦颐著作《太极图说》被视为理学之大纲。

程颢、程颐:确定了理学的最高范畴“天理”,(这里的“天理”即是封建的等级秩序和道德规范,或以“三纲五常”为核心的封建伦理道德)并主张先理后物。把天理和伦理道德直接联系起来,认为“人伦者,天理也”;提出“格物致知”的认识论,物皆有理,把知识、道理、天理联系起来。

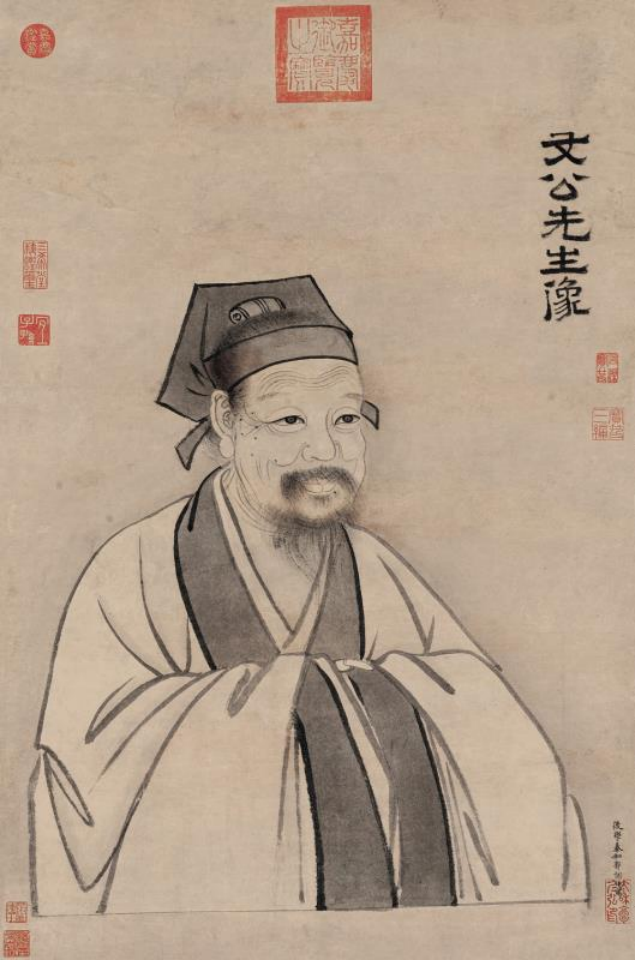

朱熹为集理学之大成者,主张:天理是道德规范的“三纲五常”,强调“存天理,灭人欲”; 通过学习、实践提高自身的修养(“格物致知”)的目的是明道德之善;编著《四书章句集注》成为后世科举考试的教科书。朱熹明确提出主客体对立的心物范畴,强调以吾心之知去认识事物之理的“主宾之辨”。在吸取佛教临济宗“宾主颂”思想的基础上,提出内外结合,以己知彼,通过格物以致其知。朱熹在历史上被誉为一代儒学宗师,地位仅次于孔子和孟子。

程朱理学适应了统治者的政治需要,成为南宋以后长期居于统治地位的官方哲学,有力地维护了封建专制统治;但三纲五常的纲常名教,严重地束缚了人的思想和生活;朱熹的学术思想对日本、朝鲜和欧洲产生了深远的影响。

南宋时期理学发展到心学,陆九渊是心学的开创者,其核心命题是“心即理也”,意思是本心即天理——世界的本源是心。名言: “宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”

王守仁是心学的集大成者。宣扬“心外无物,心外无事,心外无理”。在认识论上,他提出 “致良知”学说:认为良知就是本心,就是理,天理就在自己心中,只要克服私欲、恢复良知就能成为圣贤。(通过内心的自我反省达到“致良知”)

消极:理学被曲解之后以三纲五常维持专制统治,压制扼杀人的自然欲望和创造性。适应了统治阶级压制人民的需要。

积极:有利于塑造中华民族的性格特征:重视主观意志,注重气节道德,自我调节,发愤图强,强调人的社会责任感和历史使命,凸现人性。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。