-

香港中文大学 编辑

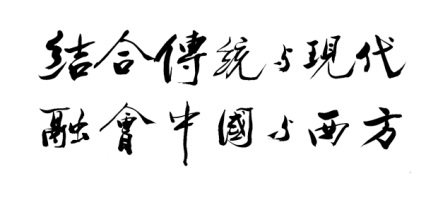

香港中文大学(The Chinese University of Hong Kong),简称中大、港中大(CUHK),是一所享誉国际的公立研究型综合大学,在人文学科、数学、计算机科学、经济与金融、医学、法律、传媒、地理等领域堪称学术重镇,也是中国唯一同时拥有诺贝尔奖、菲尔兹奖、图灵奖、拉斯克奖及香农奖得主任教的大学。学校以“结合传统与现代,融会中国与西方”为使命,以灵活学分制、书院制、中英兼重和多元文化为特色,是环太平洋大学联盟、世界大学联盟、松联盟、中国大学校长联谊会成员,亚洲首家AACSB认证成员,香港互联网交换中心所在地。

香港中文大学由崇基学院、新亚书院和联合书院于1963年合并成立;1966年,成立香港首所研究生院;1976年,整合不同书院的学系,由大学统一负责;1986年,全面检讨课程结构,改用学分制,并加强通识教育;1998年,率全港之先录取内地本科生;2014年,香港中文大学(深圳)成立。

作为亚洲领先的高等学府和当代新儒家的主要阵地,中大先后聚集了钱穆、林语堂、高锟、饶宗颐、杨振宁、余光中、莫里斯、姚期智、蒙代尔、卢煜明、杨伟豪等一批专家学者,培养了数学家丘成桐、史学家余英时、遗传学家徐立之、银行家郑海泉和十五位罗德学者等各界杰出人才。

香港中文大学的创立打破了大英帝国殖民地只允许一所大学存在的铁律,同时掀起香港中文运动,成功终结英文垄断官方语言地位的局面,既是英国殖民史的分水岭,也是20世纪亚洲非殖民化的表征之一,具有一定的时代意义。

中文名:香港中文大学

外文名:The Chinese University of Hong Kong

简称:中大、港中大(CUHK)

所在地:香港特别行政区

创办时间:1963年10月17日

办学性质:公立大学

学校类别:综合类

学校特色:环太平洋大学联盟、世界大学联盟成员中国大学校长联谊会、松联盟成员AACSB、AMBA认证

主管部门:香港特别行政区教育局

现任领导:李家超(监督)、查逸超(校董会主席)、段崇智(校长)

专职院士数:中国科学院院士13人中国工程院院士4人中央研究院院士9人香港科学院院士11人

院系设置:文学院、工商管理学院、教育学院、工程学院、法律学院、医学院、理学院、社会科学院、研究院

校训:博文约礼

地址:香港特别行政区新界沙田

院校代码:81002

主要奖项:诺贝尔奖4项菲尔兹奖1项沃尔夫数学奖1项图灵奖1项拉斯克医学奖1项展开

前身史略

1949年,香港人口暴涨,致使中文授课教育的需求激增,对香港高等教育构成沉重压力;另一方面,亦为香港带来了大批出色的内地学者和教育家。他们在资源匮乏的情况下开办不少“难民学校”,讲授专上程度的课程,协助南来及本地青年继续学业。其后中文大学的三所成员书院(新亚书院、崇基学院、联合书院)就是在这一时期孕育出来的。

香港中文大学全景

香港中文大学全景

新亚书院

新亚书院成立于1949年,为国学大师钱穆、当代新儒家代表人物唐君毅等人创办,其教学宗旨在于“上溯宋明书院讲学精神,旁采西欧大学导师制度,以人文主义之教育宗旨,沟通东西文化,为人类和平、社会幸福谋前途”。

新亚书院旧址

钱穆先生

建校初期,规模极小,师生不过数十人。1950年3月改组并易名为新亚书院,由钱穆先生任院长兼文史系系主任,唐君毅先生任教务长兼哲学系系主任,张丕介先生任总务长兼经济系系主任,杨汝梅先生任商学系系主任,赵冰先生任法律顾问。

新亚早年的教授有为国民政府教育部高教司司长的吴俊升先生、书法家曾克端、历史学家左舜生、甲骨文专家董作宾、国学家饶宗颐、罗香林等。书院以中文教学,并教授官立学校所缺乏的中国文化课程,被视为中国儒学的复兴基地及宋代书院文化的延续。

崇基学院

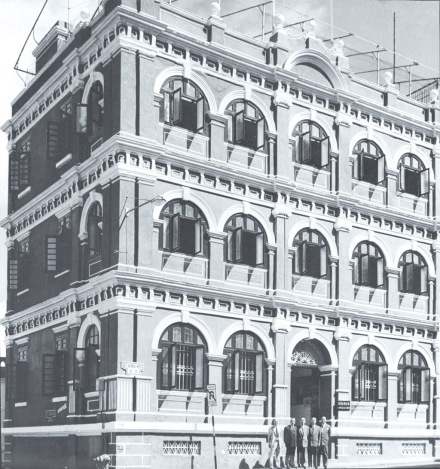

崇基学院

崇基学院

该校继承以前在中国国内十三间基督教大学之精神,依据中国基督教之传统,提供高等教育,以中文为主要之授课语言,并以融合基督精神与中国文化精神,开拓博爱包容、自由开放之风气,培养学问通达、襟怀广阔,具有世界文化视野的人才为宗旨。

崇基学院创办之初,仅有学生六十三人,借用港岛圣约翰大礼拜堂及圣保罗男女中学上课。其后再租赁坚道147号楼房及下亚厘毕道之圣公会霍约瑟纪念堂为校址。

蒙香港政府在新界马料水拨赠土地一段,面积共计十英亩,并于其地增建火车站(现名为大学站),该校乃于1956年迁至新界马料水村永久校址。

联合书院

联合书院

联合书院

1956年初,美国哥伦比亚大学校长柯克教授访港,建议把各院校力量集合起来,五所书院遂于同年6月宣布组成“香港联合书院”。

该校秉承“明德新民”校训,肩负促进中西文化交流的使命,因应香港所需,与时并进,通过全人教育及群体生活,提升学生的品德情操,为香港社会、中国以至全人类服务。

1957年,联合书院依据香港政府法案成立校董会。联合书院创校董事会主席及首任校长为蒋法贤医生,校本部设在香港坚道一百四十七号,有学生六百多人。

开拓发展

香港中文大学校园入口(1974)

香港中文大学校园入口(1974)

1957年,新亚、崇基、联合成立“香港中文专上学校协会”,由蒋法贤担任主席,争取政府承认三院颁授学位的资格,为进一步合作奠下基础。

1958年,港府接纳设立一所中文大学的建议,继于1959年正式宣布资助三所书院,并以它们为新大学的基础书院。

1961年,香港政府委任大学筹备委员会,以初步筹划大学校址、建设等事宜。

1962年,由萨塞克斯大学创校校长富尔敦爵士主持、国际学者组成的富尔顿委员会成立,以审定三院的水准,定下新大学的组织架构。

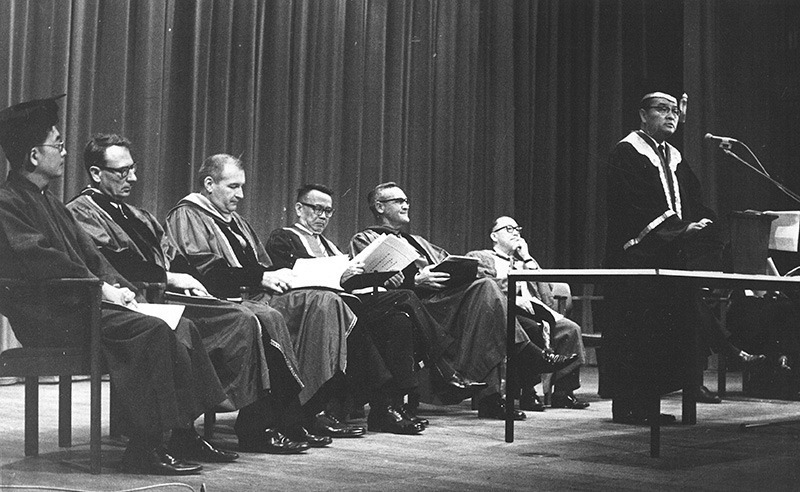

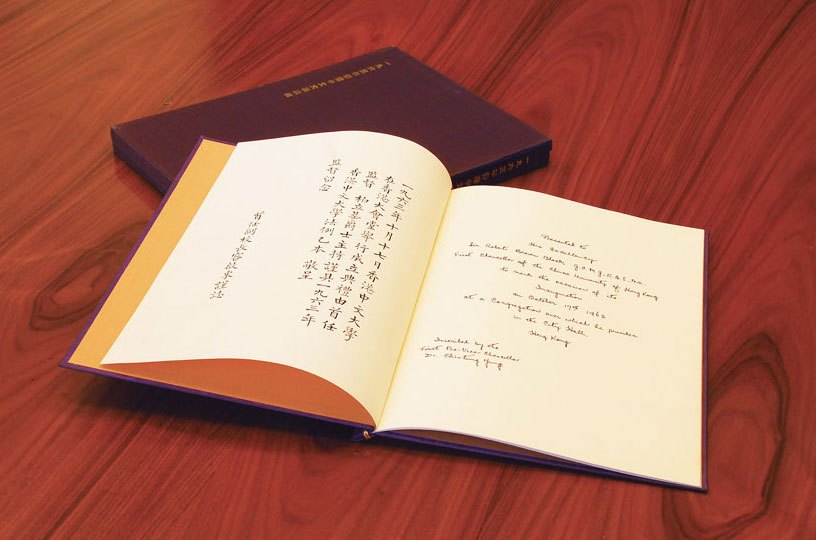

1963年,香港政府接纳富尔敦委员会的报告书,临时校董会随即成立,关祖尧爵士出任大学校董会主席,李卓敏博士出任香港中文大学第一任校长。9月15日,立法局通过《香港中文大学条例》。10月17日,大学监督港督柏立基在香港大会堂主持大学成立典礼,三所书院合并成为香港中文大学,文学院、理学院及社会科学院同时成立。至此,从书院到大学这一长达十五年的艰苦历程终告完成,中文和中国文化也终于在香港获得明确地位。

从荒山到大学城

李卓敏校长与钱穆等三院院长合照(1967)

新亚书院“博文约礼”校训建议书(1964)

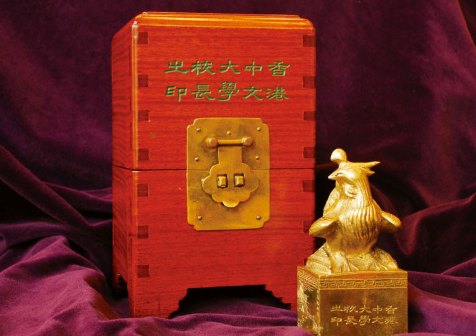

香港中文大学纹章(1967)

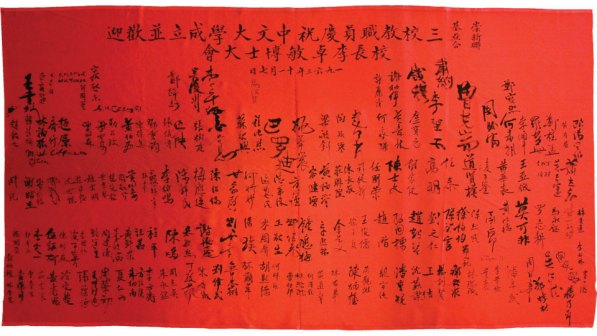

嘉宾题名锦缎(1963.11.7)

香港中文大学校长钤章(1964)

三所书院赠送香港中文大学校长之钥(1964)

草创之初的中大实行邦联制,每所书院仍维持教学及行政上的独立,大学仅负责颁授学位等工作。

1964年,中大首次颁授学士学位;订定校训“博文约礼”。

1965年,开办首项学生交流计划;教育学院成立(1991年升格);校外进修部成立(1994年易名为校外进修学院,2006年起正名为专业进修学院)。

1966年,香港中文大学研究院成立(为香港首所研究院)。

1967年,中国文化研究所成立;颁授第一届硕士学位。

1969年,大学本部办事处迁入沙田现址。

马临校长(1978-1987)

高锟校长(1987-1996)

李国章校长(1996-2002)

金耀基校长(2002-2004)

刘遵义校长(2004-2010)

沈祖尧校长(2010-2017)

段崇智校长(2018-迄今)

1971年,简悦强爵士出任大学校董会主席;香港中文大学学生会成立;联合书院迁入沙田校址。

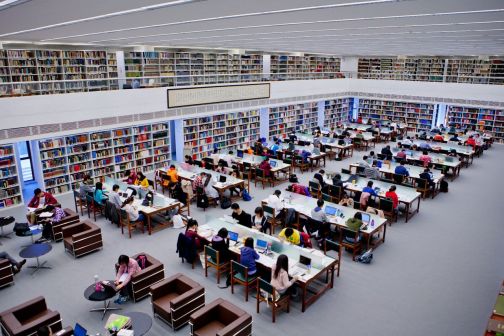

1972年,香港中文大学图书馆落成启用。

1973年,新亚书院迁入沙田校址。

1974年,工商管理学院成立。

1976年,第二次《富尔敦报告书》呈交大学监督,建议加强教务人员参与治校,以及重组学系。不同书院的学系予以整合,由大学统一负责,提供“学科为本”的教育。

1978年,马临教授接任第二任校长。

1980年,首办博士学位课程。

1981年,医学院成立;首办兼读学士学位课程。

1982年,利国伟爵士出任大学校董会主席;首次颁授哲学博士学位。

1983年,中大校友丘成桐获得国际数学家大会菲尔兹奖,此为数学界的诺贝尔奖。

大学图书馆

百万大道

康本国际学术园

内地本科生迎新营

书院迎新营

五十周年校庆汇演

五十周年校庆汇演

金禧校庆晚宴

第七十六届大会

1984年,推行本科课程暂取新生计划。

1986年,大学全面检讨课程结构,改用学分制,并加强通识教育;逸夫书院成立。

1987年,高锟教授接任第三任校长。

1988年,教育统筹委员会公布《第三号报告书》,建议中大的学制由四年制改为三年制;大学服务中心加入中大(1993年更名为香港中文大学中国研究服务中心)。

1989年,大学教务会通过大学本科学程采用弹性学分制,自1991年9月生效;《第三号报告书》的建议获行政局通过。

1991年,工程学院成立;护理学系成立(2002年正名为那打素护理学院)。

1992年,药剂学院成立。

1993年,会计学院成立;中大校友评议会成立。

崇基学院未圆湖

未圆湖狮子亭

新亚书院圆形广场

天人合一亭

联合书院

联合书院

联合书院汤若望宿舍

逸夫书院逸夫台

逸夫书院文澜堂

逸夫书院大讲堂

逸夫书院

1995年,香港互联网交换中心于中文大学成立,成为全港互联网讯息的核心。

1996年,李国章教授接任第四任校长。

1997年,利汉钊博士出任大学校董会主席。

1998年,率全港之先录取内地本科生;酒店管理学院成立(2002年正名为酒店及旅游管理学院);中医学院成立(2013年由理学院转隶医学院)。

1999年,公共卫生学院成立(2009年正名为公共卫生及基层医疗学院)。

2000年,中医中药研究所成立。

2002年,金耀基教授接任第五任校长;首度颁授荣誉院士衔。

2003年,郑维健博士出任大学校董会主席。

2004年,刘遵义教授接任第六任校长;法律学院成立(2008年升格)。

校园俯瞰

校园全景

校园全景

2005年,开始通过全国普通高校统一招生计划招收内地本科生。

2006年,大学制定策略计划,确立今后十年发展方向;选定五个重点资助研究领域;晨兴书院及善衡书院成立。

2007年,敬文书院、伍宜孙书院及和声书院成立;获国家教育部列入提前录取批次。

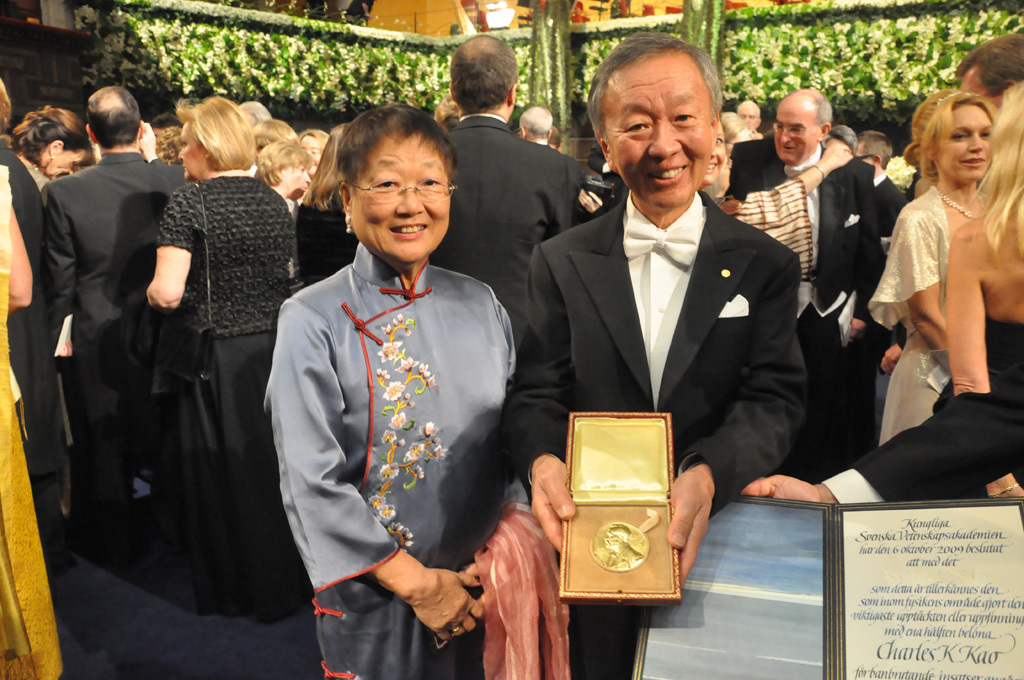

2009年,前校长高锟教授荣获诺贝尔物理学奖;郑海泉博士出任大学校董会主席;建筑学院成立。

2010年,沈祖尧教授接任第七任校长。

2011年,中大教学酒店开幕暨郑裕彤楼命名;香港中文大学深圳研究院开幕。

2012年,配合香港“3+3+4”学制改革,采用四年制本科课程,回归创校一直推行至九十年代中期之学制。

2013年,香港中文大学50周年金禧校庆;康本国际学术园开幕;赛马会气候变化博物馆开幕。

香港中文大学60周年校庆标志

香港中文大学60周年校庆标志

香港中文大学60周年校庆启动典礼

香港中文大学60周年校庆启动典礼

香港中文大学60周年校庆启动典礼

2014年,国家教育部批准设立香港中文大学(深圳)。

2015年,成立全港学界首间海量数据(Big Data)决策分析研究中心;香港中文大学国学中心正式成立。

2016年,香港中文大学医院动土;梁乃鹏博士出任大学校董会主席。

2018年,段崇智教授接任第八任校长;成立“环球校友咨询委员会”及“杰出校友访问计划”;香港中文大学深圳研究院众创中心开幕。

2019年,香港中文大学分别与清华大学、北京大学签约,合办本科双学位课程。

2020年,成立多元共融事务处;推行“环太平洋大学联盟”网上学生交流计划。

2021年,实施《中大策略计划2021-2025》;香港中文大学医院正式营运。

2022年,查逸超教授出任大学校董会主席;校企合作教育计划——“在学•在职计划”正式启动;成为四所入选英国政府“高潜力人才签证计划”的中国大学之一。

2023年,香港中文大学60周年校庆;香港中文大学深港创新研究院(福田)揭牌;与泰晤士高等教育合办泰晤士高等教育亚洲大学高峰会;香港中文大学北京中心成立;与故宫博物院签署合作意向书及展览协议;香港中文大学上海中心成立;与北京大学合办“中美高水平大学校长对话”。

(参考资料: )

香港中文大学百万大道

香港中文大学百万大道

院系专业

根据2024年8月学校官网,学校设有8个学院:文学院、工商管理学院、教育学院、工程学院、法律学院、医学院、理学院和社会科学院,开设多个主修、副修和双学位学士课程。此外,学校还与北京大学、清华大学、美国西北大学、伦敦国王学院、爱丁堡大学、曼彻斯特大学等高校合办多个本科及硕士课程。

学院 | 课程 |

|---|---|

香港中文大学文学院 | 人类学,中国语言及文学,文化研究,文化管理,英文,艺术,历史,日本研究,语言学,音乐,哲学,宗教研究,神学,翻译,中国研究,双渠道双语研究,公众史学 |

香港中文大学工商管理学院 | 工商管理学士综合课程,环球商业学,酒店旅游及房地产,保险、金融与精算学,专业会计学,计量金融学,环球经济与金融跨学科主修课程,工商管理学士及法律博士双学位课程,计量金融学及风险管理科学,生物科技、创业与医疗管理,跨学科数据分析+X双主修课程(INDAN) |

香港中文大学教育学院 | 健康与体育运动科学,中国语文研究及中国语文教育,英国语文研究及英国语文教育,数学及数学教育,幼儿教育,学习设计与科技,运动科学与健康教育 |

香港中文大学工程学院 | 学习设计与科技,机械与自动化工程学,计算机科学与工程,计算数据科学,金融科技学,电子工程学,信息工程学,系统工程与工程管理,生物医学工程学,能源与环境工程学,人工智能:系统与科技,数学与信息工程学,航天科学与地球信息学及X双主修课程,跨学科数据分析+X双主修课程(INDAN),计算机工程学,计算机科学 |

香港中文大学法律学院 | 法学,工商管理学士及法律博士双学位 |

香港中文大学医学院 | 内外全科医学士学位课程/内外全科医学士课程–环球医学领袖培训专修组别,护理学,药剂学,公共卫生,中医学,生物医学,生物科技、创业与医疗管理,老年学,社区健康 |

香港中文大学理学院 | 计量金融学及风险管理科学,学习设计与科技,计算数据科学,生物化学,生物学,生物及化学(双主修课程),细胞及分子生物学,化学,地球与环境科学,食品及营养科学,数学,分子生物技术学,物理及统计,数学精研,理论物理精研,风险管理科学,生物科技、创业与医疗管理,数学与信息工程学,航天科学与地球信息学及X双主修课程,跨学科数据分析+X双主修课程(INDAN),自然科学 |

香港中文大学社会科学院 | 环球经济与金融跨学科主修课程,航天科学与地球信息学及X双主修课程,建筑学,经济学,香港中文大学–清华大学经济学本科双学位,地理与资源管理学,城市研究,政治与行政学,新闻与传播学,全球传播,心理学,社会工作,社会学,全球研究,数据科学与政策研究,性别研究,社会与可持续发展 |

(参考资料:2024年8月香港中文大学本科招生网 )

合作院校 | 合办课程 |

|---|---|

北京大学 | 中国语言及文学双学位本科课程 |

清华大学 | 计算机科学双学位本科课程 |

清华大学 | 经济学双学位本科课程 |

北京大学 | 金融科技双学位本科课程 |

日本早稻田大学 | 全球研究双学位本科课程 |

西班牙IE商学院 | 工商管理学士双学位本科课程 |

北京大学 | 语言学双学位本科课程 |

清华大学 | 数学双学位本科课程 |

上海交通大学、日本早稻田大学 | 亚洲商业学课程 |

上海国家会计学院 | 高级财会人员专业会计学硕士 |

清华大学 | 金融财务工商管理硕士 |

伦敦国王学院 | 法学士及法律博士(LLB-JD)双学位课程 |

美国西北大学 | 双硕士学位课程(应用经济学&社会及经济政策) |

复旦大学国际金融学院 | 工商管理博士(DBA) |

浙江大学 | 金融硕士联合培养项目 |

曼彻斯特大学 | 化学双学位本科课程 |

爱丁堡大学 | 计量金融学及风险管理科学双学位本科课程 |

爱丁堡大学 | 风险管理科学双学位本科课程 |

爱丁堡大学 | 统计学双学位本科课程 |

香港中文大学(深圳) | 双主修课程 |

(参考资料:2024年8月香港中文大学官网 )

学科建设

祖尧堂

祖尧堂

根据2022年1月学校官网,学校研究院提供两类型课程,即修课式课程及研究式课程,颁授多种不同的高等学位,包括音乐博士、教育博士、护理博士、哲学博士、心理学博士、法律博士、法学硕士、文学硕士、会计学硕士、建筑硕士、工商管理硕士、中医学硕士、临床药剂学硕士、神道学硕士、教育硕士、艺术硕士、音乐硕士、护理科学硕士、护理硕士、专业会计学硕士、公共卫生硕士、哲学硕士、理学硕士、社会科学硕士和社会工作硕士。研究院另开设深造文凭及专业证书课程。

根据国际学术网站Research公布的2022年大学及科学家排名,香港中文大学心理学学科位列中国第1位,计算机科学、医学、经济及金融、生物学及生物化学4个学科位列中国第2位,微生物学学科位列中国第3位。此外,计算机科学、经济及金融、心理学、植物科学及农艺学、生物学及生物化学、基因及分子生物学6个学科排名为香港第1位。

学科名称 | 参评年份 | 名次 |

|---|---|---|

护理学 | 2024 | 8 |

传媒学 | 2024 | 26 |

医学 | 2024 | 28 |

现代语言学 | 2024 | 28 |

社会学 | 2024 | 29 |

地理学 | 2024 | 31 |

教育 | 2024 | 33 |

语言学 | 2024 | 33 |

计算机科学与信息系统 | 2024 | 35 |

会计与金融学 | 2024 | 36 |

人类学 | 2024 | 36 |

心理学 | 2024 | 41 |

体育相关学科 | 2024 | 41 |

艺术与人文 | 2024 | 47 |

神学、神学与宗教研究 | 2024 | 47 |

经济与计量经济学 | 2024 | 48 |

生命科学与医学 | 2024 | 48 |

法律 | 2024 | 49 |

市场营销 | 2024 | 21-50 |

参考资料: | ||

学科名称 | 参评年份 | 名次 |

|---|---|---|

教育及教育研究 | 2024 | 3 |

肠胃及肝脏科 | 2024 | 3 |

人工智能 | 2024 | 8 |

计算机科学 | 2024 | 12 |

艺术与人文 | 2024 | 26 |

内分泌及代谢科 | 2024 | 32 |

临床医学 | 2024 | 44 |

凝聚态物理 | 2024 | 48 |

参考资料: | ||

学科名称 | 参评年份 | 名次 |

|---|---|---|

护理学 | 2023 | 2 |

临床医学 | 2023 | 16 |

生物医学工程 | 2023 | 20 |

通信工程 | 2023 | 20 |

新闻传播学 | 2023 | 27 |

计算机科学与工程 | 2023 | 28 |

图书情报科学 | 2023 | 29 |

金融学 | 2023 | 31 |

地理学 | 2023 | 43 |

教育学 | 2023 | 45 |

能源科学与工程 | 2023 | 45 |

参考资料: | ||

师资力量

香港中文大学是香港唯一有诺贝尔奖得主、菲尔兹奖得主、图灵奖得主任教的大学 。截至2023年6月,学校拥有全职教职员8394人,其中教学人员1729人(教授381人、副教授297人、助理教授408人、各类讲师643人),研究人员1863人。

高锟教授荣获诺贝尔物理学奖

高锟教授荣获诺贝尔物理学奖

“光纤之父”高锟于1987至1996年担任中文大学校长,卸任校长一职后一直担任中大工程学荣誉讲座教授,2009年获颁诺贝尔物理学奖。

中文大学博文讲座教授及数学科学研究所所长丘成桐教授为中大校友,曾获数学界最高荣誉菲尔兹奖。

中文大学博文讲座教授杨振宁教授为首位华人诺贝尔奖得主。1999年起,杨教授宣布将他全部奖章(包括诺贝尔奖章)、论文、手稿及书札,捐赠给中文大学,杨振宁学术资料馆因而成立。

1996年诺贝尔经济学奖得主莫里斯爵士,于2002年加入中文大学成为博文讲座教授,并出任晨兴书院院长。

1999年诺贝尔经济学奖得主、“欧元之父”蒙代尔教授,于2009年加入中文大学成为博文讲座教授。

国际知名计算机科学家、首位华人图灵奖得主姚期智教授,于2005年加入中文大学成为博文讲座教授。

杨振宁教授

莫里斯教授

蒙代尔教授

姚期智教授

李欧梵教授

卢煜明教授

辛世文教授

科大卫教授

梁秉中教授

杨伟豪教授

姜里文教授

著名文学家白先勇教授是中文大学博文讲座教授,他为文学院开设“昆曲之美”课程,并任中大“昆曲研究推广计划”荣誉主任。

詹姆斯·赫克曼(James J. Heckman)教授在微观计量经济学中阐述和分析人口多样性和异质性的研究成果,为建立评估公共政策机制提供了坚实的基础,于2000年获诺贝尔经济学奖。中大特聘Heckman教授担任博文讲座教授,与大学师生分享专业知识,致力促进中大刘佐德全球经济及金融研究所与芝加哥大学人类发展经济学中心的交流与合作。

国际知名经济学家刘遵义教授,于2004年至2010年担任中文大学校长,他在计量经济学、经济发展和经济政策,特别是东亚经济研究方面成就卓著,现任香港中文大学经济学讲座教授。

中文大学讲座教授、中央研究院院士李欧梵教授是海内外声誉卓著的著名学者,美国中国现代文学研究的代表性人物,也是美国汉学界屈指可数的重量级学者。

中文大学医学讲座教授卢煜明教授是分子生物学临床应用专家,中国科学院院士、英国皇家学会院士、美国国家科学院外籍院士,他基于孕妇外周血中存在胎儿DNA的发现,在无创产前胎儿基因检查方面做出开拓性贡献,被誉为“无创DNA产前检测”的奠基人,2021年获英国皇家学会颁发生物学科“皇家奖章”,是该奖项成立近200年以来首位华人得奖者,2022年获颁“拉斯克奖—临床医学研究”并出任香港科学院院长。

中文大学卓敏信息工程学讲座教授杨伟豪教授是网络编码理论的创始人之一,2005年获颁IEEE电机及电子工程师学会信息理论学会论文奖,是三十多年来首次由亚洲研究人员获奖,2016年获颁IEEE Eric E. Sumner Award,是首位获此殊荣的亚太地区学者,2021年成为首位获颁IEEE理查德•汉明奖章的亚洲学者,并获IEEE信息论协会颁发2022年度香农奖(Claude E. Shannon Award),该奖项为信息论领域的最高荣誉。

世界著名诗人、作家赵振开教授(北岛)于2007年受邀到中大任教,现为香港中文大学东亚研究中心人文学科讲座教授。

著名地球大气科学专家刘雅章教授为香港中文大学环境、能源及可持续发展研究所所长,他是全球变暖报告执笔人之一,2007年获颁诺贝尔和平奖。

中文大学财务学系讲座教授郎咸平是世界级公司治理和金融专家,主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究,2003年被列入世界经济学家名人录。

善衡书院创院院长、生物研究讲座教授辛世文教授是著名农业生物技术专家,他于1980年成功复制出世界上第一个植物基因,被誉为“植物基因复制之父”。

中文大学工学院前院长汪正平教授是美国国家工程院院士,他长期从事封装技术及材料开发研究,被誉为“现代半导体封装之父”。

中文大学赛马会公共卫生及基层医疗学院李大拔教授的临床专科是家庭医学,尤其专注于公共卫生及促进健康方面,2012年当选为香港首位美国国家医学院外籍院士。

中文大学医学院院长陈家亮教授是学术史上首批于《The New England Journal of Medicine》及《The Lancet》两大顶尖医学期刊中以“第一作者”身份发表共8篇文章的研究学者,2018年获美国肠胃科医学院颁发“国际领袖大奖”,是首位获此殊荣的华人,2024年当选为欧洲科学院外籍院士,并获光华工程科技奖。

中文大学理学院院长宋春山教授是美国化学学会会士,2010年获得燃料化学领域最高学术奖——亨利·斯托奇奖,是该奖设立以来入选的第一位华人科学家,2019年获得烃类化学领域最高学术奖——乔治·A·欧拉奖。

中文大学商学院院长周林教授于2009年当选世界计量经济学会院士,曾任国际精英商学会协会(AACSB国际)理事会理事及其亚太地区顾问委员会主席。

中文大学肿瘤学系系主任莫树锦教授是将“个人化治疗”的概念应用在晚期肺癌患者身上的全球第一人,2018年获欧洲肿瘤学会颁发“终身成就奖”,是首名获此奖项的华人。

中文大学信息工程系主任汤晓鸥教授是计算机视觉专家、IJCV首位华人主编、商汤科技创始人,他发明的人脸识别技术是世界上第一个超过人眼识别能力的计算机算法,创办的香港中文大学多媒体实验室被称为“计算机视觉界的黄埔军校”。

中文大学伟伦计算器科学与工程学讲座教授华云生教授为国际知名的计算机科学家,他是IEEE、ACM及AAAS三个学会的院士,并曾任美国自然科学基金会微电子系统结构学部主任和IEEE计算机学会会长。

中文大学卓敏心理学讲座教授张妙清教授是发展中国家科学院和国际应用心理学会院士,她开创了中国人个性测量表(CPAI)的研究,成为亚洲首个全面的人格测量工具。她获国际应用心理学会颁授2014年度杰出科学贡献奖,是首位亚洲心理学家获此殊荣。

中文大学卓敏教育心理学讲座教授侯杰泰教授是国际应用心理学会和美国教育研究协会院士,曾任国际应用心理学会教育心理学部主席。

中文大学伟伦经济学讲座教授张俊森教授于2013年当选世界计量经济学会院士,是该年度亚洲区内唯一当选的学者,2017年荣获“孙冶方经济科学奖”。

中文大学太空与地球信息科学研究所所长关美宝教授是英国社会科学院院士,2011年获美国地理学界最高荣誉——美国地理学家协会杰出学术成就奖,并担任《美国地理学家协会会刊》主编12年。

中文大学地理与资源管理学系教授林珲教授获美国地理学家协会颁发2017年度米勒奖,是首位来自亚洲院校与科研机构的地理学家获此殊荣。

中文大学数学系卓敏数学讲座教授何旭华教授及物理系教授刘仁保教授于2023年1月获选为首届新基石研究员,获资助于未来五年进行基础科学研究。

中文大学医学院助理院长(内地事务)暨卓敏矫形外科及创伤学教授秦岭教授和医学院助理院长(内地事务)暨卓敏内科及药物治疗学教授于君教授于2023年当选为欧洲科学院外籍院士。

中文大学伟伦经济学教授及经济学系系主任宋铮教授于2023年10月获世界计量经济学会推选为会士,为当年两位华人新任会士之一。

中文大学医学院黄秀娟医生于2023年10月获选为第二期“新基石研究员”,为当年入选的三位“医师科学家”之一,2024年当选为欧洲科学院外籍院士。

日出中大

日出中大

类别 | 人数 |

|---|---|

诺贝尔奖得主 | 4 |

菲尔兹奖得主 | 1 |

沃尔夫数学奖得主 | 1 |

图灵奖得主 | 1 |

拉斯克奖得主 | 1 |

香农奖得主 | 1 |

皇家奖章得主 | 1 |

京都奖得主 | 1 |

邵逸夫数学科学奖得主 | 1 |

昂萨格奖得主 | 2 |

马塞尔·格罗斯曼奖得主 | 2 |

IEEE理查德•汉明奖章得主 | 1 |

美国国家科学院院士 | 1 |

美国国家科学院外籍院士 | 4 |

美国国家工程院院士 | 2 |

美国国家医学院外籍院士 | 1 |

英国皇家学会院士 | 2 |

美国国家发明家科学院院士 | 2 |

中国科学院院士 | 11 |

中国科学院外籍院士 | 2 |

中国工程院院士 | 3 |

中国工程院外籍院士 | 1 |

中央研究院院士 | 9 |

香港科学院荣誉院士 | 3 |

香港科学院院士 | 8 |

发展中国家科学院院士 | 3 |

国际电气与电子工程师协会会士 | 41 |

美国物理学会院士 | 5 |

世界计量经济学会院士 | 4 |

美国计算机协会院士 | 5 |

国际制造工程学会院士 | 1 |

美国护理科学院院士 | 4 |

中国发明协会会士 | 1 |

国际应用心理学会院士 | 2 |

国家自然科学奖得主 | 23 |

国家科学技术进步奖得主 | 16 |

光华工程科技奖得主 | 3 |

未来科学大奖生命科学奖得主 | 1 |

未来科学大奖数学与计算机科学奖得主 | 1 |

汤森路透引文桂冠奖得主 | 1 |

复旦-中植科学奖得主 | 1 |

科学突破奖-生命科学奖得主 | 1 |

腾冲科学大奖得主 | 1 |

香港裘槎基金会优秀科研学者 | 17 |

香港裘槎基金会优秀医学科研学者 | 8 |

教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)得主 | 44 |

国际应用心理学会杰出科学贡献奖得主 | 1 |

费萨尔国王国际医学奖得主 | 1 |

的里雅斯特奖得主 | 1 |

孙冶方经济科学奖得主 | 1 |

亚太区经济合作组织科学创新、研究及教育奖 | 1 |

神经网络先驱奖得主 | 1 |

个人化医学国际会议–先驱大奖得主 | 1 |

金花环奖得主 | 1 |

蝉奖得主 | 1 |

英国爱丁堡皇家外科学院国际金奖得主 | 1 |

世界气象组织青年科学家研究奖得主 | 1 |

美国临床化学协会Wallace H. Coulter讲学奖得主 | 1 |

丹·大卫奖得主 | 1 |

(参考资料: )

姓名 | 职务 | 研究方向 | 当选年份 |

|---|---|---|---|

中国科学院院士 | |||

杨振宁 | 博文讲座教授 | 物理学 | 1994 |

病毒学讲座教授 | 分子生物 | 1999 | |

荣休化学讲座教授及研究教授 | 有机化学 | 1999 | |

化学系伟伦研究讲座教授 | 结构化学 | 2001 | |

外科讲座教授 | 肝胆胰外科 | 2003 | |

化学系讲座教授 | 高分子科学 | 2003 | |

姚期智 | 博文讲座教授 | 计算机科学 | 2004 |

微生物学讲座教授 | 微生物学 | 2005 | |

化学系卓敏化学讲座教授 | 有机化学 | 2017 | |

夏克青 | 物理系卓敏物理学荣休教授 | 流体力学 | 2021 |

卢煜明 | 化学病理学讲座教授 | 医学遗传学 | 2023 |

中国科学院外籍院士 | |||

丘成桐 | 博文讲座教授 | 数学 | 1994 |

高锟 | 工程学荣誉讲座教授 | 光纤通讯 | 1996 |

中国工程院院士 | |||

辛世文 | 生物学研究讲座教授 | 农业、轻纺与环境工程 | 2003 |

徐扬生 | 机械与自动化工程学讲座教授 | 电子工程学 | 2007 |

沈祖尧 | 莫庆尧医学讲座教授 | 肠胃研究 | 2011 |

中国工程院外籍院士 | |||

汪正平 | 卓敏电子工程学讲座教授 | 聚合电子材料 | 2013 |

姓名 | 职务 | 当选年份 |

|---|---|---|

杨振宁 | 博文讲座教授 | 1958 |

刘遵义 | 经济学讲座教授 | 1982 |

丘成桐 | 博文讲座教授 | 1984 |

高锟 | 工程学荣誉讲座教授 | 1992 |

电子工程学荣誉讲座教授 | 1992 | |

金耀基 | 社会学荣休讲座教授 | 1994 |

姚期智 | 博文讲座教授 | 2000 |

李欧梵 | 人文学科讲座教授 | 2002 |

汪正平 | 卓敏电子工程学讲座教授 | 2022 |

姓名 | 职务 | 当选年份 | 备注 |

|---|---|---|---|

杨振宁 | 博文讲座教授 | 2015年 | 荣誉院士 |

高锟 | 工程学荣誉讲座教授 | 2015年 | |

丘成桐 | 博文讲座教授 | 2019年 | |

姚期智 | 博文讲座教授 | 2015年 | 创院院士 |

黄乃正 | 化学系伟伦研究讲座教授 | 2015年 | |

汪正平 | 卓敏电子工程学讲座教授 | 2015年 | |

卢煜明 | 化学病理学讲座教授 | 2015年 | |

沈祖尧 | 莫庆尧医学讲座教授 | 2015年 | |

谢作伟 | 卓敏化学讲座教授 | 2019年 | 院士 |

莫树锦 | 李树芬医学基金肿瘤学教授 | 2021年 | |

于君 | 卓敏内科及药物治疗学讲座教授 | 2023年 |

(参考资料: )

年度 | 得奖者 |

2022 | 陈衍佐 |

2020 | 高浩 |

2019 | 周仁杰 |

2018 | 黎冠峰 |

2017 | 吕爱兰 |

2016 | 蔡宗衡 |

参考资料:香港裘槎基金会官网 | |

年度 | 得奖者 |

2023 | 李泉 |

2022 | 杨英洋 |

2020 | 王建方 |

2019 | 缪谦 |

2016 | 于君 |

2015 | 姜里文 |

2014 | 黄聿 |

2011 | 吕自成 |

2009 | 姜里文 |

2008 | 吕荣聪、成公明 |

2007 | 程淑姿、陈小章 |

2006 | 黄捷、周克勋 |

2005 | 周迅宇、魏军城、夏克青 |

2003 | 谢作伟 |

2001 | 吴奇 |

2000 | 杨伟豪 |

1999 | 黄乃正 |

参考资料:香港裘槎基金会官网 | |

年度 | 得奖者 |

2020 | 黄秀娟、马青云 |

2016 | 赵慧君 |

2014 | 刘润皇 |

2011 | 陈力元、黄家星 |

2007 | 陈家亮 |

2006 | 卢煜明 |

2004 | 沈祖尧 |

1999 | 胡令芳 |

参考资料:香港裘槎基金会官网 | |

年度 | 得奖者 |

2024/25 | 吕荣聪、赵铌 |

2023/24 | 黄波 |

2022/23 | 刘仁保、Bryan Christopher MERCURIO、杨伟豪 |

2021/22 | 康萤仪、姜里文、吕自成、Catherine McBRIDE |

2020/21 | 黄聿、沈建法、谢作伟 |

参考资料:香港研究资助局官网 | |

年度 | 得奖者 |

2024/25 | 陈裕丽、张寄冀、钟宏亮 |

2023/24 | 蔡玉萍、黎子鹏、李峯、同钰莹 |

2022/23 | 黄辉、刘创馥 |

2021/22 | Bryan MERCURIO |

2019/20 | 蒲慕州、Annett SCHIRMER |

2018/19 | 黄俊文 |

2017/18 | 黄力强 |

2016/17 | Jane JACKSON |

2014/15 | 黎志添 |

2013/14 | 麦高登 |

2012/13 | Catherine MCBRIDE |

参考资料:香港研究资助局、香港中文大学官网 | |

年度 | 得奖者 |

2024/25 | 余备、路新慧 |

2023/24 | 蔡宗衡、高振宇、顾正澄、孙贤开 |

2022/23 | 卢怡君、吕爱兰 |

2021/22 | 张立、钟磊 |

2020/21 | 吴艺林 |

参考资料:香港研究资助局官网 | |

年度 | 得奖者 |

2022 | 苏文藻(一般教学人员) |

2021 | 陶兆铭(队伍) |

2020 | 蓝澧铨(队伍)、黄嘉雯(一般教学人员) |

2019 | 刘达铭(新晋教学人员) |

2017 | 陈英凝(一般组别教学人员/队伍)、苏可蔚(新晋教学人员) |

2016 | 赵茱莉(一般组别教学人员/队伍)、梁美仪(一般组别教学人员/队伍)、王永雄(一般组别教学人员/队伍) |

2012 | 古明达 |

2011 | 潘伟贤 |

参考资料:大学教育资助委员会官网 | |

年度 | 得奖者 |

2023 | 黄秀娟 |

2022 | 何旭华、刘仁保 |

参考资料:香港中文大学官网 | |

年度 | 得奖者 |

2023 | 吴艺林(前沿交叉领域) |

2021 | 卢怡君(能源环保领域) |

2020 | 何旭华(数学物理学领域) |

参考资料:香港中文大学官网 | |

年度 | 得奖者 |

2023/24 | Collier NOGUES |

2021/22 | 黄慧贤 |

2020/21 | 叶栢勤、赵常宏 |

2019/20 | 陈健威、廖雪婷、刘汉松 |

2018/19 | 乔曼 |

2017/18 | 黎冠峰 |

2016/17 | 顾正澄、郭平、林永昌、萧振豪 |

2015/16 | 孙贤开、杨葆霖 |

2014/15 | 卢怡君、Nathan Christopher SEINEN、戴沛权 |

2013/14 | 陈世祈、周斯明、林泰宁、于勇、张立 |

2012/13 | 李焕然、吴仕进、王晓刚、夏江、徐雷 |

参考资料:香港研究资助局官网 | |

教学建设

书院制度

崇基学院 | 新亚书院 | 联合书院 |

逸夫书院 | 晨兴书院 | 善衡书院 |

敬文书院 | 伍宜孙书院 | 和声书院 |

香港中文大学校旗与九大书院院旗

香港中文大学校旗与九大书院院旗

香港中文大学历史始于1963年崇基、新亚、联合三所书院合并,随后逸夫书院于1986年成立,晨兴书院、善衡书院于2006年创立,继有敬文书院、伍宜孙书院与和声书院于2007年创立,到了2012年,中大校园共有九所书院。

中大是全港唯一实行书院制的大学。所有中大全日制本科生都可选择一所书院,成为该院的一分子。每所书院都是独树一帜的,有各自的文化,但汇聚在一起,却塑造了中文大学的精神面貌。

书院是和谐融洽的群体,各有宿舍、饭堂及其他设施,并举办各种活动,这些活动包括海外交流及外访计划,研讨会,师友计划,社区服务,语文、资讯科技和领袖才能训练,还有多种学生社团组织的课外活动。

书院提供众多非形式教育机会,与正规课程相辅相成,旨在培养学生的人际关系技巧、文化品味、自信心和责任感。学生更可善用奖学金和经济援助计划发挥个人成长的潜力。

新亚书院国术会——我武维扬

联合书院大笪地

逸夫书院乐队

晨兴书院——鼓声合奏(2012)

善衡书院入学礼——宣读誓言并签署约章

敬文书院小区外展活动(2012)

伍宜孙书院成立五周年(2012)

和声书院《和谐之声贺中大金禧》(2013)

通识教育

世界级的大学教育除了着重专科训练外,还应培养学生慎思明辨的能力和文化意识,后者更是现代及未来世界公民的特质。通识教育是香港中文大学学士课程重要的一环,兼融中国人文理想和西方博雅教育,均衡而多方面地向学生传授知识,从而达至全人教育。此外该校大学通识教育课程分为以下4个必修范围:中华文化传承,自然、科学与科技,社会与文化,自我与人文。

中大提供二百多个通识选修科目,内容与现代社会息息相关。课堂以外,大学举办学术会议、退修活动、读书会、通识沙龙等活动,为学生提供砥砺学问,交流思想的环境。另外书院亦提供多元化的通识课程及学习机会。

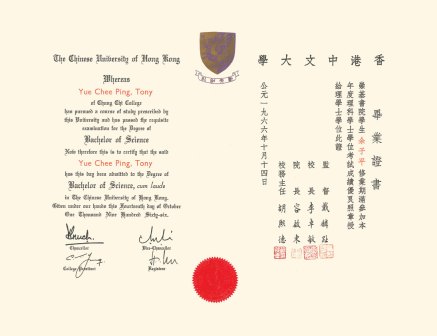

试场一景(1960年代)

香港中文大学学位/文凭试(1964)

《香港中文大学入学资格考试》(1966)

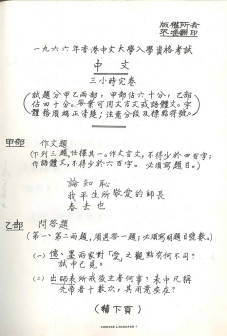

"优良“学士学位毕业证书(1966)

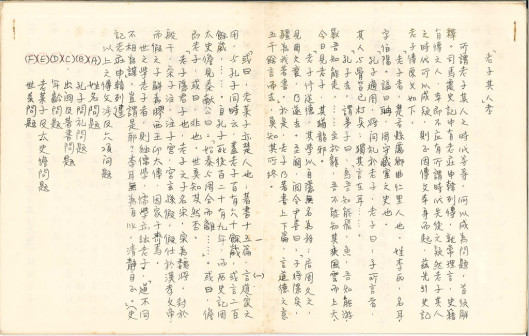

崇基学院中国哲学史讲义(1964)

通识教育基础课程读本

通识教育基础课程读本

砥砺学问——通识沙龙

培育计划

香港中文大学的学生培育计划包括:寰宇暑期实习计划、师友计划、暑期计划。

“在学·在职计划”(Co-op@CUHK)糅合课堂教育与实际工作经验,让参与计划的二年级或以上的学生,透过修读两科职前预备学科,为由学校学习过渡至职场工作做好准备。他们随后会展开为期六至八个月的实习,应用其专业知识与技能。

双语并重

中大五十年来一直坚持中英双语(两文三语)的教育方针,鼓励学生以两文三语作为学习、学术交流以及师生沟通的媒介,以培养他们终身学习、就业和社会参与的能力。提高双语的能力有助学生增加对自己的认识,拓宽他们的国际视野,让他们更关心世界事务,认识世界文化的多元性,为他们在全球化的社会中生活和工作,打下必须具有的文化和语言基础。

中大大多数学系皆有提供中英语课程,医学院、法律学院、英文系、语言学系等及大部分新开办的理学院课程,则全部以英语为教学语言。

科研平台

根据2024年7月学校官网,学校有国家重点实验室5个,大学教育资助委员会选定的卓越学科领域13个,进驻InnoHK创新香港研发平台的InnoHK研究中心6个,国家遥感中心香港研究开发与培训基地1个,教育部重点实验室3个,教育部人文社会科学重点研究基地2个,研究所39个,联合研究单位60个,赛马会创科实验室5个。

截至2024年7月,大学教育资助委员会“卓越学科领域计划”共资助35个项目,其中13个由香港中文大学统筹。

国家重点实验室(5个):转化肿瘤学国家重点实验室、农业生物技术国家重点实验室、药用植物应用研究国家重点实验室、合成化学国家重点实验室、消化疾病研究国家重点实验室

卓越学科领域(13个):人工智能驱动手术机械人、使用数据改变糖尿病护理和患者生活、分子生物探针医学工程中心、老龄性骨骼系统退化及再生策略、利用高能粒子撞击研究物质的基本结构、植物与环境互作基因组研究中心、细胞器生物合成及功能研究中心、中国社会的历史人类学研究、网络编码研究所、母体血浆胎儿核酸研究中心、中医中药研究与发展、植物及农业生物科技中心、资讯科技

InnoHK研究中心(6个):神经肌肉骨骼再生医学中心、创新诊断科技中心、香港微生物菌群创新中心、博智感知交互研究中心、香港物流机械人研究中心、医疗机械人创新技术中心

国家遥感中心香港研究开发与培训基地:依托香港中文大学太空与地球信息科学研究所,以建成中国的热带及亚热带遥感中心、海峡两岸城市地理信息系统学术交流中心、太空与地球信息科学国际交流与合作中心为主要目标

教育部重点实验室(3个):高可信软件技术教育部重点实验室(香港中文大学分实验室) 、香港中文大学利群计算及界面科技教育部—微软重点实验室 、再生医学教育部重点实验室(香港中文大学—暨南大学)

教育部人文社会科学重点研究基地(2个):香港中文大学-中山大学历史人类学研究中心 、香港中文大学-北京语言大学汉语语言学与应用语言学联合研究中心

赛马会创科实验室(5个):赛马会“智能设计自动化”创科实验室、赛马会“天文仪器”创科实验室、赛马会“干细胞及再生医学”创科实验室、赛马会“师法自然精准医学工程”创科实验室、赛马会“个人化癌症医疗”创科实验室

香港中文大学校门

香港中文大学校门

香港中文大学人类传意科学研究所 |

香港中文大学大脑与认知研究所 |

香港中文大学中国文化研究所 |

香港中文大学中医中药研究所 |

香港中文大学太空与地球信息科学研究所 |

香港中文大学心脑血管医学研究所 |

香港中文大学未来城市研究所 |

香港中文大学生物科技研究所 |

香港中文大学光科技研究所 |

香港中文大学何鸿燊海量数据决策分析研究中心 |

香港中文大学吕志和创新医学研究所 |

香港中文大学李嘉诚健康科学研究所 |

香港中文大学亚太工商研究所 |

香港中文大学亚洲供应链及物流研究所 |

香港中文大学卓越儿童健康研究所 |

香港中文大学信兴高等工程研究所 |

香港中文大学洪克协痛症研究所 |

香港中文大学天石机器人研究所 |

香港中文大学健康公平研究所 |

香港中文大学深港创新研究院(福田) |

香港中文大学赛马会老年学研究所 |

香港中西医结合医学研究所 |

香港亚太研究所 |

香港教育研究所 |

香港量子信息科技研究所 |

香港糖尿病及肥胖症研究所 |

香港癌症研究所 |

香港中文大学消化疾病研究所 |

香港中文大学深圳研究院 |

香港中文大学理论物理研究所 |

香港中文大学理论计算机科学与通信科学研究所 |

香港中文大学组织工程与再生医学研究所 |

香港中文大学智能设计与制造研究所 |

香港中文大学植物分子生物学及农业生物科技研究所 |

香港中文大学网络编码研究所 |

香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所 |

香港中文大学数学科学研究所 |

香港中文大学蔡永业脑神经科学研究所 |

香港中文大学环境、能源及可持续发展研究所 |

参考资料: |

CCOUC灾害与人道救援研究所 |

Collaborative Gastrointestinal Research Center (The Samurai GI Research Centre) |

大湾区大学—香港中文大学先进材料与绿色能源研究院 |

多媒体技术联合实验室 |

复旦大学─香港中文大学国际金融联合研究中心 |

高可信软件技术教育部重点实验室(香港中文大学分实验室) |

高密度电子封装材料与器件联合实验室 |

光伏太阳能联合实验室 |

沪港发展联合研究所 |

沪港化学合成联合实验室 |

剑桥大学—香港中文大学双语研究实验室 |

精密工程联合实验室 |

李达三叶耀珍中医药研究发展中心 |

清华大学—香港中文大学中国经济联合研究中心 |

清华大学深圳研究生院─香港中文大学工程学院媒体科学、技术与系统联合研究中心(深圳) |

汕头大学—香港中文大学联合汕头国际眼科中心 |

深港生物材料联合实验室 |

香港中文大学—北京大学系统语言与人类复杂系统联合研究中心 |

香港中文大学—北京航空航天大学生物医学工程联合研究中心 |

香港中文大学—北京语言大学汉语语言学与应用语言学联合研究中心 |

香港中文大学—复旦大学生命科学医学联合研究中心 |

香港中文大学—广东省医学实验动物中心粤港蛋白质研究开发联合实验室 |

香港中文大学—广州再生医学与健康广东省实验室再生医学高等研究院 |

香港中文大学—美国贝勒医学院联合医学遗传学中心 |

香港中文大学—南安普顿大学干细胞及再生医学联合实验室 |

香港中文大学—山东大学生殖遗传联合实验室 |

香港中文大学—四川大学生殖医学联合实验室 |

香港中文大学—台湾成功大学正向社会科学联合研究中心 |

香港中文大学—中国航天员科研训练中心航天医学骨关节肌肉健康维护联合研究中心 |

香港中文大学—中国科学院广州生物医药与健康研究院干细胞与再生医学联合实验室 |

香港中文大学—中国科学院深圳先进技术研究院机器人与智能系统联合实验室 |

香港中文大学—中山大学蛋白质研究中心 |

香港中文大学—中山大学历史人类学研究中心 |

香港中文大学─艾克斯特大学环境持续与应变联合研究中心 |

香港中文大学─大邱庆北科学技术院─苏黎世联邦理工学院创新医学科技联合研究实验室 |

香港中文大学─荷兰乌得勒支大学语言、认知及大脑联合研究中心 |

香港中文大学─荷兰乌特勒支大学医学院呼吸道病毒感染联合研究实验室 |

香港中文大学─暨南大学再生医学教育部重点实验室 |

香港中文大学─加州大学柏克莱分校─哈尔滨工业大学机器人联合研究院 |

香港中文大学─南开大学社会政策联合研究中心 |

香港中文大学─上海交通大学糖尿病基因组与精准医疗联合研究中心 |

香港中文大学─上海交通大学医疗机器人联合研究中心 |

香港中文大学─西安交通大学人口迁移联合研究中心 |

香港中文大学─新加坡南洋理工大学─西悉尼大学婴儿研究联合实验室 |

香港中文大学利群计算及介面科技教育部—微软重点实验室 |

香港中文大学人工智能交叉学科研究所 |

香港中文大学深圳新颖功能分子研究中心 |

香港中文大学与南京大学脊柱侧弯联合研究中心 |

香港中文大学与浙江大学肝病及消化病联合研究中心 |

香港中文大学与浙江大学生物医学工程联合研究中心 |

香港中文大学与浙江大学天然药物与毒理学研究联合实验室 |

香港中文大学与浙江大学先进光子学联合研究实验室 |

粤港澳人机智能协同系统联合实验室 |

浙江大学—香港中文大学数字经济联合研究中心 |

中国科学院动物进化与遗传前沿交叉卓越创新中心香港分中心 |

中国科学院昆明动物研究所—香港中文大学生物资源与疾病分子机理联合实验室 |

中国科学院香港中文大学深圳先进集成技术研究所 |

中国空间技术研究院西安分院─香港中文大学空间微波技术与智能制造联合实验室 |

中西医结合医学大数据实验室 |

肿瘤生物学国家重点实验室(香港中文大学深圳联合研究基地) |

参考资料: |

研究成果

成果统计

香港中文大学在2006年的策略计划中,选定五个学术领域,调配充足资源协助其开展研究,以“中国研究”“生物医学科学”“信息科学”“经济与金融”“地球信息与地球科学”为五大重点研究领域。

为增强大学的研究和学术实力,香港中文大学在2021–2025年的策略计划中选定“中国:传统与现代”“创新生物医学”“信息与自动化技术”“环境与可持续发展”四个学术领域,调配充足资源协助其开展研究,是为四大策略性研究领域。

2023年4月,中国医学科学院发布《中国21世纪重要医学成就》,其中第一项成就是香港中文大学李嘉诚健康科学研究所所长及化学病理学系系主任卢煜明发明的血浆DNA无创性产前诊断技术。

(研究成果详情参见:香港中文大学校刊《中大研与学》及《中大研究:改变世界》)

类别 | 2021-22年度 | 2022-23年度 |

|---|---|---|

期刊文章 | 3976 | 4059 |

会议论文 | 1503 | 1744 |

学术书籍、专著与书章 | 322 | 328 |

专利 | 419(申请中)/264(已获批) | 260(已获批) |

创意与文学作品、顾问报告、个案研究 | 86 | 119 |

其他 | 982 | 953 |

(参考资料:香港中文大学《概览及统计资料2022》 )

研究资助

轮次 | 项目名称 | 项目统筹者 |

第十二轮 | 使用数据改变糖尿病护理和患者生活 | 马青云 |

人工智能驱动手术机械人 | 刘云辉 | |

第九轮 | 分子生物探针医学工程中心 | 王昭春 |

老龄性骨胳系统退化及再生策略 | 秦岭 | |

第八轮 | 利用高能粒子撞击研究物质的基本结构 | 朱明中 |

第七轮 | 植物与环境互作基因组研究中心:可持续农业与粮食安全 | 林汉明 |

第六轮 | 细胞器生物合成及功能研究中心 | 姜里文 |

第五轮 | 网络编码研究所 | 杨伟豪 |

中国社会的历史人类学研究 | 科大卫 | |

第四轮 | 母体血浆胎儿核酸研究中心 | 卢煜明 |

第二轮 | 中医中药研究与发展 | 梁秉中 |

第一轮 | 植物与真菌生物技术 | 辛世文 |

资讯科技 | 钱大康 | |

参考资料:大学教育资助委员会官网 注:“资讯科技”项目由香港中文大学、香港科技大学及香港大学联合提交,香港科技大学钱大康统筹 | ||

年度 | 项目名称 | 项目统筹者 |

2024年 | 用于传感及光互联的硅光集成芯片 | 曾汉奇 |

网络编码在新一代网络的应用 | 杨伟豪 | |

普及化手术机械人系统 | 欧国威 | |

用于老年人护理和心血管疾病诊断的智能可穿戴传感技术 | 赵铌 | |

个人化先进治疗产品(ATPs)开发-用于软骨再生治疗的工程骨软骨组织(eOCT) | 陈佩 | |

播种未来:整合生物科技、空间技术和人工智能物联网,优化大豆种植以提供粮食安全和环境解决方案 | 林汉明 | |

三维视觉驱动机器人 | 刘云辉 | |

参考资料:香港中文大学官网 | ||

年度 | 项目名称 | 项目统筹者 |

2024/25 | 通过人工智能运动恢复预测系统为不同的中风幸存者提供最大运动功能恢复的个性化康复途径 | 张智钧 |

基于基础模型的老年退化性疾病早期诊断、个人化介入治疗以及复杂跨疾病相互作用分析的环境智能系统 | ||

面向先进光子片上系统的硅光子学和硅上III-V族半导体的异质外延 | 曾汉奇 | |

2023/24 | 研发用于微创介入式治疗的人工智能辅助微型机械人平台 | 张立 |

参考资料:香港研究资助局官网 | ||

年度 | 项目名称 | 项目统筹者 |

2023/24 | 纳米磁性的多模钻石量子传感研究 | 刘仁保 |

2022/23 | 智能医疗及扩展现实研究所 | 王平安 |

2021/22 | 探索综合多种模式的测试和预测早期学业成就的方法—中文、英文和数学 | Catherine McBride |

2019/20 | 以人工智能提取和鉴定口语生物标志物供神经认知障碍筛查和监测的研究及技术开发 | 蒙美玲 |

2018/19 | 视觉导航自动机械人手术 | 刘云辉 |

2017/18 | 难愈骨疾病和骨缺损的功能性再生研究 | 秦岭 |

2016/17 | 血浆脱氧核糖核酸作为癌症检测的平台 | 卢煜明 |

2015/16 | 母体血浆胎儿核酸研究中心 | 卢煜明 |

2013/14 | 系统性开发鼻咽癌的分子靶标 | 罗国炜 |

2013/14 | 对糖尿病心血管及肾脏并发症的跨组学基因研究 - 从创新发现至个性化治疗 | 马青云 |

2013/14 | 智能化太阳能技术:采集、存储和应用 | 汪正平 |

2011/12 | 肝癌基因组研究计划:转化基因发现为临床应用 | 王昭春 |

2011/12 | 大规模平行测序在癌症分子诊断的应用 | 卢煜明 |

参考资料:香港研究资助局官网 | ||

年度 | 项目名称 |

2023/24 | 开发基于外泌体小非编码RNA的液体活检方法用于胰腺癌的无创早期检测 |

粤港澳大湾区商业和商事法律衔接研究:概念、路径与政策选项 | |

定量相位显微技术促进细胞生物学、生物医学、新型材料学及更宽阔的领域 | |

镁基可生物降解内植物转化为III类医疗器械:从内植物设计、生物安全性、有效性到临床转化 | |

2022/23 | 机器人支气管内肺结节的多模式活检 |

利用微生物组联合多组学对炎症性肠病诊断及预后的创新平台建立 | |

透过融合体力活动应对有特殊教育需要儿童的少动久坐行为 | |

在未来的气候变化下,增强极端低温天气对老年人健康影响的应变能力 | |

2021/22 | 用于血管内栓塞的微型机械人平台与群体磁性微凝胶 |

一“喜”同游:透过家校协作及信息科技应用之幼儿体育运动教育计划 | |

发展益生菌为高效并安全的结直肠癌预防及辅助治疗 | |

2020/21 | 香港证券市场的市场微观结构–增强市场质量和价格稳定性 |

香港小学学童及家庭体力活动推广:健康生活社区计划(至F.I.T.家庭) | |

2019/20 | 由循证研究到临床转化:首个基于临床优异应答者的基因-药物敏感度大型资源平台 |

虾类过敏的崭新诊断和治疗方案 | |

香港入境羁留与弱势移民 - 探索反思,带动改善 | |

企业可持续发展的参与与企业绩效:对大中华地区上市公司的研究 | |

2018/19 | 植物生物反应器生产药物蛋白 |

转化多种创新生物标记物以改善糖尿病治疗及减少糖尿病并发症 | |

开发转移性癌症研究的临床前模型:建立香港基因组医学生物技术中心 | |

为中风后多肌肉刺激疗法而设计的穿戴仪器 | |

提供一个安全性的物联网系统:存储安全的操作系统驱动程序,动态污点分析工具和代数拓扑理论 | |

在未来的气候变化下,增强极端天气对老年人健康影响的应变能力 | |

参考资料:香港研究资助局官网 | |

年度 | 资助类型 | 项目名称 |

2023/24 | 项目补助 | 弯曲的π─共轭体系:从合成到器件 |

开发基于纳米金刚石的量子传感技术在工作的电化学器件中实现空间分辨的原位温度测量 | ||

靶向RNA m6A修饰以增强结直肠癌化疗和免疫治疗的重要策略研究 | ||

植物液泡生物发生和液泡裂变的分子机制 | ||

多模态感知与交互的智能手术辅助机器人 | ||

基于光晶格中超冷偶极气体的长程多体物理问题研究 | ||

设备补助 | 用于研究基因组景观和宏基因组参与人类疾病的长读和高通量DNA测序平台 | |

新进学者 | 基于预测─个性化方法增强外语教与学效果 | |

揭示精神分裂症及其预后的整个遗传变异谱:全基因组测序(WGS)研究和机器学习方法的预测建模 | ||

阻断线粒体与细胞核通讯信号作为治疗血管炎症和动脉粥样硬化的新策略 | ||

2022/23 | 项目补助 | 岭南文化与世界:广东文人文化景观的建构及转变(1821-1949) |

认知灵活性的机制:从核心大脑区域到神经网络分析 | ||

基于多组学数据、放射学和组织病理学图像的多模态深度学习推进结直肠癌分型以实现精准肿瘤学 | ||

自适应3D打印技术:设计、制造、建模与优化 | ||

设备补助 | 用大脑超扫描探索心智同步性 | |

建立空间多组学核心设施 | ||

新进学者 | 光保护视力:Trk信号的光遗传学激活对眼部疾病中视网膜神经节细胞的神经保护 | |

面向温室气体的下一代中红外激光气体传感器 | ||

一个集合新型生物标志物、先进影像和机械人辅助诊断优势的人工智能前列腺癌风险评估及检测计划 | ||

基础研究指导用于柔性光电器件的低维钙钛矿可扩展生长 | ||

2021/22 | 合作研究 | 通过预测-订制治疗方案来改善以汉语为母语的自闭症谱系障碍学龄前儿童的社交沟通 |

剖析针对神经肌肉接头退化和肌脂肪变性的组合疗法对抗少肌症的治疗机制 | ||

针对阿尔兹海默症的小样本学习技术:从数字生物标记物到个性化介入治疗 | ||

应用多模式方向确定前驱期α-突触核蛋白病的新型神经变性氐生物学标志物及病因机制:一项基于家庭的队列研究 | ||

复发性早期流产:遗传学病因,诊断与干预 | ||

设施设备 | 建立香港首套先进的活细胞成像共享平台,以促进香港跨学科及生命科学的前沿研究 | |

用于跨学科纳米材料和纳米器件研究的亚十纳米分辨率的电子束光刻系统 | ||

疫情相关 | 多模引导的气管插管暨经皮手术双机器人用于严重COVID-19患者的最小感染插管和气管切开术 | |

新冠病毒病对成年人脑神经精神健康长远影响研究 | ||

用于传染病传播建模和控制的高精度和保护隐私的室内社交联系跟踪技术 | ||

从结构生物学到基因组生物学:一种紧密结合结构生物学和新型基因组学平台定量分析2019冠状病毒RNA聚合酶转录和调控的多尺度方法 | ||

参考资料:香港研究资助局官网 | ||

年度 | 项目名称 | 香港项目统筹者 |

2023/24 | 后颅基板细胞命运决定和分化的分子机制研究 | 岑美霞 |

拟南芥去泛素化酶AMSHs调控自噬体及多囊泡体形成的细胞与分子机理 | 姜里文 | |

2022/23 | 超辐射时间晶体微波激射及其在量子计量中的应用 | 刘仁保 |

度量中国的产业政策并在一个统一的量化框架内评估其效果 | 宋铮 | |

参考资料:香港研究资助局官网 | ||

年度 | 项目名称 | 香港首席研究员 |

2023/24 | 体内动态环境下肺部小结节手术机器人导航控制 | 窦琪 |

多尺度多模态智能全脑三维光学显微成像与分析系统的开发 | 周仁杰 | |

导向构建季碳/硅手性中心的钯催化反应体系研究 | 邝福儿 | |

肿瘤免疫治疗中病理性相分离和异常基因组结构的机制基础和靶向治疗研究 | 郑诗乐 | |

通过紧密整合的方法研究RNA病毒控制复制准确性的分子机制并应用于抗病毒药物敏感性评估 | 张栢恒 | |

神经细胞分泌蛋白HTRA1调控上皮细胞Hippo通路促进胃癌发生的功能机制研究 | 杜家辉 | |

MHCII+脂肪细胞调控白色脂肪棕色化的功能及机制研究 | 惠晓艳 | |

针对新诊断乳腺癌患者以共享决策的多元模式临床决策辅助工具的构建和实证研究 | 周嘉明 | |

肌腱细胞外基质富集的氨基酸聚合物水凝胶用于肌腱再生研究 | 王丹 | |

通讯波段的三维光学拓扑绝缘体 | 孙贤开 | |

2022/23 | 机器人胶囊显微内镜采样及胃黏膜肠化生诊断研究 | 任洪亮 |

基于矽光子集成芯片的大容量通信系统智能多维光信号处理 | 许正德 | |

⾹牙蕉抗枯萎病的基因探究及机理分析 | 陈廷峰 | |

线粒体DNA 甲基化调控线粒体类核相分离及转录机制的研究 | 陈伟仪 | |

植物内质网-线粒体互作的分子基础及其对线粒体降解的影响 | 姜秉昊 | |

一种红光调控的钙离子信号控制器与肿瘤免疫治疗 | 段丽婷 | |

粘着斑信号分子Kindlin-2调节牵拉成骨的作用和机制研究 | ||

粒钙蛋白阳性免疫细胞亚群在骨关节炎中的作用机制 | 姜洋子 | |

基于血浆EBV DNA和EBV抗体的鼻咽癌早期筛查及策略优化 | 林伟棋 | |

基于LHAASO研究太阳甚高能伽马辐射机制 | 吴震宇 | |

具有奇异和振荡性的线性和非线性时谐Maxwell系统的数值方法和分析 | 邹军 | |

2021/22 | 粤港澳大湾区外来生物——藁杆双脐螺的种群基因组学及其传播输入性血吸虫病的风险评估研究 | 许浩霖 |

降钙素基因相关肽在骨关节炎疼痛和病理中的不同作用 | 秦岭 | |

基于高密度肌电信号宏观与微观特征解码的运动意图识别与自然控制神经假肢 | 张智钧 | |

青藏高原热喀斯特地貌的时空演变及未来预测 | 刘琳 | |

用于低品位热能收集的液态热电池中热伏打与热扩散效应的协同耦合机理和系统优化研究 | 徐东艳 | |

用于长波通讯的十族过渡金属硫化物光电集成波导器件关键技术的研究 | 曾汉奇 | |

2020/21 | SnRK1激酶与植物细胞自噬相互调控的分子机制研究 | 庄小红 |

应用生理仿真灌流类器官芯片研究视网膜色素变性的发病分子机制 | 陈汉辉 | |

转录调控因子SIX2在前列腺癌神经内分泌转化中的分子机制与靶向研究 | 陈良 | |

臭氧污染与氮沉降复合对中国森林初级生产力和水份利用的区域影响 | 戴沛权 | |

机理导向的过渡金属催化氟仿三氟甲基化反应研究 | 徐哲 | |

心脏保护学:从临床回溯实验室 | 王善斌 | |

参考资料:香港研究资助局官网 | ||

中国研究

香港中文大学自创校起即肩负“结合传统与现代,融会中国与西方”的使命,以承传中国文化为己任,积数十年中国人文研究的传统,可谓卓然有成。中大的中国研究领域涵盖广泛,涵盖语文、文学及表演艺术、或文化承传和历史、社会和区域发展、政治及法制发展、公共卫生和环境、商业与法律等,以期多方面为传承中国文化及人文精神作出贡献。

唐君毅先生

牟宗三先生

劳思光教授

刘殿爵教授

饶宗颐教授

余英时教授

余光中教授

中大创校先贤及教授中不乏目光远大的中国研究学者,包括钱穆先生、唐君毅先生、牟宗三先生、劳思光教授、刘殿爵教授、饶宗颐教授、余英时教授和余光中教授等。他们继承中国的学术传统,又以现代观点重新诠释国学,主张重新认识中国历史文化的价值,并重建中国人文精神和伦理道德传统;他们培育不少国学人才,深刻影响着华人学术圈,亦为中文大学发扬中国文化的工作打下根基。

学术资源

馆藏资源

根据2023年3月学校官网,香港中文大学图书馆系统有大学图书馆、新亚书院钱穆图书馆、崇基学院牟路思怡图书馆、联合书院胡忠多媒体图书馆、李炳医学图书馆、建筑学图书馆、利国伟法律图书馆等7所图书馆及学习共享空间 ;特藏包括从商代甲骨、中西文善本至现代中国文学档案等 。

新亚书院钱穆图书馆

崇基学院牟路思怡图书馆

大学图书馆内景

大学图书馆内景

大学图书馆内景

大学图书馆内景

大学图书馆

大学图书馆夜景

大学图书馆夜景

种类 | 东方语文 | 西方语文 | 总数 |

|---|---|---|---|

书 | 1,368,534 | 1,207,204 | 2,575,738 |

期刊合订本 |

75,160 |

202,766 | 277,926

|

印刷本现刊 |

2,057 |

1,223 |

3,280 |

电子书 |

1,681,403 |

1,864,205 |

3,545,608 |

电子期刊 |

43,661 |

166,527 |

210,188 |

电子数据库 |

223 |

1,195 |

1,418 |

参考资料:2024年4月香港中文大学图书馆官网 | |||

大学刊物

《香港中文大学年报》 | 《中文大学校刊》 | 《香港中文大学概况》 |

《概览及统计资料》 | 《中大通讯》 |

|

出版单位

香港中文大学出版社成立于1977年,以“弘扬中西文化,传播古今知识”为宗旨,专门出版学术书刊,以在大学和社会推动学术发展。

The China Review | 翻译学报 | Asian Journal of English Language Teaching |

传播与社会学刊 | Asian Anthropology 亚洲人类学报 | Renditions 译丛 |

中国文化研究所学报 | 中国文学学报 | 中国语文研究 |

中国语文通讯 | 中国语言学报 | 中国语言学报专著系列 |

二十一世纪 | 亚洲辅导学报 | 人间佛教研究 |

华人心理学报 | 教育学报 | 教育研究学报 |

禅与人类文明研究 | 翻译科技学报 | 道教研究学报 |

香港戏剧学刊 | 香港研究 Hong Kong Studies |

|

学术交流

国际合作

与美国加州大学签订首项学生交流协议(1965)

与美国加州大学签订首项学生交流协议(1965)

香港中文大学已与世界多所院校、研究机构、学习中心、政府部门、区域及国际组织建立密切的伙伴关系,并且与海外二百六十多所院校设立超过四百二十个研究合作、学者、师生交流的项目。教学方面,中大亦鼓励同学透过体验不同文化,增进知识和发展人际网络,以装备自己,应付全球化挑战。

中大亦是许多国际高等教育组织的成员,例如世界大学联盟、环太平洋大学联盟、“一带一路”国际科学组织联盟、Nature Positive Universities Alliance、丝绸之路大学联盟、全球高校人工智能学术联盟、国际大学气候联盟、亚太国际教育协会、中英高等教育人文联盟、英联邦大学协会、东南亚高等学府协会及国际大学协会等,凭借参与这些组织,与其他大学之间发展学术研究结盟。每年中大接待约150个海外代表团,同时中大的管理人员亦到访伙伴单位,借此加强联系。

岭南基金会资助岭南工商管理研究所成立(1966)

大学校长论坛(1999)

港中大成为世界大学联盟首间香港成员院校(2011)

海外交流生

海外交流生

康本国际学术园开幕(2013)

中大成立后,李卓敏校长在草创之初的1965年,与美国加州大学签署交换协定,开香港海外联系之先。中文大学已与35个国家和地区的超过280所高等院校合办学生交换计划,目的地包括澳洲、比利时、智利、捷克、丹麦、法国、德国、印度、意大利、韩国、墨西哥、荷兰、新西兰、俄罗斯、新加坡、瑞典及泰国等地。每年,中大一千多名学生前往外地交流,同时亦接待一千五百多名来自世界各地的学生,营造文化多元的校园环境。此外,每年约有五千名中大学生参与外地的短期学习活动。

1986年至2021年间,中大共有十五名学生荣膺有“全球本科生诺贝尔奖”之称的罗德奖学金,前赴英国牛津大学深造,数目为全港大专院校之冠。

中国联系

香港中文大学自20世纪70年代开始与中国内地正式交流。中大积极参与国家改革开放初期的交流培训和学科重整运动,是香港本地高校之先驱,于改革开放进程中发挥了深远的影响。

此后,中大不断加强与多所中国内地及台湾的大学的合作交流,内容包括科研合作、学者互访、学生交流以及合办学术活动与课程等。校方每年接待逾二百三十个来自内地和台湾的访问团,访者超过三千五百人次。中大教职员亦以不同方式出访,加强与内地及台湾伙伴院校的联系。中大积极与中国内地及台湾院校开展科研合作,已建立超过四十个联合研究中心和实验室。

费孝通教授致马临校长感谢函(1980)" alt="

费孝通教授致马临校长感谢函(1980)" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/279759ee3d6d55fb032f3d276b224f4a21a4ddc2?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 费孝通教授致马临校长感谢函(1980)

香港中文大学驻北京大学联络处成立(1996)

中国大学校长联谊会(1997)

香港中文大学深圳研究院开幕典礼(2011)

香港中文大学(深圳)批筹仪式(2012)

中大与深圳市政府积极合作,共同建立全面紧密合作关系,在教育、科研、人才培养等方面加强合作。与中国科学院和深圳市政府合作成立中国科学院深圳先进技术研究院。2011年,在深圳虚拟大学园兴建“香港中文大学深圳研究院”是该校在深圳的重要教学、研发和技术转让基地。2012年香港中文大学(深圳)正式获国家教育部批准筹建。

1995年,香港中文大学倡导举办“两岸三校学生运动友谊赛”,这是北京大学、香港中文大学和台湾大学三校间的一项传统体育文化交流活动,由三校轮流主办。

中大是中国大学校长联谊会、京港大学联盟、沪港大学联盟、粤港澳高校联盟、松联盟、粤港澳高校智慧校园联盟、海峡两岸暨香港地区医学教育协会等组织的创始成员。

香港中文大学升旗仪式

香港中文大学升旗仪式

学校标识

学校校徽

香港中文大学以中国神话中之“凤”为校徽,盖自汉代以来,凤即被视为“南方之鸟”,且素为高贵、美丽、忠耿及庄严之象征。以紫与金为校色,取意在紫色象征热诚与忠耿,金色象征坚毅与果敢。 |

|

学校纹章

香港中文大学成立后,校董会按大学条例经校长代表向英国伦敦的英国纹章院申请授予纹章。中大于1967年获纹章院授予纹章,是香港第一所正式获得完整纹章的大学。中大纹章与现时所用大学校徽大致相同,只是两旁添加青色护盾神兽——麒麟(今已鲜用)。盾形校徽为“双色回头凤”设计,该双色订为“or”和“purpure”,亦即金、紫两色。 |

|

精神文化

校名来源

香港中文大学条例(1963)

香港中文大学条例(1963)

创校校长李卓敏在1978年中大第十九届颁授学位典礼上,曾解释大学命名为香港中文大学的原因。他指出有一个普遍解释以为中文即是指中国文化,故此,中文大学是指传扬中国文化的大学。

中大创校使命

中大创校使命

而香港中文大学特殊的地方在于中大是“专门为了一个特殊的使命而努力;这个使命就是把中国的资料吸收和融化到各个学科,予以发扬光大……简而言之,香港中文大学是把中国文化的境界溶合到各学科的大学。”

李卓敏指出,大学校训“博文约礼”中的第二个字“文”(也就是中文大学校名的第二个字)并不指狭义的文科,而是包括了一切学科,因此校训更强调了中大校名的真正意义。他续认为:“凡是中国或海外华侨创办的大学都是中文大学;但我们的大学却是独一的,因为英文名称The Chinese University的The字用大写T起头,这就把本校的特殊使命表达出来了。”

学校校训

博文约礼 | |

知识深广谓之博文,遵守礼仪谓之约礼。博文约礼,为孔子之主要教育规训,其言载于《论语》:“子曰:君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫。”本校教育方针为德智并重,故采“博文约礼”为校训。 |

|

现任领导

职务 | 姓名 |

|---|---|

监督 | 李家超 |

校董会主席 | 查逸超 |

校董会副主席 | |

校长 | 段崇智 |

常务副校长 | 陈金樑 |

副校长 | 潘伟贤、陈伟仪、岑美霞、陈德章、汪宁笙 |

司库 | |

参考资料: | |

历任领导

在任时间 | 姓名 |

|---|---|

第一任(1963—1971) | 关祖尧 |

第二任(1971—1982) | 简悦强 |

第三任(1982—1997) | 利国伟 |

第四任(1997—2003) | 利汉钊 |

第五任(2003—2009) | 郑维健 |

第六任(2009—2015) | 郑海泉 |

第七任(2016—2022) | 梁乃鹏 |

第八任(2022—迄今) | 查逸超 |

在任时间 | 姓名 |

|---|---|

第一任(1964—1978) | 李卓敏 |

第二任(1978—1987) | 马临 |

第三任(1987—1996) | 高锟 |

第四任(1996—2002) | 李国章 |

第五任(2002—2004) | 金耀基 |

第六任(2004—2010) | 刘遵义 |

第七任(2010—2017) | 沈祖尧 |

第八任(2018—迄今) | 段崇智 |

(参考资料: )

香港中文大学校园

香港中文大学校园

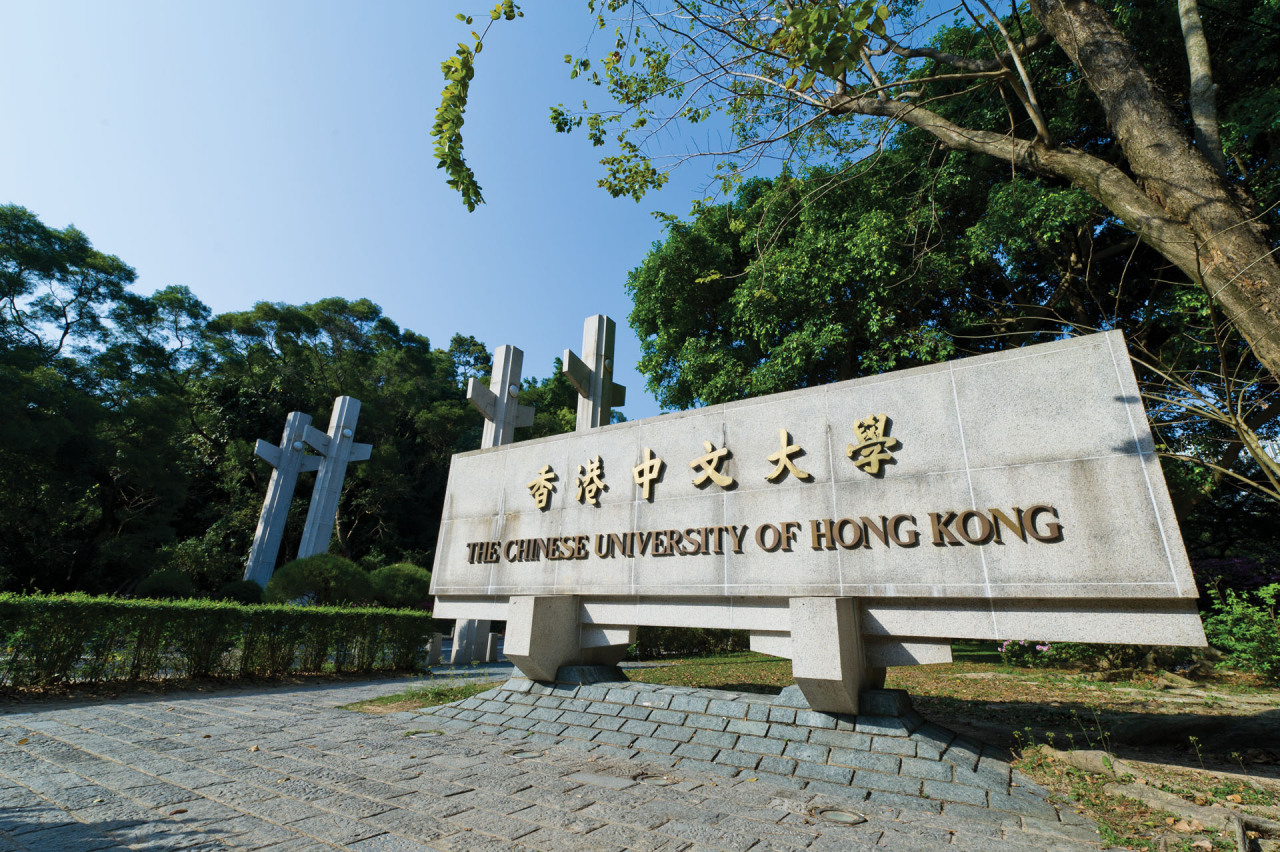

香港中文大学面临吐露港,依山傍海,树木鸟类繁多,人文气息浓郁,被誉为亚洲最美的大学校园之一。校园建设蓝图由创校校长李卓敏博士及大学建筑师司徒惠先生制定,充分采纳了国际著名建筑师贝聿铭先生的意见,并考虑了香港的城市发展计划,及配合三所成员书院与大学全面发展计划。

学校位于沙田西北隅,不但兼拥海山胜景,交通也极为便捷,坐火车从九龙到中大只需三十分钟,从罗湖边境则只需二十分钟。校园占地一百三十七点三公顷,是香港最大最秀逸者。中大依山而建,从山顶到山脚,由高至低可分成三层,经过几十年的经营,处处花木扶疏,中西风格的建筑掩映于其间。中大也是许多鸟兽虫鱼的栖息地,校方也竭力保护校园生态。俯瞰吐露港、远眺八仙岭的中大校园,是山与海的协奏曲,给予诗人灵感,赋诗歌颂它的和谐景致以及当中的翰墨因缘。

中大校园宜漫步宜健行,徜徉于其间,可远观飞鸟,近赏花树。行于校园内的人行步道,如山阴道上行,从大学铁路站起步,以任何一所书院为终点,信步而上,会途经清雅的荷塘、苍郁的老树、翠瓦丹柱的亭台、两侧树木成行的大道、幽静的庭院、芳馨袭人的中药园、著名的雕塑、得奖的建筑,以及其他或人工或天然的景物,使人应接不暇。凡此种种,都令中文大学成为潜心治学、培养德行才干的好地方。

新亚书院

新亚书院

科学馆

未圆湖

大学本部

未圆湖

大学图书馆

崇基学院礼拜堂

未圆湖畔

未圆湖

崇基学院

未圆湖

仲门(烽火台)

文物馆

新亚钟楼

崇基学院“众”字雕塑

惠园

大学行政楼

新亚书院圆形广场及水塔

大学图书馆

百万大道

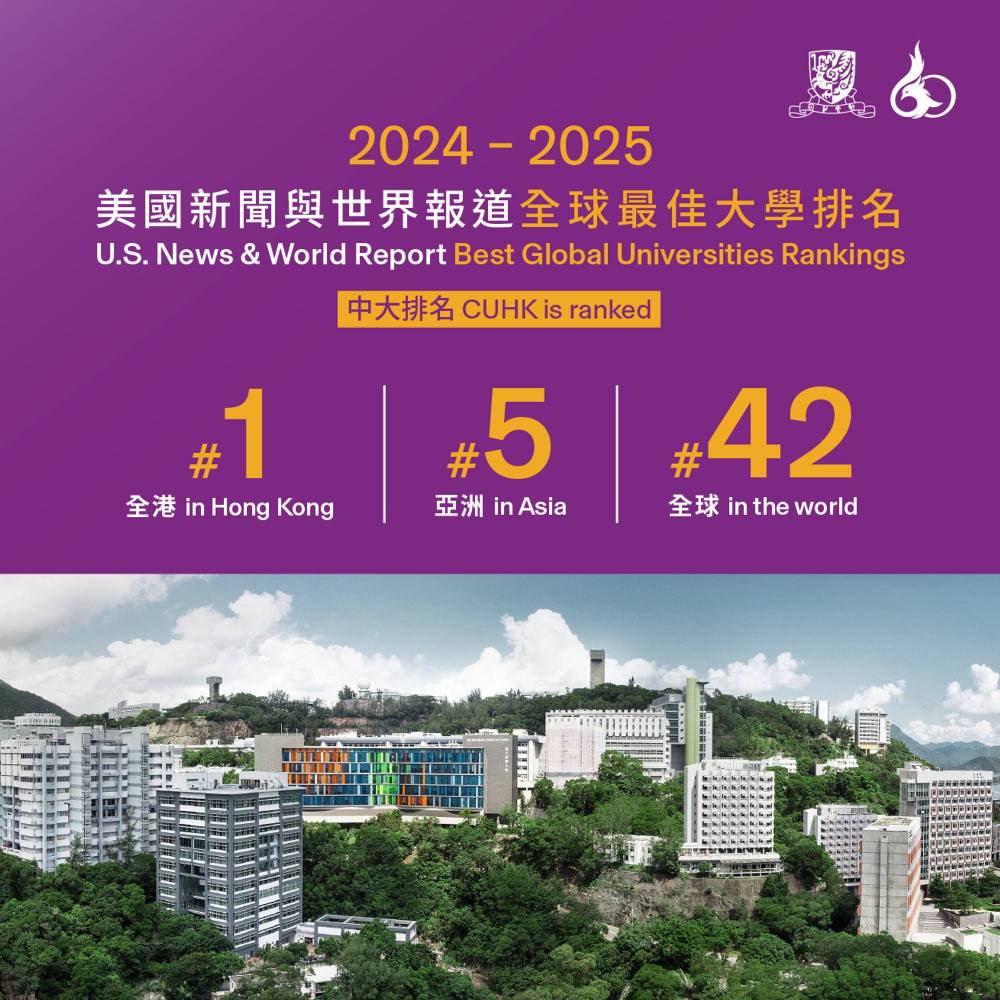

排名机构 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

QS世界大学排名 | 36 | 47 | 38 | 39 | 43 | 46 | 49 | 46 | 44 | 51 |

泰晤士高等教育世界大学排名 | - | 53 | 45 | 49 | 56 | 57 | 53 | 58 | 76 | 138 |

U.S. News世界大学排名 | 42 | - | 53 | 82 | 95 | 113 | 142 | 148 | 154 | 119 |

莫斯科国际大学排名 | - | 30 | 28 | 20 | 24 | 21 | 47 | 50 | - | - |

软科中国两岸四地大学排名 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

(参考资料: )

香港中文大学位列QS世界大学排名第36名

香港中文大学位列QS世界大学排名第36名

U.S. News世界大学排名全球第42、亚洲第5、香港第1

U.S. News世界大学排名全球第42、亚洲第5、香港第1

姓名 | 简介 |

|---|---|

余英时 | 普林斯顿大学讲座教授、克鲁格奖得主、唐奖汉学奖得主 |

丘成桐 | 哈佛大学讲座教授、菲尔兹奖首位华人得主 |

徐立之 | 香港科学院院长、香港大学前校长、美国国家科学院外籍院士 |

沈祖尧 | 香港中文大学前校长、中国工程院院士 |

香港岭南大学前校长、香港科技大学商学院创院院长 | |

郑国汉 | 香港岭南大学校长 |

张仁良 | 香港教育大学前校长 |

李子建 | 香港教育大学校长 |

何天伦 | 美国艺术与科学院院士、昂萨格奖得主 |

美国国家科学院院士 | |

李龙飞 | 中央研究院院士、世界计量经济学会院士 |

美国国家工程院院士 | |

李大拔 | 美国国家医学院外籍院士 |

辛世文 | 中国工程院院士 |

黄乃正 | 中国科学院院士 |

刘允怡 | 中国科学院院士 |

中央研究院院士 | |

李述汤 | 中国科学院院士 |

中国科学院院士 | |

周翔 | 中国科学院院士 |

何恺明 | 人工智能科学家,未来科学大奖数学与计算机科学奖得主 |

加州大学洛杉矶分校副校长 | |

加拿大皇家学会院士、加拿大国家首席科学家 | |

蔡文端 | 加拿大皇家学会院士 |

陶大程 | 澳大利亚科学院院士、欧洲科学院外籍院士 |

孙东 | 加拿大工程院院士、欧洲科学与人文学院院士、香港创新科技及工业局局长 |

关美宝 | 英国社会科学院院士、美国科学促进会会士 |

颜水成 | 新加坡工程院院士、ACM Fellow、IEEE Fellow |

文勇刚 | 新加坡工程院院士、IEEE Fellow |

曹进德 | 欧洲科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士 |

曾勇 | 电子科技大学校长、国际欧亚科学院院士 |

思想家、教育家、佛学家 | |

郭广生 | 中央民族大学校长 |

高新波 | 重庆邮电大学校长、国家杰出青年科学基金获得者 |

刘雅章 | 普林斯顿大学教授、2007年诺贝尔和平奖成员 |

伍灼耀 | 加州大学戴维斯分校化学系杰出讲座教授 |

夏威夷大学教授、世界儒学文化研究联合会会长 | |

陈汉夫 | 美国数学学会院士、美国工业与应用数学学会院士、冯康科学计算奖得主 |

吴国宝 | 美国工业与应用数学学会院士、冯康科学计算奖得主 |

周好民 | 佐治亚理工学院数学系教授、冯康科学计算奖得主 |

美国物理学会院士 | |

萧文礼 | 美国物理学会院士 |

程淑姿 | 美国物理学会院士 |

孙超 | 美国物理学会院士、科学探索奖获得者 |

朱创新 | 美国物理学会院士 |

陈公适 | 爱荷华大学统计与精算科学系主任、美国统计学会院士、国际数理统计学会院士 |

杜祖贻 | 密歇根大学教育系教授兼系主任 |

张洪年 | 加州大学伯克利分校东方语言文学系前系主任 |

潘日新 | 加州大学河滨分校数学系主任 |

伊利诺伊大学芝加哥分校杰出教授、美国数学学会院士 | |

孔诰烽 | 约翰斯·霍普金斯大学社会学系主任 |

李伦怡 | 耶鲁大学数学教授 |

朱础豪 | 伦敦玛丽女王大学数学讲座教授 |

梁伯华 | 美国西东大学亚洲学系讲座教授、系主任 |

路易斯安那州立大学杰出教授、美国地理学家协会会士 | |

路易斯安那州立大学杰出教授、美国地理学家协会会士 | |

徐明华 | 约翰霍普金斯大学医学影像物理学部总监、美国医学与生物工程院院士 |

梁迺聪 | 美国数学学会院士 |

李锡钦 | 美国统计学会院士 |

陈毅恒 | 国际数理统计学会院士、美国统计学会院士 |

徐国良 | 弗吉尼亚理工大学教授、美国统计学会院士、国际统计学会院士 |

郑振耀 | 香港中文大学前副校长、国际欧亚科学院院士 |

许敬文 | 澳门大学学术副校长、香港中文大学前副校长 |

侯杰泰 | 香港中文大学前副校长、美国教育研究协会院士、国际应用心理学会院士 |

霍泰辉 | 香港中文大学副校长 |

潘伟贤 | 香港中文大学副校长 |

吴基培 | 香港中文大学副校长、英国皇家化学学会院士 |

陈伟仪 | 香港中文大学副校长 |

岑美霞 | 香港中文大学副校长 |

卢丽华 | 香港理工大学副校长 |

饶美蛟 | 香港岭南大学前副校长 |

莫家豪 | 香港岭南大学副校长 |

苏基朗 | 澳门大学副校长,香港科技大学人文学部讲座教授、学部主任 |

闵建蜀 | 香港中文大学工商管理学院前院长 |

雷金庆 | 香港大学文学院前院长、昆士兰大学亚洲语言研究系前主任 |

郑绍远 | 清华大学数学系学术委员会主任,香港科技大学理学院前院长 |

香港城市大学法学院院长、香港立法会议员 | |

梁觉 | 国际跨文化心理学会前主席、亚洲社会心理学会前主席 |

张静 | 北京大学社会科学学部主任、文科一级教授 |

徐海阳 | 东北师范大学校长、国家杰出青年科学基金获得者 |

孙长银 | 安徽大学校长,东南大学首席教授、国家杰出青年科学基金获得者 |

郭建华 | 北京工商大学校长、国家杰出青年科学基金获得者 |

王心晨 | 福州大学副校长、能源与环境光催化国家重点实验室主任、国家杰出青年科学基金获得者 |

林萃青 | 密歇根大学音乐舞蹈戏剧学院音乐学教授,密歇根大学孔子学院院长 |

吴贵亨 | 加州大学圣地亚哥分校社会学系教授、系主任 |

殷翠莹 | 耶鲁大学化学系教授 |

林建邦 | 牛津大学公共卫生学系教授、课程主管 |

李国胤 | 新南威尔士大学教授 |

金邦梯 | 伦敦大学学院计算机科学系教授 |

苏博欣 | 新加坡国立大学外科教授 |

廖启瑞 | 蒙纳士大学信息技术学院教授 |

潘教峰 | 中国科学院科技战略咨询研究院院长 |

詹思延 | 北京大学公共卫生学院院长 |

丁宏为 | 北京大学外国语学院学术委员会主任 |

杨震 | 北京大学深圳研究生院常务副院长 |

王绍武 | 安徽工程大学校长 |

张跃平 | 南洋理工大学教授、上海交通大学讲席教授、IEEE Fellow |

何敬才 | 密苏里大学电子工程与计算机科学系教授、IEEE Fellow |

张伟 | 新南威尔士大学教授、IEEE Fellow |

许主洪 | 新加坡管理大学教授、IEEE Fellow |

罗勃 | 堪萨斯大学电气工程与计算机科学系教授 |

郭少棠 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院常务副校长 |

金圣华 | 香港中文大学翻译系讲座教授、香港翻译学会会长 |

梁元生 | 香港中文大学文学院院长、崇基学院前院长 |

李沛良 | 香港中文大学社会科学院前院长 |

李金汉 | 香港中文大学商学院前院长 |

陈志辉 | 香港中文大学逸夫书院前院长 |

陈家乐 | 香港中文大学商学院院长 |

梁秉中 | 香港中文大学中医中药研究所所长、国际骨科研究学会会长、新亚书院前院长 |

刘焕明 | 香港中文大学理学院前院长 |

李少南 | 香港中文大学社会科学院前院长 |

陈家亮 | 香港中文大学医学院院长 |

胡绍燊 | 香港大学生物科学学院院长 |

陈伟光 | 香港中文大学崇基学院前院长 |

方永平 | 香港中文大学崇基学院院长 |

刘欣 | 复旦大学社会发展与公共政策学院院长 |

段美娟 | 湖南农业大学副校长 |

马鑫 | 江南大学副校长、国家杰出青年科学基金获得者 |

袁定阳 | 杂交水稻国家重点实验室副主任 |

高美庆 | 香港中文大学文物馆馆长、香港公开大学人文社会科学院院长 |

郑炯文 | 哈佛燕京图书馆馆长、芝加哥大学东亚图书馆前馆长 |

陈永明 | 香港浸会大学中文系前系主任、香港教育大学语文教育学院前院长 |

陈韬文 | 香港中文大学新闻与传播学系前系主任、复旦大学讲座教授 |

冯应谦 | 香港中文大学新闻与传播学院院长 |

刘家成 | 香港中文大学数学系前主任、香港数学会前理事长 |

李子芬 | 香港中文大学护理学院院长 |

张文宏 | 南开大学社会学院院长 |

赵慧君 | 香港中文大学医学院副院长、中国青年女科学家奖得主 |

张荣森 | 香港大学理学院前副院长、香港大学数学系前主任 |

潘烈文 | 香港大学李嘉诚医学院副院长 |

赖品超 | 香港中文大学文学院副院长 |

叶新山 | 北京大学药学院副院长 |

房育辉 | 香港大学经管学院副院长 |

梁硕玲 | 香港大学经管学院副院长 |

马荣健 | 香港中文大学电子工程系教授、IEEE Fellow |

杨旸 | 中国科学院无线传感网与通信重点实验室主任、IEEE Fellow |

苏庆祥 | 香港城市大学电子工程系教授、IEEE Fellow |

杨凤如 | 香港中文大学计算机科学与工程学系教授、IEEE Fellow |

黄百健 | 宾夕法尼亚州立大学生物医学工程与机械工程学系教授 |

谢贵枝 | 香港大学商学院首席教授、北京大学光华管理学院会计与财务管理系和市场营销系联合系主任 |

张建新 | 中国科学院心理研究所副所长、亚洲社会心理学会主席 |

何诣然 | 四川师范大学副校长 |

王立弟 | 北京外国语大学高级翻译学院前院长 |

王俊菊 | 山东大学外国语学院、翻译学院原院长 |

郭真华 | 西北大学数学学院院长 |

臧艺兵 | 华中师范大学音乐学院院长 |

黄攀峰 | 西北工业大学自动化学院院长 |

郝辽钢 | 西南交通大学经济管理学院党委书记 |

唐年胜 | 云南大学数学与统计学院院长、国家杰出青年科学基金获得者 |

周绍杰 | 清华大学公共管理学院党委副书记、清华大学国情研究院副院长 |

王彦广 | 浙江大学理学院原副院长 |

霍宝锋 | 浙江大学求是特聘教授,天津大学管理与经济学部主任、讲席教授 |

杨翼 | 浙江大学管理学院副院长、求是特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者 |

郭国聪 | 结构化学国家重点实验室主任,国家杰出青年科学基金获得者 |

郭星华 | 中国人民大学社会与人口学院党委书记、副院长、社会学系主任 |

陈树强 | 中国青年政治学院社会工作学院院长、教授 |

彭华民 | 南京大学社会建设与社工研究院院长 |

徐慨 | 南京大学新闻传播学院教授、副院长 |

何启强 | 武汉大学健康学院副院长 |

肖鸣宇 | 电子科技大学计算机科学与工程学院副院长 |

丁浩员 | 上海财经大学商学院副院长 |

巫达 | 中央民族大学民族学与社会学学院副院长 |

陈填烽 | 暨南大学化学与材料学院副院长 |

张礼知 | 华中师范大学化学学院副院长 |

操太圣 | 南京大学教育研究院副院长 |

马云鹏 | 东北师范大学教育科学学院前院长 |

董新汉 | 湖南师范大学数学与计算机科学学院前院长 |

崔康常 | 香港恒生管理学院创校校长 |

方梓勋 | 香港中文大学翻译系前系主任、恒生管理学院常务副校长 |

关子尹 | 香港中文大学哲学系前系主任 |

郑宗义 | 香港中文大学哲学系教授、系主任 |

陈祖为 | 香港大学政治与公共行政系主任 |

何志华 | 香港中文大学中国语言文学系主任 |

谭伟伦 | 香港中文大学文化及宗教研究系主任 |

叶汉明 | 香港中文大学历史系主任 |

吴伟明 | 香港中文大学日本研究学系主任 |

张越华 | 香港中文大学社会学系系主任 |

程玮琪 | 香港大学数学系系主任 |

陈庆恩 | 香港大学音乐系系主任 |

金小庆 | 澳门大学数学系主任 |

王敏贤 | 香港大学放射同位素研究所所长 |

李瑞全 | 台湾中央大学哲学研究所原所长 |

王晓刚 | 商汤研究院院长 |

王建斌 | 南昌大学生物医学研究院院长 |

香港散文作家、教育家,香港中文大学香港文学研究中心主任 | |

邓聪 | 香港中文大学中国考古艺术研究中心主任、德国考古研究院通讯院士 |

周佳荣 | 香港浸会大学历史系系主任 |

陆润棠 | 香港中文大学文化及宗教系教授、恒生管理学院人文学院院长 |

蔡剑锋 | 香港科技大学数学系教授 |

新加坡国立大学计算学院院长讲座副教授、ACM杰出科学家、IEEE Fellow | |

金含清 | 牛津大学金融数学研究中心副教授 |

方飞 | 奥斯陆大学副教授 |

宋靖雁 | 清华大学自动化系导航与控制研究中心教授 |

张小军 | 清华大学社会学系教授 |

刘军强 | 清华大学社会学系教授 |

樊富珉 | 清华大学心理学系教授 |

杨小璐 | 清华大学外文系语言学教授 |

刘梅华 | 清华大学外文系教授 |

郑晓明 | 清华大学经济管理学院领导力与组织管理系长聘教授、中国工商管理案例中心主任 |

曾惠慧 | 清华大学丘成桐数学科学中心教授 |

王泉明 | 清华大学化学系教授 |

王巍 | 清华大学人文学院教授 |

蒋俏蕾 | 清华大学新闻与传播学院副教授 |

古英 | 北京大学物理学院教授 |

甘怡群 | 北京大学心理与认知科学学院教授 |

熊跃根 | 北京大学社会学系教授 |

马凤芝 | 北京大学社会学系教授 |

卢晖临 | 北京大学社会学系教授 |

程乐松 | 北京大学哲学系教授、系主任 |

易君健 | 北京大学博雅特聘教授、国家发展研究院经济学教授 |

黄超兰 | 北京大学医学部精准医疗多组学研究中心主任、北大-清华生命科学联合中心研究员 |

刘继同 | 北京大学公共卫生学院教授 |

李挥 | 北京大学教授、国家重大科技基础设施——未来网络北大实验室主任 |

汪卫华 | 北京大学比较政治学系主任 |

时广轶 | 北京大学软件与微电子学院教授 |

尚俊杰 | 北京大学教育学院原副院长、教育技术系系主任 |

范丽珠 | 复旦大学社会发展研究中心主任 |

徐格致 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院副院长 |

顾东辉 | 复旦大学文科科研处处长、教授 |

黄吉平 | 复旦大学物理系教授 |

颜波 | 复旦大学计算机科学技术学院教授 |

方志来 | 复旦大学信息科学与工程学院教授 |

杨卫红 | 复旦大学数学科学学院教授 |

周怡 | 复旦大学社会学系教授 |

周平 | 复旦大学高分子系教授 |

徐跃东 | 复旦大学电子工程系教授 |

贺号 | 上海交通大学生物医学工程学院教授 |

王贺升 | 上海交通大学自动化系教授 |

谢春景 | 上海交通大学自然科学研究院教授 |

谢峰 | 上海交通大学数学科学学院教授 |

卢策吾 | 上海交通大学计算机系特别研究员、博士生导师,求是杰出青年学者奖得主 |

盛斌 | 上海交通大学计算机科学与工程系教授 |

杜江兵 | 上海交通大学电子工程系研究员 |

刘军 | 中国人民大学商学院教授、国家杰出青年科学基金获得者 |

欧耀彬 | 中国人民大学数学学院教授 |

周濂 | 中国人民大学哲学院教授 |

杨祥银 | 中国人民大学历史学院教授 |

中国人民大学哲学院教授,中国人民大学明德书院副院长 | |

温煦 | 浙江大学公共体育与艺术部常务副主任、教授 |

刘晓婷 | 浙江大学社会保障和风险管理系教授、副系主任 |

陈辉 | 浙江大学心理与行为科学系教授、副系主任 |

王跃明 | 浙江大学求是特聘教授 |

朱建科 | 浙江大学计算机科学与技术学院教授 |

徐明生 | 浙江大学集成电路学院教授 |

徐敬 | 浙江大学海洋学院教授 |

王大伟 | 浙江大学物理系研究员、博士生导师 |

吴新宇 | 中国科学院深圳先进院集成技术研究所副所长、国家杰出青年基金获得者 |

郑明杰 | 中国科学院核能安全技术研究所研究员 |

郭宝珠 | 中国科学院数学与系统科学研究院研究员 |

宋春桥 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员 |

焦保卫 | 中国科学院昆明动物研究所研究员 |

盛茂 | 中国科学技术大学数学科学学院教授 |

金帆 | 中国科学技术大学高分子科学与工程系教授 |

赵峰 | 中国科学技术大学自动化系教授 |

李震国 | 华为诺亚方舟AI基础理论实验室主任 |

刘健庄 | 华为诺亚方舟实验室计算机视觉资深研究员、中国科学院深圳先进技术研究院教授 |

张恺人 | 中国科学技术大学管理科学系特任研究员 |

宋萑 | 北京师范大学教师教育研究所所长 |

王肖沐 | 南京大学电子科学与工程学院教授,求是杰出青年学者奖得主 |

邓燕华 | 南京大学社会学系教授、南京大学当代中国研究院副院长 |

徐小林 | 南京大学商学院教授 |

王学锋 | 南京大学电子科学与工程学院教授 |

王利民 | 南京大学计算机科学与技术系教授 |

胡先罗 | 华中科技大学材料科学与工程学院教授 |

程振洲 | 天津大学光电信息工程系主任 |

南开大学陈省身数学研究所教授 | |

中山大学计算机学院教授、院长助理、先进网络与计算系统研究所所长 | |

杨绍富 | 东南大学计算机科学与工程学院副院长 |

付立群 | 厦门大学闽江学者特聘教授 |

邓仁丽 | 遵义医科大学护理学院院长、美国护理科学院院士 |

陈卓禧 | 香港专业进修学校校长 |

姓名 | 简介 |

|---|---|

郑海泉 | 香港银行家、汇丰银行首位华人主席 |

香港交易所董事会前主席、香港铁路有限公司前行政总裁、香港行政会议非官守议员 | |

罗旭德 | 德国西门子股份公司前总裁兼首席执行官 |

恒通资源集团有限公司主席,全国政协文史和学习委员会原副主任、全国工商联原副主席 | |

陈元魁 | 中国西电集团公司原党委书记 |

香港交易所前行政总裁 | |

香港交易所前行政总裁 | |

长江实业集团副董事长、总经理 | |

香港工业总会主席、香港科技园公司主席 | |

太平洋保险有限公司主席兼行政总裁 | |

富力地产集团董事长 | |

胡百全律师事务所合伙人及联席主席、香港城市大学校董会主席 | |

香港公开大学校董会主席、新鸿基地产集团前执行董事 | |

梁家驹 | 中国平安集团常务副总经理,平安人寿前董事长 |

杨建文 | 伯恩光学创办人兼总裁 |

华特迪士尼公司大中华区主席 | |

摩根士丹利银行亚洲有限公司行政总裁 | |

花旗环球财富亚洲区主管、花旗集团香港及澳门区前行政总裁 | |

安永会计师事务所中国区原主席、大中华区首席合伙人 | |

蒋东强 | 中电控股有限公司执行董事、首席执行官 |

中国五矿集团副总经理、中国联通集团前总会计师 | |

周冠英 | 香港交易所集团总法律顾问 |

孙璀 | 中国中铁股份有限公司党委常委、总会计师 |

上海复星医药执行董事、联席董事长 | |

中国有色金属建设股份有限公司原总经理 | |

香港路劲地产集团董事局主席 | |

香港联合出版集团总裁、香港出版总会会长 | |

香港投资银行家、资深传媒人 | |

紫光集团董事、联席总裁 | |

迈科集团董事局主席 | |

招商局金融控股有限公司总经理 | |

微众银行董事长、平安集团前副总经理 | |

华能信托董事长 | |

华宝信托董事长 | |

中原地产创始人 | |

福布斯环球控股公司总裁 | |

加拿大阿尔伯塔大学董事会成员 | |

国泰航空行政总裁 | |

毕马威会计师事务所中国区原副主席 | |

关志雄 | 日本野村资本市场研究所首席研究员 |

东亚银行(中国)行长 | |

恒生银行(中国)行长 | |

敏捷控股有限公司董事会主席兼行政总裁 | |

福田汽车党委书记、总经理,福田戴姆勒董事长 | |

陆勤超 | 红杉资本原合伙人,丹麓资本创始人及执行合伙人 |

欣龙控股总裁,硅谷天堂前总裁 | |

中国寰岛(集团)公司董事长、总裁 | |

沪东重机股份有限公司监事会主席 | |

王彬 | 国投瑞银基金董事、总经理,国投瑞银资本董事长 |

徐立 | 商汤科技联合创始人、首席执行官 |

旷视科技董事长 | |

思谋科技CEO | |

林顺潮 | 香港希玛眼科集团董事长 |

刘小鹰 | 老鹰基金创始合伙人,中国长远控股有限公司主席 |

天弘基金副总经理、余额宝创始人 | |

王维基 | 香港电视网络有限公司董事会主席、香港宽频联合创办人兼主席 |

香港联合交易所行政总裁、香港期货交易所行政总裁 | |

苏庆和 | 香港市区重建局董事局主席 |

财团法人立夫医药研究文教基金会董事兼副首席执行官 | |

香港中星集团控股有限公司董事局主席 | |

雀巢集团大中华区董事长兼首席执行官 | |

美国高通公司中国区总裁、全球副总裁 | |

宾利中国前总经理、特斯拉中国前总经理 | |

张家茵 | 麦当劳中国首席执行官 |

兰州兰石集团监事会主席(总经理级)、党委常委 | |

殷视顾问有限公司董事长、招商银行独立非执行董事、美林(亚洲)前董事总经理 | |

京东方集团副总裁、首席战略官 | |

阿里巴巴集团副总裁、阿里妈妈总裁、闲鱼总裁 | |

香港东亚银行前副首席执行官 | |

香港政府前经济顾问、渣打银行东亚地区总经济师 | |

西班牙桑坦德银行亚太区首席执行官 | |

招商证券资产管理有限公司副总经理、投资总监 | |

香港科技园公司行政总裁 | |

香港数码港管理有限公司行政总裁 | |

仲良集团主席兼总裁 | |

英皇娱乐集团执行董事兼行政总裁 | |

香港永富容器集团主席 | |

林荣德 | 香港互太纺织控股有限公司执行董事兼行政总裁 |

港中发展集团有限公司主席 | |

前程无忧网首席执行官、贝恩公司中国区前总裁 | |

贾卧龙 | 香港太平洋国际集团首席执行官 |

先科(亚洲)有限公司董事长 | |

惠理集团行政总裁 | |

世邦魏理仕中国区总裁 | |

康宏金融集团首席执行官、一田百货前首席执行官 | |

香港机场管理局首席执行官 | |

太古集团公共事务董事、国泰港龙航空原行政总裁 | |

方蕴萱 | 香港会计师公会会长 |

香港工业总会常务副主席、利记集团行政总裁 | |

陈嘉贤 | 香港工业总会副主席、德国宝集团有限公司执行董事 |

南洋商业银行副董事长兼执行董事 | |

苏黎世保险(香港)行政总裁 | |

恒生银行策略及企业发展总监兼行政总裁办公室主任 | |

华软资本创始人、董事长 | |

春洋资本总经理 | |

平安好医生董事会秘书 | |

山东省高新技术投资有限公司总经理 | |

卢桂菊 | 北京城建集团总会计师 |

大搜车创始人兼CEO | |

香港其仕企业(国际)有限公司副总裁 | |

香港宜高科技创业有限公司主席 | |

数码通科技总裁 | |

戴若犁 | 诺亦腾科技有限公司科技总裁 |

林晓锋 | 港科研有限公司行政总监 |

吴显光 | 安永会计师事务所合伙人 |

第一线安莱创办人及行政总裁 | |

王干芝 | 汇亚资产管理有限公司董事、执行副主席 |

徐亚波 | 互动派传媒科技控股有限公司行政总监 |

ASM太平洋科技有限公司行政总监 | |

钱方创办人及行政总监 | |

紫晟科技有限公司行政总监 | |

安齿生物董事长、总经理 | |

鲁庭晖 | 香港电视娱乐董事、总经理 |

汪长智 | 香港沙龙电影前董事、总经理 |

香港铁路有限公司总经理 | |

张鸿 | 朗力福集团控股有限公司主席兼执行董事、中国金石矿业控股有限公司前行政总裁 |

林永君 | 傲视网络行政总裁、慧科讯业行政总裁、香港互联网专业协会创会会长 |

香港东骥基金董事、总经理 | |

香港国泰航空集团中国区总经理 | |

旺旺食品集团执行董事兼财务总监 | |

香港中华电力企业发展总裁 | |

香港电灯集团公共事务总经理 | |

渣打大湾区行政总裁 | |

陆国燊 | 香港商务印书馆董事、总经理兼总编辑 |

杨全盛 | 天旭科技投资集团联合创办人、首席执行官 |

冯永业 | 香港机场管理局企业发展执行总监、香港生产力促进局前行政总裁 |

沈振盈 | 香港讯汇证券首席执行官 |

谢家驹 | 香港瑞安投资前总经理 |

朱泰和 | 友邦保险集团首席投资总监 |

梁理中 | 中原财务董事、总经理 |

许夏林 | 森科产品有限公司行政董事 |

香港遵理学校创办人 | |

瑞银伦敦前执行董事 | |

王泽基 | 巴克莱资本投行部前董事总经理、瑞士银行前董事总经理、香港中文大学财务系教授 |

林小琪 | 李奥贝纳大中华区总裁兼首席创意官,上海麦肯广告前董事、总经理兼首席创意官 |

姓名 | 简介 |

|---|---|

陈茂波 | 香港财政司司长 |

白韫六 | 香港廉政公署廉政专员、国际反贪局联合会主席 |

邓炳强 | 香港保安局局长、香港警务处前处长 |

曾国卫 | 香港政制及内地事务局局长、香港入境事务处前处长 |

吴克俭 | 香港教育局前局长 |

罗致光 | 香港劳工及福利局前局长 |

孙玉菡 | 香港劳工及福利局局长 |

蔡若莲 | 香港教育局局长 |

麦美娟 | 香港民政及青年事务局局长 |

薛永恒 | 香港创新及科技局前局长 |

陈德霖 | 香港金融管理局前总裁 |

香港金融管理局总裁 | |

林智远 | 香港立法会原议员、香港审计署署长 |

香港资深大律师、全国人大常委会香港基本法委员会委员 | |

李浩然 | 香港立法会议员、全国人大常委会香港基本法委员会委员 |

马力 | 香港民建联前主席、香港立法会议员 |

香港民建联主席、香港行政会议成员、香港立法会议员 | |

罗范椒芬 | 香港廉政公署前廉政专员、香港教育统筹局前局长 |

汤显明 | 香港廉政公署前廉政专员、香港海关前关长 |

李明逵 | 香港警务处前处长 |

叶文娟 | 香港特别行政区行政长官办公室主任、香港社会福利署原署长 |

王立新 | 广东省水利厅厅长 |

香港行政会议成员、香港城市大学校董会主席 | |

张志刚 | 香港行政会议非官守成员、香港发展论坛总干事、一国两制研究中心总裁 |

屈洁冰 | 加拿大不列颠哥伦比亚省国际贸易、亚太策略及多元文化厅厅长 |

郭森若 | 澳大利亚前驻韩大使、澳大利亚驻亚太经合组织(APEC)大使 |

隈丸优次 | 日本驻柬埔寨特命全权大使、日本驻香港前总领事 |

卢思骋 | 世界自然基金会(瑞士)北京代表处首席代表兼总干事 |

王桂埙 | 香港国际仲裁中心主席、香港版权审裁处主席、香港律师会前会长 |

邱诚武 | 香港运输及房屋局副局长、香港经济日报前执行总编辑 |

许晓晖 | 香港民政事务局副局长 |

梁敬国 | 香港商务及经济发展局副局长 |

潘洁 | 香港环境局前副局长 |

香港证监会行政总裁 | |

香港立法局前议员、香港会计师公会前主席 | |

香港立法会议员、香港生产力促进局副主席 | |

香港立法会议员 | |

黄碧云 | 香港立法会议员 |

何启明 | 香港立法会议员 |

周文港 | 香港立法会议员、香港教育大学协理副校长(大学拓展) |

梁卓文 | 香港公务员事务局常任秘书长、香港商务及经济发展局原常任秘书长 |

王䓪鸣 | 香港立法局议员、香港行政局议员、香港青年事务委员会前主席 |

黄世照 | 香港廉政公署前副廉政专员兼执行处首长 |

麦靖宇 | 香港工业贸易署署长 |

梁焯辉 | 香港规划署前署长 |

凌嘉勤 | 香港规划署前署长 |

林文健 | 香港卫生署署长 |

吴志华 | 香港故宫文化博物馆馆长、香港康文署原副署长 |

张敏仪 | 香港广播处前处长、香港特区驻东京经济代表部前首席代表 |

吴国昌 | 澳门立法会议员 |

杨耀忠 | 香港临时立法会议员、香港教育工作者联会会长、香岛中学校长 |

杨宝坤 | 皇家香港辅助警察队总警司、香港立法局议员 |

马来西亚社会党青年国际联盟(IUSY)全球副主席 | |

香港存款保障委员会主席、香港消费者委员会前总干事 | |

刘燕卿 | 香港申诉专员公署申诉专员、香港消费者委员会前总干事 |

香港妇女事务委员会前主席、岭南大学校董会副主席 | |

谭赣兰 | 香港劳工及福利局常任秘书长、香港地政总署前署长 |

王倩仪 | 香港环境运输及工务局常任秘书长、香港环境保护署署长 |

谢凌洁贞 | 香港食物及卫生局常任秘书长、香港劳工处前处长 |

黄灏玄 | 香港财经事务及库务局常任秘书长 |

张卫 | 南宁市委常委、副市长 |

许俊炎 | 香港考试及评核局委员会副主席 |

戴希立 | 香港优质教育基金督导委员会主席 |

香港资深大律师 |

姓名 | 简介 |

|---|---|

香港电影演员,四次获得亚太影展最佳女主角 | |

香港戏剧协会会长、香港演艺学院戏剧学院创院院长 | |

香港作家 | |

许冠文 | 香港电影导演、演员、编剧,第一届香港电影金像奖最佳男主角 |

邝广杰 | 中华圣公会香港教省荣休大主教、首位圣公会港澳教区华人主教 |

天主教中国香港教区主教 | |

中国作家 | |

香港武侠小说作家 | |

梁文道 | 香港作家、电视主持人 |

黄伟文 | 香港填词人、时尚评论人 |

香港歌手、演员、主持人 | |

国际摄影家、电影演员及导演 | |

杜可风 | 香港电影摄影师 |

香港影视导演、编剧、制作人 | |

梁凤仪 | 香港小说家、企业家 |

香港作家协会主席、香港作家联会副会长 | |

黄俊文 | 香港导演 |

麦贯之 | 香港导演 |

冼杞然 | 香港导演 |

唐艺 | 香港导演、戛纳国际电影节短片金棕榈奖得主 |

吴昊 | 香港影视创作人、历史掌故专栏作家,香港浸会大学电视电影系前系主任 |

香港英语教育作家、时事评论家、香港科技大学翻译组前主管 | |

罗永贤 | 香港无线电视编导、监制 |

黄修平 | 香港导演 |

香港电影导演、编剧、制作人 | |

陈永华 | 香港音乐家、香港作曲家及作词家协会主席 |

香港设计师协会主席、香港十大杰出青年 | |

林觉声 | 香港电影资料馆馆长 |

古天农 | 香港中英剧团艺术总监 |

唐健垣 | 香港古琴家、古筝演奏家、南音和甲骨文研究专家 |

香港教育及话剧工作者 | |

曾叶发 | 香港作曲家、指挥家、教育家,香港作曲家联会创会主席 |

香港视障歌唱演员、感动中国2023年度人物 | |

林子扬 | 香港音乐人 |

陈浩然 | 香港音乐制作人 |

李端娴 | 香港音乐人 |

伍卓贤 | 香港作曲家、编曲家、笙演奏家、音乐导师 |

林品晶 | 华裔作曲家、钢琴家兼指挥家 |

陈隽骞 | 香港钢琴演奏家 |

黄爱恩 | 香港钢琴演奏家 |

孙尹婷 | 香港竖琴演奏家 |

黄纪钧 | 香港漫画家 |

香港作家、电视主持人 | |

黄碧云 | 香港作家 |

香港作家 | |

王迪诗 | 香港作家 |

谢晓虹 | 香港作家 |

郑梓灵 | 香港作家 |

西茜凰 | 香港作家 |

香港演员、编剧 | |

刘天赐 | 香港媒体人、创意人士 |

卢国沾 | 香港填词人,香港金针奖得主 |

潘源良 | 香港填词人 |

陈心遥 | 香港填词人、编剧及电影监制 |

方杰 | 香港填词人 |

杜国威 | 香港编剧、香港戏剧家协会副主席 |

黄绮琳 | 香港编剧、导演 |

中国内地导演、歌手 | |

中国内地双语主持人、魔术师 | |

香港歌手、电台DJ | |

2007年香港小姐冠军、2008年国际中华小姐亚军 | |

香港演员、编剧 | |

香港影视歌三栖女艺人 | |

香港演员 | |

森美 | 香港演员、歌手、主持人 |

香港女演员、歌手 | |

2008年香港小姐亚军、2009年国际中华小姐亚军 |

姓名 | 简介 |

|---|---|

谭卫儿 | 《南华早报》总编辑 |

星岛新闻集团行政总裁 | |

陈景祥 | 《信报》前总编辑 |

张健波 | 《明报》总编辑 |

时尚传媒集团出版人兼主编 | |

香港新闻行政人员协会主席、亚洲电视前新闻总监兼高级副总裁 | |

许方辉 | 香港无线电视新闻总采访主任 |

东亚唱片制作有限公司总经理 | |

罗灿 | 香港数码广播有限公司首席执行官、《信报》前首席执行官 |

雷竞斌 | 《大公报》前执行总编辑 |

张翠容 | 香港战地女记者 |

潘蔚林 | 香港无线电视中国组首席记者兼主播 |

吴璟儁 | 香港无线电视新闻主播 |

罗若安 | 香港无线电视新闻主播 |

邱文华 | 香港无线电视前新闻主播 |

龚伟怡 | 香港无线电视新闻财经组记者兼主播 |

郭咏嘉 | 香港无线电视新闻前主播 |

方健仪 | 香港无线电视前首席记者兼主播 |

方东升 | 香港无线电视新闻主播、副采访主任 |

香港电台及电视节目主持人 | |

香港无线电视主持人 | |

凤凰卫视香港台新闻主播、主持人 | |

香港传媒人,寰亚传媒集团副总裁 |

姓名 | 简介 |

|---|---|

张萍 | 中国女排国手、2004年雅典奥运会女子排球金牌得主 |

江旻憓 | 2024年巴黎奥运会女子重剑个人赛金牌得主 |

釜山亚运会女子壁球金牌得主 | |

香港足球运动员 | |

香港足球运动员、2009年东亚运动会金牌得主 | |

陈婉婷 | 香港女足球教练 |

蔡晓慧 | 香港女游泳选手、1998年莫斯科世界青年运动会银牌得主 |

2006年多哈亚运会铁人三项银牌得主 | |

2000年亚洲壁球锦标赛女团冠军、2009年东亚运动会女团金牌得主 | |

轮椅击剑运动员,雅典残奥会获四枚金牌、北京残奥会一金一银、伦敦残奥会两金一铜 | |

黄君恒 | 东京残奥会硬地滚球混合BC4级双人赛银牌得主 |

谢嘉俊 | 香港乒乓球运动员,2009年世界杯男团季军、2006年世锦赛男团季军 |

雅加达亚运会壁球女子团体金牌得主 | |

香港象棋公开赛冠军 |

(参考资料: )

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

校徽

校徽 纹章

纹章 校训

校训