-

两弹一星 编辑

两弹一星(英文:“Two Bombs and One Satellite” Project,又称:“两弹一星”工程),是中国20世纪60年代组织研制核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造卫星工程简称。两弹一星最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是导弹。“一星”则是人造地球卫星。20世纪50年代、60年代,中国面对严峻的国际形势,为抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,以毛泽东同志为核心的第一代党中央领导集体,根据当时的国际形势,为了保卫国家安全、维护世界和平,果断地作出了独立自主研制“两弹一星”的战略决策。大批优秀的科技工作者,包括许多在国外已经有杰出成就的科学家,以身许国,怀着对新中国的满腔热爱,响应党和国家的召唤,义无反顾地投身到这一神圣而伟大的事业中来。他们和参与“两弹一星”研制工作的广大干部、工人、解放军指战员一起,在当时国家经济、技术基础薄弱和工作条件十分艰苦的情况下,自力更生,发奋图强,依靠自己的力量,突破了核弹、导弹和人造卫星等尖端技术,取得了举世瞩目的辉煌成就。

中文名:两弹一星

外文名:“Two bombs and One satellite” Project

研制单位:二机部、三机部、七机部、中国科学院等

研制时间:1956年 至 1970年

导弹:1960年11月5日

原子弹:1964年10月16日

氢弹:1967年6月17日

人造卫星:1970年4月24日

研制国家:中国

历史背景

美国原子弹

原子弹是第二次世界大战末期出现的新式武器,由于其威力巨大,一经使用就震撼了世界。20世纪50年代,美国发动侵朝战争,扬言要用原子弹封杀中国,并在日本部署核武器。

1951年,远在法国的核科学家“小居里先生”请他的中国学生杨承宗回国后给毛泽东主席捎句口信,面对核垄断、核讹诈、核威胁,“你们要保卫世界和平,要反对原子弹,就必须自己拥有原子弹。”

1954年12月2日,美国和台湾当局签订《美台共同防御条约》,提出“台湾海峡安全受到威胁时”,他们有权使用原子弹 。

面临严峻的国际形势,中国领导人也意识到,必须拥有核武器,制造自己的核盾牌。

中央决策

中国第一铀矿石,誉为核工业“开业之石”,1954年采自广西

中国第一铀矿石,誉为核工业“开业之石”,1954年采自广西

1956年2月在周恩来、陈毅、李富春、聂荣臻的主持下,制订了《1956~1967年科学技术发展远景规划》,确定了57项国家重要科学技术任务,钱学森不仅担任了科学规划综合组组长,并与王弼、深远、任新民等人合作,完成规划纲要的第37项“喷气和火箭技术” 。

1958年,毛泽东表示“我们也要搞人造卫星!搞原子弹、氢弹、导弹,我看有十年功夫是完全可能。”虽然当时中国开发上述技术的环境还十分落后和艰苦,面对国际上严峻的核讹诈形势和军备竞赛的发展趋势,以毛泽东同志为核心的党中央第一代领导集体毅然作出发展导弹、核弹、人造地球卫星,突破国防尖端技术的战略决策 。

核弹

原子弹研制

中国原子弹模型

中国原子弹模型

1956年,研制原子弹和导弹列入中国12年科学技术发展远景规划,国务院先后成立了研制导弹和原子弹的专门机构,一大批优秀科技工作者,包括许多在国外已经取得杰出成就的科学家,义无反顾地投身到这一伟大事业中 。

1958年,在苏联的援助下中国建成了第一座实验性原子反应堆。同年,成立了以万毅为部长的国防部第五部,负责领导特种部队的组建工作;成立了以聂荣臻为主任的国防科学技术委员会,负责统一领导国防科学技术研究工作,不久国防部第五部合并到国防科委。

1959年6月,中苏关系破裂,苏联终止合同,随后撤走专家。毛泽东毅然决定:自己动手,从头摸起,准备用8年时间,造出原子弹。他明确指出:“要下决心搞尖端技术。赫鲁晓夫不给我们尖端技术,极好。如果给了,这个账是很难还的。”中央把原子弹工程定名为“596工程”,要造“争气弹” 。

1961年7月,中共中央决定:缩短战线,集中力量,自力更生突破原子能技术。大批专家和科技骨干,怀着强烈的爱国热情,从全国各地迅速奔向核武器研制和试验的第一线 。

在中国原子弹即将问世的时候,帝国主义国家有人鼓吹要摧毁中国的核设施。

针对这种尖锐复杂的形势,1964年9月2日,周恩来向毛主席汇报了关于原子弹爆炸早响和晚响的两个方案。毛主席果断指出:原子弹是吓人的,不一定用。既然是吓人的,就早响 。

1964年10月16日,邓稼先等组织参与研制的中国研制的第一颗原子弹爆炸成功 。

氢弹研制

中国氢弹模型

中国氢弹模型

1965年9月,于敏率领团队完成加强型核航弹的优化设计任务,并最终形成了从原理、材料到构型完整的氢弹物理设计方案 。

1967年6月17日,于敏等参与研制的中国第一颗氢弹空爆试验成功爆炸,爆炸当量为330万吨级,与理论设计完全一样。从第一颗原子弹成功爆炸到突破氢弹,中国仅用了26个月,创下了全世界最短的研究周期纪录 。

原子弹、氢弹模型

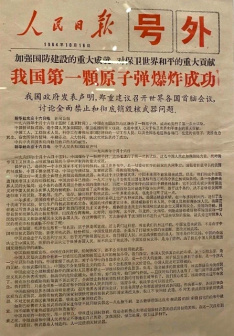

原子弹爆炸实验成功号外

原子弹爆炸实验成功号外

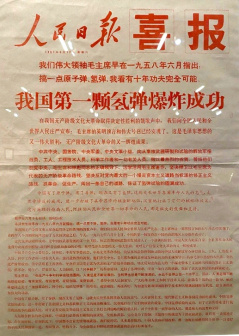

氢弹空投

氢弹爆炸实验成功喜报

导弹

中近程导弹研制

1960年11月5日,钱学森组织领导研制的东风一号近程导弹首次飞行试验成功 。

1962年11月,中央成立以周恩来为首,包括贺龙、聂荣臻、罗瑞卿等在内的十五人专门委员会,负责组织和领导“两弹一星”的研制。在中央专委强有力的领导下,全国“一盘棋”,协同攻关,大大加速了“两弹一星”研制进程,取得了历史性突破 。

1962年3月21日,新研制中近程地地导弹首次飞行试验失败。聂荣臻得到报告后,要求研制、试验部门正确对待失败,分析故障、解决问题。

1962年7月13日,中共中央书记处听取国防科委关于导弹故障分析和请求解决有关问题的报告,周恩来指出:突破国防尖端技术恰如攀登珠穆朗玛峰,也得分阶段,逐步往上爬。国防尖端技术的综合性和复杂性很强,一定要按照客观规律办事,循序渐进,打牢基础,有步骤地按程序进行。随后国务院和中央军委按照决定,组织有关部门协力工作。

1964年6月29日,第一发改进设计后的中近程地地导弹飞行试验成功。随后连续进行多次试验,均获成功。

1965年4月,中近程地地导弹研制任务胜利完成。五院科技人员继续改进,将导弹射程增加20%,还改进了制导系统。

1966年9月,中近程地地导弹完成定型试验,中国完成了自行研制第一枚地地战略导弹的全过程。

导弹核武器研制

1963年12月,鉴于研制的、中近程地地导弹的研制工作已经取得重要进展以及美、英、苏三国签订部分禁止核试验条约后出现的国际形势,中央专委研究了核武器的发展方向问题,认为核航弹作为一项重要技术,应当继续进行研究、试验,但其作战使用价值不如导弹核武器,确定核武器的发展方向,应以导弹核弹头为主,空投核航弹为辅,并责成国防工办、国防科委组织二机部和五院立即对导弹核武器的研制作出全面计划和安排。

1964年1月,中央专委决定待原子弹试验成功后,立即开展核弹头的研究设计,并加快中近程地地导弹的研制,力争早日以配备有核弹头的中近程导弹装备部队。中共中央和毛泽东批准了这一计划。

1964年9月,中央专委批准了二机部和五院提出的两弹结合方案,并确定于1966年四季度做好在中国境内发射试验准备。鉴于两弹结合试验的风险较大,中央专委要求对可能的异常状态下不会发生核爆炸。同时由总参谋部、国防科委切实做好试验时紧急疏散居民和参试人员工作。

1966年10月8日和20日,周恩来、叶剑英等两次听取试验详细汇报,并委托聂荣臻赴试验现场主持试验。聂荣臻启程前,于10月24日晚向毛泽东做了汇报,毛泽东说:“谁说我们中国人搞不成导弹核武器,现在不是搞出来了嘛 。”试验导弹发射前,试验空域飞机停飞,兰新铁路停运,1万多名居民临时疏散到安全地区,以防万一。

1966年10月27日9时,“东风二号”核导弹点火升空。9分14秒后,核弹头在距发射场894千米之外的罗布泊弹着区靶心上空569米的高度爆炸。“两弹”结合飞行试验成功,标志着中国有了可用于实战的核导弹。同年,中国组建了战略导弹部队——第二炮兵。

此后,中国的战略核导弹,从中近程发展到远程,从液体燃料发展到固体燃料,从陆上发展到水下,从固定阵地发射发展到隐蔽机动发射,相继研制成功多种型号、不同射程的战略导弹武器系统,并陆续装备部队 。试验表明,中国的中近程地地导弹核武器已经进入定型和批量生产装备部队的阶段,同时,也取得了核弹头研制定型的完整经验 。

东风二号中近程地地导弹

东风二号发射

东风二号中近程地地导弹

东风二号中近程地地导弹

卫星

研制进程

1957年10月,竺可桢、钱学森、赵九章联名向中央上书,建议开展中国的人造卫星研究 。

1958年5月17日,毛泽东主席在党的八大二次会议上郑重宣布:“苏联和美国把人造卫星抛上了天,我们也要搞人造卫星” 。

1958年7月至8月间,中国科学院成立“581组”,组织协调卫星和火箭探测任务,组长钱学森,副组长赵九章、卫一清 。同时,中央政治局拨专款支持中科院研制卫星,代号“581”任务 。

20世纪60年代初,中国连续三年遭受严重自然灾害,再加上帝国主义封锁,国民经济出现了空前困难,卫星研制“581”任务一度停滞。

1964年,中国经济形势开始好转,东风二号中程导弹发射成功,标志着中国基本上具备了发射人造地球卫星的能力 。12月27日,中国三届人大会议期间,赵九章致信周恩来总理,提交再次开展卫星研制工作的建议 。

1965年1月8日,钱学森也写信给国防科委主任聂荣臻副总理,认为已有条件考虑卫星研制问题。1965年一季度,周恩来批示中国科学院提出具体方案(“651”后来被定为卫星任务代号) 。同年8月2日,周总理主持中央专委会议,原则批准了中国科学院《关于发展中国人造卫星工作规划方案建议》 ,卫星研制正式立项,确定将人造卫星研制列为国家尖端技术发展的一项重大任务,并确定整个卫星工程由国防科委负责组织协调,卫星本体和地面检测系统由中国科学院负责,运载火箭由七机部、卫星发射场由国防科委试验基地负责建设 。

1968年1月,国家正式批准了东方红一号人造地球卫星的研制任务书 。

1970年4月24日,中国用长征一号运载火箭,成功地发射中国的第一颗人造卫星-- 东方红一号 ,成为继苏联、美国、法国、日本之后,世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家 。

东方红一号

东方红一号组装

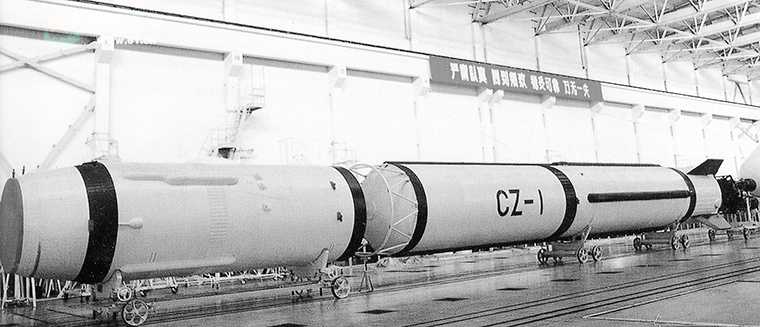

长征一号运载火箭

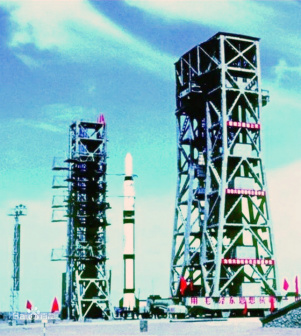

东方红一号准备发射

东方红一号发射基地

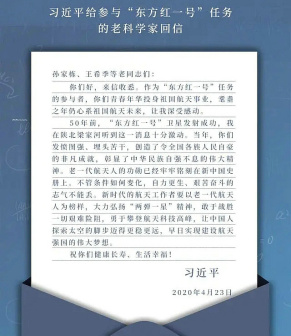

习近平给东方红一号科学家回信

设计参数

基本参数 | |

|---|---|

卫星形体 | 近似球形72面体 |

质量 | 173千克 |

直径 | 1米 |

稳定方式 | 自旋状态稳定 |

空间转速 | 120转/分钟 |

外壳材料 | 温控处理铝合金 |

短波天线 | 4根2米鞭状天线 |

播送频率 | 20.009兆周 |

轨道参数 | |

近地点 | 441千米 |

远地点 | 2368千米 (2286千米 ) |

椭圆轨道倾角 | 68.44度 |

运行周期 | 114分钟 |

“两弹一星”元勋

“两弹一星”元勋

人物 | 出生/逝世日期 | 出生地 | 所获荣誉 |

|---|---|---|---|

1907.05.28~1998.12.10 | 江苏常熟 | 核物理学家,中国惯性约束核聚变研究的奠基者。是中国核武器研制的主要科学技术领导人之一。 | |

赵九章 | 1907.10.15~1968.10.26 | 河南开封 | 地球物理学家和气象学家。是中国地球物理和空间物 理的开拓者,人造卫星事业的倡导者、组织者和奠基人之一。 |

郭永怀 | 1909.04.04~1968.12.05 | 山东省荣成县 | 空气动力学家,他是中国大陆力学事业的奠基人之一,在力学、应用数学和航空事业方面有突出贡献。 |

钱学森 | 1911.12.11~ 2009.10.31 | 浙江杭州人 | 汉族,1959年8月加入中国共产党,博士学位,中将军衔,被誉为“中国导弹之父”,“中国火箭之父”,“导弹之王”,2007年被评为感动中国年度人物。 |

1913.10.16~1992.06.28 | 浙江湖州 | 原子核物理学家,中国原子能事业的主要奠基人和组织领导者之一,在研究铀核三裂变中取得了突破性成果。 | |

1915.02.26~2011.7.21 | 江苏吴县 | 光学专家,中国光学界的主要学术奠基人、开拓者和组织领 导者。开拓和推动了中国国防光学工程事业。 | |

彭桓武 | 1915.10.06~2007.02.28 | 吉林长春 | 理论物理学家,在英国爱丁堡大学获博士学位。曾参与并领导了中国的原子弹、氢弹的研制计划。 |

任新民 | 1915.12.05~2017.02.12 | 安徽宁国 | 航天技术和火箭发动机专家,中国导弹与航天事业开创人之一,曾任卫星工程总设计师。 |

陈芳允 | 1916.04.03~2000.04.29 | 浙江黄岩 | 无线电电子学、空间系统工程专家。曾任职于中科院物理所、中科院电子所。研究提出卫星轨道参数;研制纳秒脉冲采样示波器;为“东方红1号”人造卫星的准确测量、控制和遥感卫星的成功回收作出了重要贡献 。 |

黄纬禄 | 1916.12.18~ 2011.11.23 | 安徽省芜湖 | 自动控制和导弹技术专家,中国导弹与航天技术的主要开拓者之一。曾任中国液体战略导弹控制系统的总设计师。 |

屠守锷 | 1917.12.05~2012.12.15 | 浙江湖州 | 火箭技术和结构强度专家。曾任地空导弹型号的副总设计师,远程洲际导弹和长征二号运载火箭的总设计师。 |

1917.12.25~2008.05.24 | 浙江浦江县 | 材料学家,1948年获美国卡内基理工大学理学博士学位。在分离铀235同位素方面作出突出贡献。 | |

钱骥 | 1917.12.27~1983.08.28 | 江苏金坛 | 地球物理与空间物理学家、气象学家、航天专家。是中国人造卫星事业的先驱和奠基人。 |

程开甲 | 1918.08.03~ 2018.11.17 | 江苏吴江 | 核武器技术专家。中国第一颗原子弹研制的开拓者之一、核武器试验事业的创始人之一,核试验总体技术的设计者。 |

杨嘉墀 | 1919.07~2006.06.11 | 江苏省吴江县 | 中国航天科技专家和自动控制专家、自动检测学的奠 基者。领导和参加了卫星总体及自动控制系统研制。 |

王希季 | 1921~ | 昆明 | 星和卫星返回技术专家,在美国弗吉尼亚理工学院获硕士学位。任航天工业部总工程师,返回式卫星总设计师。 |

姚桐斌 | 1922.09.03~1968.06.08 | 江苏省无锡 | 导弹和航天材料与工艺技术专家,中国导弹与航天材料、工艺技术研究所的主要创建者、领导者。 |

1923~2016.05.27 | 湖南慈利 | 材料科学与工程专家,1960年以后从事原子弹、氢弹及核武器的发展研制。 | |

邓稼先 | 1924.06.25~1986.07.29 | 安徽怀宁 | 理论物理学家,核物理学家。在原子弹、氢弹研究中,领导了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究。 |

朱光亚 | 1924.12.25~ 2011.02.26 | 湖北武汉 | 核物理学家,1957年后从事核反应堆的研究工作。1994年中国工程院成立,朱光亚出任工程院首任院长。 |

于敏 | 1926.08.16~2019.01.16 | 河北省宁河县(今天津市宁河区) | 核物理学家,中国科学院学部委员。1960年底开始从事核武器理论研究,在氢弹原理突破中解决了热核武器物理中一系列关键问题。2015年被评为感动中国年度人物。 |

孙家栋 | 1929~ | 辽宁复县 | 长期领导中国人造卫星事业,中国探月工程总设计师。上世纪60年代,孙家栋受命为卫星计划技术总负责人,2017年被评为感动中国年度人物。 |

周光召 | 1929.05.15~ | 湖南长沙 | 理论物理、粒子物理学家。上世纪60年代初开始核武器的理论研究工作,曾任中国科学院院长 。 |

邓稼先等科研人员使用过的手摇计算机

邓稼先等科研人员使用过的手摇计算机

两弹一星功勋奖章

两弹一星功勋奖章

两弹一星功勋奖章获得者

两弹一星功勋奖章

巨大成功

1964年周总理宣布中国第一颗原子弹爆炸成功

1964年周总理宣布中国第一颗原子弹爆炸成功

两弹一星功臣们艰苦奋斗、无私奉献的精神,不怕狂风飞沙,不惧严寒酷暑,没有条件,创造条件;没有仪器,自己制造;缺少资料,刻苦钻研。以惊人的毅力和速度从无到有、从小到大,创造出“两弹一星”的惊人伟绩 。

成功经验

党的领导

中国氢弹爆炸试验

中国氢弹爆炸试验

举国体制

全国各条战线的大力支持,是“两弹一星”事业顺利发展的坚强后盾。当年搞“两弹一星”,中央一声令下,全国上下立刻行动,要钱给钱、要人给人、要力出力。为了发射中心的创建,当年居住在场区的350多户蒙古族牧民义无反顾地让出了世代生息的草地,北迁140千米另建家园。1970年发射东方红卫星时,万民齐上阵,仅守护通信线路一项任务,全国就出动了60万民兵,每根电线杆下面站一名民兵。全国26个部(院),20多个省区市,1000多家工厂、科研机构、大专院校通力协作、顽强拼搏、刻苦钻研、协同攻关,攻破了一个又一个核心技术难关,取得了一个又一个重大科技成果,原子弹研制中的“九次计算”“草原大会战”,氢弹原理突破中的“群众大讨论”“上海百日攻坚战”等,都充分体现了依靠集体智慧协同攻关的集中力量办大事的社会主义制度优势 。

拼搏奉献

国防科技战线的辛勤努力和奉献精神,是“两弹一星”事业胜利发展的基本动力。

一是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。当年搞“两弹一星”,上不告父母,下不告妻儿——这既是保密要求,又是创业者的集体自觉、使命自觉。

二是“献了青春献终身,献了终身献骨灰,献了骨灰献子孙”。“两弹一星”创业初期,驻地大多偏远封闭、教育条件差,奋战在一线的科研工作者很多夫妻出自名牌院校,孩子却考不上大学,但广大科技人员宁可亏了身子、苦了妻子、误了孩子、没有票子,也不肯放下肩上这副担子。由于核武器的特殊性与重要性,在任何一个国家,研制核武器工程都被视为最高机密。中国的原子弹研制同样如此,其计划的核心内容只有极少数高层领导知情,连全权负责整个核武器研制计划的中央十五人专门委员会内部,在日常交流时也仅仅是以代号相称。

三是“死在戈壁滩,埋在青山头”。当年“两弹一星”试验,为了把万一失利的损失降到最低,仅在发射阵地留下7名指挥操作人员。上阵前他们都留下遗书,向党组织递交了“生死状”:死就死在阵地上,埋就埋在导弹旁——这就是后来载入航天史册的“阵地七勇士”。1959年2月18日被任命为第20训练基地司令员的孙继先提出一个口号:“死在戈壁滩,埋在青山头。”他带领中国导弹发射事业的先驱者们,不到3年,就建设完成基地基础设施,而当年的苏联专家曾预计基地建设需要15年时间。

在“两弹一星”研制过程中付诸的艰辛和苦难,为中国打造国之重器提供了有力保证,其中蕴含的宝贵精神财富,为中国人民做好各方面工作提供了强大精神武器 。

弘扬精神

两弹一星工程的全体参研单位和科研人员们在艰苦卓绝的奋斗中,形成了“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。

2021年9月,中共中央批准了中央宣传部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神,“两弹一星”精神被列入其中 。

21世纪的国际科技和经济的竞争,从根本上讲是高科技、高素质人才的竞争,是知识创新、技术创新的竞争。要把建设有中国特色社会主义事业推向前进,要在激烈的国际竞争中得到发展,就要努力学习和发扬功臣们的爱国主义精神、无私奉献精神和勇于创新的精神,团结一心,励精图治,不畏艰险,勇往直前!

对于中国而言,两弹一星是在非常艰苦、没有外援的环境下所开发出来的成果。而“两弹一星”精神象征了中华民族自力更生、在社会主义之下集中力量从事科学开发研究,并创造“科技奇迹”的态度与过程,组合的元素则为“爱国主义”、“集体主义”、“社会主义”与“科学精神”,并可以衍生至“科技创新”“知识经济”等领域。

"两弹一星”精神,是爱国主义、集体主义、社会主义精神和科学精神的活生生体现,是中国人民在20世纪为中华民族创造的新的宝贵精神财富。中国人民要继续发扬光大这一伟大精神,使之成为全国各族人民在现代化建设道路上奋勇开拓的巨大推动力量 。

东方红一号卫星

原子弹试验

氢弹试验

强击机载核航弹

氢弹试验

“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,是爱国主义精神、集体主义精神、社会主义精神和科学精神的集中体现,是中国共产党领导中国人民创造的宝贵精神财富,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分 。(中华人民共和国国防部 评)

在那个条件艰苦的年代,为了强国之梦,“两弹一星”英雄群体用汗水、青春、热血乃至生命,筑起新中国的安全屏障,创造了世界科技史上的奇迹 。“两弹一星”是在中国物质技术基础十分薄弱的条件下,通过自力更生、自主创新取得的伟大成就,进一步增强了中国的科技实力特别是国防实力,加强了中国在国际舞台上的重要地位 。(《国防科技》、学习强国 评)

“两弹一星”国运工程

“两弹一星”国运工程

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。