-

国立东南大学 编辑

国立东南大学于1921年在南京高等师范学校的基础上创建而成,办学地点位于南京高等师范学校校址(今东南大学四牌楼校区),为中国最早建立的几所国立大学之一。1921年6月6日,国立东南大学正式宣告成立,以郭秉文为校长;1921年8月正式开办招生;1923年南京高等师范学校最后一届学生毕业,正式并入国立东南大学。国立东南大学仿行美制,倡导“四个平衡”,以科学闻名于世,以学衡昌明国粹,以“止于至善”为校训,成为当时中国学术交流的重镇。东南大学当时为长江以南唯一的国立大学,与北大南北并峙,同为中国高等教育的两大支柱。东南大学在中国大学中最早设立了生物系(秉志)、地学系(竺可桢)、数学系(熊庆来)。1923年南高师正式并入后,学校设置5科28系,学科之齐全居全国之首。学校囿文理、师范与农工商等实科于一体,系科齐全为国内之仅见,堪称当时中国综合性大学之典范。1927年北伐军攻占南京后,学校整合改组为国立第四中山大学,后来经过江苏大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,直至1952年院系调整。1988年5月7日,国家教委正式批复南京工学院复更名为东南大学,1988年6月6日举行更名庆典。

中文名:国立东南大学

外文名:National Southeast University

简称:东大

创办时间:1921年6月6日

创办人:郭秉文

办学性质:国立大学

学校类别:综合类

校训:止于至善

地址:南京四牌楼(今东南大学四牌楼校区)

所属地区:中国南京

主要院系:文理科,教育科,农科等

国立东南大学

1920年9月郭秉文联合张謇、蔡元培、王正廷、沈恩孚、蒋梦麟、穆湘玥、黄炎培、袁希涛、江谦共十人,联名向教育部提出"拟就南京高等师范学校校址,及南洋劝业会旧址,建设南京大学,以宏造就"。12月7日国务会议全体通过,同意改南京高等师范学校为大学,定名为国立东南大学。1923年南高师学生全体毕业后,南高师名称即取消。国立东南大学是一所根据现代科学体系和欧美大学模式构建的多学科综合大学,焕然更新的办学理念,既继承了三江、两江办学中救亡图存、振兴民族的理想,又摒弃了原来强调“中体西用”、一味模仿日本的方针,在经受五四洗礼和师法欧美高等教育过程中,形成了一种以科学精神与民族精神相结合的新的办学理念 ,即通才与专才的平衡、人文与科学的平衡、师资与设备的平衡、国内与国际的平衡的"四个平衡"办学理念。

筹建

国立东南大学

国立东南大学

民国初年,教育部划分大学区,南京为其一。从南京的历史、地理以及东南学子需求诸方面看,改高师为大学尤为当务之急。加之可将南洋劝业会旧址扩充为校址,将南高改为大学更具条件。

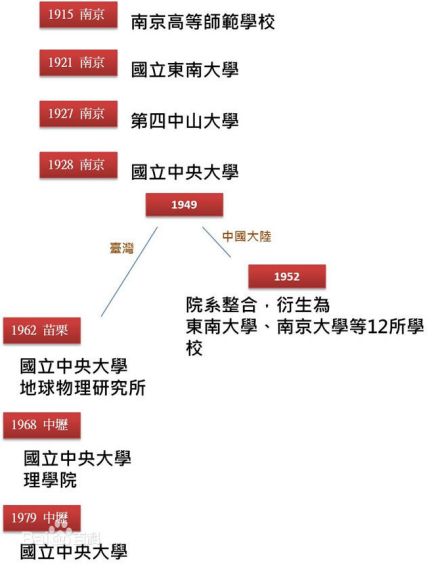

国立东南大学衍生大学发展历程

国立东南大学衍生大学发展历程

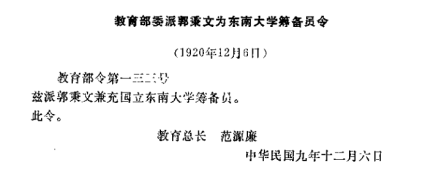

1920年12月6日,教育部长范源濂委任郭秉文为东南大学筹备员。

1920年12月7日,北京政府国务会议同意南高师筹建大学的提案,并正式定名为“国立东南大学”。1920年12月16日,国立东南大学筹备处正式成立。1921年6月6日,东大筹备处在上海召开董事会 ,通过《东南大学组织大纲》,编制预算,推荐郭秉文为首任校长。

建立

教育部委派郭秉文为东南大学筹备员令

教育部委派郭秉文为东南大学筹备员令

1921年9月,国立东南大学正式开学。教育部代部长马邻翼委任郭秉文为东南大学校长,兼任南京高等师范学校校长。

南高归并

在东大筹设之初,郭秉文一度受阻于学制、校地与经费等问题。为此,他提出“将南高师改办为大学,而原南高师的学生仍归属南高师,等到条件成熟时再取消南高师,进行整合;而尚未取得南洋劝业会旧址土地之前,先借用南高师校地创办;至于一时间无法通过的东大预算,可以先从南高师的经费中拨取一部分以供筹备”的解决办法。因此,东大成立初期,南高师依然存在,郭秉文被委任为两校校长,教职员、经费和校产皆为两校共有,校地紧邻,中间只隔一道篱笆。

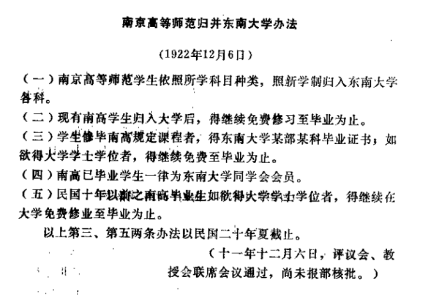

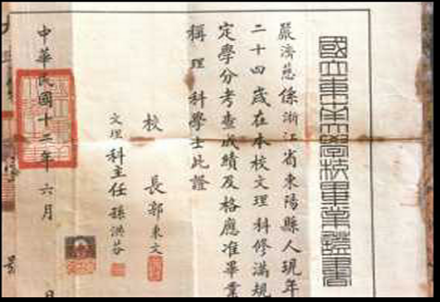

南京高等师范归并东南大学办法

南京高等师范归并东南大学办法

1923年7月3日,南高师行政会议议决“南高师正式并入东南大学”,撤除南高师校名、校牌,所属中小学改称东大附属中小学,国立南京高等师范学校正式走入历史。

东南大学合并南高师后共有5科27系,为当时长江以南唯一的国立大学,与北大南北对峙,为当时中国高等教育的两大支柱。美国著名教育家、世界教育会亚洲部主任孟录博士(Paul Monroe)在考察中国主要大学后,曾称赞东大为“中国政府设立的第一个有希望的现代高等学府”。

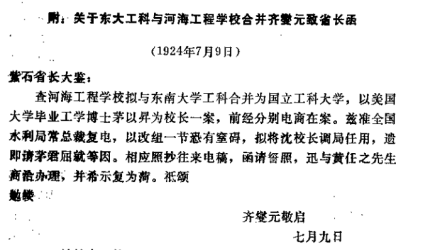

停办工科

1924年4月27日,校董会召开会议,“万不得已,唯有暂行收缩停办,所有学生,由校设法转学他校,或并酌予补助,以完成其学业。十三(1924)年度预算案应根据此种方针,将工科经费裁去,重新编制,由常务校董与省政府接洽,说明编制情形,请予批准。”(《校董会关于工科之决议案》,《南京大学校史资料选辑》)

停办工科

1924年8月4日,校董会临时会议进行,复议暂行停办工科案。经过讨论,最后议决:“此项办法既与停办之原案不相抵触,又于学生转学上不发生困难,本会认为可行。”于是东南大学的工科于1924年秋从东南大学划出,与河海工程专门学校组建成了国立河海工程大学。东大原工科主任茅以升担任校长。此后,东大便只有文理科国立东南大学采用校长领导下的“三会制”,即设立评议会、教授会和行政委员会,分别负责议事、教学和行政事宜,各会均由校长兼任主席。 其性质、职能和运作方式如图1(图册图片来源 ):评议会

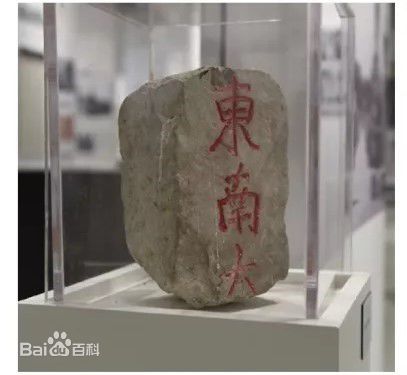

东南大学界石

东南大学界石

其主要职能是:议决学校教育方针;关于经济之建议事项;重要之建筑及设备;系与科之增设废止或变更;关于校内其他重要事项。

评议会由下列人员组成:校长,任主席;各科代表,以科主任充之;各系代表,凡教授不足5人者由系主任充之,5~9人者除主任外再由教授互选1人,10~14人者由教授互选2人,余者类推;行政各部代表,除1人由主任充任外,其余由职务较重要者互选若干人充之,其人数与各系之比例相同;附中、附小代表,各2人,1人由主任充之,另1人由教职员互选。评议会为商讨校务便利起见,设有各种委员会,各委员会设主任1人,委员若干人,由评议会主席即校长在教授中指定。委员会有“常设”和“临时”两种,常设委员会有推广教育、游艺、招生、校舍建筑、出版、图书、运动、学生自治等8个委员会;临时委员会则是根据学校的工作重点和实际需要临时成立。

教授会

国立东南大学

国立东南大学

行政委员会

行政委员会是全校行政的中枢,协助校长执行校务。主任由郭秉文担任,另设副主任一人,由刘伯明担任。主任离校期间,由副主任代行主任职权。该委员会的职权是:规划全校公共行政事宜;督促审查行政各部事务;执行临时发生的各种行政事务。下设教务部、事务部、会计部、文牍部、图书部、出版部、体育部、建筑部、介绍部、女生指导部、医药卫生部和群育部,分头办理各项行政工作。

1925年初,东南大学的事业发展达到了顶峰。然而,随后所发生的“易长风潮”却使得如日中天的东南大学元气大伤。1925年1月6日北洋政府国务会议通过了免去郭秉文东大校长职务、任命胡敦复为东大校长的决议。这一决定引发了校内“拥郭派”与“拥胡派”、东大校董会

至1927年南京国民政府成立时,东大文科设有国文、外文(包括英、德、法、日文)、历史、哲学、政治经济系等;理科设有数学、物理、化学、地学(包括地质、地理、气象)等系;教育科设有教育、心理、乡村教育、体育等系;农科设有植物、动物、农艺、园艺、畜牧、蚕桑、病虫害等系;商科设有普通商业、会计、工商管理、银行理财、国际贸易、保险、交通运输等系;工科设有机械工程、土木工程、电机工程系等。这为学校实施涵盖了人文和科学的通识教育提供了基本保障。文理科

文理科是全校规模最大、师资最强、培养人才最多的一个科,理科教员中有86%的人具有留学经历;文科教员中多为国学名家,如柳诒徵长于史学,姚孟埙长于经学,陈钟凡

东大建筑物中,以图书馆与科学馆最为雄伟。图书馆于1923年落成,由江苏督军齐燮元独资捐建,馆藏中文书籍五万册,西文书籍一万册,图书资源灿然大备。科学馆由美国洛克斐纳基金会(Rockefellow Foundation)资助 ,为当时全国第一流的雄伟科学馆,开中国国立大学接受国外基金会支援之先河。

南高、东大最成功之处,当是在国内外延揽了一大批著名的教授,使每个科系均具有国内一流的学术领导人才,各门学科都形成了自己的特色。郭秉文延师有道,至今仍被传为美谈的就是他促成了中国留美学生创建的“中国科学社”迁址南高校园,使之成为南高、东大师资来源的“绿色通道”。后来,学校声誉鹊起,更是出现了“孔雀东南飞”、学人以受聘东大为荣的局面,南高、东大,名师荟萃,盛极一时。燕京大学校长、后任驻华大使的司徒雷登在其所著的《在华五十年》中,对郭秉文和东大教师赞誉有加:“他延揽了五十位留学生,每一位都精通他自己所教的学科。”近代史专家梁敬镦

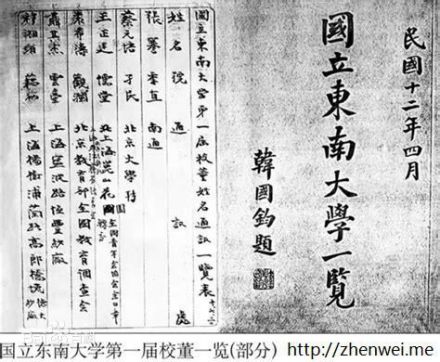

南京高等师范学校、东南大学时期各科著名教授名单(根据1918年编印的《南京高等师范学校一览》第63~72页内容和1923年编印的《国立东南大学一览》第1~21页内容汇集而成。当时文理为一科,称文理科;1926年分为文科和理科。)(图册图片来源)文科:刘伯明、柳诒徵、王伯沆、顾实、张士一、徐养秋、王伯秋、吴宓、汤用彤、梁实秋、陈逸凡、陈衡哲、宗白华、黄侃、梅光迪、楼光来、萧纯锦、方东美、郭斌和、李玛利、罗家伦、陈钟凡、吴梅、胡小石、蒋维乔、林天兰、钱基博、龚质彬、夏雨行等。

理科:张子高、王璡、竺可桢、任鸿隽、胡刚复、胡明复、熊庆来、叶企孙、赵承嘏、吴有训、秦汾、何鲁、段调元、熊正理、孙洪芬等。

教育科:郭秉文、陶行知、俞子夷、郑晓沧、姜琦、朱君毅、孟宪承、廖世承、陆志韦、陈剑袺、程其保、陈鹤琴、凌冰、艾伟、程湘帆、汪懋祖、赵叔愚、卢颂恩、张信孚等。

工科:周仁、茅以升、涂羽卿、刘润生、沈祖玮等。

农科(含生物学):邹秉文、秉志、胡先骕、张天才、常宗会、邹树文、陈桢、陈焕镛、张景、张归农、金善宝、胡经甫、钱崇澍、罗清生、过探先、葛敬中、戴芳澜、谢家声等。

外籍教师中,有来自美国的麦克乐(体育系主任)、麦荷尔、马惟德、白德莱

建国后竺可桢长期担任中国科学院副院长、中国气象学会名誉理事长和中国地理学会理事长。他在南京高等师范学校和东南大学所从事的教学工作和科研活动奠定了他在中国气象、地理学界的“一代宗师”地位。

熊庆来创建东大数学系

熊庆来

熊庆来于1921年初离欧归国。同年秋天,被郭秉文聘为国立东南大学数学系教授、系主任。熊庆来在国立东南大学开设了许多新式课程并自编讲义,计有《平面三角》、《球面三角》、《方程式论》、《微积分》、《解析函数》、《微分几何》、《力学》、《微分方程》、《偏微分方程》、《高等算学分析》等10余种。其中《高等算学分析》被列为大学丛书,后由商务印书馆出版。熊庆来在把这些近代数学引进国内、培养了中国最早的一批数理人才的同时,也为自己赢得了“中国近代数学的开拓者和奠基人”的崇高声誉。秉志创建生物学系

1920年秉志回国,执教于南高农业专修科。国立东南大学成立后农业专修科改建为农科,下设6系,秉志提议设立生物学系,并担任主任,这是中国大学设立的第一个生物学系。1922年中国科学社生物研究所成立(与国立东大生物系是“两块牌子,一套班子”),由秉志任所长。这是中国第一个生物学研究所,也是中国最早的科学研究机构之一。在秉志等人的主持下,生物研究所的研究工作逐步开展起来,并迅速成为中国生物学研究的中心,为发展中国动植物分类学创造了条件。秉志也因此成为“中国动物学的奠基人之一”。

茅以升扩充工科

茅以升

茅以升1920年回国,1922年7月受聘为国立东南大学工科教授。将国立东大工科扩充为3系。胡刚复引进物理学

胡刚复1918年回国,后执教于南高、东大和中大达11年之久。历任南高和东大物理系主任、第四中山大学区高等教育处处长、中央大学理学院院长。在南高时期,他创建了中国第一个物理实验室;于1920年创建了物理学系;在他长期担任物理系系主任期间,先后培养了吴有训、严济慈、赵忠尧、施汝为、余瑞璜等著名物理学家;他还是“电位”、“熵”等物理名词的最早定名者。因此,他被誉为“真正把物理学引进中国的第一人”和南高、东大物理学科的主要创建者。

办学成绩

国立东南大学开创出中国教育史上诸多创举。在中国开办最早的史学刊物《学衡》杂志,1926年提案增设研究院(今研究所) ,创建中国第一个生物系、气象系、心理学系、西洋文学系、建筑系、航空系、体育科 、艺术科、电影播音专修科、农科、林科、现代地学系、现代数学系、国立大学医学院等。 国立东南大学时期培养出众多杰出人才,其中包括当选为中国科学院院士的吴有训、严济慈、赵忠尧、恽子强、柳大纲、吴学周、施汝为、王葆仁、陆学善、袁见齐、杨惟义、冯泽芳、王家楫、伍献文、张肇骞、戴松恩以及当选为中国科学院哲学社会科学学部(50年代)委员的吕叔湘、向达,后来曾任中国农业科学院院长的金善宝等人。知名校友

严济慈

严济慈吴有训,字正之,1897年4月26日生于江西省高安县黄沙乡中国科学社是以发展科学技术为职志的学术组织。1915年10月25日创办于美国,是由美国康乃尔大学等校的中国留学生任鸿隽、胡明复、邹秉文、赵元任、周仁、杨杏佛、过探先等创建的。科学社1918年自美迁回中国,社址就设在南高校园内,因而南高、东大不但被人们誉为“中国自然科学的发祥地”,而且在国际教育、科技界也影响日广。美国教育家、哲学家杜威,英国逻辑实证派大师罗素,印度诗人泰戈尔,德国哲学家杜里舒博士等,先后来南高、东大讲学、访问,国际学术交流十分频繁。国际教育会东方部主任、美国卡内基基金会代表孟禄博士多次考察东大后认为,东南大学是“中国最有发展前途的大学”,“将来之发达,可与英国牛津、剑桥两大学相颉颃。”中国科学社在国内科学界长期独占鳌头,在近代中国各专业科学团体的孕育、成长过程中一直都充当着“母体”的作用。此后陆续成立的各种专门学会,如中国动物学会、中国植物学会等,无论在思潮流向、组织形态,还是学会人员的交叉组成方面,都与中国科学社有着密不可分的“亲缘”关系。五四以后,东南大学成为归国留学生的主要去处之一。据20年代《国立东南大学教员履历》统计,在222名教员中,留学出身者有143人,占64%以上,其中理工科教员几乎全是归国留学生。所以,当北伐胜利以后,北平的几所著名大学便争相来东大聘请科学教授。叶企孙、吴有训、赵忠尧、熊庆来、张子高、陈桢等人,都是由东大转往清华执教或由东大毕业后受聘清华的。清华大学的数学、物理、化学等系便是由熊庆来、叶企孙、张子高等人创建的。

学衡派与《学衡》

学衡

五四运动时期,新文化运动者提倡白话文与实验主义,主张全盘西化,摒弃传统,开始攻击儒家文化,其中以北大《新青年》杂志最为激进,反传统成为一时风潮。1922年1月,国立东南大学教授梅光迪、刘伯明、吴宓、胡先驌等人创办《学衡》杂志,主张“昌明国粹,融化新知”,认为中国传统文化有其经典,不可全废,强调以理性态度审慎吸收西方文化,而非盲目地全盘接收。由于《学衡》始终不认同新文化运动的主张,遂自成“学衡派”,与新文化运动者互相激辩。因为时代潮流倾向激进,《学衡》杂志又多以文言文刊载,学衡派而因被视为守旧派、保守主义者,居于劣势。

然而《学衡》主张“昌明国粹”,力求行文明畅简洁,使得日后报考东大及中央大学(以下简称中大)的学生,皆需具备一定程度的国学基础,在严格的入学标准下,即使主修工科的学生也能创作旧体诗,遂使东大学生文学素养胜过他校,文风鼎盛自不在话下。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。