-

杨宝忠 编辑

杨宝忠(1899年/1900年—1967年/1968年12月28日),字信忱。原籍安徽合肥,生于北京。中国京剧余派老生演员、琴师。杨宝忠3岁学戏,12岁登台,以“小小朵”艺名出演于北京。1916年,杨宝忠变声,家居休养的他开始研究胡琴、钢琴、小提琴和西方音乐理论知识。1921年,拜老生余叔岩为师。1926年,嗓音复原,开始重新登台演出,先后灌录了《珠帘寨》《南阳关》《乌龙院》《御碑亭》等唱片。1930年,受聘担任中华戏曲专科学校老生教师。1934年,杨宝忠拜弦师锡子刚为师,从此正式改为琴师。1939年,加入“扶风社”,为马连良操琴。1941年,与杨宝森组建了宝华社剧团,杨宝忠任首席琴师。1952年,加入中国人民解放军总政治部京剧团。1956年,加入天津市京剧团。1959年,灌制了《杨宝忠京胡独奏选》密纹唱片。1960年,受聘出任天津市戏曲学校副校长兼任教师。1963年,创作的音乐专著《杨宝忠京胡演奏经验谈》出版。1966年,“文革”开始后,杨宝忠被以“反动权威”的罪名打入牛棚。1967年(一说1968年)12月28日,杨宝忠冻饿而死,享年68岁。杨宝忠的演奏极富激情,勇于改革创新。他突破性地借鉴运用了小提琴的弓指法技巧以及创编了诸多经典的过门和垫头。他辅助其堂弟杨宝森成名并形成老生行当“百年宝森、七分天下”的盛况。他在伴奏时讲究因人而异,对不同剧情的唱腔采用不同的伴奏方法,使之衬托得体,珠联璧合。

本名:杨宝忠

国籍:中国

出生地:北京

出生日期:1899年(一说1900年)

逝世日期:1967年12月28日(一说1968年)

代表作品:南阳关、乌龙院、击鼓骂曹、文昭关、碰碑、甘露寺

职业:京剧演员、琴师

字:信忱

行当:京剧老生

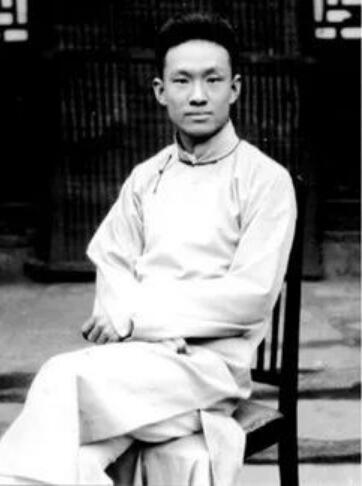

青年时期的杨宝忠

杨宝忠出身梨园世家,自幼耳濡目染,让他对京剧产生了浓厚的兴趣。他3岁学戏,9岁从姚增禄学文武老生,后又从裘桂仙及陈秀华、吴宝奎等学戏。12岁登台,以“小小朵”艺名出演于北京。13岁时,天津大观茶园经理邀请杨宝忠赴天津演出,杨宝忠在天津演出了一个月,由其父亲为其操琴,陈秀华给他说戏、帮他打场,上座率一直不衰。演出结束回京不到半年,杨宝忠又受到天津丹桂茶园经理邀请,赴天津丹桂茶园和下天仙戏园、东天仙戏园演出,前后历时三年多,同台演出的有刘喜奎、金玉兰、薛凤池、高福安等。这三年演出为杨宝忠的演技打下了夯实的基础,同时也受到姑父王瑶卿的青睐和倾囊相授 。1916年,杨宝忠变声,家居休养的他开始研究胡琴、钢琴、小提琴和西方音乐理论知识,并常在天主教堂给唱诗班伴奏圣歌 。

1921年,拜老生余叔岩为师,是余叔岩的第二位弟子 。同时也没有放弃琴艺,常操琴为人吊嗓,并曾得到梅雨田、孙佐臣、陈彦衡的指点 。

1924年,在物克多公司灌录了唱片《珠帘寨》《南阳关》 。1926年,杨宝忠嗓音复原,开始重新登台演出 。1928年,在胜利公司灌录了唱片《乌龙院》《御碑亭》《状元谱》《林四娘》《琼林宴》等 。

1929年春,随尚小云到上海演出,与尚小云合演了剧目《御碑亭》,与金少山合演了剧目《骂曹》《捉放曹》 。1930年6月,焦菊隐创办中华戏曲专科学校,聘请杨宝忠为老生教师 。焦菊隐知道杨宝忠的《击鼓骂曹》有名,请他教授此戏。杨宝忠应焦氏所请,把《击鼓骂曹》这出戏传授给了王和霖。

1931年,孟小冬在长城公司灌制唱片,杨宝忠为其操琴 。同年,韩慎先(即夏山楼主)应邀在长城公司灌录唱片《探母坐宫》《搜孤救孤》《二进宫》等,均请杨宝忠为其操琴 。1932年,应孟小冬之邀,与其同赴上海,入住姚玉兰府上,每天操琴帮孟小冬调嗓 。

1934年6月8日,德国籍青衣花旦雍竹君在武汉首次登台,杨宝忠与其合演了《四郎探母》等剧目 ;12月20日,由于嗓音的变化,杨宝忠放弃了演员的行当,在北平“同兴堂饭庄”拜弦师锡子刚为师,从此正式改为琴师;12月24日,杨宝忠第一次正式登场操琴,为马连良主演的剧目《借东风》伴奏 。

1937年,马连良在百代公司灌录唱片《苏武牧羊》《武家坡》,由杨宝忠为其操琴 。1938年,在国乐公司,为马连良灌录的唱片《甘露寺》《范仲禹》《春秋笔》《借东风》等操琴 。

1939年,加入马连良的“扶风社”,担任琴师 。1940年3月29日,受聘加入言菊朋的春元社担任琴师。1941年,与杨宝森组建了宝华社剧团,杨宝忠任首席琴师 。同年8月28日,言少朋组班就绪,约杨宝忠操琴。9月,程砚秋第八次赴上海演出,与杨宝森并挂头牌,杨宝忠随行为杨宝森操琴。

1944年4月7日,随宝华社第三次赴上海演出,到5月14日,共演出三十八天,期间杨宝忠主要负责为杨宝森打鼓。1946年8月,黄桂秋与王琴生、俞振飞、高盛麟、赵桐珊、梁一鸣、李金鸿等于上海黄金大戏院演出,邀杨宝忠操琴。

1952年,加入中国人民解放军总政治部京剧团 。1955年6月24日,随宝华京剧团第四次赴上海演出,到7月27日,共演出三十四天。

1956年,随杨宝森加入天津市京剧团,担任琴师 。同年12月29日,随天津市京剧团首次赴上海演出,到1957年1月20日,共演出二十三天。1957年11月,为程砚秋、杨宝森合录的剧目《武家坡》操琴 。

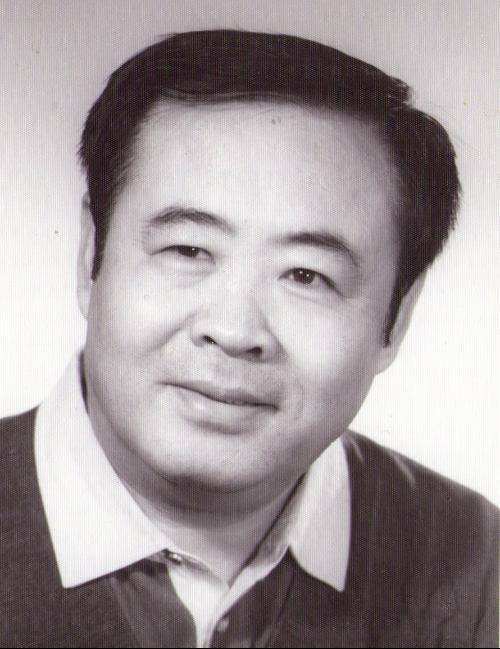

晚年杨宝忠

1959年,应中国唱片社邀请,杨宝忠灌制了《杨宝忠京胡独奏选》密纹唱片,该唱片包括《碰碑》《文昭关》《空城计》《大保国》等剧目片断及《夜深沉》《万年欢》《哭皇天》《正反八叉》等曲牌。1960年,受聘出任天津市戏曲学校副校长兼任教师 。1962年,应天津电台戏曲组的邀请,杨宝忠与杭子和、周子厚及乐队学生们录制了京胡拉戏及曲牌节目。1963年,杨宝忠创作的音乐专著《杨宝忠京胡演奏经验谈》出版,该著作较详细地介绍了京胡演奏基本知识 。

1966年,“文革”开始后,杨宝忠立即被他的学生、红卫兵以“反动权威”的罪名打入牛棚。后来杨宝忠身患重病,回北京的家中就医。在此期间,他常去梅兰芳家和姜妙香家串门 。

1967年(一说1968年)冬,杨宝忠去西单一家常去的乐器行时,被路过这里的天津市戏曲学校红卫兵、造反派发现,杨宝忠被劫持回天津,囚于斗室,无人管理,无人过问 。12月28日,杨宝忠冻饿而死,享年68岁 。

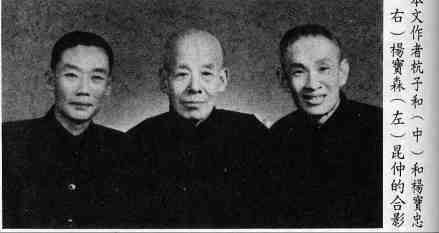

杨宝忠(右)、杨宝森、杭子和三人合影

杨宝忠(右)、杨宝森、杭子和三人合影

杨宝忠叔伯弟兄三人,杨宝忠居长。二弟杨宝义,习花衫,曾从吴彩霞学艺,不幸青年时病逝。三弟杨宝森为京剧四大须生之一,是杨派须生艺术的创始人 。

杨宝忠的妻子也姓杨,是姜妙香弟子林懋荣的姑表姐,两人育有三子:杨深泉、杨醴泉、杨元咏 。

老师

杨宝忠曾从姚增禄、裘桂仙、陈秀华、吴宝奎等学戏,也受过姑父王瑶卿的传授 。后又拜老生余叔岩为师学戏 。拜弦师锡子刚为师学琴 。

弟子

京剧演员杨乃彭 、安延年(老生安云武的父亲),琴师李慕良、黄金陆、王鹤文、孙玄龄、万瑞兴、孙仲廉、李志祥、徐文英、魏国勇等皆为杨宝忠的学生 。

代表剧目

《南阳关》(唱) | 《乌龙院》(唱) | 《击鼓骂曹》(唱) | 《文昭关》(琴) | 《碰碑》(琴) |

(以上参考资料 )

唱片作品

剧目 | 年代 | 发行公司 | 演员 |

|---|---|---|---|

珠帘寨 | 1924年 | 物克多2面 | 杨宝忠饰李克用、李佩卿京胡、杭子和司鼓 |

南阳关 | 杨宝忠饰伍云召、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | ||

打渔杀家 | 1928年 | 胜利1面 | 杨宝忠饰萧恩、李佩卿京胡、杭子和司鼓 |

乌龙院 | 杨宝忠饰宋江、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | ||

御碑亭 | 杨宝忠饰王有道、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | ||

定军山 | 杨宝忠饰黄忠、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | ||

状元谱 | 杨宝忠饰陈伯愚、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | ||

林四娘 | 杨宝忠饰林兆梦、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | ||

琼林宴 | 胜利2面 | 杨宝忠饰范仲禹、李佩卿京胡、杭子和司鼓 | |

探母见娘 | 1931年 | 长城1面 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰杨延辉 、杭子和司鼓 |

洪羊洞 | 长城2面 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰杨延昭 、杭子和司鼓 | |

二进宫 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰杨波 、杭子和司鼓 | ||

汾河湾 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰薛仁贵 、杭子和司鼓 | ||

战太平 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰花云 、杭子和司鼓 | ||

搜孤救孤 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰程婴 、杭子和司鼓 | ||

珠帘寨 | 杨宝忠京胡、孟小冬饰李克用 | ||

捉放曹(行路) | 杨宝忠京胡、孟小冬饰陈宫 | ||

捉放曹(宿店) | |||

探母坐宫 | 长城3面 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰杨延辉 、杭子和司鼓 | |

奇冤报 | 长城4面 | 杨宝忠京胡 、夏山楼主饰刘世昌 、杭子和司鼓 | |

苏武牧羊 | 1937年 | 百代2面 | 杨宝忠京胡、马连良饰苏武、乔玉泉司鼓 |

武家坡 | 百代12面 | ||

甘露寺 | 1938年 | 国乐2面 | |

范仲禹 | 杨宝忠京胡 、马连良饰范仲禹 、魏莲芳饰白玉莲 、乔玉泉司鼓 | ||

春秋笔 | 杨宝忠京胡、马连良饰张恩/王韶之、乔玉泉司鼓 | ||

串龙珠 | 杨宝忠京胡、马连良饰徐达、乔玉泉司鼓 | ||

借东风 | 杨宝忠京胡、马连良饰诸葛亮、乔玉泉司鼓 |

(以上参考资料 )

出版图书

时间 | 书名 | 备注 |

|---|---|---|

1963年 | 《杨宝忠京胡演奏经验谈》 | 音乐专著 |

(以上参考资料 )

主要特点

杨宝忠在为杨宝森伴奏时,京胡演奏手法自成一家,与众不同。在一般意义上讲,从前京胡伴奏只讲求托腔保调,运用的弓法也往往只是大弓大扯。杨宝忠在广泛继承前人京胡演奏技法的基础上,融人西洋乐器——小提琴的演奏技法,大大丰富了京胡演奏的艺术表现力。杨宝忠的京胡演奏有如下特点:

运弓技巧

杨宝忠京剧扮相

杨宝忠京剧扮相

于法度之中创新,可谓杨宝忠京胡演奏技艺的一大特色。传统的京胡演奏标准讲究严丝合缝、拉满拉严。杨宝忠却在法度之中采用留白的艺术表现手法来衬托人物的状态心境,可谓 “无画处皆成妙境”。传统名剧《洪羊洞》中【二黄原板】‘‘为国家哪何曾半日闲空”一句 ,“空”字行腔的尾部呈断续状连接,犹如书法中的飞白笔法,运弓虽停顿,但意境氛围不断,正所谓笔断意连。不仅仅在听觉上增强变化,更是着意通过京胡演奏表现出杨延昭的病态,为后一句“身不爽不由人 瞌睡朦胧”铺陈氛围、酝酿情绪,埋下伏笔。如此精妙细致的京胡演奏,加上杨宝森情酣意饱、苍劲沉雄的唱腔,使杨派的“洪三段”别具一种感人肺腑的艺术魅力。

揉弦技巧

京剧伴奏绝大多数唱腔都是紧拉慢唱,揉弦技巧用得很少,即使使用也仅在句末或是句中个别处,或是与其他技巧相结合而辅助使用,在杨宝忠之前的京胡演奏者们大多使用压揉、滑揉,或是两者相结合。杨宝忠移植了小提琴的滚揉技巧于京胡演奏中,并被后人广泛采用。这种揉弦的长处在于奏出来的乐音的音波上下浮动均匀,强烈的支持着中心音(即被揉弦的乐音),给人以稳定舒适之感。

引领唱腔

杨宝忠的京胡伴奏讲究以伴奏引领唱腔,而不是简单跟随唱腔,要在演员起唱之前用 “会说话”的京胡向观众交代人物心境、场景氛围,使演员在京胡用音乐旋律构建的戏剧氛围中迅速入戏起唱,使演员唱着省力,观众听着舒服。应该说明的是,这是建立在对演员唱腔极为熟悉的基础之上,通过反复切磋磨合之后方可达到的一种高级阶段,并非人人皆可达 到。

乐队配合

京胡作为京剧演唱的主奏乐器,在乐队合奏时自然应该在音乐强度上占有明显优势,但时时处处强调京胡的主奏地位难免会产生“一道汤”的索然平淡。杨宝忠的京胡伴奏更着力强调音乐旋律轻重起伏的参差对比,与常见的乐队大齐奏判然有别。在唱词与过门的衔接处注意藏锋,使唱腔与过门衔接自然和谐,浑然一体,而不是生硬对接。如《文昭关》中【二黄三眼】“实指望到吴国”之后的过门,把京胡弱下来,把弹拨乐器的声音突出出来,“转轴拨弦三两声”,把伍子胥全家被害的悲愤、借兵报仇的急切、逃亡路程的艰辛、昭关受阻的愁闷通过声声弹拨乐淋漓表述,与一味的京胡主奏形成参差对照,丰富了京剧乐队的表现力与感染力。此处京胡音量虽弱,但依然清晰入耳,保持着原有的尺寸节奏。

应用花过门

花过门是京胡演奏过程中的闪光点,恰如其分地应用花过门,可突出戏剧高潮,渲染现场气氛,烘托演出效果。杨宝忠在演奏过程中时时注重从人物剧情出发,用花过门来表现人物心境,增强剧场氛围。如《空城计》中【西皮三眼】‘‘我本是卧龙岗散淡的人”之后,花过门响处,观众必然掌声四起。此处的花过门绝不仅仅只为俏丽动听,还恰当地表现出诸葛亮面对强敌,通过回忆隐居生活,所获得的那份气定神闲的潇洒散淡与临危不乱的镇定从容。“文似观山不喜平”,一段潇洒淡定的【西皮三眼】能够高潮迭起,喝彩声不断,杨宝忠出神人化的演奏技艺令人拍案叫绝。在人物情节需要处,杨宝忠花过门为浓墨重彩,层层烘托、节节点染;在不符合人物心境、戏剧情节之处,绝不只为单纯追求剧场效果而肆意添加花过门,而是做到惜 “墨”如金。杨宝忠的花过门如 “竹外桃花三两枝”,既有看似信手拈来的自然洒脱 ,又无哗众取宠的花哨油滑,可谓恰到好处。

创编音乐

由杨宝忠改编和整理的曲牌有很多,如:《夜深沉》《万年欢》《哭皇天》《正反八岔》等等,值得一提的是杨宝忠还首次以京胡独奏的形式拉京剧唱段并录音,如《大保国》《文昭关》等,这种独奏形式在他的学生燕守平及晚辈艾兵等京胡名家的独奏音乐会上得到进一步的发扬光大。

杨宝忠操琴,弓法极快,苍劲激越,听来魂为之销,不忍长听。从前“戏比天大”,那样的伶人世界里,杨宝忠的琴亦是不同凡响 。(《深圳商报》评)

杨宝忠将小提琴的技法融于胡琴的演奏中,加强了京胡的表砚力,形成了自己的风格。他是京剧乐队借鉴西洋乐器的首创者。他指音爽朗,干净,指法灵活,是一位风格独特的京胡演奏家 。(《中国京剧史图录》评)

杨宝忠是一位有着独特艺术造诣、并且有着独特艺术影响的京剧大师。首先,从老生流派艺术的传承上,他上宗谭鑫培,中拜余叔岩,再到辅佐杨宝森,可谓承前启后,继往开来;一脉相连,融会贯通;其次,从京胡演奏的魅力与影响力上,也是一代琴圣和艺术宗师;他遵循着梅雨川、孙佐臣、陈彦衡这些前辈名家的指教,也在相继为言菊朋、孟小冬、马连良、杨宝森这些艺术大家操琴的经历中,善于融化、不断创新、技艺非凡,令人叫绝;第三,在杨宝忠的为人处世、艺术鉴赏和京剧美学范畴中,还有着明显的洋为中用、推陈出新的大胆尝试和亲身经历。应该说,在整个京剧界,在当时的年代,像杨宝忠那样,对待外来文化有着开放性、融合性、认同感,并且把西洋音乐和京剧艺术有机地协调、组合,让京胡的演奏别具风格,让台上台下为之倾倒,真是前无古人,独具匠心,难能可贵 。(京剧演员叶蓬评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。