-

历代帝王庙 编辑

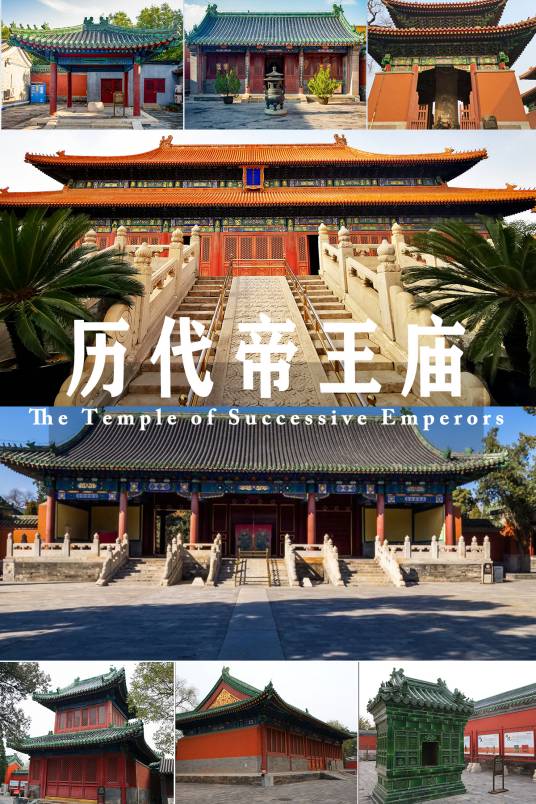

历代帝王庙(The Temple of Successive Emperors),也称帝王庙,是明清时期祭祀中华炎黄祖先和历代帝王、功臣名将的皇家庙宇。位于北京市西城区阜成门内大街131号,始建于明嘉靖十年(1531年),其原址为保安寺,明嘉靖九年(1530年)改建,清雍正七年(1729年)重修。占地面积22000平方米,建筑面积约4000平方米。历代帝王庙,坐北朝南,规模宏大,寺内建筑布局分为中东西三路,中轴线自南向北依次为琉璃影壁、木牌楼(已拆)、大门、钟楼、景德门、景德崇圣殿等建筑,两侧建有配殿。景德崇圣殿是历代帝王庙的主体建筑,其规格仅次于故宫太和殿。殿内原有十一龛供历代帝王牌位。月台两侧各有碑亭一座,大殿两侧的两座碑亭内立有雍正、乾隆皇帝御制碑各一座。东路为神厨、神库、宰牲亭、井亭等。西路主要为承祭官置斋所配房。历代帝王庙是中国现存唯一一座专门祭祀历代帝王的庙宇。它不仅反映了中华民族悠久的历史,而且也体现了中国统一的多民族国家一脉相承的历史特点。此外,对于研究古代建筑、封建典章制度具有较高的文物历史价值。1979年,历代帝王庙被北京市人民政府公布为北京市第二批市级文物保护单位。1996年,历代帝王庙被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

中文名:历代帝王庙

外文名:The Temple of Successive Emperors

地理位置:北京市西城区阜内大街131号

所处时代:明、清

占地面积:22000 m²

保护级别:第四批全国重点文物保护单位

开放时间:周三~周日9:00-16:30,周一、周二闭馆。

公布单位:中华人民共和国国务院

编号:4-129-003-051

明嘉靖九年(1530年),历代帝王庙改建。

清雍正七年(1729年),历代帝王庙重修。

乾隆二十九年(1764年),历代帝王庙大修时,将景德崇圣殿殿顶的绿琉璃瓦易为黄琉璃瓦,并在碑亭内立碑。

民国时期,祀典遂废,历代帝王庙改由中华教育促进会及幼稚女子师范学校等单位使用。

中华人民共和国成立后,历代帝王庙由北京市第一五九中学使用。

1954年,历代帝王庙门前的两座“景德街”牌楼和三道汉白玉石桥在拓宽阜成门内大街时被拆除。

2000年,历代帝王庙腾退修缮,根据乾隆时期的陈设恢复了盛时风貌。

2003年,学校迁出历代帝王庙后,经北京市人民政府出资进行修缮改为博物馆并对社会开放。

2004年,庙门前两座牌楼幸存的部分构件被重新组装成一座,陈列在首都博物馆新馆的大厅里。

综述

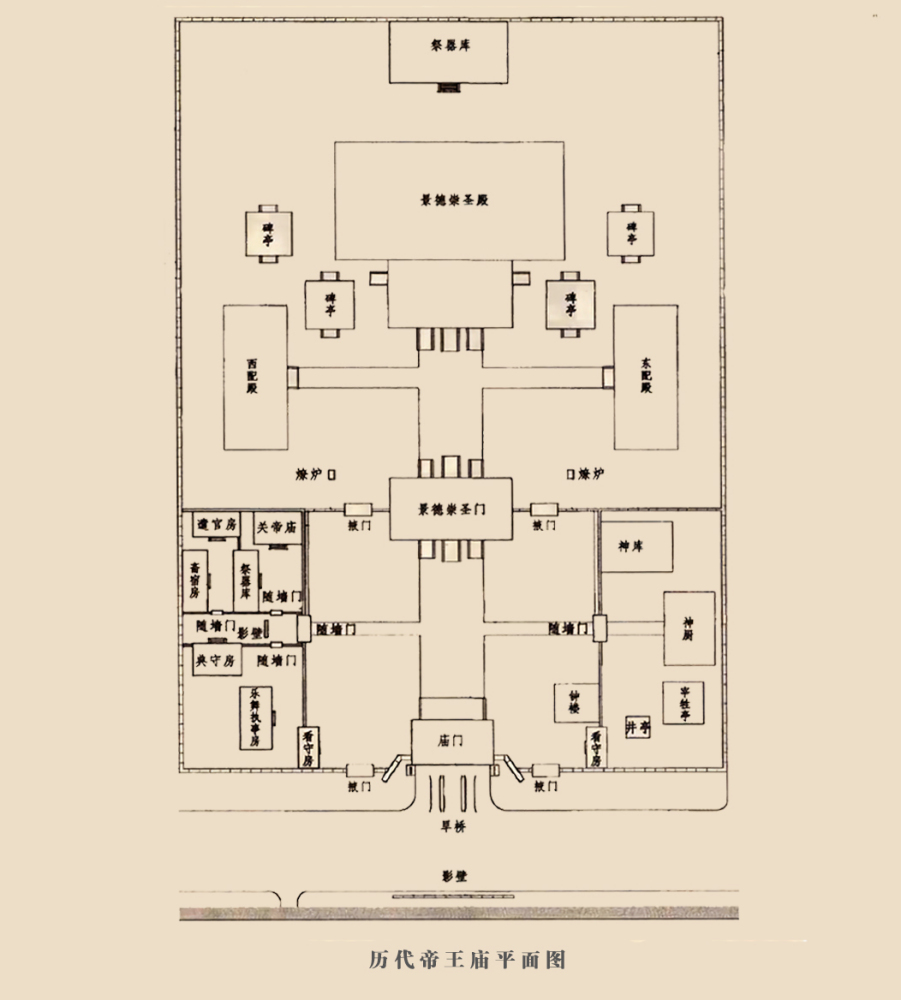

历代帝王庙,坐北朝南,规模宏大,寺内建筑布局分为中东西三路,中轴线自南向北依次为琉璃影壁、木牌楼(已拆)、庙门、钟楼、景德门、景德崇圣殿等建筑,两侧建有配殿。景德崇圣殿是历代帝王庙的主体建筑,是明清两代帝王崇祀历代帝王和功臣的场所。东路为神厨、神库、宰牲亭、井亭等。西路主要为承祭官置斋所配房。

历代帝王庙平面图

历代帝王庙平面图

琉璃影璧

琉璃影壁为硬山顶调大脊,绿琉璃瓦屋面,东西长32.4米,高5.6米,厚1.35米。影壁正中有琉璃团花,四角饰有琉璃岔角。

琉璃影璧

琉璃影璧

庙门

庙门为黑琉璃绿剪边单檐歇山顶,单昂三踩斗拱,饰旋子大点金彩画。面阔3间,崇基,前后三出陛。门前三石拱桥,桥左右各立一下马碑。对面为硬山绿琉璃筒瓦顶砖须弥座一字影壁。下马碑上用汉、蒙、满等文字刻有“官员人等在此下马”,显示着历代帝王庙的威严和尊贵。

庙门门前原有2座4柱3间歇山顶琉璃牌楼,名景德街坊,1954年石桥、牌楼俱因扩建马路而被拆除,下马碑移建于庙门两侧。

庙门

庙门

钟楼

钟楼位于东掖门内通道东侧,黑琉璃筒瓦、绿剪边重檐歇山顶、调大脊,各面阔三间,旋子彩画,上檐单昂三踩斗拱,下檐一斗二升交麻叶头斗拱,内悬铜钟已无存。

钟楼

钟楼

景德崇圣门

景德崇圣门面阔五间,进深三间,歇山顶,黑琉璃瓦绿剪边屋面,檐下施单昂三踩斗拱,各斗拱之间的垫板装饰有火焰宝珠彩绘。庙门额枋绘墨线小点金旋子彩画,龙锦枋心。明间及次间柱间装饰有雀替。门内顶部装饰天花。景德崇圣门四周绕以汉白玉护栏,前后各三出陛,中为云山纹御路。

景德崇圣门

景德崇圣门

景德崇圣殿

景德崇圣殿是历代帝王庙的主体建筑,是明、清两代帝王祭祀历代帝王和功臣的场所。大殿面阔九间,重檐庑殿顶,黄琉璃瓦屋面,檐下施斗拱,和玺彩画,殿前有汉白玉月台,东、南、西三面有石护栏,南面三出陛,中为御路,其规格及规模仅次于太庙,殿内有11龛供历代帝王牌位。

景德崇圣殿

景德崇圣殿

东、西配殿

东、西配殿为黑琉璃瓦重檐歇山顶建筑,各面阔七间。设历代功臣名将从祀神位,神位按“文东武西”的布置分别供奉在东、西配殿中。名臣中,上有黄帝时代的力牧、仓颉,中有历代名臣名将萧何、诸葛亮、房玄龄、范仲淹、岳飞、文天祥,排至末位为明代的刘基、于谦等,总计79位。所有功臣名将牌位均为红地墨书。东、西配殿南各有一座燎炉,俱歇山顶仿木构建筑。西侧为灰砖成造,东侧为琉璃成造,是祭祀时焚烧祝文及祭品之所。

燎炉

燎炉

碑亭

景德崇圣殿月台两侧各有碑亭一座,重檐歇山顶,黄琉璃瓦屋面。大殿两侧的两座碑亭内立有清雍正、乾隆皇帝御制碑各一块。

碑亭

碑亭

附属建筑

除中路外,东路为神库、神厨、宰牲亭、井亭等建筑,西路为关帝庙、遣官房、祭器库、典守房、乐舞执事房等建筑,多为在2003年历代帝王庙修缮工程中复建。

井亭

井亭

祭祀历史

从明嘉靖十一年(1532年)至清末的380年间,在历代帝王庙共举行过662次祭祀大典。

清朝历代统治者对帝王庙十分重视,摄政王多尔衮在清朝入关次年即下令规定每年春秋两季的次月择日遣官祭祀历代帝王庙。雍正继位当年即设立历代帝王庙供祀君臣的牌位,规定皇帝亲祭一上香,遣臣代祭时在三皇神位前三上香。

清雍正二年(1724年),皇帝亲祭,统一改为三上香。

清乾隆二十九年(1764年),历代帝王庙又重修,并添建了西南方碑亭(内立高宗《御制重修历代帝王庙碑》),将正殿及碑亭的绿琉璃简瓦易为黄瓦,正殿内添加了高宗御制“报功观德”匾额及“治统溯钦承法戒兼资洵哉古可为鉴,政经崇秩祀实枚式焕穆矣神其孔安”抱柱楹联。历代帝王庙景德崇圣殿在此次修缮中被提高等级,绿琉璃瓦被更换为黄琉璃瓦。

清乾隆时期,景德崇圣殿东西两侧的配殿中,还祭祀着伯夷、姜尚、萧何、诸葛亮、房玄龄、范仲淹、岳飞、文天祥等79位历代贤相名将的牌位。其中,关羽单独建庙,成为奇特的庙中庙。

关帝庙

关帝庙

入祀君王

明朝开国皇帝朱元璋确定祭祀的帝王是16位,清朝顺治皇帝定都北京后定为25位。康、雍、乾三代皇帝对历代帝王庙都非常重视。康熙曾经留下谕旨:除了因无道被杀和亡国之君外,所有曾经在位的历代皇帝,庙中均应为其立牌位。

乾隆皇帝更是提出了“中华统绪,不绝如线”的观点,把庙中没有涉及的朝代,也选出皇帝入祀。几经调整,最后才确定景德崇圣殿中共分七龛供奉188位中国历代帝王的牌位,位居正中一龛的是伏羲、黄帝、炎帝的牌位,左右分列的六龛中,供奉了五帝和夏商两周、强汉盛唐、五代十国、金宋元明等历朝历代的185位帝王牌位。

朝代 | 供奉帝王(庙号) |

三皇时代 | 太昊伏義氏、炎帝神农氏、黄帝轩辕氏 |

五帝时代 | 少昊、颛项、帝喾、尧、舜 |

夏 | 禹、启、仲康、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、廑、孔甲、皋、发 |

商 | 汤、太甲、沃丁、太庚、小甲、雍己、太戊、中丁、外壬、河亶甲、祖乙、祖辛、沃甲、祖丁、南庚、阳甲、盘庚、小辛、小乙、武丁、祖庚、祖甲、廪辛、康丁、文丁、帝乙 |

周 | 武王、成王、康王、昭王、穆王、共王、结王、孝王、夷王、宣王、平王、桓王、庄王、整王、惠王、襄王、顷王、匡王、定王、简王、灵王、景王、悼王、敬王、元王、贞定王、考王、威烈王、安王、烈王、显王、慎靓王 |

西汉 | 高祖、惠帝、文帝、景帝、武帝、昭帝、宣帝、元帝、成帝、哀帝 |

东汉 | 光武帝、明帝、章帝、和帝、殇帝、安帝、顺帝、冲帝 |

三国 | 昭烈帝 |

东晋 | 元帝、明帝、成帝、康帝、穆帝、哀帝、简文帝 |

南北朝 | 宋:文帝、孝武帝、明帝 齐:武帝 陈:文帝、宣帝 北魏:道武帝、明元帝、太武帝、文成帝、献文帝、孝文帝、宣武帝、孝明帝 |

唐 | 高祖、太宗、高宗、睿宗、玄宗、肃宗、代宗、德宗、顺宗、宪宗、穆宗、文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗 |

五代 | 后唐:明宗 后周:世宗 |

辽 | 太祖、太宗、景宗、圣宗、兴宗、道宗 |

宋 | 太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗、高宗、孝宗、光宗、宁宗、理宗、度宗、端宗 |

金 | 太祖、太宗、世宗、章宗、宣宗、哀宗 |

元 | 太祖、太宗、定宗、宪宗、世祖、成宗、武宗、仁宗、泰定帝、文宗、宁宗 |

明 | 太祖、惠帝、成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗、宪宗、孝宗、武宗、世宗、穆宗、愍帝 |

参考资料: | |

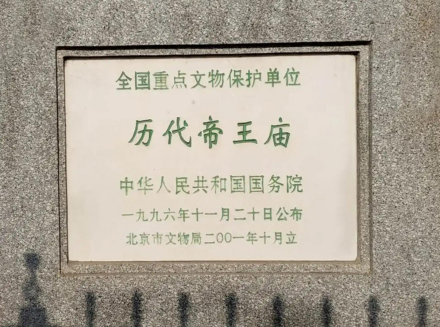

文保碑

文保碑

1996年,历代帝王庙被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

地址

历代帝王庙位于北京市西城区新街口街道阜成门内大街131号。

历代帝王庙

交通信息

自驾前往历代帝王庙:从北京西站出发,路程大约7.6千米,约需36分钟。从北京南站出发,路程大约8.7千米,约需39分钟。从北京站出发,路程大约8.4千米,约需29分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。