-

傩舞 编辑

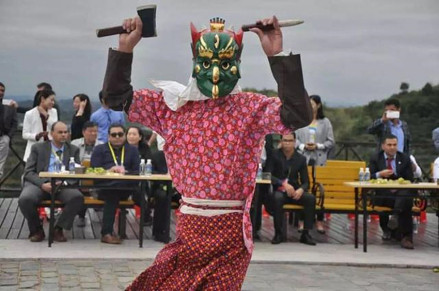

傩舞又称鬼戏,是汉族最古老的一种祭神跳鬼、驱瘟避疫、表示安庆的娱神舞蹈。在传统的华夏文明中,"傩"是历史久远并广泛流行于汉民族中的具有强烈宗教和艺术色彩的社会文化现象,它起源于汉族先民的自然崇拜、图腾崇拜和巫术意识。傩舞的起源与原始狩猎、图腾崇拜、巫术意识有关。周代时,傩舞纳入国家礼制。先秦文献记载,傩礼是希望调理四时阴阳,以求寒暑相宜,风调雨顺,五谷丰登,人畜平安,国富民生。汉唐时宫廷大傩仪式隆重,并传入越南、朝鲜半岛和日本。北宋末期宫廷傩礼采用新制,傩向娱乐化方向发展。元蒙因信仰不同,傩礼受到排斥。明代恢复过宫傩,清代宫廷不再举行。但《论语·乡党》中记载的"乡人傩"一直在民间延续,并与宗教、文艺、民俗等结合,衍变为多种形态的傩舞、傩戏,仍在我国广大农村流行,以江西、湖南、湖北、陕西、四川、贵州、云南、广西、安徽、山西、河北等省遗存较多,各地分别有“跳傩”、“鬼舞”、“玩喜”等地方性称谓。一般在大年初一到正月十六表演。傩舞表演时一般都佩戴某个角色的面具,其中有神话形象,也有世俗人物和历史名人,由此构成庞大的傩神谱系,“摘下面具是人,戴上面具是神”。傩舞是赣傩的主要表演形式,素有中国舞蹈"活化石"之称。傩舞伴奏乐器简单,一般为鼓、锣等打击乐。2006年5月20日,傩舞经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

中文名:傩舞

批准时间:2006年5月20日

非遗级别:国家级

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:江西省

遗产编号:Ⅲ-7

傩舞源流

傩面具

傩面具

关于傩舞,学者解说甚多,源于上古氏族社会中的图腾信仰,为原始文化信仰的基因,是广泛流传于各地的一种具有驱鬼逐疫、祭祀功能的民间舞,是傩仪中的舞蹈部分。最初流行于黄河、长江流域,后来传播到边远地区。

傩舞表演

傩舞表演

江西傩文化

傩舞表演

江西是中国傩文化的发祥地之一。创造了灿烂的江西青铜文化。新干县太洋洲商墓出土的青铜双角神人面具,透露了赣傩滥觞的信息。记载最早的赣傩是南丰县《金砂余氏族谱·傩神辨记》,其中说汉初长沙王吴芮奉命征伐闽越,驻兵南丰军山。为避"刀兵之灾",告诫乡民"传傩以靖妖氛"。唐代文化鼎盛,《开元礼》对州县傩礼的统一规定,推动了江西8州37县"乡傩"的传播,如南丰、萍乡、修水都有唐代建傩庙、供傩神的传说。梁代宗懔《荆楚岁时记》注引《宣城记》提到三国吴时,庐陵郡岁末有丐傩讨钱的习俗。 江西南昌·中国傩园的巨大雕塑

江西南昌·中国傩园的巨大雕塑

傩舞表演

傩舞表演

傩舞表演

傩舞表演

举行场所

傩舞表演

傩舞表演

基本形态

傩舞表演

傩舞表演

表演形式

傩舞表演

傩舞表演

傩戏节目

傩舞表演

傩舞表演

道具

傩舞表演

傩舞表演

服饰

傩舞表演

傩舞表演

祈求人丁繁衍

江西傩文化主题馆的巨大雕塑(傩冠)

江西傩文化主题馆的巨大雕塑(傩冠)

保护孩子

保护孩子是傩礼的重点。万载跳傩时大菩萨"团将",观者抱儿携女躲进其凉伞下,以求傩神保护。宁都中村九月傩舞"禳神",村民把重阳节与小孩满月、老人做寿都放在这一天过,希望孩子寿高重九。南丰跳傩不仅有祝贺生子的"喜事傩"节目,而且有还愿、拜契、打关等为小孩避邪免灾的傩俗。石邮村傩庙"搜傩"时,男孩子都可登上神坛和傩神太子挤在一起观看,乡民说:"太子保护小孩看傩,不怕神神鬼鬼。

祈祷农业丰收

祈祷农业丰收是傩祭仪式的另一个重要目的。南丰傩神西川灌口二郎,原由农神兼水神的李冰父子衍化而来;而傩神庙中又都塑有土地神像,特别是上甘村傩庙的土地神比真人还要高大,衣袍腹前画有"白兔衔桃枝"图案。兔能多产,桃可避邪,这种象征符号表达了乡民对谷物丰收和人丁繁衍的祈祷。傩祈丰年还表现在立春日举行的迎春礼中。清《建昌府志》记载:迎春行耕籍礼后,"复有竹马、大傩、和合、狮子之戏,衣彩衣,戴面具而舞。"建昌府所辖的南丰留存上述各类傩舞,而且首跳的"竹马"舞都是一足跳跃,有古代祈雨之舞——商羊舞"屈其一足起舞"的特征。《獭捉鲤鱼精》是根据《礼记·月令》春天物候"獭祭鱼"编创的傩舞,艺人将鲤鱼精面具画满麻点,强调它是雄性,表达了乡民春天不伤母畜的环保意识。清代萍乡也有傩舞迎春的记载。

南丰跳傩

申报地区或单位:江西省南丰县

傩舞是 “跳傩”的主要表现形式,原为祭神驱疫的仪式舞蹈,后发展为娱神娱人的傩舞。南丰傩舞流传于江西省南丰县180个村庄,传播面广,是民众喜爱的民间舞形式。南丰傩舞历史悠久,几经演变,清初傅太辉《金砂宋氏傩神辨记》载:“汉代吴芮将军……祖周公之制,传傩以靖妖氛。”可见汉时南丰一带已有跳傩。经过一千多年的发展,到明清时期,南丰跳傩吸收了戏曲、木偶、灯彩、武术等多种表演技艺,变得更加世俗化、娱乐化。新中国成立后,传统的跳傩在民间依旧传承,延续着其草根文化的命脉。

南丰傩仪结构复杂,由跳傩仪式、杂傩仪式等构成。跳傩仪式由起傩、跳傩、驱傩等基本程序构成;杂傩仪式有“跳竹马”、“跳和合”及“跳八仙”仪式三种。南丰傩仪中的舞蹈形态众多,现保留82个,其中包括单人舞《开山》、《钟馗》、《财神》、《哪咤》,多人舞《跳判》、《傩公傩婆》、《对刀》,技巧舞《演罗汉》、《观音坐莲》、《普贤骑象》及舞剧节目《西游记》等。南丰跳傩面具造型各异,千容百态,有180种之多,其中包括驱疫神祗、民间俗神、释道神仙、传奇英雄、精怪动物、世俗人物等。其所用道具法器名物众多,主要可为五类,兵器军具类包括斧、刀、枪等,法事器具类包括铁链、桃剑、棕叶等,灯烛炮杖类包括火把、蜡烛等,食物供品类包括三牲(肉、鱼、鸡)等,生活用具类包括手巾、镜子、酒杯等。南丰跳傩内容丰富,形式多样,地方风味浓郁,文化底蕴深厚,深受民众的喜爱。

随着经济全球化和现代化、城镇化发展趋势的加强,南丰跳傩赖以生存的环境发生了巨大的变化。传统民俗生态依托渐失,艺人队伍后继乏人,傩班渐减。有鉴于此,急需加以保护扶持。

婺源傩舞

申报地区或单位:江西省婺源县

婺源傩舞俗称“鬼舞”或“舞鬼”,历史悠久,节目众多,风格独特,是中国古代舞蹈艺术史研究的“活化石”,深为国内外专家、学者所注目。

通过多年的调查,婺源傩舞节目有一百多个、傩面两百多个。由于社会历史等原因的影响,现存秋口镇长径村“驱傩神班”有演员19人,面具三十余个,其中有4个原始木雕面具,可演节目24个。婺源傩舞节目很多,有反映神话故事、民间传说的《开天辟地》、《太阳射月》、《孟姜女送寒衣》等,表演形式有独舞、双人舞、三人舞、群舞等。婺源傩舞动作十分丰富,模拟女性的舞步“妮行步”,《开天辟地》中的“辟斧”、“拗斧”、“磨斧”,《丞相操兵》中的“上、中、下十字架”、“操兵步”、“拍手一照”、“拍腿过河”、“耍羽毛”、“舞花”、“轮棍”,《太阳射月》中的“摸胡点”、“单摸胡”、“双摸胡”等都别具一格,保留着古朴、粗犷、简练、夸张、形象、传神的独特风貌。这些动作多顺拐、屈膝、下沉、含胸、挺腹,具有沉而不懈、梗而不僵的特色。音乐伴奏由打击乐、曲牌和唱腔三个部分组成,有专用的锣鼓谱和曲牌,遵循舞止曲终的原则。

婺源傩舞曾于1953年赴北京参加全国首届民间音乐舞蹈会演,《丞相操兵》等四个节目入选《中国民族民间舞蹈集成》。2005年6月参加“中国江西国际傩文化艺术周中外傩艺术展演”,荣获金奖和优秀表演奖。婺源傩舞以古朴的舞蹈风格和众多的表演节目承载着丰富的传统文化内容,值得人们加以珍视。

乐安傩舞

申报地区或单位:江西省乐安县

乐安县的东湖村位于江西省乐安县城南30华里处,村里的杨姓氏族世代流传着一种古老的跳傩仪式,当地人称为“滚傩神”,此仪式规约森严,概不外传。东湖“滚傩神”已有近千年历史,它被当地作为驱邪纳福、保境安民的一种仪式传承延续。村中傩神庙(始建于清乾隆八年,现已倒塌)前曾写有一副对联“傩驱瘟疫丁盛畜旺,神佑乡里邑立村宁”。

“滚傩神”所戴的面具与其他傩舞不同,不是整个罩住脸部,而是由上额下嘴两个断片组合而成,有猪嘴、鸡嘴、鹅王、东岳、判官、白虎精、歪嘴婆婆等18面。伴奏音乐为一鼓一锣,节奏为反3/4拍,弱拍在前,强拍在后,很有特色。东湖傩班由12人组成,主要表演的节目有《鸡嘴》、《猪嘴》、《板叉》、《唱文戏》、《捉鬼》、《牛魔王》、《七星》、《踩爆竹》等。这种傩舞既有独舞,也有双人舞,表演时多持道具,舞蹈动作古朴粗犷,刚中有柔,有“踢腿蹲裆”、“反弹射箭”、“拂脸甩手”、“汇步”等动作技巧。如遇瘟疫灾害,则18个傩神全部出动,走村过户搜索驱邪,整个过程显得较为原始,很少人为加工的痕迹。

“滚傩神”中“猪嘴”、“鸡嘴”的造型动作及表演风格在我国傩舞中实属罕见,是惟一幸存的最古老的傩仪和傩舞。

浦南古傩

浦南古傩

浦南古傩

精神支柱

傩舞

傩舞

文化价值

“傩文化”不仅具有人类学、宗教学、民俗学、考古学、艺术学等诸多方面的价值,而且是“非物质文化遗产”,具有不可再生性,一旦消失,就永远不可能复活。

傩在漫长的传承和发展过程中,融合了人类学、社会学、历史学、宗教学、民俗学、戏剧学、舞蹈学、美学等多种学科内容,积淀了丰厚的文化底蕴。

儒道释文化

傩吸收了儒道释文化因子。一是吸收了它们的神灵体系,壮大了傩坛威力。赣傩神(面具)有紫微大帝、太白金星、真武大帝、八仙、刘海、张天师、马(灵官)赵(朗)关(公)温(琼)四天将、六丁六甲等道教神仙和护法神将,也有如来佛、弥勒佛、观音、金刚、阎罗、目连、十八罗汉、四大天王、哼哈二将等佛教菩萨和护法神;还有韩擒、寇准、范仲淹、包拯、秦叔宝、尉迟恭、华佗、孙思邈等儒家人物和英雄神将。二是借用它们的礼仪制度,丰富自己的驱鬼逐疫仪式,如赣傩中的道教斋醮仪式和符 咒语,南丰傩中的儒家行为规范和礼仪乐制。三是表达它们的思想内容,扩展傩舞傩戏的娱乐功能,如赣傩中道教神 驱邪斩妖节目和道家五行观念,释家普求众生的节目和因果报应思想,儒家读书入仕的节目和"神道设教"思想等。赣傩兼收并蓄,有多元宗教文化特色。

上古神话

傩融合了上古神话传说。有的神话直接与傩有关,如颛顼时傩以驱疫鬼之子神话、神荼郁垒缚鬼饲虎神话、黄帝杀蚩尤以其形厌邪魅神话、黄帝以次妃嫫母为方相护丧神话等。 有的神话节目反映了上古人类与自然斗争和社会斗争,如赣傩中《开天辟地》的盘古神话、《后羿射日》的羿射十日神话、《傩公傩婆》的伏羲女娲创生神话、《二郎发弓》的高 求子神话、《跳白 》的白泽神兽言鬼神之事神话、《跳判》的钟馗不同来历神话、灌口二郎神部将《解傩》逐疫的李冰治水神话,以及《猴子悬梁》、《猢狲与蟾》、《捉猿精》、《孙悟空》反映的猿猴图腾神话等等。赣傩中的神话传说,折射了中国古代历史文化影像。

戏剧因素

傩蕴含了戏剧发生和发展因素。宋代朱熹说过:"傩虽古礼而近于戏。"在南丰,南宋不仅有《观傩》诗描写的早期傩戏演出,还有迄今为止最早移植"永嘉戏曲"的记载;南丰宋代传入的清源真君傩神,是明代汤显祖记载的宜黄戏神;南丰广泛流行的傩舞与新田孟戏,与广昌明代流传的孟戏有千丝万缕的关系;赣地开新戏台仪式,吸收了赣傩祭祀仪式;地方戏演出前的《加官》、《魁星》、《灵官》,分明来自傩舞;赣傩的《目连救母》、《古城会》、《天门阵》、《水漫金山》等节目,又引自戏曲或木偶戏。这些,为傩戏艺术研究提供了鲜活材料。

民俗文化

傩吸附了中国民俗文化。乡傩与民俗结合形成傩俗。赣傩习俗包括物质傩俗、社会傩俗、精神傩俗等多种文化事象,如傩庙装饰、宅院驱邪、傩服求子、傩饭禳灾、傩名辟疫、傩舞祝寿、傩事禁忌、方相送丧等等。赣傩多在春节期间活动,民俗文化更浓。在南丰,上百个傩班出坊跳傩,送福迎祥,娱神娱人,联络族众,和谐邻里。元宵前后,乡民又将傩舞、傩仪与戏曲演出、灯彩游艺、民俗礼仪等结合起来,纵情欢愉,宣泄情感,满足了广大群众对美好未来的企盼。

传承体系

国家级非物质文化遗产--傩舞

傩还创造了自己的传承体系。乡傩是农耕文化的产物,参与者都是农民,仅南丰就有3000多农民艺人,按各村情况组成族傩班、村社班、私家班。弟子不限,既有5人一班,也有24人一班,大家和睦相处,平等相待。为首者或按资升迁,或众人推选,或抓阄确定,有大伯、正印、头首、坐案、老座、傩长等称呼。管理方法因地制宜,有族姓世袭、轮流负责、共同参与等多种形式。资金自筹,收入平分。赣傩艺人创造的管理模式和传承方法,体现了农民的非凡智慧。(图册来源 )

应用场合

跳傩舞主要用于民间进行开地(工程开工)、开盘(工程落成)、开业(新业初开)、开台(影剧院落成)、开庙(庙宇新修)、谢土(新居乔迁)、婚寿(结婚和祝寿)、祈福(求子求财)、除煞(镇煞除邪)、节庆(节日庆典),祈求盛世六和时举行的节庆祈福仪式。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。