-

中国山水画 编辑

中国山水画简称“山水画”。以山川自然景观为主要描写对象的中国画。形成于魏晋南北朝时期,但尚未从人物画中完全分离。隋唐时始终独立,五代、北宋时趋于成熟,成为中国画的重要画科。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

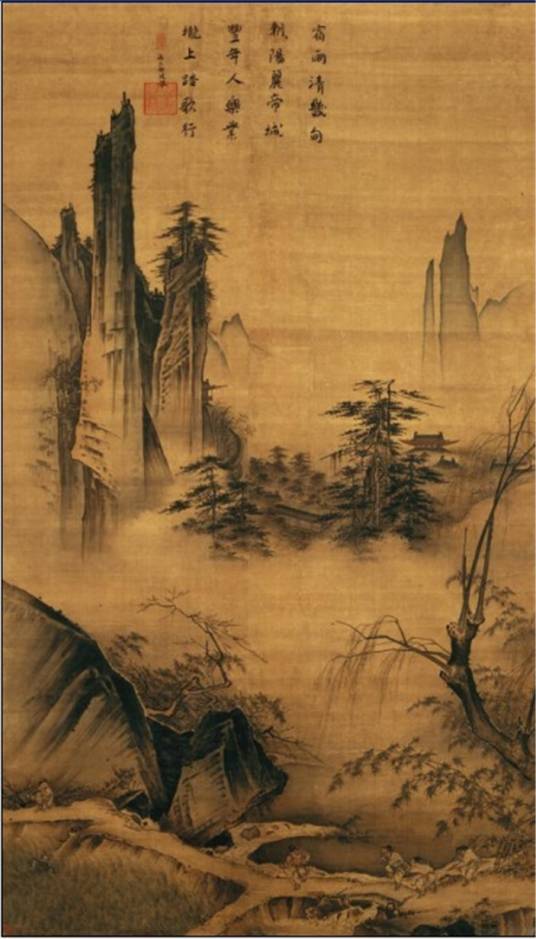

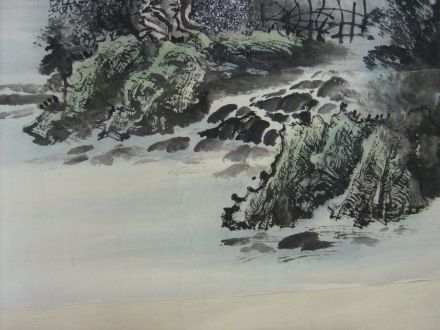

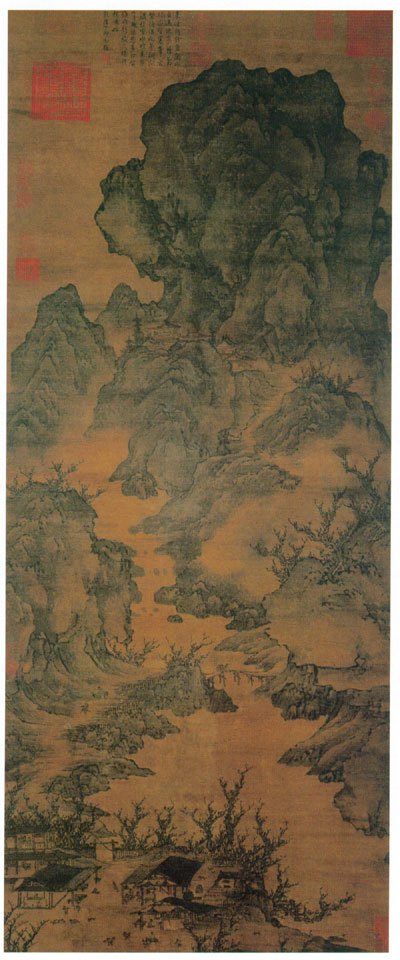

北宋 关仝《山溪待渡图》

北宋 关仝《山溪待渡图》

山与水。《墨子·明鬼下》:“古今之为鬼,非他也,有天鬼,亦有山水鬼神者,亦有人死而为鬼者。”《三国志·魏书·贾诩传》:“ 吴 蜀 虽蕞尔小国,依阻山水……皆难卒谋也。” 唐柳宗元《渔翁》诗:“烟销日出不见人,唉乃一声山水绿。”2.

泛指有山有水的风景。《宋书·谢灵运传》:“出为 永嘉 太守。郡有名山水, 灵运 素所爱好,出守既不得志,遂肆意游遨。” 清 恽敬 《重修松窦庵记》:“后 陈茂才 云渠 来谈,县西山水之胜,皆远在数十里外,以暑不及游,因同游县东之 松窦 。”3.

山水画的简称。 唐 杜甫 《存殁口号》之二:“ 郑公 粉绘随长夜, 曹霸 丹青已白头,天下何曾有山水,人间不解重骅骝。” 宋 张淏 《云谷杂记》卷四:“ 王象先 于鹅溪绢上作山水,不如意,急湔去故墨。” 清 焦循 《忆书》六:“先曾祖母 卞孺人 幼时, 卞公 无子,深爱之,延师教以诗画,遂工山水,诗画外无他好也。” 张天翼 《新生》:“ 章老先生 总炫耀他家藏的东西, 吴昌硕 刻过一幅图章送他,他还藏了一幅 倪云林 的山水,上面有 张延济 的题跋。”4.

山中之水。《南齐书·高逸传·徐伯珍》:“山水暴出,漂溺宅舍。”《新唐书·五行志三》:“ 咸亨 四年七月, 婺州 大雨,山水暴涨,溺死五千馀人。”5.

犹山野。 宋 王安石 《赠李士云》诗:“ 李子 山水人,而常寓城郭。” 宋 苏轼 《径山道中次韵答周长官》:“聊为山水行,遂此麋鹿性。”

起源

古代山水画

古代山水画

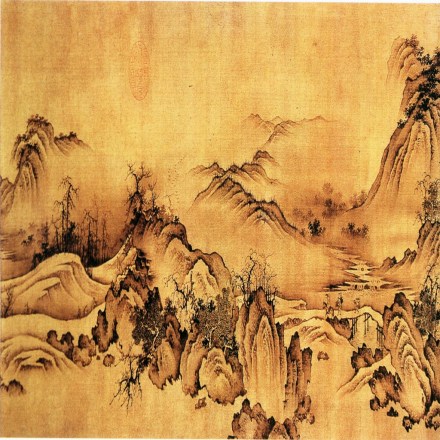

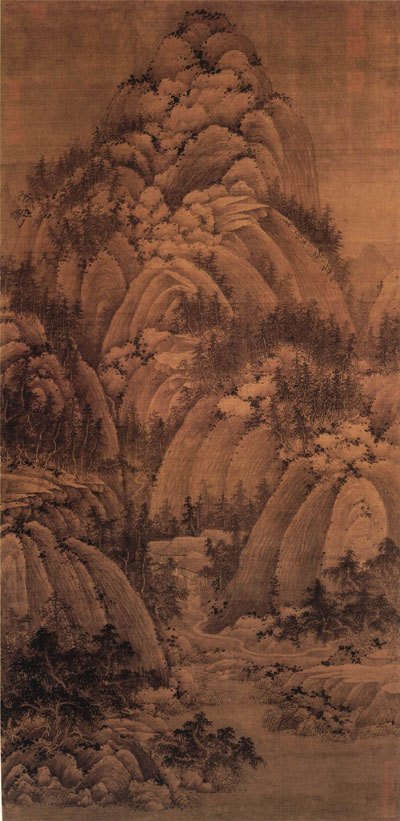

北宋 范宽《临流独坐图》

北宋 范宽《临流独坐图》

最早的山水画

隋朝 展子虔《游春图》

隋朝 展子虔《游春图》

秦汉时期

明代中国山水画

明代中国山水画

倪瓒《幽涧寒松图》台北故宫博物院藏

倪瓒《幽涧寒松图》台北故宫博物院藏

魏晋山水诗

古代山水扇面

古代山水扇面

山水画的确立

中国山水画

中国山水画

这一模板作用的确立,主要源于以下几点:

1.山有受光面、背影,水有倒影,祥云可成为东与西的重要观照,水天的“空青”可托出有太阳的天气。

2 . 按照东西的顺序排置远近山峰,营造一个高峻险绝的境地。

3 . 中段布局主要讲求取势的“对峙”,具有相对意义。

1.东、西、中三段山要用“紧凑性”将长卷关联起来。在山的三分之一以上部位,做清气使之分为两重。

五代

五代

被称为中国第一篇山水画论的是宗炳的《画山水序》。宗氏提出了著名的透视法则:“竖画三寸,当千刃之高;横墨数尺,体百里之远”。与宗氏同代的王微,亦是纵情丘壑的人物,他在《叙画》中提出了“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”的怡情说,和“一管之笔,拟太虚之体;以判躯之状,尽寸眸之明”的尺幅千里说。可以讲,至魏晋以降,中国山水画的远取其势、近取其质的核心认信已确立了逻辑起点,而空间视觉原则也得以逻辑的深化。

明 张宏《华子冈图》局部

明 张宏《华子冈图》局部

北宋 王希孟《千里江山图》

北宋 王希孟《千里江山图》

系统化

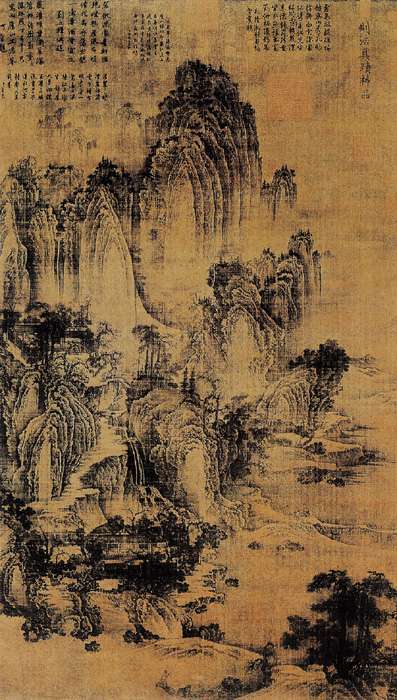

荆浩《匡庐图》

荆浩《匡庐图》

首先,荆浩提出了中国山水画的系统美学理论:他的主要著作有《笔法记》和《山水节要》。在论著中,他提出了“代去杂欲”的养德说;“气、韵、思、景、笔、墨”的六要说;“明物象之深”、“搜妙创真”的师法自然说;有形之病与无形之病的二病说;“筋、肉、骨、力”四势说;“神、妙、奇、巧”的四品说。荆浩把艺术的追求理性化为:气质俱佳、六要齐全、二病毫无、四时齐备,且县天成之妙。

关仝《关山行旅图》

关仝《关山行旅图》

第三,荆浩提出了中国山水画的中心全景模式:相传其《匡庐图》主峰置于中轴线上,视点可用“上突巍峰,下瞰穷台”加以形容。依据主轴线,主次、错落、勾连、参差、远近、高下、虚实、藏露、“天、地、中”等等范畴均关联演绎,首次系统运致了中国画成象空间的知觉心理范畴。若我们今日再用整体连续性梯度重叠的空间理论加以诠释,就可以得出主轴对称、正面垂直平移、梯度致深、连续完形的重叠透视法则,这一“大山堂堂”的雄伟视线,是中国画特有空间模式的经典写照,是今日最值得再认知的科学课题。

师承于北宗的三大家,“智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程”。有“出篮”之美的关仝,相传其出笔的《关山行旅图》和《山溪待渡图》,“石体坚疑、杂木丰茂、台阁古稚、人物幽闲”,成关家风范。

北宗

扇画山水欣赏

扇画山水欣赏

被称为“宋画第一”的范宽,得山之骨法,其《雪景寒林图》则被称为天上神品,而《溪山行旅图》则被徐悲鸿评为“中国所有之宝者吾最倾倒者。”可见范宽的代表性。其峰峦浑厚、势壮雄强、落笔老硬、与山传神的风范,把北宗的壮美之境推于极致。

被一些人称之为“古今第一”的李成,气象萧疏、烟云清旷、毫锋颖脱、墨法精微。其独擅的平远风格,朝野珍视,遗憾的是至今未见真迹,相传的《读碑窠石图》可能为摹本,但这种一变荆、关壮润为清润的文韵风格,对后世的影响极其深远。他的卷云皴和平远烟云不仅陶醉了许道宁、郭熙、王洗,对以枯木竹石为立意的文墨山水亦为法师。

总之营丘之文、中正之武、关家之风,构成了北宋时的主体风格。自荆浩提笔立章,三家鼎足以来,中国山水画的勾斫之法可谓由成熟而达一新的高峰,说其百代标程、里程碑式的建树,一点也不为过。

南宗

在荆浩开辟北派山水的同时,董源开辟着南派山水。

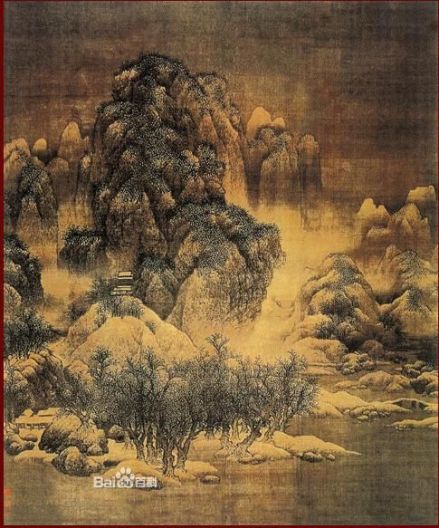

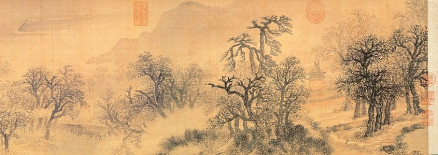

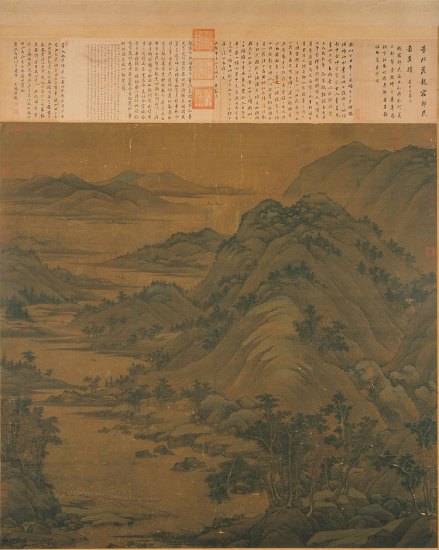

五代 董源《夏景山口待渡图》

五代 董源《夏景山口待渡图》

在这番天地中,起法于惠能的六祖革命使南禅的美学思想渐成主体。虚空明境的审美意趣,淡若似水的逸品追求,娱情遣性的为已抒发,一时成为士者的观照。王维以明心观性为逻辑起点,引禅入画,率先以水墨之法表现了净心顿明的空浩之境。“逸”第一次与“神”并肩成为最为重要的美学范畴。王维的意义主要有二:一是以诗为画,禅意澄明,给人一种自娱田园的怡静,意象远逸画外,颇耐咀嚼。二是水墨为法,墨的秩序法则第一次提到艺术的高度,用水样情调体诗样禅意,诗情画意可谓由此而生。鉴于摩诘极高的文化修养,因此其所为笔墨一直成为后来文士的崇尚。山水画做为“为己”文章,文人画作为“为己”逸致,可从摩诘始。水墨文章从这一刻起,已标为圣者说,成为人们参悟的模板。

完成水墨系统化集成的是南唐北苑使董源。董北苑以江南景色为画图,开“平淡天真、融浑静穆”的南派师法。若说影响,可称五代以来皴法体系的始鼻祖(集大成者)。

第二度山水画的革命,从实践意义上说是一次皴法革命。董源的历史意义,在于集皴法认知之大成,立皴法美学之系统,中国山水画的皴法之美至此独立于美学之林。

古代山水画赏析

古代山水画赏析

以皴为美的山水画,从视觉心理角度看,主要是人们面对自然时藉于观察而形成的一种有创意的视错觉笔墨。这类笔墨有效回答了中国人如何在一个二度的平面中表现三度感。从这一意义说,笔墨即为美,即为空间,即为自然的同形,它是一个复杂的系统结构,它并不是欧洲古典视错觉中心的同义(固定光源所产生的错觉空间的观念: 一个关于定向、距离与阴影的法则),它是中国人独特的空间视错觉。若我们用科学的原理诠释古典的笔墨,会看到皴法美的一些基本结构:a . “点、线、面”的立体结构。山水画发展至成熟,最显著的标志便是皴法有了三维认知,其“线 — 披麻皴、点 — 点错皴、面 — 斫垛皴”的基本定义,为中国画的空间描述奠定了基础。b. 凹凸感的视觉结构。最有意义的是提出了凸处稀、凹处密的视错觉观,实质上这是墨的明度效应,中国人一开始便执着于觉察不到光线作用的绘画法则(这一令现代西方着迷的观念),从而在阴阳、疏密、远近的质地范畴描写上,有力依据笔墨(明度)对衬关系将“远映”效果达于极致。c 笔与墨的有机结构。与荆浩笔墨并重同义的,是董氏之风更趋于笔墨的灵活与互运,以勾、皴、点、染的不同技法,抒状风、晴、雨、雪的不同气象,从而实现峦光山色、朴茂静穆的平深布局。有了这三点基本认知,中国山水画在形状、形式、空间、色调这四大基本范畴上即有了一个系统的结构,以皴为法的笔墨成为中国山水画演义的美知主脉。

北宋代表画家

董源《龙宿郊民图》

董源《龙宿郊民图》

有自抒之见的巨然,从董源出而又现天真。其《万壑松风图》、《秋山问道图》为董氏革命后的又一小变。他善用长短披麻皴,山顶多矾头,水边多风吹蒲草,近树多曲、远树皆直,淡皴浓苔、破笔焦墨,尤其是中点苔法更是独见创意。后者说他在意境上发扬了“不装巧取、皆得天真”的董氏之风,但于藏笔于肉的董氏笔墨不同,巨公笔墨于肉透骨,志趣各有不同。

在荆、董开启的北、南革命的皴法运动中,“米家山水”亦显示了独有的个性。米芾长子米有仁,从董、巨处汲取营养,但他以打点为皴,一改线皴的规范,加之草草墨戏,一笔拖泥带水皴,亦见苍润奇雅,对后世影响颇深。

北宋另一主要流派山水画家是范宽。范宽与李成虽然是北方流派,但是与李成有很大的不同。他的画体现的是壮武的风采,王诜将他与李成比较,称之为“一文一武。”范宽传世的作品有《溪山行旅图》、《雪景寒林图》等。他画山水,强调主峰突出,要占三分之二的画面。以一种雄伟峻厚的气势,真山压面显示一种咄咄逼人的威严。同时,范宽又十分重视具体景物深入细致的刻画,精心经营山坳深壑中的飞瀑流泉和山峦的顶端密密层层的树木。特别是正面的山体以稠密的小笔,皴出山石巨峰的质与骨。这种皴法便是后人所称的“钉头皴”或“雨点皴”,稍大一点的被称为“豆瓣皴”。

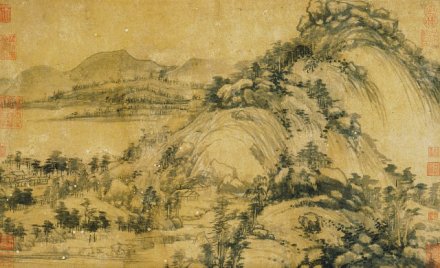

当然,有宋时在水墨胜出的同时,青绿亦成为院体的重要承接。最值得重视的便是王希孟和他的《千里江山图》。这位年仅18的天才学子,凭藉对祖国山河的特殊感悟,以艺术的想象凸现了煌煌巨制的宏远境界。古时即有评家说此画“独步千载,殆众星之孤月耳”。

清明上河图 张择端 (局部)

清明上河图 张择端 (局部)

从这一背景出发,在二度变法的集成中,中国山水画的空间构成说亦应成为研究的重点。最有概括意义的是郭熙的“三远说”。即《山水训》中指出的:“山有三远,自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,渭之平远。”若再考虑青绿与荆、董开立的凹凸笔墨法则,可以说一个具有独立意义中国画的透视原则已经形成。

南宋代表画家

时至南宋,由赵王朝一统之初的偃武修文之策,进尔到似水文化之状,士大夫文化在科学、理学、文学、戏剧、瓷器、建筑、绘画等等方面都进一步取得了成就。而面向自然、融于自然、顿悟自然的禅道心态,亦成了一种渴求,入世中的出世,都市中的村野,呈相一种特别的美感体验。上至皇帝、中至翰林、下至布衣,都有移情自然、以画为寄的性志。这种朝野一心的创作纷围是前所未有的。正如是,山水画的二度变法才得以集为大成。

被称为南宋院体四大家的李、刘、马、夏,开创了至明清而憾力不衰、至东洋而文范远示的中国山水画的博大意境。

中国山水画

中国山水画

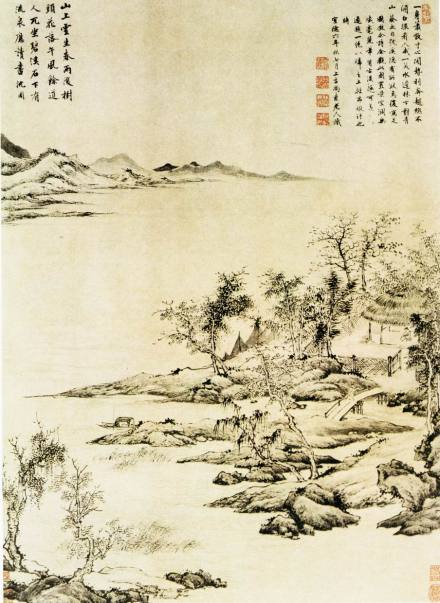

南宋 夏圭《溪山清远图》

南宋 夏圭《溪山清远图》

最有图形革命的是马远,他把视觉注意力引向虚旷空间,变全景式为一角式,且以边角之景,蕴示无限江天,这种空灵虚化的清旷手法,以大虚状大实,无画皆成妙境。在《寒江独钓》和《踏歌图》中,让人体验了平远布局内在的矛盾冲突。与此同时,被称为“夏半边”的夏圭,在简化时更注意“大纵横、小精密”的空白补意,在无墨处求画,其《溪山清远图》、《松崖客话图》代表了他这种简练苍劲、寓之于拙的风格。应该说自马、夏一变,中国画的空白观、疏密观有了真正意义的视错觉空间意识,水墨胜于勾填,亦成为中国山水美学重要的形式命题。

野逸之气

黄公望《富春山居图》

黄公望《富春山居图》

徐派

又称“徐家野逸”,简称“徐派”。中国著名的画派之一,也是五代山水画两大流派之一。代表画家为南唐的徐熙。他的作品注重墨骨勾勒,淡施色彩,流露潇洒的风格,故后人以徐熙野逸称之。徐氏的笔墨技巧,对于后世影响很大,至徐熙之孙徐崇嗣出,徐熙画派名声渐振。后经张仲、王若水,到明代沈周、陈道复、文征明、徐渭等人加以发展,成定型的水墨写意山水画,从而与黄筌的山水画派,两者互相竞争,影响了宋、元、明、清千余年的山水画坛。

吴门画派

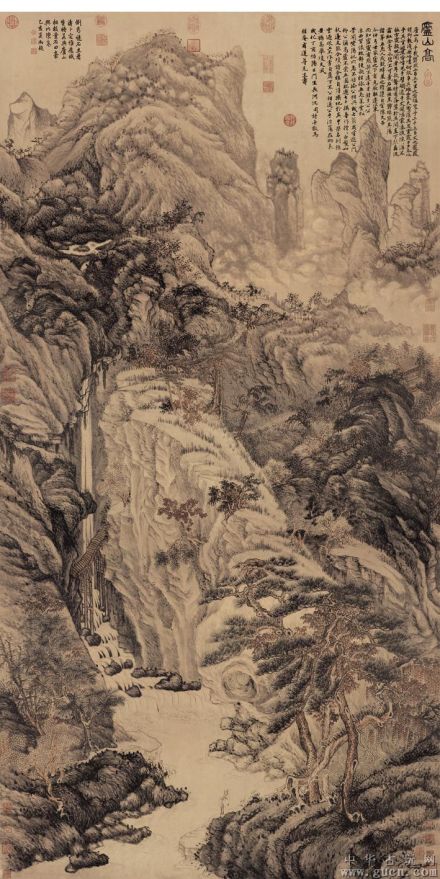

明 沈周《庐山高图》

明 沈周《庐山高图》

北方山水派

中国画流派之一,亦称“北宗山水画派”。中国山水画至北宋初,始分北方派系和江南派系。郭若虚《图画见闻志》说:“唯营丘李成,长安关仝、华原范宽,智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程。”又说 :“夫气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,墨法精微者,营丘之制也;石体坚凝,杂木丰茂,台阁古雅,人物幽闲者,关氏之风也”,李、关、范的画风,风靡齐、鲁,影响关、陕,实为北方山水画派之宗师。

南方山水派

五代 董源山水画作品

五代 董源山水画作品

湖州竹派

中国画流派之一。此派山水画以竹林为表现对象,以宋文同、苏轼为代表,尤以文同画竹最著称。明莲儒曾作《湖州竹派》,述自北宋至明代画家共有25人之多。因文同曾于湖州(今浙江吴兴)任太守,故称。元代张退之认为墨竹始于唐玄宗李隆基,吴道子、王维、李昂、萧悦等也善画竹。白居易曾作《画竹歇》赞萧。而至文同竹艺大进,文氏毕生画竹林山水。

常州画派

亦称“毗陵画派”、“武进画派”。中国画流派之一。常州(今属江苏)古名毗陵、武进,故又称“毗陵画派”、“武进画派”。此派以花卉、草虫写生为胜。所绘花卉,不用墨线勾勒,直接用彩色描绘。祖述于北宋初年徐崇嗣、赵昌的没骨法。常州画派自宋以来画家云集。始于北宋毗陵僧人居宁,居宁草虫似属禅林墨戏一路。南宋元初于青言、于务道祖孙以画荷著称。明代孙龙擅画泼彩写意花鸟。清代唐于光以“唐荷花”和恽寿平的“恽牡丹”为著名。到了清初常州山水画已达高峰。

米派

米芾山水画

米芾山水画

松江派

亦称“松江画派”。中国画流派之一。晚明松江府治(今属上海市)下三个山水画派的总称。一是以赵左为首的,称“苏松画派”;二是以沈士充为首的,称“云间画派”;三是顾正谊及其子侄辈代表,称“华亭画派”。

浙派

明 戴进《春游晚归图》

明 戴进《春游晚归图》

黄山派

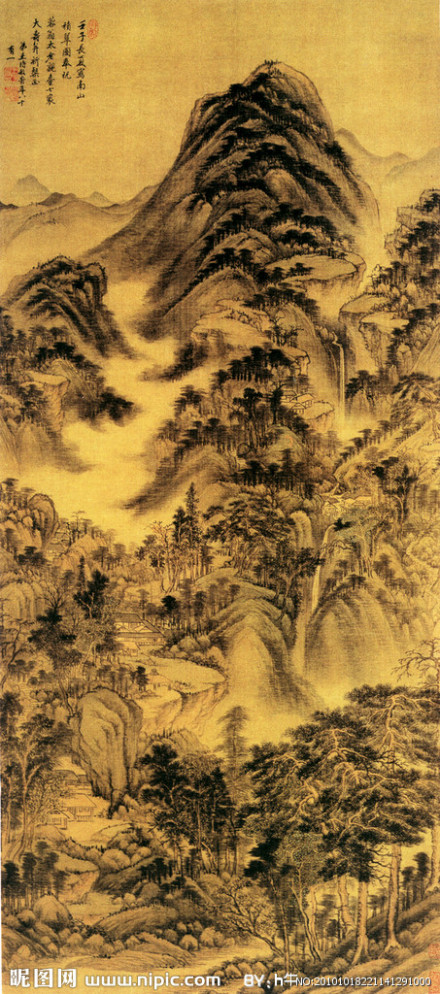

清 王时敏《南山积翠图》

清 王时敏《南山积翠图》

虞山派

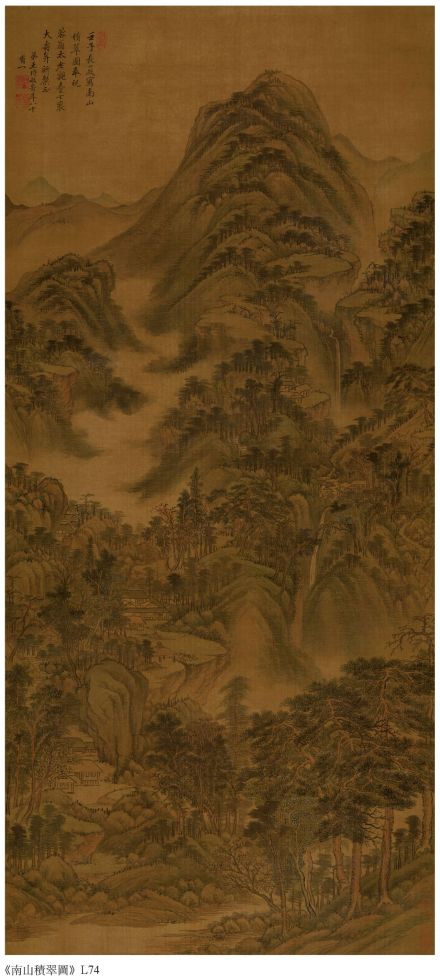

清 王时敏《南山积翠图》

清 王时敏《南山积翠图》

顾恺之

东晋 顾恺之《洛神赋图》(局部)

东晋 顾恺之《洛神赋图》(局部)

从古代起,中国的山水画的特点四必须有人或建筑出现在画上,这幅画才显出生气;从唐朝开始,中国的山水画开始分为南、北两派,北派的创始人是唐代画家李思训,他发明的大斧劈皴法,画中重用色彩,浓墨点苔上也用鲜亮的石青敷色,非常适合变现北方阳光灿烂、峭壁高耸的山峰。宋代的画家张择端、李唐、马远、夏圭等继承了他的风格,形成一种派别。

南派以被评作“诗中有画,画中有诗”的著名诗人王维为滥觞,运用披麻皴和宋代画家米芾发明的雨点皴或叫米点皴,多用墨色少用颜色表现蒙蒙细雨中的江南丘陵,后来发展到只用墨的水墨山水,王蒙、倪瓒等画家发展形成了南派风格。

南宋 夏圭《烟岫林居图》

南宋 夏圭《烟岫林居图》

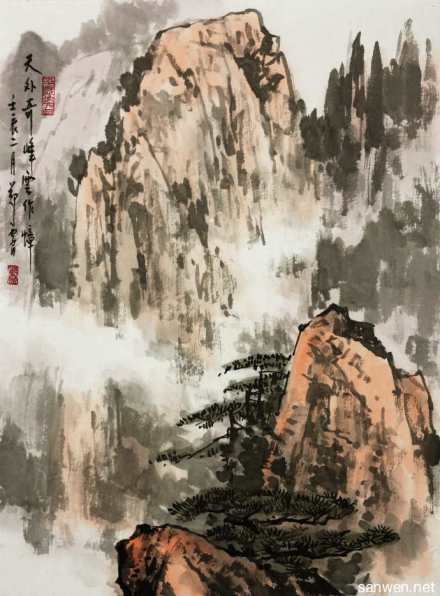

直到近代,山水画又重新发展,新一代大师如黄宾虹、李可染、张大千、傅抱石、关山月等人吸收西方绘画理论,深入观察自然,创作自己的风格,使山水画重新注入生气,将山水画发展到一个新阶段。尤其是关山月和傅抱石为人民大会堂合作的《江山如此多娇》开创了国画巨幅山水的先河。现代有出现许多表现新的题材的年轻山水画家,用国画技法描绘黄土高原、秦岭、太行、西北大漠、西藏雪山、热带雨林,甚至境外各国的风景。山水画出现一个全新的局面。

山水画:灵山静水香岸泊舟

历代山水画欣赏山水画

历代山水画欣赏山水画

隋唐伊始,中国山水画便有了独立的分科,自此山水、人物、花鸟,成为传统中国绘画熠熠生辉的三大艺术科目。而山水画不仅是世界艺术丛林中独特的风景,也承载着中国人文领域里最为深邃的寄托,伴随着中国艺术走过最为辉煌的历史时期。应该说,中国山水画得到大的发展,与“晋人向外发现了自然,向内发现了自己的深情

画中岸边芦苇,看似疏杂无致,实际上是画家内心的流露。荒野的此岸不是真正可以停靠的地方,画家所要寻找的那种充满香气的世界在远方,在彼岸,在山的那边,那世界光明无尘,万物澄澈,纵使世间遍寻不着,也要在心宇中营构这样一个理想空间。这幅画中小舟仿佛成了主角,停泊在岸边不远处,如同乘舟者的容与不进的心情。纵观山水画史,小舟似是历代画家不可或缺的元素,几乎成为了灵山静水意境中的眼睛。小舟是自由的,可以顺流而下,可以逆流而上,可以随着水面起伏荡漾,也可以在光风霁月的秀色山水中居停。小舟是孤独的,就像人站在宇宙中间一样,渺茫得如同一粒微尘。小舟是高华的,是画家心灵的映衬与魂魄的返照。然而这小舟有时候又是入世的,像柳宗元写的“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,小舟上面载着渔翁,他们的用意不是钓鱼,而是像周朝的姜尚一样,得到知音的欣赏!文人不仅仅是具有出世的情怀,更多的是希望能够为壮丽河山和芸芸众生奉献自己的才华和心智,小舟是随时可以起航的,扬满风帆地完成历史赋予的责任担当。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。