-

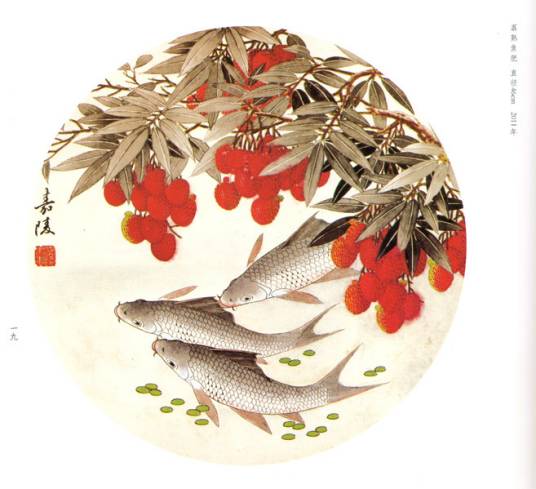

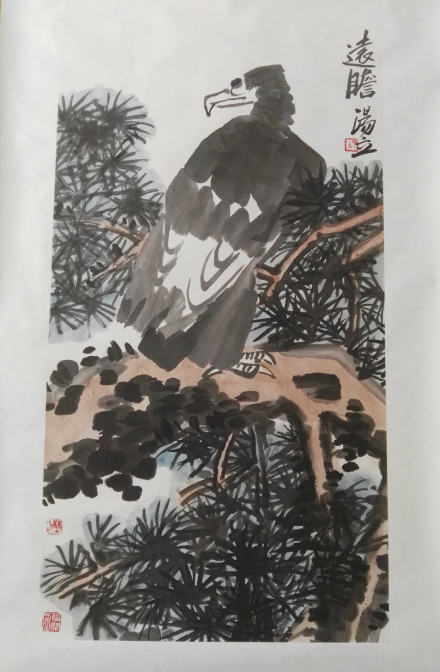

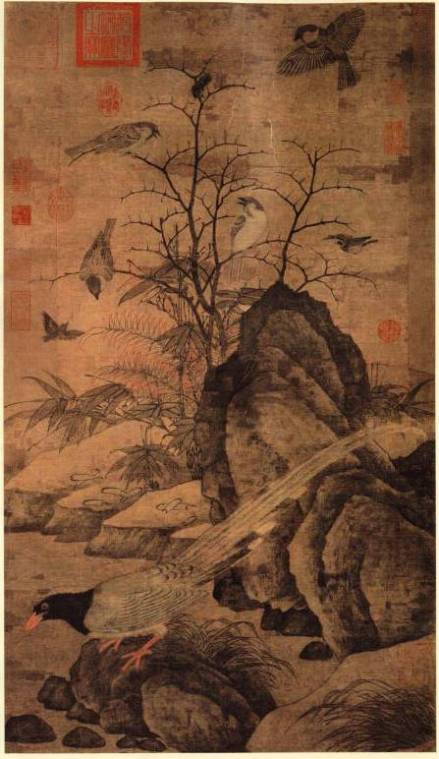

花鸟画 编辑

花鸟画,是中国画的一种,以花、鸟、虫等植物和动物为描绘对象的画。在中国画中,凡以花卉、花鸟、鱼虫等为描绘对象的画,称之为花鸟画。花鸟画中的画法中有“工笔”、“写意”、“兼工带写”三种。工笔花鸟画即用浓、淡墨勾勒对象,再深浅分层次着色;写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象;介于工笔和写意之间的就称为兼工带写,形态逼真。

花鸟画是以动植物为主要描绘对象的中国画传统画科。又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等支科。中国花鸟画集中体现了中国人与作为审美客体的自然生物的审美关系,具有较强的抒情性。它往往通过抒写作者的思想感情,体现时代精神,间接反映社会生活,在世界各民族同类题材的绘画中表现出十分鲜明的特点。其技法多样,曾以描写手法的精工或奔放,分为工笔花鸟画和写意花鸟画(又可分为大写意花鸟画和小写意花鸟画);又以使用水墨色彩上的差异,分为水墨花鸟画、泼墨花鸟画、设色花鸟画、白描花鸟画与没骨花鸟画。

独立时期

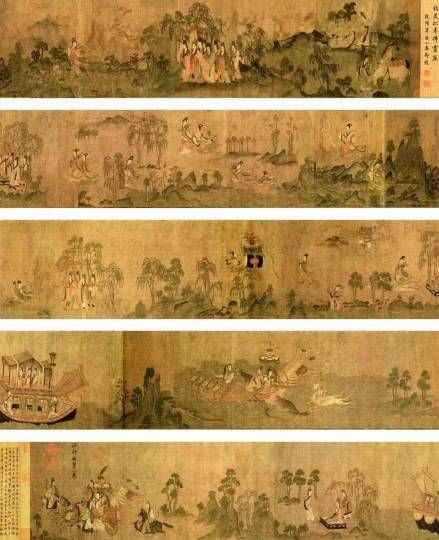

《洛神赋图卷》,顾恺之

《洛神赋图卷》,顾恺之

魏晋南北朝花鸟画之所以能独立成科,除了东汉奠定的基础外,当时的生命价值观也在起催化作用。300多年间连绵战祸动乱的生命无常,即使曹操,也交织了一种“白骨露于野,千里无鸡鸣”(《蒿里行》)的悲寂与“恩泽广及草木昆虫”(《对酒》1)的悲心。自古以来积淀的“自然“概念,使看来只是弱小生命的花鸟,也具有与其他生命表现同等的价值。

花鸟画独立时期的魏晋南北朝时代,人们对“自然”概念的理解,既是宇宙规律及自然实物本身,又是人的精神状态。这特别表现在以向秀、郭象为代表的哲学思想中。前者如“天者,自然也。自然既明,则物得其道也”;“天地以万物为体,而万物必以自然为正”。后者如“知天人之所为者,皆自然也,则内放其身,而外冥于物”。虽然这里显出了“自然”概念的多重性,却也因这种多重性加深了对“自然”概念的理解。特别由于“天人合一”的古老思维模式,最终作用于“我”与“自然”的一体认识上,例如产生了“自然生我,我自然生。故自然者即我之自然”的见解。这样的哲学思想对于社会现象所起的潜移默化作用,可能难以一一考证,但有两点值得注意:一是向往自然的思想倾向营造了六朝都城的许多园林,这使人们在居处得以营造良好的花鸟环境。二是善于用花鸟形象进行艺术思维,进而用这种思维去发现花鸟的自然。这两点,获得了较为深厚的花鸟艺术审美的社会基础。

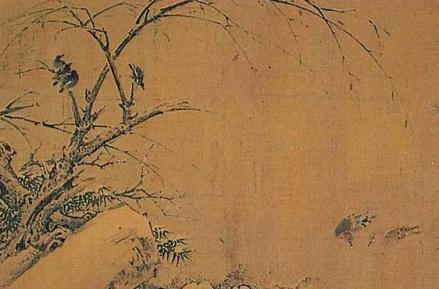

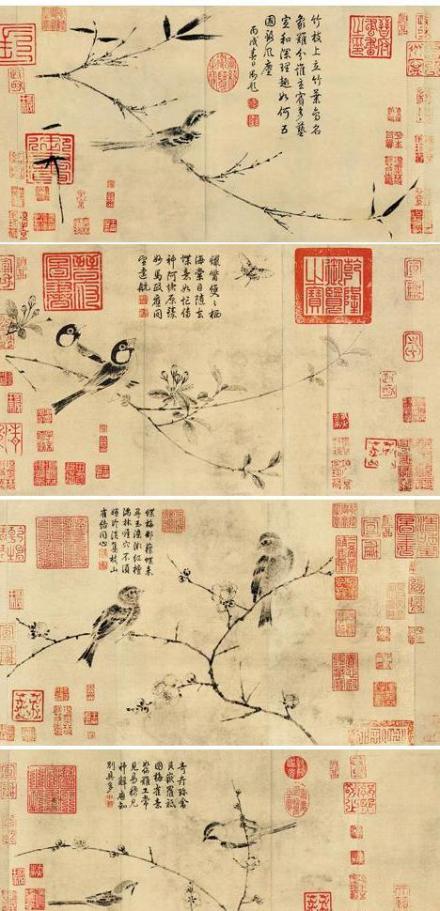

以工笔形态为主的花鸟画高峰时期

《雪竹文禽图》 黄荃

《雪竹文禽图》 黄荃

所谓“工笔形态”,是骨线晕染画法形成的一种风格系统。工笔形态花鸟画的表现以“神品”为理想追求。所谓“神品”,是“天机迥高,思与神合”的“应物象形”表现者。稍次者为“妙品”,乃为“笔精墨妙”、“曲尽玄微”的“各有本性”者。再稍次者为“能品”,为能画准物象“学侔天功”的”“象生动者” 。这是一个宫廷花鸟画的批评系统,唐宋宫廷院体花鸟画主要在该系统中取得成就。

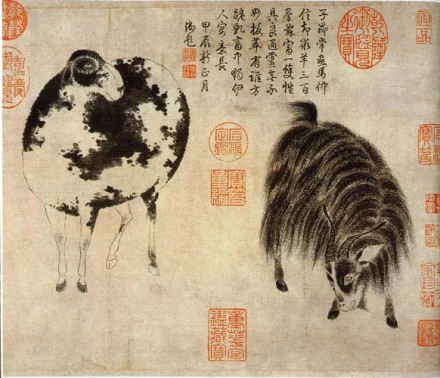

以水墨形态为主的花鸟画转型时期

《二羊图卷》赵孟頫

《二羊图卷》赵孟頫

花鸟画的水墨形态大发展的时代主要在元代。不过,元代以前的两宋水墨花鸟画已经在“隐逸”本质的文人情志中渐盛。那种积极入世却随时可以出世的中国传统文人人格,对于花鸟画的水墨形态具有积极推动的意义。

以水墨大写意形态为主的花鸟画多元时期

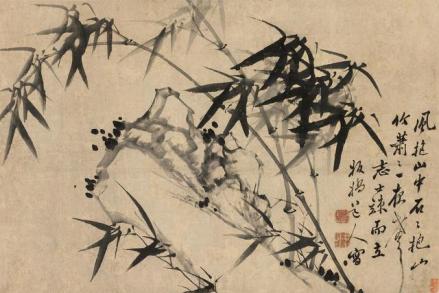

《竹石图》, 郑板桥

《竹石图》, 郑板桥

“大写意”,是约定俗成于书法笔意更无拘无束粗笔抒写心象的一个画法名词。相对传统院体花鸟画工笔形态的工整精丽,“大写意”有大大释放“形似”的意义。明代花鸟画以文人水墨大写意形态为主,同时其他形态也在发展中并存,形成了该时期花鸟画全面发展的生动局面。

传统花鸟画形态的继承与变革

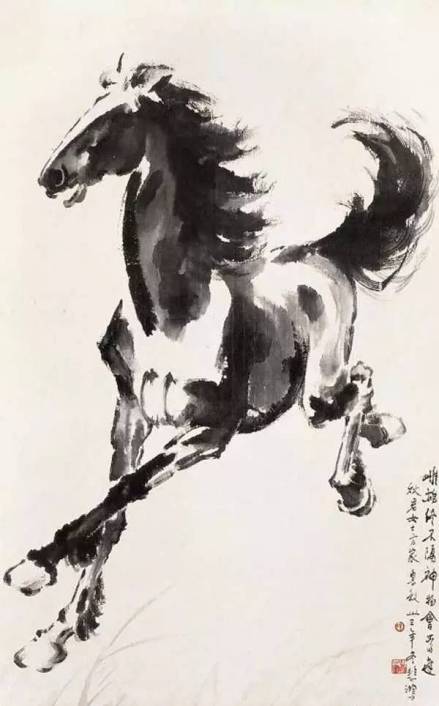

《奔马》徐悲鸿

《奔马》徐悲鸿

所引起的对于传统花鸟画形态的继承与变革,一方面是继承了文人画传统意义的大写意形态如以赵之谦、虚谷、吴昌硕为代表在继续稳步发展,同时小写意形态以任伯年为代表出现新敌。另一方西是出现了说意革新的意识,如民因伊始追求孙中山革命而面感中国艺术必须革新的高剑父,吹起号角而摇旗呐喊大声疾呼艺术革命。与志同道合的岭南同仁陈树人、高奇峰等,以吸收日本艺术为特点挑战因衰守旧的画坛。同时在民国时期酝酿的主动融汇中西的新形态,进入中华人民共和国历史时期之后,产生了以徐悲鸿、林风眠、刘海粟为代表的融贯中西的大家。同时在继承传统方西取得照目成就的大家更有齐白石、黄宾虹、潘天寿等人。在传统工笔花鸟方面,于非间、陈之佛、刘奎龄、李长白等各画出了时代的特色。由于近现代正在各方面经历深刻的变化,花鸟画所展现的活力,不与过去同。

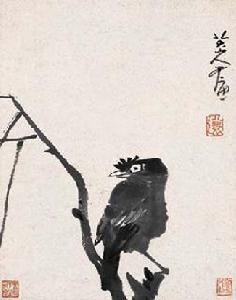

清 朱耷《花鸟册》

清 朱耷《花鸟册》

花鸟画中的画法中有“工笔”、“写意”、“兼工带写”三种。工笔花鸟画,即用浓、淡墨勾勒动象,再深浅分层次着色;写意花鸟画即用简练概括的手法绘写对象;介于工笔和写意之间的就称为兼工带写。

早在工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会,中国花鸟画已萌芽,天水放马滩出土的战国末期木板画《老虎被缚图》,是已知最早的独幅花鸟画 ,美国纳尔逊·艾京斯艺术博物馆所藏东汉陶仓楼上的壁画《双鸦栖树图》,也是较早的独幅花鸟画。花鸟画发展到两汉六朝则初具规模。南齐谢赫《画品》记载的东晋画家刘胤祖,是已知第一位花鸟画家。经唐、五代北宋,花鸟画完全发展成熟。

五代出现的黄筌、徐熙两种风格流派,已能通过不同的选材和不同的手法,分别表达或富贵或野逸的志趣。北宋的《圣朝名画评》更列有花木翎毛门与走兽门,说明此前花鸟画已独立成科。北宋的《宣和画谱》在总结以往创作经验的基础上撰写了第一篇花鸟画论文。

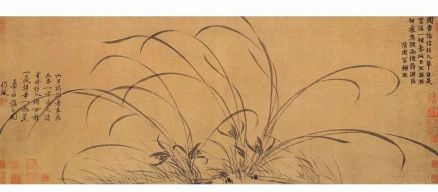

文章《花鸟叙论》,深入地论述了花鸟画作为人类精神产品的审美价值与社会意义,阐述了花鸟画创作“与诗人相表里”的思维特点。此后,画家辈出,流派纷呈,风格更趋多样。在风格精丽的工笔设色花鸟画继续发展的同时,风格简括奔放以水墨为主的写意花鸟画,水墨写意“四君子画”(梅、兰、菊、竹)相继出现于南宋及元代。

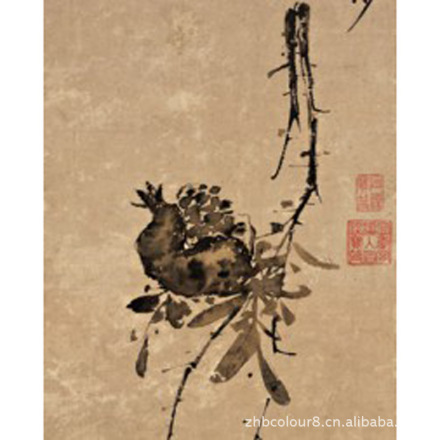

以线描为主要手段的白描花卉亦兴起于同时。随着写意花鸟的深入发展,以明末的徐渭为代表自觉实现了以草书入画并强烈抒写个性情感的变革。至清初朱耷则达到了史无前例的高水平。经过数千年的发展,中国花鸟画积累了丰富的创作经验形成了自立于世界民族之林的独特传统,终于在近现代产生了吴昌硕、齐白石、潘天寿、朱宣咸、关山月、李苦禅、汤立、刘小刚、吴悦石等花鸟画大师。

六朝时期

据史书记载,到六朝时期,已出现不少独立形态的花鸟绘画作品,如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等,虽然已看不到这些原作,但著录资料已表明当时花鸟画已具有相当高的水平了。

唐代

至唐代,花鸟画业已独立成科,著录中计有花鸟画家80多人。如薛稷画鹤,曹霸、韩干画马,韦偃画牛,李泓画虎,卢弁画猫,张旻画鸡,齐旻画犬,李逖画昆虫,张立画竹等等,已能注意到动物的体态结构,形式技法上也比较完善。

五代

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期,以徐熙、黄筌为代表的两大流派,确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型,“黄筌富贵,徐熙野逸”,黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇,在画法上工细,设色浓丽,显出富贵之气,徐熙则开创“没骨”画法,落墨为格,杂彩敷之,略施丹粉而神气迥出。黄筌之子黄居寀、居宝,徐熙之孙徐崇嗣、崇矩都是当时花鸟画的重要画家。

宋代

《戴胜图》,赵佶

《戴胜图》,赵佶

在题材上,宋代出现了水墨梅、竹、松、兰,淡墨挥扫,整整斜斜,不专以形似,独得于象外。以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强寄于“四君子”上,这种文人画思想的加入,为花鸟画注入新的内容。以文同、苏轼为代表的这一派,已有别于流行时尚的清新风格,获取朝野称赏,并加速了他们的画风成为新的时尚。

元代

元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响,出现了一批专门画水墨梅竹的画家,他们以柯九思、仉瓒、吴镇、王冕为代表,表现了文人的“士气”。

明四家

《榴石图》,徐渭

《榴石图》,徐渭

清代

清代石涛、恽寿平、朱耷(八大山人)和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位,特别是八大山人以其独特的绘画语言,表现内心的忧伤与家国之痛,其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体异中得以综合与发展,为花鸟画新辟蹊径。此后,“四任”尤其是任颐,又加以弘扬发展,使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。

现代

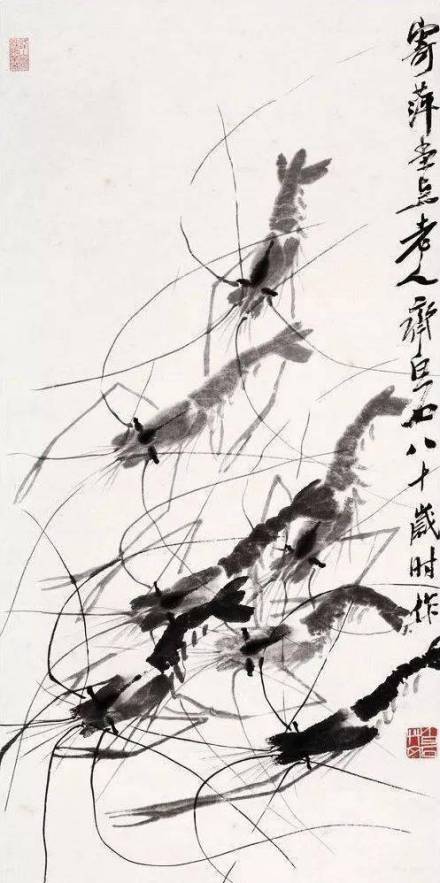

在现代画坛,花鸟画整体上已不太引人注目,但吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、朱宣咸、关山月等大师的出现,亦独成高峰。吴昌硕以金石入画,创造了前无古人的风格类型,齐白石则画了许多前人从未画过的题材,如虾、老鼠、蚊子、苍蝇等等,其造诣令后人却步。而徐悲鸿的马、潘天寿的雁荡山花、朱宣咸的梅花、李苦禅的鹰、李可染的牛、陈之佛的工笔重彩花卉、汤立的大写意花鸟,均已造型与笔墨的独特占据了各自应有的位置。

写生

中国花鸟画在长期的历史发展中,适应中国人的社会审美需要,形成了以写生为基础,以寓兴、写意为归依的传统。

所谓写生就是“移生动质”,就是“变态不穷”地传达花鸟的生命力与各不相同的特性。所谓寓兴,通过花鸟草木的描写,寄寓作者的独特感处,以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手段,缘物寄情,托物言志。所谓写意,就是强调以意为之的主导作用,就是追求象中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情意,就是不因对物像的描头画脚束缚思想感情的表达。

表现

汤立大写意花鸟画精品

中国花鸟画的立意,往往关乎人事,它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟,不是照抄自然,而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。它既重视真,要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用,又非常注意美与善的观念的表达,强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用,主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活,表达作者的内在思想与追求。造型上,中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似,甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”,借以实现对象的神采与作者的情意。

在构图上,它突出主体,善于剪裁,时画折技,讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应,而且在写意花鸟画中,尤善于把发挥画意的诗歌题句,用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来,辅以印章,成为一种以画为主的综合艺术形式。

在画法上,花鸟画因对象较山水画具体而微,又比人物画丰富,所以工笔设色更具写实色彩或带有一定的装饰意味,而写意花鸟画则笔墨更加简练,更具有程序性与不可更易性。

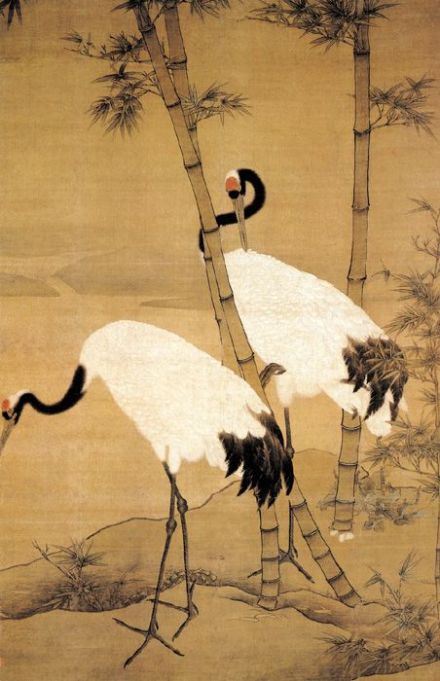

代表特点

《竹鹤图轴》,黄荃

《竹鹤图轴》,黄荃

进入五代,以“黄徐异体”为旗帜,花鸟画一科臻于圆转成熟。当时西蜀的画坛,由习光胤,滕昌祐带去了唐代的传统技法,到了黄筌父子手里获得了进一步发扬光大,作风艳丽丰满,谚称黄家富贵,南唐的画坛,则以徐熙为代表,以落墨为格等江湖汀花野竹,水鸟渊鱼,意境清淡隽秀,谚称“徐熙野逸”,后世花鸟画的发展,没有超出这两大基本的传统技法之外的。

黄氏父子有“写生珍禽图”,“山鹧棘图”,存世,其作风,技法,大体而言先用细淡的墨线勾出物象的轮廓,然后再根据对象的不同质感在相应的轮廓内渲染色彩,所以达到高度的真实性和生动性。然而,徐熙及南唐诸家的真迹却无有流传,对于“徐熙野逸”的作风和技法,无从考证。

画风改变

北宋初年,由于二黄垄断了宫廷画院的权力,对徐熙的画派竭力加以排斥,“黄家富贵”的画体,遂得以成为画院中评定优劣去取的标准。因此,约有一百年的时间,院墙内外的不少画家都以黄体为格,亦步亦趋,陈陈相因,以求得画院中的一席立足之地,甚至连徐熙的儿子徐崇嗣,也不得不放弃了家传的落墨法,另创不用墨笔直以彩色图之的没骨法。

当然,这期间也有不为黄体所囿的画家,如赵昌专攻写,用没骨法,虽仍属工笔设色的画体,但相比于黄家的富贵浓丽,则有轻清淡远的韵致,当时人评其设色之妙,旷代无双。又如易元吉,入万守山百里以窥獐猿动静游息之态、天性野逸之姿,作风稍粗放而摒去俗艳,论考推为徐熙后一人而己。在文人士大夫之间,对徐熙画派流连赞叹者大有人在,并从北宋中期开始,一股水墨写意而以枯木、竹石、梅兰为题材的文人画涌起,后来又加上菊花合称“四君子”,成为花鸟画科中一个特殊的门类,历千百年而不衰。

与此同时,宫廷画院的花鸟创作亦开始摆脱黄体的一家眷属。来自民间的崔白,崔悫兄弟,作为花鸟多在于水边沙外之趣,画风清淡疏通,放手铺张,势欲飞动,虽属工笔设色范畴,但明显已向粗放,清淡的格调倾斜,追求“孤标高致”,“野趣”,迎来了画院花鸟创作的全面繁荣。

提倡着意

《四禽图》,赵佶

《四禽图》,赵佶

其画风有两种,一种用浓郁的重彩画成,源于黄体,另一种用清淡的水墨画成,源于徐熙。其作风又有两种:一种工笔细勾淡染,与院体无异,只是变色为墨而另一种粗笔,连勾带染,点垛兼施,但依然恪守形象的真实性。南宋宫廷画院的花鸟,在艺木思想上乃画风形态上,无不受赵佶的直接或间接影响,其中不少著名的画家如李安忠、李迪等,本来就是宣和画院的画师。

此外如林椿,吴炳等均为一时高手从具体画法而论,南宋画院虽与宣和画院一脉相承,但宣和画院多为大幅画创作,至南宋初期的李迪犹然,而南宋画院多为斗方,团扇形制的小幅面创作。因此,就风意境而论,前者有辉煌壮丽之观,后者清新腕约之致。除工笔设色的一路之外,当时的禅林之中亦以花鸟画画坛化为顿悟的机缘,画法用水墨大写意,极其恣肆奔放,完全脱略形似以神韵为尚,其意境又在徐熙落墨法之外。先在画院后又入禅林的梁楷所作多取远景,牧溪则多写近景;梁楷擅于用笔而性格较为刚斫,牧溪擅于用墨而性格稍趋柔和,这一路画风后来东传日本,对日本画坛影响至为深远。文人士大夫中,除枯木,竹石,梅兰外,如杨无咎,赵孟坚等,还兼能画水墨水嫌体,杂卉画法用工笔双勾,而有别于其梅,兰,竹的点垛,但气韵的清高幽隽则是无有二致的。

工笔设色

《秋郊饮马图》,赵孟頫

《秋郊饮马图》,赵孟頫

元代墨花墨禽画家中,陈琳,王渊为职业画工,他们的画法纯出院体,严谨而又写实,稳健的骨体和华美的铺陈,反映出功力,但以墨易色的渲染,所引起的情调和意境,却是淡雅而宁静的,另一位张中则为文人画家,其画风一变院体的刻划严谨,而以松秀,率意的笔致点染挥洒,兼工带写,更洋溢着生动潇洒的野逸之趣,此外,还有边鲁,盛昌年等,画法不出两者之外。

进入明代以后,宫廷院体花鸟一度复兴,并由工笔粗笔转化,如边文进全学“黄家富贵”,双勾填色,稍嫌板刻艳俗,林良长于水墨,虽用草粗劲,气豪放而不失法度的森严,与文人有别,吕犯则有重彩的,也有水墨清淡的,凡重彩者,比之边景昭较活泼,淡淡者比林良又较文静,所以在宫中影响最大,学者甚众。另有金门侍御孙隆,常与宣宗朱瞻基一起探讨画艺,两人的作风有所相似,而以孙隆的成就为高。他的画法不用笔线勾勒,而用颜色直接点染出来,充分利用不同色阶的自然渗化和衔接,来表现对象水淋淋的质感,具有现代水彩画的效果;其形象的刻划,不求细节的真,往往以虚为实,笔简意足,与院体迥异。后来文人花鸟画的发展无疑是在此基础上加以变色为墨的改造而成。 一幅好的工笔花鸟画,勾线要挺拔有力,设色要匀润艳雅。古代流传下来的工笔花鸟画名作,其颜色历经干年而不变色,都是画家对于绘画工具和颜料进行极其严格选择的缘故。

白阳青藤

《双鹤图》, 边景昭

《双鹤图》, 边景昭

徐渭之外,陈洪绶的工笔没色画体在花鸟画苑史上也作出了迈绝前人的创造性贡献。其特点是通过夸张变形的形象,使之涵有图案化的装饰趣味,从而使笔墨线描和色彩晕染也从以往的造型功能中解散出来,取得了一种相独立的审美价值,高古宁谧的意境,为雅俗所共赏。他也有水墨的画体,其画品的高古与设色之作是完全一致的。八大山以泪和墨,所常常描绘的题材有菏花鱼鸟,芦雁汀凫芭蕉松石等等,浩阔清空的境界,怪诞夸张的形象,奇特冷峻的表情,是被扭曲的心灵的其实写照,大片的空白处理,计白当墨,虚实相生,足以使无画处皆成妙境。他的笔墨,主要是从林良,徐渭中脱胎而来,但是林、徐的奔放,狂肆躁动,却被凝冻在点滴如冰的苍凉、悲怆和含蓄之中,显得特别的圆浑,蕴籍。

审美突破

《山水清音图》,石涛

《山水清音图》,石涛

白描

白描画法以线条为主,也可渲染淡墨。画线条时,要使笔墨结合形相的特质,笔法的转折顿挫,线条的粗细浓淡,皆要 以所表现对象的质感或特色为依归,譬如以较细较淡的线条画花瓣容易表现出其娇嫩柔软;以较稍粗稍浓的线条画叶与枝梗 ,较易表现其硬而厚的质感;以略乾且下笔、收笔皆虚的细线 条画禽鸟的羽毛,较易表现羽毛蓬松而柔软的感觉。

双钩填彩

画双钩填彩法应选择熟纸 (纸) 或绢,先用墨线双钩白 描後,准备两只羊毫笔作渲染,一只蘸色,一只沾清水,要先 练习一手执两只笔,并能灵活交换。设色时颜色要淡,应多染几次,将花、叶内侧( 或中央 )的颜色以清水笔推染至边缘 ,清水笔内的含水量要适当,水太多会留有痕迹,太乾则渲染不开。渲染完後,如原来的墨线已经模糊不清,可用重色在重钩一次,钩一次,称为「勒」,同时也可从画纸背後托染,使画面的花叶颜色更加浓厚、均匀。

没骨

没骨画法也以使用熟纸较恰当,因不用墨线,故以留白的 「水线」来曲分前後叶或花瓣与花瓣之间的关系,有以白当黑 的味道。没骨画法也可细分为几种表现方式:第一种较工细如双钩虿填彩法,只是略去双钩的墨线,靠色彩的层层加染而成。第二种画法略为疏放稍带写意的笔意,直接以色彩点染,一次完成。第三种画法是先工整色,未乾前以其它类似的色彩点染局部,类似破墨因为使用熟纸,故产生半融合效果或略带斑驳的色彩变化。

写意

写意花鸟画法多以「点垛」或「点簇」的技法,可细分成 钩花点叶法、小写意法、大写意法等数。画写意适宜选用生纸 ,可单独用墨色来画,亦可用数种颜色来画。笔内先含调好淡 色,再礁深色於笔尖,也可先可先礁深色再蘸清水来画,每一 笔都要有深浅的变化,使用生纸容易化开,才能产生乾、湿、 浓、淡的不同效果。

张桂枝花鸟画

历代花鸟画家辈出,如唐代薛稷的鹤、边鸾的孔雀、刁光胤的花竹;五代郭乾晖的鹰,黄筌、徐熙的花鸟;北宋赵昌的花、崔白的雀、吴元瑜的花鸟;南宋吴炳的折枝、林椿的花果、李迪的禽;元代李衎的竹、张守中的鸳鸯、王冕的梅;明代林良的禽,陈淳、徐渭的墨花;清代朱耷的鱼、恽寿平的荷、华喦的鸟;近代吴昌硕的花卉、齐白石的花果、徐悲鸿的马、潘天寿的雁荡山花、朱宣咸的梅花、李苦禅的鹰、李可染的牛、陈之佛的工笔重彩花卉等,皆一代名手,绵延不绝。薛稷

薛稷(649-713),字嗣通,蒲州汾阴(今山西万荣西南)人,名臣魏徵外孙。官至太子少保、礼部尚书,人称“薛少保”。以书法名世,为书法初唐四大家之一。也擅画人物、佛像、鸟兽、树石,画鹤尤其生动,时称一绝,李白、杜甫等都曾吟诗颂其画鹤。绘画作品已无存。

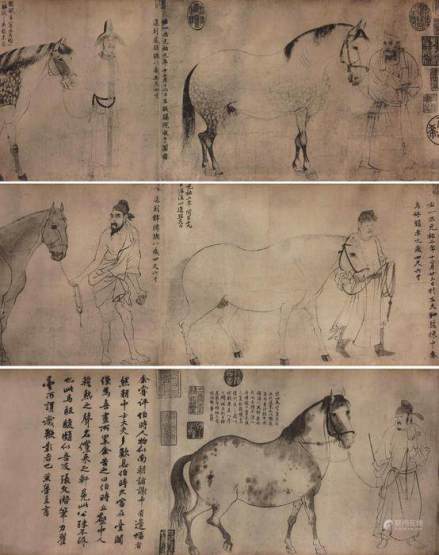

曹霸

曹霸,谯郡(今安徽亳州)人。三国时魏高贵乡公曹髦后裔,官至左武卫将军。画承家学,擅画马,亦工肖像。成名于玄宗开元年间,天宝末年曾修补《凌烟阁功臣像》及画“御马”,技艺精辟,杜甫曾作《丹青引赠曹将军霸》推许之。今画迹已不传。

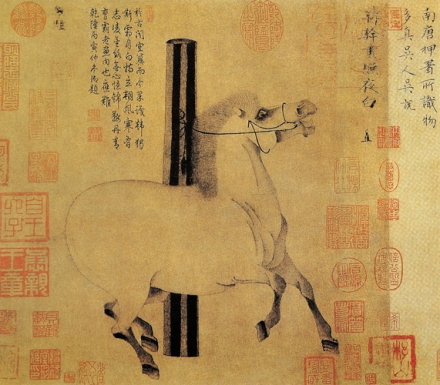

韩干

《照夜白图》,韩干

《照夜白图》,韩干

韦偃

韦偃,长安(今西安)人,寓居于蜀,擅画人物、鞍马及山水。虽承家学传统,但青出于蓝。据记载,他画白川原牧马,马的姿态变化万千,穷极生动。今可以通过故宫博物院所藏宋代李公麟《摹韦偃牧放图》卷一画来了解其风范,该图绘骏马一千二百余匹、圉人等一百四十余名,众马姿态各异,栩栩如生。此外,他所画山水,也对唐代山水松石的变革有过重要作用。

边鸾

边鸾,京兆(今西安)人。官至右卫长史。擅画禽鸟和折枝花木,亦精蜂蝶,在花鸟画独立成科的过程中起到重要作用。传世作品有《梅花山茶雪雀图》,图录于《唐宋元明名画大观》。

刁光胤

刁光胤(约852-935),名刁光,一作光引,长安(今西安)人。唐天复年间避乱入蜀,留居30余年,卒于蜀。擅画龙水、竹石、花鸟等,一生作画勤奋,多为花鸟,为五代著名画家黄筌老师,亲授其艺。传世作品《写生花卉册》已被定为伪托之作。

黄居寀

《山鹧棘雀图》, 黄居寀

《山鹧棘雀图》, 黄居寀

赵昌

赵昌(?-约1016),字昌之,广汉(今四川剑南)人。擅画花果,师事滕昌祐,有“出蓝”之誉。喜画折枝花卉,擅长着色。作品传世极少,故宫博物院藏《写生蛱蝶图》卷传为其作品,专家多以为不真。画院待诏林椿以花鸟翎毛著称于时,画法师赵昌,今有《果熟禽来图》(故宫博物院藏)传世,与记载中赵昌画法相似。

易元吉

易元吉,字庆之,长沙人。善画獐、猿及花果禽鸟等。据说曾深入山中居住,观察兽类活动,所画动物极其生动传神。英宗时应召入画院在西庑殿作《百猿图》,未竟而卒。今传有《聚猿图》(藏日本),画于崇山峻岭间嬉戏的群猿。

崔白

崔白,字子西,濠梁(今安徽凤阳)人,宋神宗时画院画家。除擅画花鸟外,也擅画道释鬼神,创作不少壁画。其花鸟画重写生,并且不打草稿。传世作品有藏于台北故宫博物院的《双喜图》轴,描绘西风袭过的深秋野外,一对绶带鸟飞来,对野兔叽叫。禽兔刻画细腻,树石草坡则用笔老健。故宫博物院藏有其《寒雀图》卷,画数只麻雀于枯枝间栖憩的情景。其弟崔悫,字子中,也是画院画家,兄弟齐名,且画风相近,都是改变宋初以来“黄氏体制”的中坚人物。文同(1018-1079),字与可,世称石室先生,又自号笑笑先生、锦江道人。梓州永泰(今四川盐亭)人。历任司封员外郎、秘阁校理和陵州、洋州、湖州知州等。擅诗文词翰,亦长飞白书,在绘画上以墨竹闻名,称“湖州竹派”,成语“胸有成竹”即出于他的说法。与表弟苏轼诗词往来唱和,确立了四君子题材。其画竹,“深墨为面,淡墨为背”。传世作品极少,今台北故宫博物院藏《墨竹图》为其真迹,画倒垂竹一枝,形象真实,笔法严谨。广东博物馆藏有《墨竹图》一轴,系此轴临本。上海博物馆收藏的《枯木竹石合卷》,真伪待考;中国历史博物馆藏《墨竹图》轴,系传派作品。

扬补之

扬补之(1097-1169),字无咎,号逃禅老人,又号清夷长者,南昌人。生平事迹不详,据传一生不仕,擅词翰,工书法,尤长画梅。传世作品有故宫博物院藏《四梅花图》卷,四枝梅花分别描绘从未开、欲放、盛开、残败等开放全过程。画法全用水墨,枝干皴擦用飞白法,花瓣用白描勾写。故宫博物院还藏有《雪梅图》卷等。其传人有其外甥汤正仲及徐禹功、赵孟坚等。

赵孟坚

《墨兰图》,赵孟坚

《墨兰图》,赵孟坚

李公麟

《五马图》,李公麟

《五马图》,李公麟

祁序

祁序,江南人,工花竹翎毛,擅画水牛。今存《江山放牧图》卷,藏于故宫博物院。此画描写江南水乡儿童们放牧情形,儿童们或吹笛,或弈棋,或放风筝,远处还有农民荷锄而行,充满着田园之乐。

钱选

钱选(13世纪至14世纪初),字舜举,号玉潭,别号巽峰、清癯老人、习懒翁、霅溪翁等,吴兴(今浙江湖州)人。南宋进士,工诗、书、画,以绘画成就最为突出,山水花鸟、人物故事、鞍马等均深有造诣,是一位技法全面的画家,与赵孟钔

齐白石

《墨虾》,齐白石

《墨虾》,齐白石

关山月

关山月(1912.9—2000.7),原名关泽霈,中国现代画家。1912年10月25日生于广东省阳江市。1933年毕业于广州市立师范学校,后任小学教师,其绘画才能被高剑父发现,遂被吸收入春睡画院学画。1939年,他以《渔民之劫》等作品参加了在苏联举办的中国美术展览。同年秋至1940年春,他首次于澳门、香港及湛江举办个人画展,之后他自广东出发,经广西、贵州、云南、四川、甘肃、青海、陕西等省区,深入生活,收集素材,边写生,边创作,并沿途举办个人画展,以卖画维持生活和筹措资金,他在敦煌石窟临摹过壁画,研习传统艺术。此次旅行写生,为他后来的艺术成就奠定了坚实基础。其代表作有《新开发的公路》、《俏不争春》、《绿色长城》、《天山牧歌》、《碧浪涌南天》、《祁连牧居》、《长河颂》及与傅抱石合作的《江山如此多娇》、《香港回归梅报春》等。

潘天寿

潘天寿(1897-1971)字大颐,号寿者,又号雷婆头峰寿者。浙江宁海人。浙江省立第一师范学校毕业为捍卫传统绘画的独立性竭尽全力,奋斗一生,并且形成一整套中国画教学的体系,影响全国。他的艺术博采众长,尤于石涛、八大、吴昌硕诸家中用宏取精,形成个人独特风格。不仅笔墨苍古、凝炼老辣,而且大气磅礴,雄浑奇崛,具有慑人心魄的力量感和现代结构美。其绘画题材包括鹰、荷、松、四君子、山水、人物等,每作必有奇局,结构险中求平衡,形能精简而意远;勾石方长起菱角;墨韵浓、重、焦、淡相渗叠,线条中显出用笔凝炼和沉健。他精于写意花鸟和山水,偶作人物。尤善画鹰、八哥、蔬果及松、梅等。落笔大胆,点染细心。墨彩纵横交错,构图清新苍秀,气势磅礴,趣韵无穷。画面灵动 ,引人入胜。

花鸟画从我国智慧的劳动先民以现实主义的手法开始创造的时候起,就为广大的社会人群服务。远在我国彩陶文化时期,彩陶上的几何纹样,就已经流露着叶纹的图案,还有以动物为题材的鱼纹、鸟纹、蛇纹、龟纹,这些都是中国花鸟形象的早期表现。商周青铜器上精美的动物、植物纹饰,骨角玉石器上优美朴拙的造型,扩大了表现范围。战国时期,在青铜器上已经熟练地运用着各种鸟兽和狩猎纹样。到了汉代,在画像石、画像砖、瓦譬和青铜镜鉴上,以浮雕和刻线的手法,活泼生动地装饰着花鸟形象,已经成为工艺美术品上不可缺少的表现内容。从新发现的晚周帛画上所描绘的一凤一夔看来,表现手法已相当熟练,可见比这更早以前,花鸟画已在逐步脱离工艺纹样而向绘画发展了。这些表现在实用中的花鸟形象,直到今天,仍然在发展中运用着,从而美化了中华民族的生活,丰富了祖国光辉灿烂的民族文化。

花鸟画在中国绘画史上有着悠久的历史和深远的社会影响,以它独特的魅力展现出鲜明的艺术特色。作为中国传统绘画的一部分,花鸟画无论艺术表现还是创作意境都深受人们的喜爱。花鸟画最早可以追溯到史前文明的石器时代。在唐代独立成科,后经五代的“徐黄异体”和宋代院体派、文人画的推陈出新,水墨写意花鸟画在明代的沈周、唐寅等名家手中确立,后经“青藤白阳”得到了空前的繁荣和发展。我们从其艺术史可以看到,花鸟画发生最早,而成熟最晚,其背负传统,更面临创新,因此我们后来者的任务艰巨。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。