-

时调小曲 编辑

时调小曲是中国明清时期盛行的地方戏曲剧种。源于民间歌曲,兴起于明宣德、正统年间,遍布南北,品种繁多,或称时调,或名小曲,又称清音、清曲。

中文名:时调小曲

别名:清音、清曲

时期:明清

源于:民间歌曲

喜爱群体

时调小曲

万历以后,“则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,

时调小曲

时调小曲

相关作品

时调小曲最早的刻本,是在成化年间,今存《四季五更驻云飞》、《十二月赛驻云飞》、《太平时赛赛驻云飞》等。明末冯梦龙辑录有小曲的专集《童痴一弄》、《童痴二弄》等。明代多为优童演唱,《金瓶梅词话》中有较详描写。入清以后,时调小曲更为兴盛,出现了职业艺人和班社组织,曲调上刻意求工,不断创制新声,曲体也由明代的单曲体发展成为曲牌联套体。原来只宜抒情的短曲演变为可以叙述故事、描绘人物形象的说唱曲艺。

古代

时调小曲

时调小曲

现代

时调小曲兴起以后,到明代末叶已经取代了元代流传下来的散曲的地位,而风行南北。清代初叶以后,流传更盛,并且产生了职业艺人和班社组织。江苏扬州和北京、天津等地艺人最多,极为兴盛。职业艺人出现以后,在曲调上刻意求工,不断创制新声,在演唱和伴奏技巧上也日益精湛。清乾隆年间,时调小曲在南北各地广泛流布,并吸收当地的音乐曲调,经过艺人们的不断创造,逐渐形成了近代各种具有地方特色的时调小曲一类的曲种。明代的时调小曲,多采取单曲和单曲重头的体制,如四季、五更、十二时来歌唱;清代以后,除这种体制以外,又创造了于小曲中加引子、尾声的曲牌联套体制。这样,原来只适于抒情的短曲便逐渐演变为可以叙述故事、描绘人物的说唱体裁。这类曲目多由演唱者分唱不同脚色,曲词也采取代言体来直接表现人物的语言和情感。另外,有的地区还创造了在单曲的基础上增加“数子”的唱法,扩展了小曲的曲体,便于叙事,说唱灵活,使时调小曲的艺术表现力更趋丰富。

时调小曲

时调小曲

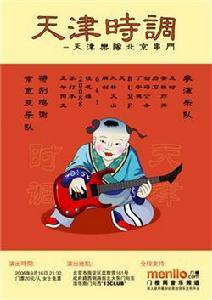

天津时调是清朝末年在天津出现的一种曲艺,起源于各地的民歌。它渊源于明、清以来的时调小曲,又和很多地区的民间小调有密切关系。由于天津当时是水陆码头,五方杂处,各地人都有,主要在船夫、搬运工人、手工业者、人力车夫中传唱天津时调吸收了各种民歌曲调。后来逐渐发展成型,由女演员演唱,先是在妓院中流行,最后开始登台演出。天津时调包括慢板和数板,慢板是主要唱腔,字少,唱腔婉转曲折,激越豪放,适合抒情。数板半说半唱,主要用于叙事和交代故事情节。一般开始用慢板唱,然后插入数板,再接唱慢板。音域较宽,伴奏乐器用三弦和四胡,后来增加了笙和琵琶等。唱腔为天津口音,现代演出逐渐向普通话过度。天津时调除《要婆婆》等少数二人对唱节目外,大多是一人独唱,伴奏乐器是大三弦以及四胡、节子板。它的腔调有“靠山调”、“老鸳鸯调”、“新鸳鸯调”、“喇哈调”、“落尺时调”、“落五时调”等。另有外地传来的“探清水河”、“怯五更”、“下盘棋”等小调。天津时调唱词句式有以七字句为主的,有长短句相间的;板式有慢板、中板、二六板和近于数唱的“垛子板”,如“靠山调”中的“大数子”等。它的语音声调有浓厚的乡土气息。

时调小曲

时调小曲

在时调改革中,成绩最突出、贡献最大的演员是王毓宝。解放初,她出演于小梨园、大众曲艺社(玉壶春)、燕乐等园,与白云鹏、小彩舞、花五宝、郭荣启等著名演员同台。1950年加入红枫曲艺社,1952年参加群声曲艺社。在演唱传统曲目的同时,努力学习积极排演反映现实生活的新曲目如《雨后花》、《改邪归正》、《大红旗》等,1953年天津广播曲艺团成立,她成为该团第一位时调演员,并于当年参加了时调的改革创新工作,在有关人员的协助下,成功地演唱了革新曲目《摔西瓜》,成为时调改革创新的第一个舞台实践者。此后,她不断上演新曲目,以演唱技艺为新唱腔润色增辉。三十多年中,她先后上演了《摔西瓜》、《想心事》、《知心话》、《提意见》、《制寒衣》、《翻江倒海》、《毛主席来到咱农庄》、《为女民兵题照》、《看焰火》、《心连心》、《糊花灯》、《红岩颂》、《换岗哨》、《卖椰子的老大娘》、《大寨步步高》、《军民鱼水情》、《毛主席送我上讲台》、《清华参军》、《重上井冈山》、《鸟儿问答》、《心中赞歌向阳飞》、《拷红》、《刘主席来到花明楼》、《梦回神州》等新曲目。其中不少成为她优秀代表曲目,如《军民鱼水情》、《心中赞歌向阳飞》、《毛主席来到咱农庄》、《梦回神州》等。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。