-

崔兰田 编辑

崔兰田 (1926年9月20日-2003年4月5日),女,豫剧大师,生于山东省曹县,崔兰田5岁随父母逃荒到郑州,11岁拜周海水为师。 历任安阳市豫剧院院长、安阳市戏曲学校校长;政协河南省第五、第六届委员,中国共产党河南省第四次代表大会代表,中国戏剧家协会理事、河南省戏剧家协会副主席,豫西调杰出代表、豫剧五大名旦之一, 中国豫剧功勋杯奖获得者。

崔兰田的艺术足迹遍及全国20多个省、市、自治区,4次应邀到北京演出,受到党和国家领导人毛泽东、周恩来、邓小平、李先念等亲切接见。崔兰田创造的崔派艺术深受广大群众喜爱,在许多观众中流传的“三天不吃盐,也要看看崔兰田”的顺口溜,表达了群众对崔派艺术的热爱。

崔兰田的演唱以豫西调为主,兼用豫东调,是豫西流派的代表演员之一,崔派唱腔深沉浑厚,含蓄蕴藉,韵味悠长。尤其是特有的鼻腔音和高低腔对比的演唱方法,幽咽低回,生动鲜明,富有情感色彩和艺术魅力。她的表演,庄重大气,做而不过,含而不露,以静显动,朴实无华。崔兰田所扮演的悲剧人物,其唱其表,无不渗透着她对妇女命运的观察和体悟、理解和同情,给人一种凝重的历史苍桑感。

中文名:崔兰田

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1926年9月20日

逝世日期:2003年4月5日

毕业院校:太乙班

主要成就:豫剧五大名旦之一

出生地:山东曹县

代表作品:《秦香莲》、《桃花庵》、《卖苗郎》、《三上轿》

崔兰田

崔兰田

1942年出科后,应邀入洛阳楚公民班为头牌主演,与“狗尾巴”、“地牤牛”、“狗头”、“崔照”等豫西名艺人同台演出,后拜豫西名旦张庆官为师改学旦角,进一步深造。1943年冬季在洛阳拜有豫剧皇后、豫剧大王之称的陈素真为师,后自成风格独立称派。1944年赴西安,先后在高成玉和沈子安班领衔主演,活动于西安、宝鸡、灵宝、陕州等地。在樊粹庭先生帮助下,得与常香玉及名小生常景获、名须生曹子道等联袂演出《桃花庵》《贩马记》《蝴蝶杯》《卖苗郎》等剧。

崔兰田

崔兰田

1963年兼任安阳市戏校校长。1965年曾参加中南区现代戏会演。1980年参加河南省豫剧流派调演。她所主演的《秦香莲》《桃花庵》《卖苗郎》《三上轿》被称为“崔派”四大悲剧,是豫西流派的杰出代表。

逃出曹州

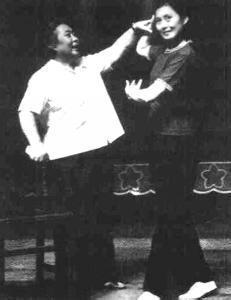

崔兰田与弟子张宝英

崔兰田与弟子张宝英

“崔兰田,泪涟涟”。以善演悲剧而著称的崔兰田,在她的被誉为四大经典悲剧的《三上轿》《秦香莲》《桃花庵》《卖苗郎》中,成功的塑造了独具特色的悲剧妇女形象。而这位艺术大师最初所获得的启蒙和艺术创造力,便是那个贫民大杂院里的眼泪和哭声。那些穷苦妇女的各式各样的哭声以及挨打受气时的表情,都在她脑海中留下了极为深刻的印象。每当她在舞台上塑造悲剧性人物形象时,眼前就自然而然地浮现出那些现实生活中的悲剧人物,各种各样的哭声又响在耳边想起。

难民戏迷

1937年秋,逃出故乡曹州的崔兰田一家,已在郑州苦苦熬过了4年多的难民生活,尽管父亲不停地往返于河南、山东之间贩卖硝盐,母亲早出晚归为有钱人家帮佣,但仍然难以维持一家的生计,小小年纪的崔兰田,不得不时常上街乞讨些饭食让妹妹和弟弟充饥。有一次,崔兰田走进一个虚掩着大门的院子,看见里面有许多和她年岁相仿的男孩子、女孩子,都伸着手从一个伙夫模样的人手里接过两个热腾腾的黑面馍。后来,有人告诉她说,那些孩子都是戏班里的学员。学戏还能领馍吃,又不遭人白眼和辱骂。回到家,兰田对父亲说:“让俺去学戏吧,发了馍拿回来让弟弟妹妹吃,比要饭还强。”“要饭再难。也不能去当戏子,干了那一行,三辈子不能入老坟。”父亲的话斩钉截铁,不容置疑。如果就此满足,或者是听命于父亲的训示,也许就不会有豫剧舞台上的一代大师了,兰田是执着的认真的,这是她个人性格和艺术风格中十分重要的一面。窗口已经打开,她就要想方设法看得真切一点,于是,她的身影便时常出现在那座戏园子门前。为了能早一点进入那锣鼓声声响的戏园子里头,她帮门口卖花生米的老太太剥半晌花生,换一毛钱买个站票进去看半场戏,或者帮助把门的大爷打扫园子门前的烟头果皮,以求能让她早些进场看戏。

崔兰田

崔兰田

绝处逢生

崔兰田真心实意的想去学演戏,有一次,她对父亲说起有个戏班正招学员的事,父亲没有像以往那样一口说不行,而是对她说,曹州老家的亲戚病了,要带她回去看看。回到曹州,兰田才知道这是个借口,知女莫过于其父,父亲深知兰田的性子,生怕她偷着去考那个戏班,才设法带她回老家,以避开招考的那段日子。一日,有位邻居对兰田和她的母亲说:“周海水的戏班正招收学员,管吃管住,咱妞有嗓子,让她去学戏吧,就算日后不成器,眼下也算是条活命的道。”母亲知道兰田的父亲就怕说这事,迟迟疑疑不敢应承。崔兰田这回却拿定了主意,她要自己当一回自己的家,这也是为了母亲和弟弟、妹妹,一顿能领两个黑馍,分成四半,一家四口就能活命。第二天,崔兰田把弟弟和妹妹托咐给邻居照看,独身一人来到周海水的戏班应考,那些和她岁数相仿的少男少女,大都是由家里人陪同来的,她心里也有些发怵,好在考试并不复杂,老师让她随意唱了两段,来回走了几步,就宣布她被录取了。在众人羡慕的目光下,她向老师们鞠了躬,飞快的回家报信去了。父亲被阻截在日军占领下的开封,生死不明,这个骤然的事变,使兰田一家陷入了绝境,也正是在这种生存条件的逼迫下,造成了兰田敢于违背父命,进入周海水戏班学艺的一个机遇,从而揭开了她从艺生涯的帷幕。

苦海艺舟

1938年春末夏初,崔兰田同40多个少男少女一起,考入了豫西调名须生周海水先生的太乙班,迈出了从艺生涯的第一步。周海水被誉为“豫剧须生泰斗”,他一面演戏,一面致力于组织科班,广招学员以求人才。崔兰田投考的太乙班,是他主办的最后一个科班,适逢乱世,这个班最为艰难,但也是最出人才的。同崔兰田一块考入太乙班,有一个穿着蓝色粗布大襟衣裳,一对水汪汪的丹凤眼像是会说话的少女,她就是曾与崔兰田一齐享誉豫剧舞台,后来在台湾空军大鹏豫剧团任团长兼导演的毛兰花。为了维持剧社和戏班的开销,周海水忙于演出,他治学极严,学员们凌晨即起,练功吊嗓,稍有不周,便遭斥责。兰田是学员中最苦的,每日练的精疲力尽,但发到手里的高梁面或黄面馍,虽难填充肌肠,但还要省下一个半个揣在怀里,一溜小跑往家赶,沿途再讨乞一些饭食,好做母亲及弟妹的救命粮。

崔兰田

崔兰田

舞台姐妹

正当崔兰田在太乙班勤奋学戏之际,日军攻陷郑州,为生存所迫,周海水和汤兰香等流亡西安一带演出,太乙班留下自谋生计。为了不让像崔兰田、毛兰花等崭露才华的学员失散,贾锁师傅就把她们拢集在一个破庙里,夜晚教戏排戏,白日到老坟岗一带卖唱乞讨,一班人虽形同乞丐,衣食无着,但依然打着太乙班的牌子,认认真真的演戏,清清白白的做人。终日走乡串街,沿街卖唱,难免不受恶人欺凌,为了相依为命,崔兰田、毛兰花等5个太乙班的患难少女,相约结拜为异性姐妹。结拜那日,她们来到荒郊野外,没有铜台高香,没有鲜果海味,5姐妹堆起黄河故道旁的沙土,插上根根柴草,众姐妹随着师姐毛兰花,口中念念有词:上有青天为证,下有黄土做合,从此后,有福同享,有难同当,生死相随,永不分离。少女的心愿是真诚的,不过若干年后,5姐妹还是各奔人生之路了。不久,毛兰花便到了台湾岛上。大海相隔,这对患难姐妹终于未能再聚首,但她们之间的情谊却超越了海峡,超越了时间和空间。

乱世星辰

崔兰田和太乙班的患难姐妹们为了糊口,不停的在巩县、荥阳、汜水一带,赶庙会走乡串镇奔波演戏,渐渐有了些名气。有一次,在开封做煤炭生意的前清秀才牛师孔老先生,回故乡汜水看了这个小科班的演出,十分赞赏,当场将毛兰花、崔兰田等l8个姐妹的名字,写在金裱上挂于台侧。在豫剧界传说不一的“十八兰”便是由此而起。1942年4月,崔兰田学艺5年期满出师,在洛阳搭班演出,这个班生角演员很棒,但没有名旦角,她便完全改唱青衣。班里有位60多岁的老花旦演员张庆官,早年是很有功夫的青衣演员,他对常演《秦香莲》《桃花庵》等悲剧的兰田帮助不小,兰田又常去看当时已很有名的陈素真演出并虚心请教,加上每逢扮演悲剧妇女人物时,生活中那些对女性痛苦的深刻体验便涌上心头。同样是一个凄凄惨惨的秦香莲,却被她演的独树一帜。哭的韵味十足,从而奠定了唱腔方面浓郁的豫西调色彩,基本形成了她的艺术风格。崔兰田名声大振,且为人正派,性格倔强正直,拒绝参加任何非演出交往应酬,因而遭受了许多迫害,洛阳警备司令部时而强迫她和戏班搞所谓募捐义演,时而威胁要以共产党坐探之嫌拘捕她。此时适逢西安豫声剧社邀她去领衔主演,她便在1944年冬的一个夜半时分,匆促启程前往西安。

崔兰田

崔兰田

难忘今生

田汉没有忘记要为崔兰田改编《对花枪》的承诺,在文革前夕访问朝鲜期间,才完成了剧本的最后定稿。当崔兰田拿到改编本的时候,田汉已经陷入了林彪、江青一伙罗织的文字狱。为人耿直的兰田想到田老为这个剧本倾注的心血,毅然投入了排练,然而仅仅演出了几场以后,兰田便因此被划定为“黑线人物”而丧失了人身自由。对兰田的迫害不断加剧,罪名又加之为“大戏霸”、“特务”,在纳粹集中营似的血腥拷打中,兰田的身体受到了严重的摧残,继而又是长达10年的精神上的折磨。1976年4月5日,安阳红旗广场上出现了悼念周总理的花圈,当日夜半时分,按捺不住悲愤之情的崔兰田,不顾将被警方侦缉的危险,哭泣着将一朵白花敬献于总理遗像前。

历史终于掀过了沉重的一页。1978年兰田重新担任了市豫剧一团团长,在全省首家上演了揭露四人帮罪恶的《于无声处》。1979年她再次出任安阳市戏校校长,出席了全国第四次文代会,同年10月,她主演的《对花枪》在郑州获全省国庆献礼大奖,年末又应邀担任了香港金马影业公司和河南演出公司合拍的崔派名剧《包青天》的艺术顾问。1980年初参加全省豫剧流派汇演,主演了改编后的崔派名剧《桃花庵》,这年5月她在北京当选为中国剧协理事,1981年又担任了河南省剧协副主席……从贫苦少女到一代大师,崔兰田走过了漫长的充满艰辛苦难和辉煌灿烂回忆的人生里程,她还在不停的走着,在90年代的第一个春天里,她迈着已有些沉重的脚步,又登上了戏校的讲坛,为了中国豫剧的振兴和明天,她依然在奉献着光和热。

《秦香莲》《桃花庵》《卖苗郎》《三上轿》等。

崔兰田《桃花庵》剧照

崔兰田《桃花庵》剧照

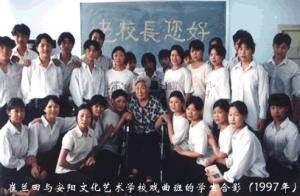

崔兰田艺术档案,内涵极为丰富,艺术研究价值也十分珍贵。1997年6月,安阳市档案局联合市委宣传部、市文化局共同向安阳市委、市人民政府请示征集崔兰田艺术档案的意见。同年10月23日成立了由市委常委秘书长为组长的13人领导小组,由市档案局负责征集的具体工作。经过一年多的工作,经过认真筛选,共收集保存照片1100余张,按不同时期不同内容分5个类别,编辑影集23册,并编制有检索目录。

2003年4月5日13时,豫剧艺术大师崔兰田带着观众和同行的思念,走完了她77年的人生旅程,永别了她为之倾注了毕生心血的豫剧艺术。

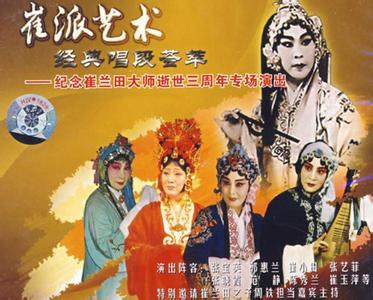

崔派

崔兰田与义女崔小田

崔兰田与义女崔小田

1941年8月,科班迁到洛阳世界舞台演出,崔兰田始改唱旦角,学会许多青衣、闺门旦、花旦、应工的旦角戏,深得师傅们的赏识和观众的喜爱。崔兰田改唱旦角后,遵照师傅的指教,学戏学方法,不单纯模仿老师的唱腔,而是根据自己的嗓音条件去唱,经过苦心磨炼和多年舞台实践,在唱工上打下坚实基础,唱出了自己的特色,成为令人刮目相看的艺苑新秀。

1942年4月,16岁的崔兰田出科后在洛阳搭班成为挑梁主演,在这个戏班里,名角荟萃,阵容整齐,除了有在豫西一带颇有名气的旦角老艺人张庆官外,还有狗尾巴、地虻牛、狗头,崔照等其它行当的名角。崔兰田在与这些名老艺人的合作中,虚心向他们学习,请教,同时还不断地吸取其他姐妹剧种的营养。乔清秀的河南坠子、卫生丸(刘卫生)的洛阳曲剧,常常使她如醉如迷。在洛阳及辗转豫西各地的演出中,身怀绝技的男旦张庆官对崔兰田的指点,使其受益匪浅,从吐字,发音、行腔,归韵到表演、身段、台步、眼神都有了长足大进。张庆官在鼻音的运用上甚见功夫,堪称一绝,具有内在魅力。崔兰田得张庆官真传,掌握了其唱腔凄楚、悲凉,委婉、细腻和表演深沉,含蓄、大方、凝重的特色,这一切对以后她个人艺术风格的形成产生了深远影响。与赖以生存发展的地理环境、文化氛围密切相关,豫西调流行的地域,是一片崇山峻岭和黄土沙丘,一泻千里奔腾到海的黄河,带给人的是坚实深沉厚重的心理品质。崔兰田在这片黄土地上生活、学艺、卖艺,造就了她憨厚诚实的人品和朴实无华的台风。樊先生让他的爱徒,名小生常警惕与她联袂演出了许多“樊”戏,如《义烈凤》《凌云志》《克敌荣归》《霄壤恨》《女贞花》等,演出这些颇具改良和进步思想的新戏,使她在西安艺坛上取得了很高的声誉,成为西北豫剧舞台上最红的演员之一.凭借演唱艺术,她在西安与常香玉既唱对台戏,又合作演出,强强组合,双头牌合演给观众留下了深刻难忘的印象,充分显示了她在豫剧舞台上的艺术实力及观众心中的地位。这是解放前崔兰田艺术生涯中最辉煌的时期。

1949年西安解放后,她积极参加党组织的各种社会活动,聆听了习仲勋传达的毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》,使她的思想观念产生了巨大的变化,由一个旧艺人自觉转变成人民的宣传员。

1950年4月,崔兰田在西安成立“兰光剧社”。

1951年,崔兰田率领兰光剧社来到了当时只有9万人口的安阳巡回演出,受到安阳人民和党政军各界领导的欢迎。在安阳市的领导和群众执意挽留下,兰光剧社落户安阳。1953年,改名为安阳市人民豫剧社,崔兰田任社长,从此,她的根就扎在了洹河岸边,崔派艺术就在这片殷商古都的沃土上生根发芽。

崔兰田教戏

崔兰田教戏

演遍全国

崔兰田《三上轿》剧照

崔兰田《三上轿》剧照

首都戏剧界的大师田汉、梅兰芳、夏衍、马连良、肖长华、马少波看了她那炉火纯青的表演后,纷纷走上舞台向她祝贺。崔兰田在与大师们的切磋中,表演艺术进入了出神入化的新境界。她提高了安阳豫剧团在豫剧界乃至全国戏曲界的地位,为豫剧走向全国立下了汗马功劳。她的流派艺术得到空前的发展。

正当崔兰田的艺术发展如日中天蒸蒸日上的时候,她与共和国一样,遭受了那场长达10年的浩劫,在“文化大革命”中,由于林彪、“四人帮”极左路线的干扰,崔兰田被揪斗、戴高帽子游街、甚至刑讯逼供,她个人的身体、精神思想和生活都遭受了严重的摧残。但是,她对党的信念,对戏剧事业的追求,始终坚贞不渝。粉碎“四人帮”后,崔兰田迎来了她人生旅途上的第二个春天。1978年中共安阳市委,市政府根据中央指示精神,为她平反昭雪,恢复了她安阳市豫剧团一团团长、安阳市戏校校长职务,并出席了全国第四次文代会,聆听了邓小平同志在四次文代会上的讲话;“我们的文艺,应当在描写和培养社会主义新人方面,付出更大的努力,取得更丰硕的成果,要塑造四个现代化建设的创业者,表现我们那种有革命理想和科学态度,有高尚情操和创造力,有宽阔眼界和求实精神的崭新面貌。要通过这些新人的形象,来激发广大群众的社会主义积极性,推动他们从事四个现代化建设的历史性创造活动。”小平同志的讲话,使她唤发了新的艺术青春。1979年她为安阳戏校招收了80余名学生,经过几年的精心栽培,为安阳剧团培养了一大批新生力量;活跃在舞台上的业务骨干多出自她的门下。

崔派艺术照

崔派艺术照

1988年,河南省文化厅、省文联、省剧协和安阳市政协、市文化局、市文联,为她从艺五十周年专门举办了隆重的纪念活动。从四面八方发来的贺电、贺信,表达了人们对她的热爱和崇敬。称赞她是一位德艺双馨,深受广大群众爱戴的人民艺术家和“豫剧悲剧美的创造者”。1994年4月,中共河南省委宣传部、中国艺术研究院在中国豫剧十大名旦评选颁奖大会上,授于崔兰田“中国豫剧功勋杯奖”。她退休以后,十分关心青年演员的成长,经常到剧团、剧院指导青年演员,为他们说戏、排戏。她以古稀高龄抱病著书立说,先后在《中国戏剧》《河南文史资料》发表了20多万字的文章,为后人留下了一笔宝贵的艺术财富。

兰馨中原

崔兰田与弟子们

崔兰田与弟子们

崔兰田逝世时成千上万个戏迷为她送行

崔兰田逝世时成千上万个戏迷为她送行

崔兰田为弟子说戏

崔兰田为弟子说戏

热爱党、热爱社会主义,为了党的戏剧事业,甘愿贡献自己的一切。这就是崔兰田的政治思想品德。凡是跟她接触过的人都说她人品好,艺德高尚。说她象一枝兰花,是那么的清新、淡雅,时时吐露着芬芳,陶冶着人们的情操。

“没有中国共产党,没有新中国,我还是个穷要饭的,”这是崔兰田经常讲的一句话。她非常珍惜新中国的幸福生活,发自内心的爱党,爱祖国,甘愿用自己的艺术才能为党,为社会服务一辈子。无论是在“抗美援朝”的年代,还是在“大跃进”的岁月里,她都积极主动地到部队慰问解放军,到炼钢炉前,到田间地头慰问工人、农民,表现了一位人民艺术家的赤胆忠心.

“一日为师,终生为父”,是崔兰田的人生信条,她对待自己的师傅如同亲生爹娘。五十年代初,她落户安阳刚刚有了固定的家,就把已经70多岁孤苦伶仃一辈子的“奶师”贾锁接到自己身边奉养。贾师傅逝世后,崔兰田披麻戴孝,挑幡摔老盆为老人送终。她曾经声泪俱下地说:“没有师傅教我本事,我哪有今天。我生活好过了,不能不管师傅,他孤零零的一个人,我是他的徒弟,我不管,谁管!”在她的带动下,师姐妹们齐集安阳,昔日的“豫剧十八兰”成了18个孝子,共同把师傅安葬在安阳。同时也把崔兰田尊师重教的品德扎根在人们的心中。

崔兰田交流加工剧本

崔兰田交流加工剧本

崔兰田的一生,正如杨兰春所称赞的“认认真真演戏,堂堂正正做人”。她对长辈是那样的尊敬,对同事、朋友是那样的坦诚,对学生、后人又是那样的关心爱护。在艺术上她一贯追求创新,一贯主张广取百家,为我所用。她常说:“艺术要跟上时代,否则就没有生命力”。

“学艺先立德,无德不成艺”,这是崔兰田授艺课徒的一惯主张。她常说:“一个演员舞台上唱得再好,人品艺德不行,那他成不了大器”。舞台是短暂的人生,人生也是短暂的舞台,在人生这个舞台上如何塑造好自己的形象,对一个演员来说是至关重要的。崔兰田用—生的言行,为我们留下了四个宇:“德艺双馨”,这在全省文艺界有口皆碑。

她认为培养接班人应该早下手,让学生不但能聆听老师谈艺说戏,而且能亲眼看到老师在舞台上怎样演唱,怎样表演,这样学生才学得实在。早在四十年代初,著名豫剧编导艺术家樊粹庭先生就非常欣赏崔兰田的唱腔,曾请她到狮吼剧团讲课传艺,并将其尖子学员关灵凤送到她身边学艺。关灵凤演出崔兰田亲授的《秦雪梅》后,西安观众称赞她是“小崔兰田”。当时的青年演员们都把兰田视为自己学习的楷模,纷纷自发地学习她的唱腔,连她的胞妹崔兰玉也学得惟妙惟肖,酷似其姐。她却说:“不要单纯追求像不像我,每个人的嗓音条件不同,不能强求一样,要根据自己的条件运用老师教导的方法去琢磨适合自己的演唱方法,然后用这个方法去创造新人物、新唱腔”。

崔兰田晚年与学生们

崔兰田晚年与学生们

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。