-

陈友谅 编辑

陈友谅(1320年—1363年),湖北沔城人(今湖北仙桃)人。元末农民起义军领袖,“陈汉”政权的建立者。

陈友谅出身于渔家,曾为县吏。参加天完红巾军,隶丞相倪文俊为簿书掾,以功升元帅。至正十七年(1357年),以倪文俊谋害天完帝徐寿辉,杀文俊,遂并其军。自称宣慰使,旋改称平章政事,掌兵权。与元兵交战,连克安庆、瑞州、抚州、赣州、信州诸地。至正十九年(1359年),挟持徐寿辉,移都江州(今江西九江),自称汉王。次年闰五月,在采石杀徐寿辉自立为帝,国号大汉,年号大义。 以恢复汉族王朝的统治为号召。以邹普胜为太师,张必先为丞相,张定边为太尉。大汉政权建立后,一面继续进行反元战争,一面把军事重心放在对邻境朱元璋部的战争上。历龙湾、江州、鄱阳湖几次重大战役。至正二十三年(1363年),陈友谅在鄱阳湖大战中流矢身亡。

作为元末农民战争的重要领袖,陈友谅领导的农民战争打击了元朝在湖广、江西和江浙一带的统治,加速了元朝的灭亡和明朝的建立。

(概述图:陈友谅故居内塑像 )

全名:陈友谅

所处时代:元末

民族族群:汉族

出生地:湖北沔阳(今仙桃市)

出生日期:1320年

逝世日期:1363年

在位时间:1360年 至 1363年

继任:陈理

主要成就:起兵反元,建立陈汉政权

年号:大义(1360),大定(1361-1363)

投靠红巾

陈友谅是沔阳一个渔夫的儿子,他本来姓谢,祖父招赘在陈家,因而随着姓陈。年少时念过书稍微懂些文理。有一个会看风水的人观察他家祖先的坟地说:“据风水的模式来说定当大贵”,陈友谅听了心里暗自高兴。他曾经在县里当小吏,但这并非他的目标。徐寿辉起兵后,陈友谅前去投靠,在徐寿辉的部将倪文俊那里当掌簿书的佐吏。

逐步壮大

至正十七年(1357年)九月,倪文俊企图谋害徐寿辉未成,逃至黄州。当时陈友谅正隶属于倪文俊,因屡立战功,升为领兵元帅。于是陈友谅乘此机会杀掉倪文俊,吞并了他的部队,自封宣慰使,不久又称平章政事。

至正十八年(1358年),陈友谅率军攻陷安庆,又破龙兴路(今江西南昌)、瑞州(今江西高安)。然后分兵攻取邵武、吉安路(今江西吉安),而自己则领兵进入抚州。八月,破建昌路(今江西南城)。九月,破赣州。十一月,破汀州。

至正十九年(1359年)三月,陈友谅破衢州、襄阳路。十月,遣部将王奉国攻信州(今江西上饶)。

当时,长江以南只有陈友谅部最强。朱元璋攻取太平府(今安徽马鞍山)后,与他为邻。陈友谅攻陷池州,朱元璋派常遇春率军前去攻打陈友谅,夺取池州。赵普胜是陈友谅手下有名的骁将,号称“双刀赵”。开始与俞通海等驻扎巢湖,一起归附朱元璋,后来叛归徐寿辉。这时他正为陈友谅驻守安庆,多次引兵争夺池州、太平,到处抢掠。朱元璋为此担忧不已,于是引诱赵普胜的食客,让他潜入陈友谅军中去离间赵普胜。赵普胜没有发觉,见到陈友谅的使者总是诉说自己的功劳,觉得自己有恩于陈友谅,脸上露出悻悻的表情。陈友谅由此怀恨在心,怀疑他要背叛自己。便以会师为名从江州突然来到安庆,赵普胜在雁汊以烧羊迎接,当他刚一登船,陈友谅便马上杀了他,吞并其军队。然后以轻兵袭取池州,被徐达等击败,参战军队全军覆没。

建汉称帝

至正二十年(1360年),当初陈友谅攻占龙江时,徐寿辉想迁都龙兴,陈友谅不同意。不久,徐寿辉仓促从汉阳出发,临时驻扎江州。江州是陈友谅管辖之地,他命士兵埋伏在城外,然后将徐寿辉迎入城中,马上紧闭城门,将徐寿辉所部全部消灭。随即以江州为都,挟奉徐寿辉居于此地,而陈友谅则自称汉王,设置王府官属。然后挟持徐寿辉东下,进攻太平。但太平城坚不可拔,于是陈友谅军便利用大型船只靠近西南城墙,士兵们顺着船尾爬过矮墙进入城内,攻克太平城,杀死守将花云。

此后,陈友谅便愈加骄狂。陈友谅部进驻采石矶后,他派遣部将假装到徐寿辉面前陈述事情,趁机安排壮士用铁器击碎徐寿辉的脑袋。徐寿辉一死,陈友谅便以采石的五通庙为行宫,即皇帝位,国号汉,改元大义,太师邹普胜以下都是以前的旧官。陈友谅即位之日正巧遇上大风大雨,群臣们排列在沙岸上向他道贺,没能按礼仪行事。

一败再败

火烧陈友谅

火烧陈友谅

双方短兵相接,激战于龙湾(今江苏南京城郊),陈友谅大败,因为潮水下落,船只搁浅,死者不计其数,丧失战舰数百艘,陈友谅只得坐小船逃走。张德胜追击到慈湖,再次打败陈友谅,烧毁了他的船。冯国胜率五路大军乘胜追击,大败陈友谅于采石矶。陈友谅只得放弃太平,逃至江州。朱元璋军乘胜攻取安庆,陈友谅的部将于光、欧普祥都缴械投降。

至正二十一年(1361年),陈友谅派部将张定边再次攻陷安庆。朱元璋亲自领兵征讨他,又收复了安庆,长驱直入到达江州。陈友谅战败,夜里带着妻子儿女逃往武昌。他的将领吴宏献出饶州投降,王溥献出建昌投降,胡廷瑞献出龙兴投降。

战死鄱阳

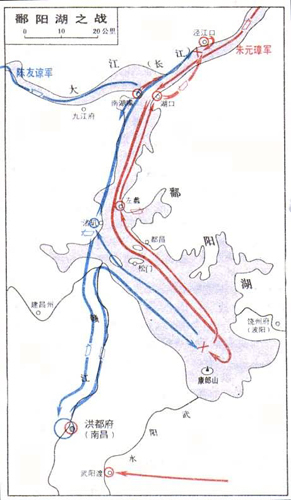

鄱阳湖大战

鄱阳湖大战

至正二十三年(1363年),陈友谅率大军六十万,船上装载着家属百官,尽发精锐进攻南昌,飞梯冲车,从各条路上同时前进。朱元璋的侄子朱文正及部将邓愈坚守南昌,陈友谅三个月没能攻下来。这时,朱元璋亲自率军前来救援。陈友谅听说朱元璋将到,便撤除对南昌的包围,向东出鄱阳湖,与朱元璋在康郎山相遇。陈友谅集合巨舰,以连锁为阵。朱元璋军不能仰攻,连战三日,损兵折将,渐感不支。但是不久,刮起了东北风,朱元璋便下令放火焚烧陈友谅的船只,陈友谅的弟弟陈友仁等都被烧死。陈友仁智勇双全,他死后,陈友谅士气低落。在这场战斗中,朱元璋船虽小,却轻便易行;陈友谅虽是巨舰,却不能进退自如,故而战败。

朱元璋所乘坐的船桅杆是白色的,陈友谅便与其将士约定第二天集中兵力猛攻白桅船。朱元璋知道后,下令将所有船的桅杆都漆成白色。第二天再战,从早晨到中午,陈友谅军大败。陈友谅想退保鞵山,但朱元璋已预先扼住湖口,拦截其退路。

在坚持数日之后,陈友谅与众将商量摆脱困境的对策。右金吾将军说:“既然出湖困难,我们就应当焚船登陆,直奔湖的南岸图谋再起。”左金吾将军说:“这是向敌人示弱,他们利用步骑追赶我军。进退之间我们将失去自己的地盘,大势也将去也。”陈友谅拿不定主意。过了一会儿说:“右金吾将军所言有理。”左金吾将军因其意见未被采纳,便率所部投降了朱元璋;右金吾将军知悉后,也率部投降。陈友谅处境更加困难。

朱元璋给陈友谅写了两封信,信的内容大致如下:“我想与你约定,你我各安一方,以待天命。你却盘算失误,企图加害于我。我军只以少量兵力,便攻取了你龙兴十一郡,你还不悔过,重新挑起战端。首先被困在洪都,再败于康郎,骨肉将士被葬身于火海。你即便侥幸生还,但也应当取消帝号,坐待真正的主人,不然将会丧家灭姓,到那时就悔之晚矣。”陈友谅收到信后怒不可遏,不予回信。 时间一久,陈友谅军中粮食渐绝,只得突围冲出湖口。朱元璋的将领们从上游加以拦截,双方大战于泾江口,汉军且战且走,但日落之时仍未能摆脱追击。陈友谅当时从船中伸出头来,指挥作战,却被飞箭射中,贯穿头颅,当即死去。顿时,陈友谅军土崩瓦解,太子陈善儿被擒,太尉张定边趁夜保护陈友谅的次子陈理,载上陈友谅的尸体逃回武昌。

陈友谅的次子陈理回武昌后,继承伪帝位,改年号为“德寿”。至正二十四年(1364年)二月,朱元璋亲自征讨武昌,陈理出降,陈汉政权灭亡。

政治

行政制度

陈友谅建国后,基本沿袭了徐寿辉天完政权或是元代统治策略。在中央和地方行政制度上,基本与元代制度一样。在中央,以邹普胜为太师,张必先为承相,张定边为太尉。在地方上实行行省、路 府 、州、县四级行政单位。

招揽苗兵

在湖广行省南部少数民族聚集地,陈友谅招揽大量溪洞苗兵为其所用,不过未见有记载称陈友谅为拉拢湘西等地土司而提高诸土司之级别者。

经济

兵役繁重

在赋役的征收上,陈友谅活动范围多在河流众多的长江中下游地区,水师是其取得战争胜利的制胜法宝。在与朱元璋的战斗中,胜少负多,士兵伤亡较大。大量的兵员伤亡必然要得到补充,湖广行省为其最主要征兵之地,《国初群雄事略》云“陈氏之兵曾经龙江、江州、湖广三处大败,善战折损,却于湖、潭、荆、襄等处征田夫、市子,三丁抽一为军。”这只是陈友谅主力部队征兵情况,而其它地方的将领征兵情况估计也大致如此。

横行征派

再者,陈友谅国内的收刮也比较繁重。频繁的战争,需要巨大的战略物资作后盾。这必然要耗费大量人力、物力和财力,这些负担只能转嫁到贫苦农民身上,加上大规模的战争所耗费的军需物资无疑又加剧对占领之地百姓的剥削。

推行屯田

陈友谅曾驻军邾城(武汉新洲),围湖屯田。

文化

陈友谅尊儒重教,提倡办学。据《抚州府志》记载:大汉时在抚州设立学校,招收生员一百五十人,开课教学。

军事

陈友谅让人造出三种规格的战船,其船气势恢宏,工艺精巧,上下层有隔音设备。从实战出发,每层人马可以互不干扰,尤其是在下层驾驶的船工,不论战争如何,也不影响正常驾驶。陈友谅的战船,依托长江汉水,以及周边纵横交织的大江大河,可让战船往来自如,进返有序。中科院历史研究员赵现海在论及陈友谅造船时说:“陈友谅的水军数量最多,舰队最为强大,不仅是当时中国,而且是全世界最强大的水军力量。”

元·傅箕:以雄毅之姿,英迈之略,纠集群师,起兵汉沔,而威吴楚。凡行师立署,所至之处,能者使,才者用,贤而有德者尊,礼俾各遂其性。意于富贵功名者不强以职,此所以趋轶群雄者。

元·周闻孙:铖镇豫章,政修令行,人心大和,百司庶府,奔走率职。

明·朱元璋:①友谅亡,天下不难定也。 ②及渡江以来,观群雄所为,徒为生民之患,而张士诚、陈友谅尤为巨蠹。士诚恃富,友谅恃强,朕独无所恃。惟不嗜杀人,布信义,行节俭,与卿等同心共济。初与二寇相持,士诚尤逼近。或谓宜先击之。朕以友谅志骄,士诚器小,志骄则好生事,器小则无远圆,故先攻友谅。

明·刘基:友谅包饶、信,跨荆、襄,几天下半,而士诚仅有边海地,南不过会稽,北不过淮扬,首鼠窜伏,阴欲背元,阳则附之,此守虏耳,无能为也。友谅劫君而挟其下,下皆乖怨;性剽悍轻死,不难以其国尝人之锋,然实数战民疲,下乖则不欢,民疲则不傅,故汉易取也。

明·杨璟:向者如陈、张之属,窃据吴、楚,造舟塞江河,积粮过山岳,强将劲兵,自谓无敌。然鄱阳一战,友谅授首,旋师东讨,张氏面缚。此非人力,实天命也。

明·王世贞:明之初兴也,能为劲者,唯陈友谅、扩廓乎!其下友谅也,得之速,非我速也,彼失之速也……友谅之雄强也,其在项籍、李密下、窦建德上乎!亟败亟整,其犹能振乎?

明·高岱:①友谅之勇略,虽或未及项羽,而剽性狡悍,出没飘忽,大困而不馁,屡踬而复振。观其龙江败归,还袭安庆;九江之失,疾奔武昌。及徐达召还,不旋踵而有江州之入。是皆败衄之后,旬日之间,而能陷城摧敌,其能开拓封疆,奄有荆、楚,亦一时之雄也。惜其昧强弱之势,失先后之著,据形胜之地,不能进取襄、邓,以窥中原;昧观衅之法,漫焉轻涉龙江,已取覆败。(《鸿猷录》) ②元末群雄共起,与我圣祖并驱中原者,固非一人,而当时称劲敌多为腹心胁腋害者,惟友谅可虑哉。

明末清初·谈迁:国史于陈友谅、张士诚辈辄书寇,夫寇非所言也。彼未我臣,何寇焉。俱田间布衣,仗尺剑起事,虽仁暴悬殊,亦自有幸不幸焉。

明末清初·丁耀亢:按友谅功业,已成犄角,几鼎峙矣。至其谋弑寿辉,是篡贼也。贼安能成大业乎?盖天生此辈,为我太祖作蕴。鄱阳贯颅,摧枯拉朽,殆天授非人力也。

清·谷应泰:慨自元人失驭,群雄蜂发,逐鹿之夫,所在都有。太祖崛起濠梁,而同时并兴者,则有张士诚据吴,徐贞一据蕲,明玉珍据蜀,方国珍据江东,然皆阖门坐大,非有图天下之志也。独陈友谅以骁鸷之姿,奄有江、楚,控扼上流,地险而兵强,才剽而势盛,实逼处此,以与我争尺土者,非特汉之文伯、子阳,唐之世充、建德而已。”“至若友谅者,本沔阳渔家,刀笔小吏,徒有凶残,实无功德,干城仗普胜而旋即杀之,北面事寿辉而旋即毙之,名实交丧,忠勇并失,诚所谓蝇声紫色,圣王之驱除耳。而论者以周颠仰天,铁冠大笑,刘基之手挥难星,雷老之忽然不见,王者所至,诸神效灵。而不知友谅者,犯顺多黑闼之风,归命少窦融之智,盗窃空名,进退无据,抑亦人谋不臧,匪特天亡之也。

清·张廷玉:①友谅性雄猜,好以权术驭下。②友谅、士诚起刀笔负贩,因乱僭窃,恃其富强,而卒皆败于其所恃。迹其始终成败之故,太祖料之审矣。

清末民国·蔡东藩:吾谓友谅亦有自败之道,江州失守,根本之重地已去,及奔至武昌,正宜敛兵蓄锐,徐图再举,乃迫不及待,孤注一掷,丧子弟,失爱妃,甚至身死人手,为天下笑,是可见国之兴亡,实关人谋,不得如项羽之刎首乌江,自诿为非战之罪也。

清末民国·饶汉祥:江汉先英、三楚雄风。

中国近现代·吴晗:陈友谅虽说失败了,但他毕竟是反对元朝蒙汉地主阶级统治的英雄人物,在历史上起过作用,当地人民对他是同情的,怀念的。

生活奢侈

陈友谅生前生活奢侈,曾经制造了一张镂金床,做工非常精巧,宫中其他器物也是一样。他死后,江西行省将镂金床献给朱元璋,朱元璋感叹道:“这张床与孟昶的七宝便壶有什么不同呢?”然后下令有关官员将它熔掉。

毁庙传说

袁枚《子不语》卷十收录一篇《毁陈友谅庙》,讲清朝赵锡礼任监利县知县时,到任那天,他按照惯例,拜谒了文庙和城隍神。他手下的官员报告说,还有一座庙也应该前去焚香祭拜。赵锡礼便前往察看,只见这庙里有三座神像,并排坐着,都是帝王装束,神态庄重严肃。赵锡礼问这是什么神,竟然没人知道。赵锡礼打算拆毁此庙,手下的官员劝阻道:“这座庙里供奉的神,历来都非常显赫,每届官员到任,都来虔诚地参拜,十分严肃。拆毁此庙,恐怕会触怒神灵,祸患将不可预测啊。”

赵锡礼回到县衙,找来方志和祀典,一一查找,都没有记载这些神。于是,他挑了个日子,召集官员和百姓到庙里去。赵锡礼手拿铁锁链,套住神像的脖子,拽了起来。一般来说,供奉的神像形体魁伟,必须砸碎,才能搬走。可是,赵锡礼将铁锁链一拽,那神像顿时就倒塌了。不一会儿,三座神像全被拉倒,粉身碎骨,散在庭中。然后,赵锡礼重修庙宇,改奉关帝。过了好长时间,并没有发生什么异常。赵锡礼仍然放心不下,便写了文书,到天师府查问究竟,得到回文说:“这些神是元朝末年伪汉王陈友谅兄弟三人,他们兵败以后,死在鄱阳湖。他们的部下也七零八落地逃跑了,在荆州为三人建造了庙宇,将他们供奉为神。庙建于元朝至正某年,毁于清朝雍正某年赵大夫之手,前后祭祀四百年。”

通好安南

据越南史书记载,至正十四年(1354年),陈友谅遣使越南陈朝修好,并称他是元越战争后被元朝安置于武昌的安南国王陈益稷的儿子。据说陈友谅退守武昌后,还向陈朝乞援,陈朝不许。

祖父母

祖父:谢千一,后入赘陈家,改姓陈

祖母:陈氏

父亲

陈普才,降明后封承恩侯,洪武五年(1372)徙滁阳。

兄弟

兄:陈友富,降明后封归仁伯。

兄:陈友直,降明后封怀恩伯。

弟:陈友仁,在鄱阳湖战死,明初追封康山王,命令有关主管部门建庙祭祀他,让陈友贵随从受祭。

弟:陈友贵,在鄱阳湖战死。明初让其随陈友仁受祭。

妻妾

杨苕华

娄玉贞

陶氏

阇氏,被朱元璋军所俘。

子嗣

太子陈善,被朱元璋军所俘。

陈理,降明后封归德侯,住在京城。后因陈理说一些不满的话。朱元璋于洪武五年(1372年),将陈理迁移到高丽。

祖籍

关于陈友谅祖籍主要有两种观点:第一种观念认为陈友谅祖籍在今浙江永嘉县。陈赞鼎《上海嘉定双塘陈氏源出自浙江永嘉谢氏的调查》、胡珠生《大汉皇帝身世之谜揭开,陈友谅祖籍在永嘉谢乔》认为陈友谅是谢灵运后裔,祖籍在浙江省永嘉县。福建省姓氏源流研究会谢氏研究会编纂《陈友谅源出永嘉鹤阳探》 也基本认可上述主要观点,但提出陈友谅祖籍不在浙江省永嘉县谢乔,而在浙江永嘉县阳探。第二种观点认为陈友谅祖籍在今湖北仙桃,但陈友谅出生于今湖北洪湖,这也是目前史学界主流观点。任崇岳《陈友谅身世考辨》认为陈友谅祖籍在今湖北仙桃境内,但因祖父入赘洪湖黄蓬山,出生于今湖北洪湖。安频、谢金城《陈友谅故里监利(玉沙)今古考辨》通过考辨地名等,提出陈友谅估计在今湖北省监利县的结论,被新华网等转载,影响较大。随后谢金城、安频《陈友谅留在监利桥市镇因果寺的实物》《陈友谅留在监利故里柘木乡的实物之二》考述了陈友谅留在监利的实物资料。

功过

改革开放后,史学界对陈友谅历史功过评价有三种观点,第一种观点认为陈友谅妄自尊大,贪图权势,背叛了革命,是典型的阴谋家。黎东方《细说明朝》认为陈友谅“害友弑君、无德无能而妄自尊大的典型小人”。张翼之《徐寿辉与天完红巾军》认为陈友谅是阴谋家,残害徐寿辉等农民领袖。第二种观点认为陈友谅有功有过,但不失为一代枭雄。持论相当公允,这也是目前学界较为公认的观点。南炳文《明史》认为陈友谅所建立的农民政权在元末农民起义中的业绩辉煌,是不容抹杀的,但他篡杀徐寿辉造成起义军分裂等过错也十分明显。第三种观点主张撇开烦琐历史评价,从记忆史、形象史等角度分析不同时期陈友谅的历史形象和历史评价。刘传吉《“失败的英雄”如何被记忆?——以陈友谅为例的考察》主要运用记忆史的研究方法,勾勒了陈友谅的历史形象,分析陈友谅的形象和记忆建构、唤起、传延和演变的状况及其影响因素等。彭勇《被扭曲的形象与被湮没的历史——评明清传统文献中的陈友谅》分析了陈友谅历史功绩被有意湮没和历史形象被扭曲,号召还原一个客观真实、有血有肉的陈友谅形象。

《明史·卷一百二十三·列传第十一》

墓址

陈友谅墓

陈友谅墓

故居

陈友谅故居

陈友谅故居

纪念馆

陈友谅纪念馆

陈友谅纪念馆

文学形象

在金庸小说《倚天屠龙记》中,陈友谅是混元霹雳手成昆的徒弟,丐帮八袋长老。他为人奸诈狡猾、善权谋之术,利用宋青书杀了武当七侠莫声谷,十恶不赦,最终死于非命, 这个人物对小说情节的发展起了一定推动作用。

影视形象

年份 | 电视剧/电影 | 饰演者 |

|---|---|---|

1984 | 《倚天屠龙记》 | 吕耀华 |

1986 | 《倚天屠龙记》 | |

1987 | 《大明群英》 | |

1993 | 《朱元璋》 | |

1994 | 《倚天屠龙记》 | |

1998 | 《乞丐皇帝传奇》 | |

2001 | 《倚天屠龙记》 | |

2003 | 《倚天屠龙记》 | |

2004 | 《朱元璋》 | |

2006 | 《传奇皇帝朱元璋》 | |

2009 | 《倚天屠龙记》 | 周晓滨 |

2016 | 《乞丐皇帝与大脚皇后传奇》 | 季晨 |

2016 | 《真命天子》 | |

2019 | 《倚天屠龙记》 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。