-

孙洪伊 编辑

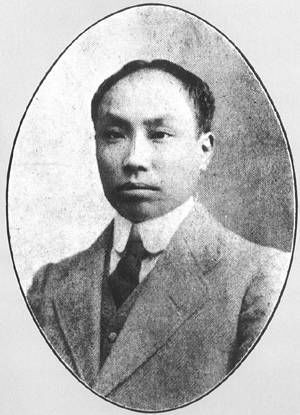

孙洪伊(1870年—1936年3月28日),出生于中国天津市,中华民国时期著名政治家,广州军政府原顾问。早年入袁世凯幕府。中华民国成立后,先后成立共和统一党、民主党、进步党等。历任教育总长、内务总长等职。参加了护法运动,反对段祺瑞。1920年在广州任军政府顾问。1936年3月28日病逝于上海。

本名:孙洪伊

出生地:天津

出生日期:1870年

逝世日期:1936年3月28日

主要成就:参加反袁斗争,组织护法政府等

国籍:中国

民族:汉族

天津地图

天津地图

《国民公报》

《国民公报》

1910年初夏,请愿代表团在北京又成立了吸收各界人士参加的请愿国会同志会,并发表了约15000余字的意见书。同年2月底以孙洪伊领衔,再次上书请求在一年之内召开国会。十多天之后,清政府发下谕旨,断然拒绝代表团的要求。至3月在海外的梁启超派徐佛苏来北京,与孙洪伊取得联系,并充当了同志会机关报《国民公报》的编辑。嗣后,请愿同志会逐渐形成两派:一是以孙洪伊为首的自治派;一是以梁启超为首的宪政派。在请愿活动中,两派各自的潜在意图有相当的距离,而自治派起着主导作用。请愿同志会代表团迅速增加到150人,并选出以孙洪伊为首的6人为领导人。

1910年6月16日,代表团首领们又向都察院递交请愿书,仍是孙洪伊领衔,代表着10个系统30余万人。请愿书批评摄政王的二月诏书,主张国会必须能监督行政,声称:君主虽欲私其所爱憎,将不为国会所允许。又斥责清政府立宪之诚意少,敷衍之意多。

1911年5月,请愿同志会的代表们开始筹组宪友会。6月4日,在北京湖广会馆召开成立大会,选出孙洪伊、雷奋等6人为干事。总部设在北京,各省设支部。

1911年10月10日武昌起义,震撼了整个封建专制政权。孙洪伊分别发函各省咨议局,督促支援武昌首义军。不久上海起义,陈其美为沪督,孙洪伊应召赴上海,与陈其美、宋教仁、柏烈武等决定,继续以同盟会、同志会、宪友会和咨议局以及个人名义,分电或派人赴各省督促从速起义,以支援并扩大武昌起义的成果。

辛亥革命起义将近结束时,孙洪伊因母在籍病逝,即回天津奔丧,未竟诸事委托在上海的直隶咨议局和江苏咨议局负责人办理。按旧俗母丧须守孝三个月。同时。直隶省议会亦正式成立。当时同盟会中的重要成员,如黄兴、宋教仁等.不同程度地认为“革命业已成功”,孙洪伊也有松口气的想法,加之亲友们的劝阻,就没有再回上海去。

孙洪伊其人

孙洪伊

孙洪伊

第一次请愿

从1907年秋开始,各地立宪派纷纷上书清廷,要求速开国会。1909年10月,各省咨议局举行第一次会议,江苏咨议局议长张謇通电各省咨议局,建议组织国会请愿同志会。经过一个多月的多方联络,16省代表齐聚上海跑马厅,开会商议请愿速开国会之事,成立了由顺直咨议局议员孙洪伊领衔的33人“赴京请愿代表团”。由此,拉开了3次国会请愿的序幕。

1910年1月16日,代表将孙洪伊领衔署名的“请愿书”呈递都察院,要求在一年内召开国会。孙洪伊利用各种 关系,在得到奕劻、那桐、载涛等清廷重臣的理解后,又有御史江春霖“奏请缩短国会年限”的奏折,都察院才极不情愿地上奏朝廷。1月30日,清廷以“具见爱国悃忱,朝廷深为嘉悦”,但“我国幅员辽阔,筹备既未完全,国民智识程度又未划一。如一时遽开议院,恐反致纷扰不安,适足为宪政前程之累”为由,而作出“将来九年预备业已完备,国民教育普及,届时朕必毅然降旨,定期召集议院”的决议,拒绝了请愿团的要求。

这个结果本在孙洪伊的意料之中,他深知,如果仅凭一次请愿就能成功,那就不是中国的朝廷了。于是,他发誓,如果请愿不成,自己就死在城门之下。为此,请愿代表成立了“政党之雏形”——国会请愿同志会,在北京设立总部,各省各埠设立支部。在同志会的努力下,各省代表再度进京,发动了第二次请愿。

第二次请愿

1910年4月15日,直隶省在津召开大会,选出第二次赴京请愿的代表。各省请愿代表于5月间陆续抵京。在参加人数、活动规模以及组织形式上,这次请愿都比第一次有所扩大。请愿代表150余人,除各省咨议局议院外,还包括各省商会、学会及华侨代表等,更令人震撼的是,活动还征集到了30余万人的集体签名。6月16日,孙洪伊带领80余名请愿代表再登都察院,递交了10份请愿书。虽然这10份请愿书各有侧重,但结论却只有一个——速开国会。这次请愿书的言辞更加激烈,如孙洪伊领衔的以各省咨议局名义的上书指出,清廷“真诚之意少,敷衍之意多”,并责问“弭乱救亡之策非开国会果有他术乎”?

请愿书上递之后的最终结论还是“朝廷不能开此先例,以防群起效尤”。于是27日,清廷政务处王大臣召见请愿代表后议定“俟九年后筹备完全,方可议开国会”。与此同时,清廷发布了不得再行渎请的上谕。

第三次请愿

面对两次请愿的失败,孙洪伊等人仍通电各省:“务必再作第三次请愿之举,矢以百折不挠之心,持以万夫莫拔之力,三续、四续、乃至十续,或可有望成功。”号召“海内外函电敦迫进行,佥谓誓结敢死团体以为后盾”。一时间,“请愿速开国会”成为中国政治的第一焦点。

1910年9月12日,各省咨议局联合会在北京召开第一次会议。会议推举孙洪伊、雷奋等9人为审查员,并决定利用资政院即将开会之机,向资政院提出速开国会的议案。这次请愿比前两次声势更为浩大,各省都有大规模的群众请愿运动,直隶则于1910年10月5日在天津举行了2000人的大游行。以孙洪伊为代表的请愿团除向资政院递交请愿书外,还直接到摄政王府向载沣上书请愿。

面对振聋发聩的民意,雪片般的请愿书,使得清廷不得不作出让步。1910年11月4日,上谕“缩改于宣统五年实行开设议院……预即组织内阁”,即将原定为9年的期限提前了3年;但同时宣布“此后倘有无知愚氓藉词煽惑,或希图破坏,或逾越范围,均足扰害治安,必即按法惩办”。

以张謇为代表的江浙代表最先决定奉命停止请愿,但其他各省则表现得步调不一。1910年12月2日,奉天省城学生数十人前往咨议局,要求进行第四次请愿,天津学界群起响应。但清廷哪肯轻率地更弦易张,先是强行将东三省代表押解回籍,后是将天津学界请愿活动组织者温世霖发配新疆充军。至此,各地请愿活动被迫停止。

此后,孙洪伊仍坚守驻京同志会总部。后来,他却因经费问题不得不宣告代表团解散。孙洪伊主张的速开国会、实行君主立宪的理想破灭了。

请愿国会扩大为请愿同志会,不久又组成宪友会。从事立宪的人员,在与清政府进行政治改革较量过程中。从起初清政府答应九年之后立宪,旋改五年之后立宪。又经谕旨组织“皇族内阁”,使用了缓冲之计,以致宪友会中人员演变成三个派别:(1)保守派,也称顽固派,这是被革命浪潮卷进来的一批大官僚旧派人物,他们企图藉立宪之名,行集权之实。(2)立宪派,要求君主立宪,目的是保光绪皇帝,对抗慈禧太后。这一派由来已久。虽在“戊戌政变”中失败,但在海外主要是日本,与革命派的论战喋喋不休。随着斗争的深化和清政府假立宪手段的暴露,立宪派也开始分化,如以张謇为首的江苏代表,以清政府答应五年后立宪为满足,结果等来了“皇族内阁”和被驱逐出北京,从而立宪派中大部分人员转向共和。(3)以同盟会员为主体的革命派,有的以咨议局议员公开的身份,掩护其秘密活动,揭露清政府假立宪之阴谋。如在武昌起义时,局部地区战事失利,孙洪伊在上海与宋教仁、林长民、居正、吴景濂等,于1911年12月1日致电各省咨议局人员,鼓励他们不要因局部失利而动摇,并督促各省继续奋斗。

辛亥革命后不久,同盟会由秘密活动转向公开,在尚未着手组成各分会的时刻,各省的政团在政见上不一致的矛盾,就更加表面化,这些政团成立了许多小党派。

宋教仁

宋教仁

1913年2月北京参众两院复选,国民党(包括各派系)获392席,占绝对多数。旋即成立宪法讨论会,国民党、统一党、共和党、民主党四个党的代表均列席到会,举孙洪伊为主席,汪荣宝、易宗夔为常驻干事。国民党议员中形成了若干小集团,孙洪伊常同一些议员在北京韬园开会,研究时局,发表政见。各报刊舆论称他们是“韬园派”,以后又称之为“小孙派”。主要人物有王湘、丁世峄、谢远涵等60余人,成为国民党北方组织中的骨干力量。

迨至1922年夏直奉战争之后,以曹锟、吴佩孚为首的直系军阀主张恢复国会(第二次恢复国会)。孙洪伊鉴于以往袁世凯解散国会,大杀国民党人;袁氏死后黎元洪继任大总统又恢复国会,不久又被段祺瑞非法解散等曲折斗争过程,遂将国民党“韬园派”正式改名“民治社”。虽然没有提出政纲,但它规定了本社宗旨:奉行三民主义,实行民主政治;制定宪法。促成国家统一;发展工农产业,增进民众生活以及争回主权等等。韬园派扩大了组织,共有社员80余人。活动经费除社员交社费外,大部分由孙洪伊私人捐助,同时也接受外界的赠予,如湖南督军谭延闿、奉天的袁金铠、四川的罗纶等,都曾资助过。

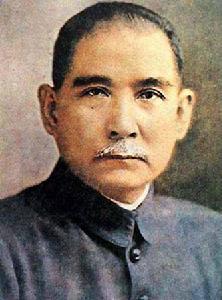

孙中山

孙中山

孙洪伊和韬园派到上海的人员,很快地与未逃走的国民党留沪人员柏烈武、张继、耿鹤生等以及由日本返回的陈其美取得联系,商讨从四面八方再次发动反袁的斗争计划。

当1915年袁氏称帝活动正在高潮之际,孙洪伊人造舆沦,连电驳斥恢复帝制之谬论,并发出《通告北方将土书》,申明大义,谴责穷兵黩武之不可为。

袁世凯的北洋军主力冯国璋、曹锟、孙传芳等部,密布于长江南北各要冲。孙洪伊为分化北洋军内部,派韬园派的直隶人温世霖、谷瑞芝(都是直隶议员)赴南京冯国璋处游说,陈述袁氏例行逆施、各地均将起义的形势,望冯当机立断,揭竿而起,勿落人后等等。孙洪伊明知冯不能一时说动,只望其持观望态度,能在暗中予以支持。那时孙洪伊山天津偕同黄金祥逃出浦口时,孙不敢骤然过江到南京,派黄持函见冯国璋,是通过黄的外甥某(系冯的卫弁)关系受到接见。孙陈述袁氏独裁自为,一意孤行,终遭众怒难犯之结局;并表示海内外各界属意于冯扭转时艰,以平衡南北之对立。冯答以“余资望不足,愧不敢当,余是军人,以服从为天职,余经袁大总统一手提拔始有今日,岂能犯上作乱。诸公爱我,反陷我于不义。”半晌相对默然。旋冯注视孙洪伊,出示袁总统通缉孙之密电,孙阅后说:“公事公办,请督军将余解送北京就是。”冯从容地悦:“岂有此理,如果这样办,就不见你了,也不会给示密电,不过这里耳目众多,望汝还是迁地为安。”翌晨,黄金祥之甥护送孙、黄去沪。孙洪伊到沪后不断给冯国璋去函陈说形势。望其早举义旗,促成统一而苏民困。

五四运动

五四运动

孙洪伊北上后,先任段政府的教育总长,不久转任内务总长。任职期间,对很多问题进行质询和提出反对意见:(一)对段祺瑞公然下令讨伐南军表示反对。(二)反对段内阁向美国花旗银行借款500万元。(三)不经国会讨论,由徐树铮主谋,擅自任命吉林省省长,破坏了约法。(四)发出的对胡瑞霖咨文与事实不符,要求追回。(五)力争实现地方自治,拟定地方自治法规(该法规已由李大钊帮助拟就,只等通过施行)。(六)依照民元内务部组织法。应裁去参事两员、佥事9员、主事30余员(徐树铮从中煽动,唆使被裁减人员向平政院控诉孙洪伊)。大总统黎元洪支持孙洪伊所提出的上述意见。国务总理段祺瑞和国务院秘书长兼参战军参谋长徐树铮则极力反对,双方的矛盾愈演愈烈。此外,还有对德国宣战问题,段、徐借参战之名,趁机扩充自己的军事实力。再者,黎、段两方所豢养的投机政客.彼此间争权夺利,因此黎、段之间形同水火。史称“府院之争”。孙洪伊在内务总长任内,先后不到四个月,终因是少数派而失利。

在段祺瑞、徐树铮与孙洪伊的斗争中,段为了庇护徐树铮,促使黎元洪下令将孙、徐一并免职,总统府秘书长、韬园派负责人之一的丁世峄也同时卸任。

孙洪伊被撤职后,立即前往上海。他在北京的住所——西四羊肉胡同,受到步兵统领江朝宗派去的军警进行检查,同时派人尾随到上海,阴谋暗杀孙洪伊。在上海太平桥三益里,刺客乘机闯进大门行凶,号房人左竹泉紧忙关闭大门,刺客开枪射伤左竹泉的右手食指和中指,旋即遁去,孙洪伊幸免于难。

陈独秀

陈独秀

1917年8月,孙中山先生、孙洪伊、程璧光、唐绍仪在上海决定南下护法,于8月21日率海军第一舰队(系北洋海军中主力舰队)和参众两院部分议员启程南下。于9月1日在广州召开非常国会会议,推举孙中山为大元帅,中山先生聘请孙洪伊为高等顾问,并兼任内务部长。

孙中山先生在广州的军事实力,与北洋军相比,相差甚远,况且西南各地方势力的合作基础也不巩固,问题很多。孙洪伊建议先设法阻止北洋军南下,在策略上瓦解段祺瑞的武装统一政策。因为北洋军将领多是北方或直隶人,而且孙洪伊在直隶一带比较有声望,为此孙中山任命孙洪伊为长江宣抚使,但对外没有宣布。孙洪伊和部分人员回到上海,以孙中山代表的身份,掌握舆论、出版工作。孙中山先生的重要言论,都寄上海发表。孙洪伊在这一段时期工作极为紧张,有工作人员近百人,从事编写、印刷出版等宣传工作,派往各地联络人员频仍的来往汇报,研究对策,孙洪伊经常工作至深夜。

韬园派在上海积极展开策反工作进行顺利,不料广州方面出现了问题,孙中山先生联合西南各省组成的军政府,因西南各省将领阳奉阴违,企图以“护法各省联合会”来代替军政府。在非常国会中,孙中山派的民友系与西南地方军政势力的政学系和吴景濂、褚辅成的益友系,是非常国会的三大派系。益友系与政学系合起来,通过了改组军政府法案,以岑春煊代替孙中山,孙派人员少因而失败。孙中山绕道回到上海,其后孙派人员也陆续回到上海。孙中山先生护法运动虽受到挫折,而韬园派仍通过各种渠道,继续在说服直系服从孙中山的主张,维护约法,抵制段祺瑞的军事行动。

1919年“五四”爱国运动爆发,孙中山先生对这一席卷全国的政治斗争,给予很高的评价。孙洪伊给北京政府的电文略谓:北京学生为力争外交主权,痛殴国贼,实代表全国民意,稍有血气,应知感佩,乃北京政府军警擅捕爱国学生,袒护国贼,薄海同愤,希立令释放学生,惩办卖国贼段祺瑞、曹汝霖、章宗祥、陆宗舆、徐树铮等,以伸国法。并祈速电巴黎专使拒绝巴黎和约。与此同时,孙洪伊发表《请北洋诸将讨贼救亡电》,鼓动直系反对段祺瑞。

张作霖

张作霖

同年10月粤军攻克广州,莫荣新被迫取消自立,岑春煊、陆荣廷联名解除军政府职务。孙中山先生于10月29日由上海回到广州,重组军政府,向全世界声明:此为中华民国之合法政府。1921年4月6日,召开非常国会,韬园派的周震麟提出《中华民国组织法大纲》。接着丁蹇动议续开二读会(按:二读会系立法的第二程序,分一读会,即在议会里朗读提案;二读会,朗读通过理由;三读会,期读决议,这时立案始告完成)。最后决议,一致推选孙中山先生任非常大总统。同年4月27日,北洋政府曹锟等33人联名反对选举孙中山为大总统,广州国民大会据理反驳。8月10日孙中山宣布徐世昌罪状,并决定组织北伐军开始北伐。1922年北伐军节节取得胜利之际,由于陈炯明的叛变而中途失败,孙中山先生被迫乘英舰赴香港,再乘别国邮船于8月14日回到上海,护法战争随转向又一阶段。

崔廷献

崔廷献

1923年6月在上海的联直谈判工作不得不停止。孙洪伊途经香港赴广州,胡汉民派人去香港迎接。章太炎闻知后,立刻给孙中山、汪精卫去电,请孙先生与孙洪伊切断关系,裁撤驻沪代表等。这使得孙洪伊到广州后无所事事。本来孙洪伊之所以去广州,想再同孙中山先生研究当前的政治局势。那时的情况是,曹锟、吴佩孚分驻保定、洛阳,北京政务被张绍曾、吴景濂、边守靖等所包办,如能把吴佩孚的问题解决好,和谈是可以继续的。孙洪伊写了大量信函通过白坚武和吴佩孚交换意见,并派光明甫去洛阳,牟琳去保定进行联系。孙洪伊的见解是:张韶曾、吴景濂都是同盟会员和国民党员,对中山先生有一定的信仰,如果中山先生还有意和谈,问题还能转圜。无奈孙中山先生以军阀打倒军阀的策略不变,胡汉民、汪精卫也主张反直。这样,延续到同年l0月直系发生贿选丑闻,孙洪伊也就同意反直了。

曹锟贿选丑闻发生后,全国舆论哗然,纷纷揭露这笔肮脏的交易。韬园派成员有许多人是议员,当1922年国会迁往北京复会时,有不少人去了北京,由于世怿、温世霖、谷芝瑞等人负责。贿选时在北京的韬园派议员也有受贿的,但都不是骨干人员。这时孙洪伊已去广州,也不是国会议员,并未受贿。韬园派在联段反直及贿选受贿两大事件中,组织思想上陷于混乱,一部分同意反直,一部分还企图再促使联直。韬园派从此瓦解,有的意志消沉,有的隐退返乡,孙洪伊遭到一次严重挫折。

1924年1月国共两党合作的大势,虽已成定局,但国民党的内部意见不一致。4月间孙洪伊接受孙中山先生委托去北方工作,离开广州以游山玩水为名。途经上海、南京、江西、开封、洛阳等地,于5月26日回到天津家乡。不久,去定州龙藏寺附近开秘密会议,参加者多为后起的青年军人。此时先父已52岁,患有多种慢性病症,身体已不如以前健壮。 曹锟政权垮台,1924年冬孙中山先生应段祺瑞、张作霖、冯玉祥的邀请北上,共商国是。首途天津,孙洪伊得与中山先生会晤。这时中山先生对联合段、张已有悔意,并对孙洪伊说:“你对北方事情比较明瞭,望你再给我介绍几位北方地区的爱国人士。”又拟将孙洪伊的长江宣抚使名衔改为华北宣抚使。孙洪伊末即允诺,只劝中山先生善自养病,此事留待研究。

1931年孙洪伊与徐研农(系黄兴内弟)、谢远涵、李烈钧、罗家衡、汤漪、王友兰、渚翔、王造时、陈望、胡祖舜、江天锋、范鸿钧、陈定远、陈喆夫、朱蕴山等人,组织“宪政促进会”,地址在上海法租界蒲石路60号,出版《危言日报》。评议南京政府实施的训政时期约法。当时报亭多不敢推销该报。

九·一八事变后,民族危机日益深重。南京政府于1932年4月邀集不同党派在洛阳召开国难会议。孙洪伊在会上主张对日宣战。

孙洪伊晚年主要以读书消遣,本想写作,终未实现。后来病势日渐沉重,于1936年3月26日故去。由朋友们资助葬于杭州九溪十八涧徐村之小山上,与民主革命先行者秋瑾墓隔丘相望。

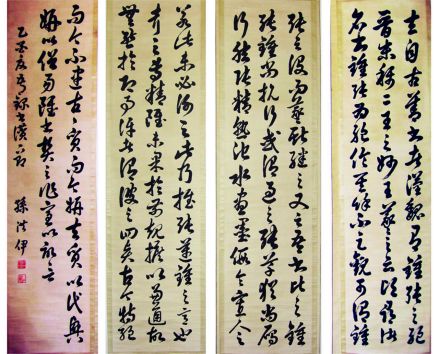

作品赏析

作品赏析

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。