-

庚子国变 编辑

庚子国变,是指清朝末期,由于列强欺凌过甚和洋教在地方作恶多端,激起中国百姓普遍的愤恨,造成义和团的兴起。义和团以“扶清灭洋”为号召,拔电杆、毁铁路、烧教堂、杀洋人和教民。清政府听信义和团能够刀枪不入,便于光绪二十六年(1900年)五月二十五日对十一国宣战。为扑灭义和团的反帝斗争,维护在华利益,扩大对中国的侵略,英、美、法、俄、德、日、意、奥八国组成的侵略联军,于1900年6月,由英国海军中将西摩尔率领,从天津租界出发,向北京进犯。最后导致中国陷入空前灾难,险遭瓜分。1900年,是中国农历庚子年,这场100多年前爆发的动荡也被中国人称庚子国变、庚子国难、庚子事变。

中文名:庚子国变

别名:庚子国难、庚子事变、八国联军侵华战争

发生时间:1900年–1901年9月7日

发生地点:中国北京、天津、直隶地区

参战方:清朝,义和团;八国联军

指挥官:慈禧,聂士成,西摩尔,瓦德西

兵力:80000人清军,10-30万义和团50,255人(八国联军)50艘军舰

结果:八国联军获胜,签订《辛丑条约》

伤亡损失:15000-20000人(清军)600-2500人(八国联军)

全副武装的义和团成员

全副武装的义和团成员

晚清中国的最高统治者慈禧太后乘轿出巡

晚清中国的最高统治者慈禧太后乘轿出巡

19世纪下半叶,西方主要强国通过同清政府签订条约,使西方宗教获得了在中国内地建立教堂和传教的权力,大批传教士自由地进入了中国。可是,大部分传教士利用各种手段在传教地侵占田地、聚敛钱财,甚至越俎代庖干涉中国地方政府的政令;一些入教的中国教民也在传教士的庇护下横行乡里。这种的情况下,以义和拳、大刀会为首的诸多民间组织开始在山东、直隶等地率领百姓攻打教堂、驱逐传教士和惩处不法教民。这一类活动被清政府称为教案,八国联军侵华前的40年间,全国共发生了各类教案800多起。

随着列强对中国侵略的不断深入,“反洋教”运动愈演愈烈,到1900年,义和拳等组织逐渐有了统一的名字“义和团”,并且提出了“扶清灭洋”的统一口号。针对如何处理同外国人的关系和其最为关心的义和团问题,清政府内部出现了完全不同的两派意见:从清政府的最高统治者慈禧来讲,对于是否严厉镇压义和团,也一直是一种矛盾心理。她对义和团采取了剿杀和安抚并用的策略。

在1900年战争爆发以前的数年间,清政府对义和团的态度一直是模棱两可的,但是外国人却无法接受这种骑墙的政策,于是,各国此时强烈要求清政府马上明确表态。

问题激化

1900年初,义和团运动扩展到京津地区,两地的外国人更加紧张。在第一次照会清政府过去了近两个月还没有结果后,各国公使第二次开会并声明:一旦中国不发布上谕,他们就要进行海军联合示威。在等待了二十多天仍旧没有结果后,各国公使于1900年4月6日再次发表联合照会,限令清政府在两个月以内,剿灭义和团,否则将代为剿平。一周后,天津大沽口外的海面上就出现了英、法、美、俄等国前来“示威”的军舰,事态开始扩大。

北京的城防工事

北京的城防工事

此时,剿杀义和团的命令已经发布,外国士兵也已经开始自行保护使馆和教堂,清政府完全在按照列强的要求行事,但是局势并没有因此而缓和下来。

局面失控

从1900年6月11日开始,大批的义和团团民开始涌进北京,很快就达到了数万人。从慈禧对义和团的态度来看,慈禧此时对义和团的政策并没有改变。默许义和团进京的并不是慈禧,而是朝中的主战派王公大臣,正是他们打开了京城九门,造成了义和团蜂拥入京的事实。到6月12日,进城后的义和团团民们只是在北京各处建立坛口,聚众练拳,外国人所担心的恐怖事件一直也没有发生。直到12日这一天在北京出现了义和团焚烧教堂和部分洋行的情况后,外国人才开始受到攻击。

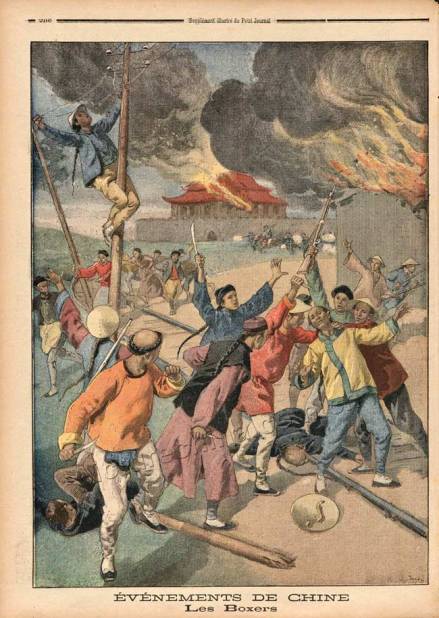

义和团运动1900年

义和团运动1900年

6月14日,西摩尔率领的联军在天津、廊坊一带受到数千名义和团与负责京津铁路防务的清军聂士成部的阻击,与外界的联系中断。从北京到天津,不再有人知道这支联军的情况,人们开始分别按照自己的逻辑,来针对这段暂时的空白而采取行动。在北京,14日这天,使馆卫队继续主动外出挑衅,杀死数十名团民。慈禧连发八道上谕,要求加紧镇压义和团。

6月16日,慈禧紧急召开了“御前会议”,会上决定,派兵到京郊马家堡一带阻拦西摩尔联军,如果“不服阻,则决战”。慈禧此时要阻止联军大部队入京的态度仍非常坚决。由于清政府已经按照列强的要求,把天津海防前线的大批部队调去镇压义和团,所以造成京津一带兵力严重不足,而从外省调遣勤王军队短期内也无法到达。在这种危急情况下,慈禧对义和团的态度开始出现了变化。“御前会议”这一天,慈禧下令对义和团暂停镇压,要求将其中年轻力壮的团民编入部队。这一切表明,正是在战争迫在眉睫、自身统治地位受到威胁的情况下,慈禧才不得不开始考虑联合义和团抵抗洋人的可行性,而并不是列强认为的从一开始便想“联拳抗洋。”还是在这一天,双方的敌对行为进一步升级。义和团开始围攻西什库教堂。天津大沽口外联军的军舰已经做好了登陆准备,此刻,已经不再有人能够阻止这场战争的到来了。

攻击直隶总督守卫的天津大沽炮台

攻击直隶总督守卫的天津大沽炮台

6月17日0点50分,在距最后通牒限定的时间还有70分钟的时候,大沽口外海面上的22艘联军军舰开始向大沽炮台开炮,清军立即开炮还击,战争正式爆发。由于弹药库被炸和天津的援兵没有如约前来,炮台守军在抵抗了6个小时后,南北炮台相继陷落,守军大部阵亡。就在联军进攻大沽炮台的时候,北京还不知道战争已经爆发。同日,慈禧召集了第二次“御前会议”。

6月18日,大沽炮台陷落的第二天,慈禧收到了直隶总督裕禄在第一时间派人送来的那份最后通牒。由于不知道大沽口已经开战,慈禧马上召集了第三次“御前会议”商讨对策。就在中国最高当局还在为是否与各国交战而争执的时候,战争已经在天津开始了。战争爆发第3天的6月19日,大沽口已经开战的消息传到了北京城内,京城上下群情激愤,义和团出现了要进攻东交民巷的迹象。慈禧急忙召集了第四次“御前会议”。

在这次会议上,主战派的意见最终占据了上风。6月19日下午3点,慈禧派人照会各国公使,要求他们在24小时之内离开北京前往天津,当晚,公使们复函清政府,请求延期赴津,并希望能够在第二天上午9点前得到答复。

突发事件

1900年6月20日,德国公使克林德离开东交民巷,前往清政府总理衙门交涉公使撤离之事,在途中恰好遇上端郡王载漪的虎神营官兵巡逻,克林德被清军击毙,这就是著名的“克林德事件”。

克林德纪念碑

克林德纪念碑

其实,早在义和团开始围攻北京的教堂时,慈禧为了保障使馆的安全,便派遣了自己的心腹大臣荣禄,率领他的武卫军中军前往东交民巷实施保护。东交民巷的内层防御有护馆洋兵,外层有中国政府军,手持大刀长矛的义和团很难发动真正的进攻,因此,进攻使馆的主力不是义和团。

此外,除了荣禄的武卫中军,由董福祥率领的武卫后军也加入了进攻使馆的战斗。6月20日下午4时整,清军从北面和东面开火,于是开始了中国政府军队对北京使馆有组织的进攻。

6月21日,慈禧终于接到了裕禄派人送来的奏折,奏折证实了大沽和天津已经开战的传闻,这表明八个国家对中国的军事行动已经开始。

对外宣战

1900年6月21日,慈禧下令颁布《宣战诏书》,这份诏书实际上是一份对国内发布的战争动员令,值得一提的是,这份《宣战诏书》对交战对象却没有明确交代,而是采用了一个略带蔑视的词“彼等”。

由于慈禧意识到列强对其统治的威胁已经远远超过了义和团,因此她要借助义和团的力量来抵御外国入侵。在这种背景下,京津地区的义和团迅速发展,义和团的反洋教运动和抵抗侵略的行动结合了起来,得到了清政府的支持。为了不伤害到大多数公使的人身安全,清军的进攻刻意避开了公使们聚集的英国使馆。显然,慈禧给自己留下了后路。但是,慈禧的这一策略却始终受到了外界因素的干扰。

6月29日,慈禧给清政府在八国的驻外使节们发去了电报,要求他们针对“宣战”一事向驻在国进行解释。从电文中可以看出,慈禧并没有下定决心与八国誓死一战。四天后,慈禧又以光绪皇帝的名义给出兵最多的英、日、俄三3国元首发出了国书。

这些国书表明,清政府非正式地向列强表示了求和的愿望。可是,从6月下旬到7月初,不但这三个国家相继增兵,而且德国也做出了大举增兵的计划。

形势转变

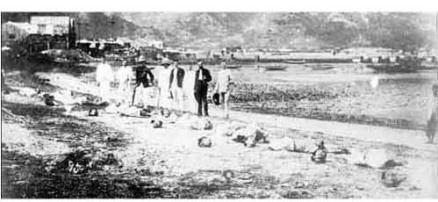

1900年6月,八国联军在天津登陆

1900年6月,八国联军在天津登陆

北京方面,攻打东交民巷的行动已经持续了近20天。7月8日,慈禧第三次致电李鸿章要求其马上来京,任命他为直隶总督兼北洋大臣,清政府已经开始在为日后和谈大臣的政治身份进行准备。

7月13日,当时的联军总指挥,俄军中将阿列克谢耶夫下达了总攻天津的命令,天津军民奋起反击,14日下午,八国联军完全占领了天津。消息传到北京后,慈禧急忙下达了暂停对东交民巷进攻的命令。慈禧害怕了,她的“联拳抗洋”、“以战促和”的决心愈发动摇。

7月16日,清军停止了肃王府和法国使馆的进攻。这是清军第2次主动停火。使清政府惊惶失措的正是天津战局的急剧恶化。慈禧显然被这些完全背离她“以战促和”策略的消息所震惊,对眼下进攻使馆的行动再次产生了动摇。就在清政府再次下令停止进攻东交民巷的当天,身在广州的两广总督李鸿章接到了慈禧对他直隶总督兼北洋大臣的任命。在1900年的这场动荡中,李鸿章从一开始就向朝廷表达了要坚决镇压义和团的态度,但没有引起重视。随着北京时局的恶化,慈禧数次电召他进京,他虽然回复“立刻遵旨北上”,但却没有离开广州一步。

攻破天津海光门(南营门)后的联军

攻破天津海光门(南营门)后的联军

此外,在慈禧第二次下令停止进攻使馆之后,北京城内的局势出现了缓和。紫禁城和东交民巷间谈判书信的往来日趋频繁,联军也没有再向北京进军的迹象。可是就是在这期间,长江巡阅水师大臣李秉衡的出现使得慈禧的态度又重新强硬了起来。

7月27日,慈禧召见了李秉衡,在询问他对时局的看法时,李秉衡回答:“既已开战,不能言和。”慈禧在召见完李秉衡的当天便下旨,令其帮办武卫军军务,并将外省赶来的几支勤王部队划归他来节制。并在8月1日下令恢复对东交民巷的炮击。

逼近北京

八国联军指挥官

八国联军指挥官

各国为壮大自己的势力也都尽可能扩充了兵力的同时。在究竟由哪个国家军队的指挥官来担任八国联军总司令的问题,各国吵得更是不可开交,从而使联军的进军计划一拖再拖。

1900年8月1日,联军终于确定将于3天后向北京进军。因为德国坚持要等到自己的远征军到达后再前进,所以此时向北京进发的实为“七国联军”。

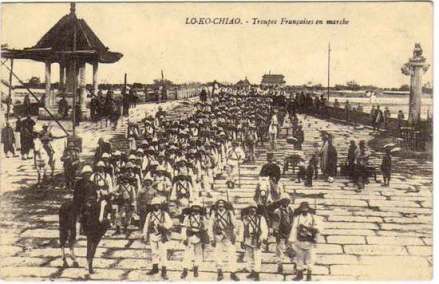

1900年法国远征军跨过卢沟桥

1900年法国远征军跨过卢沟桥

8月5日凌晨,8000名日军率先向北仓防线发起攻击,与驻防清军接火。随着英、美军队炮火的加入,战局逐渐明朗。清军伤亡惨重,被迫撤出阵地退守杨村。

8月6日上午的杨村阻击战只进行了90分钟,清军的防线就全面崩溃了。战斗持续时间之短,超乎所有人的想象。面对兵败如山倒的局面,裕禄举枪自杀了。裕禄死后的第二天,慈禧授命李鸿章为全权大臣,让他“即日电商各国外部,先行停战。”就在慈禧给李鸿章发去电报的同时,李秉衡的队伍也开出了北京城迎敌。

8月9日,这支南下御敌的部队还没有来得及在杨村以北的河西务布防,便与北上的联军遭遇,很快陷入被动。部队四散溃逃。两日后,在溃退到通州附近的张家湾时,自感无望的李秉衡服药自杀。

8月12日,联军不费一枪一炮占领了北京的门户通州。当天晚上,联军召开了会议,商讨如何进攻北京的计划。

北京危机

攻打朝阳门、西直门和安定门的日军

攻打朝阳门、西直门和安定门的日军

8月14日凌晨,联军在获悉俄军已经提前发起对北京的进攻后,日、美、英三国军队也随后投入了战斗。总攻开始后,战斗在北京城墙的东段相继展开,联军遭到了进入中国以来最为激烈的抵抗。到晚上9点,4支外国军队相继攻入北京的外围城墙,开始向东交民巷推进。英军占尽了先机,得到了第一个进入使馆区的荣耀。此后,美军、俄军、日军陆续攻入使馆区,东交民巷在紧张了近2个月后被联军解围。当晚,法、奥、意三国军队从通州进入北京,至此,北京外城、内城攻防战结束,联军把进攻的矛头转向了皇城和紫禁城。

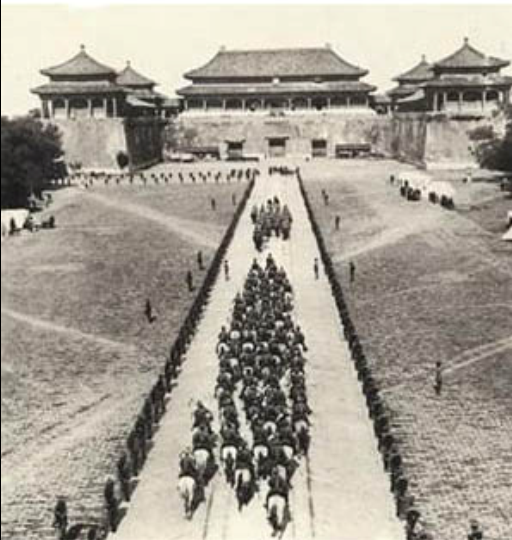

八国联军进入紫禁城

八国联军进入紫禁城

8月16日,清军在京城各处与联军展开巷战,清军死伤惨重,经过一天的激烈战斗,联军渐渐地将剩余的清军驱逐到了西北两方。战至晚间,联军占领了北京全城。当天,各国军队指挥官下令“特许军队公开抢劫三日”,北京城陷入了空前的痛苦之中。

紫禁城内的八国联军

紫禁城内的八国联军

皇宫也没能逃脱厄运,联军尽管下达了不准进攻紫禁城的命令,但却允许各国军队以“参观”名义进入,只不过这些参观者都在夏天穿上了便于藏匿物品的冬衣,他们把目光盯在了那些便于携带的珍宝上。联军在北京还烧毁了大量建筑,北京城遭到严重地破坏。

清廷态度

联军血腥杀戮中国人的场面

联军血腥杀戮中国人的场面

《罪己诏》实际上是在向外国人回答,到底应该由谁来承担中外开战的责任这一问题。起码从内容上看,只有义和团和那些地方官僚、军队以及无知的王公大臣们才应该成为清算的对象。

1900年8月23日,慈禧起驾,继续西行准备前往山西。第二天,她再次给李鸿章发去电报,告诉他可以“便宜行事”,朝廷“不为遥制”。

列强中最先答应议和的是俄国。俄国是想要东三省,俄国在这儿谈判的一个重要的意图,就是要解决1896年中俄密约所没有能够解决的东三省的国境问题。所以当时一听说李鸿章要来谈判,俄国人第一个支持。俄国准备率先同中国议和的消息披露后,过去潜伏在各国之间的复杂矛盾又重新暴露了出来。一番协调后,各国最终确定了先议和后停战的策略,而不是清政府希望的先停战后议和的办法。

议和签约

同意议和的大前提确定后,各国开始围绕自己的国家利益,首先在如何对战败国的前途进行安排的问题上展开了新的较量。

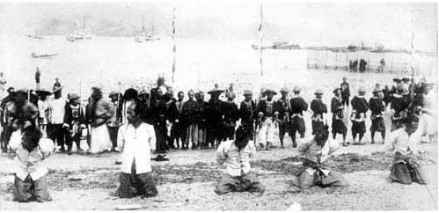

屠杀结束之后洋人在刑场合影

屠杀结束之后洋人在刑场合影

由于俄国人感到自己不具备瓜分中国的实力,法国、日本、美国等国均附和了英、德两国的建议。在确定对中国不采用瓜分的政策后,各国围绕是否接受李鸿章为清政府全权议和大臣的问题再次争论。

在得知列强对自己的议和全权大臣的身份产生争议后,身在上海的李鸿章给慈禧发去了一封电报,要求朝廷添派奕劻、荣禄和两江总督刘坤一、湖广总督张之洞为全权议和大臣。李鸿章此举显然是想借助朝廷对上述大臣的任命,来平衡列强对自己的争议。

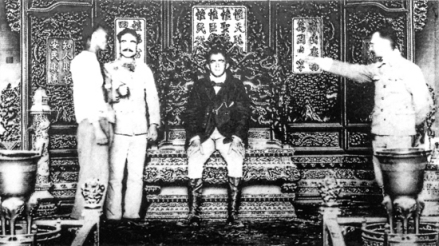

一些外国军官坐在中国皇帝的御用龙椅上拍照

一些外国军官坐在中国皇帝的御用龙椅上拍照

在各国的最高当局还没有就议和的若干问题达成一致意见之前,各国的军人们依旧按照自己的意志在继续着战争。从1900年9月初开始,联军打着讨伐和清剿义和团的旗号开始对京郊和直隶各地进行扫荡。

9月7日,慈禧发出了严加剿灭义和团的上谕,慈禧第一次明确宣布开始镇压义和团。10日,慈禧一行到达太原。至此,慈禧出逃后那种居无定所、食无定时的日子告一段落。15日,逃出已经整整一个月的慈禧再次致电李鸿章,敦促他马上北上。认为时机成熟的李鸿章便没有再等,在接到电报的当天他乘船北上,并于三天后到达了天津。20日,慈禧太后再次颁布了一道加力“剿灭”义和团的上谕,同时慈禧也收到了李鸿章等求惩处载漪等人的密折。25日,她宣布惩处载漪、载勋等身居高位的主战派王公大臣,26日,又下令将山西巡抚毓贤以义和团事件祸首之罪革职。30日,惶惶不可终日的慈禧下令,离开太原前往西安。

从8月下旬到9月中旬,李鸿章疏通外交渠道的工作有了进展,议和之事中关于列强是否承认李鸿章为清政府全权议和大臣的问题有了突破。9月底,英国政府承认了清政府提出的议和人选。继英国之后,法国也对议和人选的问题表示了赞同。在英、法、美、俄都已经答应由奕劻、李鸿章来担任中方的议和的选后,其他国家也先后表示了认同。

在战争正式爆发了近4个月后,清廷和列强准备开始和谈了。几天后,两位议和大臣联合照会各国,提出了5条议和纲领:1.承认围攻使馆违反国际公法,保证今后不再出现类似事件;2.愿意协商赔款问题;3.同意修改有关条约,侧重中外商务;4.收回被占衙署,与各国分别缔约;5.先行停战。

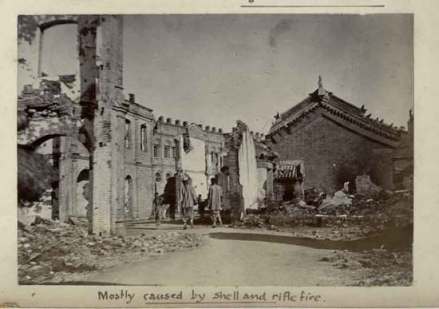

被八国联军炮火击毁的北京民房

被八国联军炮火击毁的北京民房

中方提出议和大纲2天后,联军的最高统帅瓦德西终于赶到北京,此时联军占领北京的时间已经超过了1个月。对中国人提出的议和大纲,瓦德西的态度是,“不给予任何的理睬”。瓦德西鼓动各国,坚决拒绝中方先停战后议和的要求,并且各国还一致提出,只有清政府在如何惩办祸首等问题上有明确的表态后,才可能开始考虑议和的问题。

瓦德西到达北京后不久,两宫的銮驾也赶到了西安,住进了陕西省衙门。安顿下来的慈禧盼着李鸿章的消息,但是坏消息却接踵而来,前方发回的电报说,联军已经打下了保定。这个消息让她再度惊慌。还有传闻说,京城里的洋人已经开具了一张需要“惩办”的名单,洋人警告,这些人都是从犯,为了中国的体面,首犯的名字没有提及,如果这些从犯得不到惩办,那么他们将自己去寻找首犯算账。慈禧很清楚,“首犯”指的就是她自己。

李鸿章得到了荣禄转达的只要保住慈禧就什么都可以商量的“示意”,于是便更加积极地贿赂俄国出面斡旋此事。在这种情况下,各国开始权衡利弊。

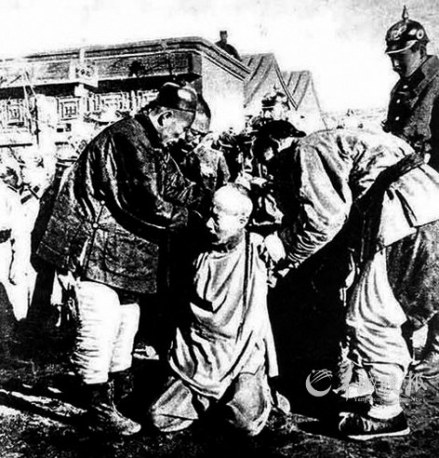

英军在北京菜市口监斩清廷官员

英军在北京菜市口监斩清廷官员

除了要求惩办祸首,列强还纠缠着“两宫何时回銮”的问题。各国公使一致要求,只有中国的皇帝和太后回到北京后才可以开始谈判。而慈禧压根就没有此时回京的想法。

正当李鸿章、奕劻左右为难之际,突然传来俄国准备监理东三省的消息,这引起日、英、美等国极大的不安,再加上李鸿章年迈体衰,因过度劳累而病倒,这使得各国沉不住气了,他们不再坚持把“严惩祸首”和“两宫回銮”作为和谈的先决条件,而是转向急于开始讨论议和的具体内容。

就这样,在西方圣诞节的前一天,八国和西班牙、比利时、荷兰等11国公使将《议和大纲》交给了奕劻,列强要求清政府迅速答复。

条约内容

这份《议和大纲》共有12款主要内容:

十一国公使组成联军的八国加上西、比、荷三国,在共同商讨对中国的议和大纲,这个议和大纲是《辛丑条约》的蓝本:

1. 中国派亲王专使就克林德被杀一事前往德国谢罪,并在遇害之处树立铭志的牌坊。

2. 严惩祸首,杀害凌辱外国人的城镇停止科考5年。

3. 中国必须用优荣之典就日本书记官被害一事向日本政府谢罪。

4. 中国必须在各国人民坟墓遭到亵渎之处建立墓碑。

5. 军火及制造军火的器材不准运入中国。

6. 公平补偿外国人身价财产损失。

7. 各国驻兵护卫使馆并划定使馆区。

8. 削平大沽炮台。

9. 京师至海边由各国留兵驻守。

10. 永远禁止军民等加入仇视各国的团体。

11. 修改通商行船各条约。

12. 改革总理衙门和各国公使觐见礼节。

《辛丑条约》签订现场

《辛丑条约》签订现场

但是不管怎样,所有国家的最终报价都远远超过了它们实际的花费和损失。经过数月的反复磋商,双方就赔款总额最终被确定了下来:清政府共需向列强赔款白银4亿5千万两,分39年还清,年息4厘,以海关税、盐税和常关收入作抵押担保。列强说,4亿5千万中国人,“人均一两,以示侮辱”。

1901年5月26日,慈禧回电:各国赔款共四百五十兆,四厘息,着即照准。至此,议和大局已经基本形成。当年清政府全年的财政收入不到9千万两,9.8亿两是整个中国11年财政收入的总和。最终确定的赔款数额之高让列强也不敢相信,他们说这个数字“远远超过了联军的损失”。9月7日,李鸿章、奕劻代表清政府与11国代表正式签订了《议和大纲》的“最后议定书”。因为这一年是中国农历辛丑年,所以该议定书被称为《辛丑各国和约》,简称《辛丑条约》。

《辛丑条约》的签订使中国在政治上进一步沦入了殖民地化,在经济上则陷入了难以自拔的地步,最终加速了满清王朝的灭亡。

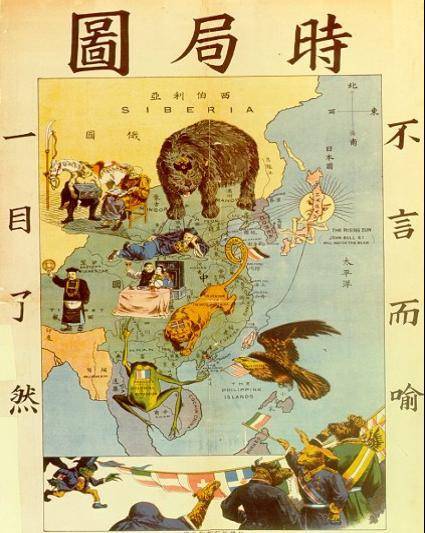

反映清末局面的《时局图》

反映清末局面的《时局图》

经此事变,清廷已成风中残烛,中国人则在受尽屈辱之后,更迫切地追寻振兴国家之道。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。