-

知县 编辑

知县,官名,别称县长、县台、县太爷等,明清官制正七品。唐代出现雏形,称佐官代理县令为知县事;宋代正式确立,常派遣朝官为县的长官,管理一县行政,称“知县事”,简称知县;元代县的主官改称县尹;明清沿袭宋代的知县制度,以知县为一县的正式长官。

知县主要掌管一县政治、经济、军事、诉讼等,可通过科举等选官途径选用,清代理论上的任期为三年,升迁主要是知州、知府、主事和同知等。

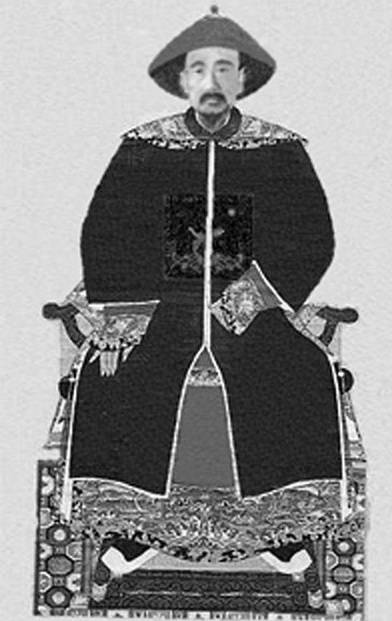

(概述图为清代知县画像)

中文名:知县

别名:县长、县台、县主、县尊、县正堂、县太爷

类别:地方官职

属性:文官

初设朝代:宋代

品级:正七品(明清)

周代

周代有县正。《文献通考》卷63云“周官有县正,四百里为县,各掌其县之政令,而赏罚之”。

春秋战国

春秋时期,建立了中央集权国家,开始设置郡县。郡县最初都是设在边远地区,目的是为了加强防守,但郡的地位在县以下。早期的县还带有采邑的色彩,如春秋初年,晋国赏胥臣以先茅赏士伯瓜衍之县。到春秋晚期,赵鞅还以县和郡作为将士立功的赏格。到了春秋中晚期已有较多的县作为国家的地方政权建置。晋灭祁氏,羊舌氏后,分其田为十县,每县由中央派人治理,称为县大夫。正如《文献通考》卷63所言“上大夫受县、下大夫受郡,县邑之长曰宰、曰尹、曰公、曰大夫,其职一也。”

随着人口的增长,社会经济的发展,到战国时期由于各国之间战争与交往的频繁,边境地区逐渐繁荣起来,由于人口的增多和民族事务的繁杂,各国又在郡内划分若干县,受郡管辖。“至于战国则郡大而县小矣。”此时的县长官,齐国称令外,也称大夫。从《秦简》看,秦的县令也叫大啬夫,另外还设有丞、尉、司马、司空、少内等各种副官与属官。

秦汉

秦始皇统一天下以后,在全国范围内全面推行郡县制度,县受郡节制,县级长官“万户以上为令,不足万户为长”,均由朝廷任命。令长以下置丞,切助令长办事。同时在少数部族地区则设道相当于县。

汉沿秦制,实行郡县两级制度,但汉高祖鉴于秦朝孤立败亡的历史教训,大封同姓诸王建立封国。汉代的县仍以户数为标准,《汉书·百官公卿表》曰:“县令长皆秦官,掌治其县。万户以上为令,秩千石至六百石;减万户为长,秩五百石至三百石。皆有丞、尉,秩四百石至二百石,是为长吏。”县一级的编制,还有其它名称“列侯所食县曰国,皇太后、公主所食曰邑,有蛮夷曰道”。王莽改制把县令长改为宰。

魏晋南北朝

魏晋南北朝时期的地方政权,基本上沿袭东汉末年形成的州、郡、县三级制。州、郡辖区越来越小,数量越来越多,而县数变化较小,州置刺史,郡有太守,县有令长。

隋鉴于南北朝时期地方行政体制的混乱,将州、郡、县三级制度改为州县二级制度。县的长官仍是“令、长”,大县为令,小县为长。隋县“有令、有长、炀帝以大兴、长安、河南、洛阳四县令,并增正五品,诸县皆以所管闲剧及冲要之处,以为等级。”

唐五代

唐沿隋制,但唐代以赤、畿、雄、望、紧、上、中、下之名目划分县的等级。“京都所治为赤县,京之旁邑为畿县,其余则以户口多少,资地美恶为差,五代犹然”。县的长官仍为县令,不过,除称县令之外,已有“权知县令”之称谓。

五代时期,各府州县邑的治事权很大程度上掌握于武夫悍将之手,地方节镇往往以自补亲随为县的镇将,干预县令行使职权,致使县令之职形同虚设。并且,据《宋朝事实》所云:“五代任官,凡曹、掾、簿、尉之龌龊无能以至昏老不任驱策者,始注县令,故天下之邑率皆不治,诛求刻剥,猥迹万状,至优诨之言,多以令长为笑。”

宋元

宋朝建立后,统治者汲取五代时期武将擅权、君权太弱的教训,着力削夺藩镇权力,强化中央集权,加强了对地方的监管,进一步整顿任官制度:建隆元年(960年),天下诸县,除赤、畿外,将县分为望、紧、上、中、下五类,沿置县令,总治一县民政;建隆三年(962年)恢复了由中央直接设置县尉的制度;后重县令之任,在赤畿及要剧县派遣常参官担任知县,以知县的新职代替不起作用的县令,掌管该县事务。如宋太祖在派奚屿等出知剧邑的诏令中说“特选士于朝行,断自心,以重其事。”其他县由中央设置县令,“开宝三年(970年),县千户以上,依旧置令、尉、主簿,凡三员:户不满千,止置令、尉各一员,县令兼主簿事 ;不满四百,止置主簿、县尉,以主簿兼知县事;不满二百,止置主簿,兼县尉事”。

宋代普通县的长官为令,重要的大县则出朝廷任命京官担任县令,称为知县事,简称“知县”,地位比普通县令高,但此时的“知县”为中央官吏,只是暂时管理县事,后期知县的设置逐渐增多,取代县令成为地方官名称,至元明清时成为县级长官的专称。

元朝各县设有达鲁花赤一人,知县或县尹一人。知县、县尹出汉人担任,达鲁花赤出蒙古人担任,是县里的最高长官,而知县、县尹则是一县政务的实际主持者。

明清

明代在前代基础上有所改革,知县的管理制度也更加完善,并确立了县官的地位。后期为方便官吏升降,以县事务为主要标准,划分为“繁简”两种。

清代承装明制稍有变革,清代根据县的地理位置、耕地面积、赋税人口等用冲、繁、疲、难四字来形容县的重要程度。“冲”为地方冲要、交通枢纽,“繁”为事务繁重,“疲”为民情疲顽,“难”为民风强悍难治。四个字都具备的为“最要缺”,具备三个字的为“要缺”,具备两个字的为“中缺”,只占一字的为“简缺”。对知县来说,以简调繁虽然品秩不变实为重用提升,因此清朝规定初任县官必须先从简缺知县做起。

出身

宋代

宋代知县(县令)的出身多样,主要有贡举、摄官、进纳、流外及百司胥吏转迁等;除此之外,还有以武臣知县、录先圣后人、以方技或布衣、由京官遭贬而为者。随着科举的发展及考铨制度的完善,百司胥吏迁转为知县(县令)的道路被逐渐堵死。

明代

关于明代知县的出身,明初出于科举制尚不成熟,封建政府又急需大批人才充实官僚机构,选拨了一批成绩优异的监生到各衙门实习,根据其表现和才干授府州县六品以下官职,洪武十九年(1386年)曾择选监生千余人送吏部,授知州、知县等职。建文、永乐之后,科举制成为主要选官途径,此时知县的出身据《明史·选举志三》载:“京官六部主事、中书、行人、评事、博士,外官知州、推官、知县出进土选。外官推官、知县及学官,出举人、贡生选。”可见知县的出身主要有进士、举贡两种。“万历时又有定例,州县正印官,上、中为进士缺,中、下为举人之缺,最下为贡生之缺”。“进上十三,举贡十七”。明初尚有以吏员出任地方官的,永乐后,科举日重,科举人才增多进而限制吏员担任地方正官。中叶以后,保举官吏因为容易营私舞弊也逐渐废除不用。

明太祖时期间行科举,知县多出保举、荐举产生,其出身多为监生、吏员,后科举制成为主要选官途径,知县大部分出举人和责生担任。

清代

清代继承明代的科举制度,任官制度上也重正途,尤其重制科。县官的职位可通过正途或异途获得,进士、举人、贡生、荫生为正途,议叙、官学生、俊秀、吏员、捐纳等为异途,异途出地方督扰保举也可以授州县官,“经保举,亦同正途,但不得考选科道。”

瞿同祖根据两个版本的《缙绅全书》:乾隆十年(1745年)版和道光三年(1850年)版得出这样的数据:“从知县出身途径来看,进士占主导地位(1745年44.6%,1850年34.7%);次一类别是举人(分别是22.3%和26.2%),最后是庶民监生(分别是12.7%和13.4%)。”1745年,出科目出身者占74.4%,捐纳者占16.5%,其他出身(荫生、议叙、保荐、贤良方正等)占9.1%;1850年,出科目出身者占69.5%,捐纳者占19.4%,其他出身占11.1%。旗人(满洲、蒙、汉军旗人)所占比例分别为6.2%和7.8%。

选任

宋代

一般地,宋代的县官选拔分为两种情况:一种是宰相特别任命的知县,称为高配知县,又称堂除;另一种是由中央吏部负责考察并统一委派的普通知县(或县令)。但也有不少知县是经皇帝直接任命的,如宋太宗时,由于很重视人才的选任,对地方官的人选考察十分严格。宋太宗曾说:“百里之长,字民之要官也。”他多次下诏要求地方长官积极向朝廷推荐合适的县官人选,并经过亲自召见,考察合格后,方正式任命。

两宋之世,县官的身份以文臣为主,而文臣又以进士出身的人为主,在一些边远地区,可以由武臣担任。宋代规定,凡恩荫补官者,不得直接出任县官。在选任上,资格和能力并重,二者缺一不可。宋代实行保举原则,即所有中下级官员的升迁必须由中高级官员同罪保举(举荐的人失察负有连带责任),如知县、县令的选任,需由2人保荐,无人推荐者不得升迁。

诏令反复强调,县官要由年富力强的官员担任,凡60岁以上者,原则上不再担任知县或县令。当时的法定退休年龄为70岁。

当时法令有明确规定,官员不得在自己家乡所属的本路或本州担任州县官一职,也不得在邻近县份任职。另外,在田产所在地、长期定居地以及亲属常住地也不许担任县官。宋代严格限制县官与有亲属关系的人员任职于同一个地区。

明代

受明代官吏选拔体系的影响,明代知县的选拔标准呈现明朝前后期的巨大差异性。洪武初年,明代知县的选拔主要是任人唯贤;明后期则以出身资格为标准。1368年,朱元璋下诏征集天下贤能异士,授予知县之职。1386年,又亲选优秀监生千余人担任知县等职。可见,明朝洪武初期选用知县主要依据个人的品行、才能。也因此,朱元璋在位期间明朝经济逐渐恢复,国力大增,为永乐的盛世奠定了坚实的基础。而永乐之后,科举制逐渐成为人才选拔的主要途径。

清代

在任用上实行严格的回避制度与异地为官制度,以防贪污营私。回避制度是我国传统任官制度的重要特点,此制始于东汉,后为历代沿袭,至清已形成一种非常重要的人事管理制度,其目的是防止官员因某些关系徇情营私。清代回避制度主要有籍贯回避、亲属回避、师生回避。籍贯回避即一般文官不得在本省任官。康熙四十二年(1703年),清廷在规定地方官员必须“回避本省”的基础上,进一步规定任官在籍(原籍或寄籍)500里以内之州县也不得任职。任职地虽非本籍,若有五服内亲属迁至该地聚族而居业已成村,适为属下百姓,也应回避。亲属回避指的是,凡嫡亲祖孙、父子、伯叔兄弟不可在同一省为官,同族近支兄弟不得在一县为官。有外祖父外孙、舅甥、翁婿、郎舅姐妹夫、连襟、表兄弟、姑丈、姨丈、儿女亲家等外亲、姻亲关系者,在地方不得任为总督以下知县以上有上司下属关系的官职。师生回避只实行于地方官,地方督抚以下至知县,有师生关系者,不得任为上下级关系之官。如遇及,官小者或后到者回避,应回避而隐瞒的要处分。清代任官的回避制度,规则繁密,超过往代,在嘉道之前执行尤为严格,在防止官员利用亲缘、乡土、师生关系为亲戚、好友、学生营私舞弊方面,起到了重要作用。知县异地为官,客观上遏制了知县原来各种盘根错节的关系,既保护了知县行事的独立性,又减少了任官勾结营私的风险性。

实行官缺制度,因缺授官,以控冗员冗吏。官缺,指的是政府机构中所设官位的性质类别及编制额数。清代官缺制度繁复,与知县有关的官缺制度亦然。清初沿袭明制,至雍正以后,始按州县所在位置、管辖面积、治理难易等因素将州县划分四等,以“冲(地理位置重要)、繁(政务纷繁)、疲(赋税多拖欠)、难(民俗刁悍、命盗案多)”四字标之。四字全占为最要缺,占三字者为要缺,占两字为中缺,只占一字或一字也不占的为简缺。个别县占字虽少,因考虑其他因素,也有属于要缺、最要缺的。清廷选用知县时,就根据这种官缺与所适者历官之资历、能力而因地授官,因才授职,以加强对重要州县的治理。知县的选任权虽然决定于吏部,但各地督抚也有一定的权力。某些属于最要缺、要缺的县如果缺出,可由督抚于本省已有一定任职年限且有经验阅历的对品官员题报调补,称“调授缺”。如知县由中、简缺之县对品调入要缺、最要缺之县,则调职不升官。若督抚直接升用应升应补属员出任要缺、最要缺,则可题报补授,称为“题授缺”。以省份而言,直隶、山东、江苏、江西、四川、陕西、甘肃、广东、湖北等省州县中的最要缺、要缺多定为调授缺,其中江苏、江西、四川甚至无题授缺;而山西、河南、安徽、湖南等省州县的最要缺、要缺多定为题授缺。题授缺的数量少于调授缺,如清末知县题授缺为94缺,而调授缺则达248个。在知县缺中,还有一种是通过“选授缺”而来。选授缺由吏部从备案的各种“选班”(包括除班、升班、补班等)中选授,有单月、双月选,故又称月选。是由吏部、都察院共同抽签选出,并派王大臣核实,有些甚至还要引见给皇帝面验。不过,由吏部等抽签选出的县官一般授予中缺、简缺。而要缺、紧要缺主要由督抚选授,在该省已任职一定年限有行政经历者充任,以利于地方治理。官缺制度既体现了中央集权和中央监督地方的特点,又体现了在中下级官吏选拔上权力分散、互相牵制的特点;在一定程度上可减少冗官冗吏,而且还可在一定层面上防止封疆大吏任人唯私、结势地方,以此维持大清王朝对地方稳定的统治。

职前考核,掣签分配,异途试授,以求任官得人。清代候选知县需经吏部七项核查程序:一是别其流品,即出身要清白;二是观其身言,即身体健康,行为端正,言语清白;三是核其事故,即查看其以往的政绩以及是否有父母丧在身;四是论其资考,即查其俸期满否;五是定其期限,即查看其试用期以及是否赶上铨选规定的期限;六是密其回避;七是验其文凭(《清会典·吏部》卷十)。严密的任前稽考有利于选官得人。候选知县经过吏部这几关的考核后,才能参加单月选或双月选,然后由吏部抽签,选中者奉敕上任。抽签制有公平无私的一面,但也有可能出现人地不相宜的弊端。清政府还规定,凡正途出身授任知县的一般为实授,而异途充任知县的,则一般先试授,经过历练,称职者方可改为实授。清制明确规定:“汉官捐输者,试俸三年,试俸未满,不准升转。”异途试授,目的还是在于考察人选合适与否和锻炼其才能,应当说清政府强调正途、异途的区别选用,是有其合理性的一面的。

任期

宋代

宋初沿袭五代之制,知县、县令任内地为一年一考,三年为一任,任沿边地区者,四年为一任。宋真宗以后,京朝官出任知县者人数增多,其任期有缩短趋势。咸平三年(1000年)曾将川峡幕职、州县官改为二年注替,“以速其升迁。”以鼓励内地官员赴边供职。从《宝庆四明志》卷18《定海县志》记载看,真宗朝,幕职州县官任县令以二年为任之法并未实行,京朝官出任知县者多半是二年为任。

仁宗时,冗官问题更加突出,闲居待阙者日甚一日,于是宋政府对地方官的任期又作了调整,京朝宫出任知县者一般以二年为一任,选人任县令仍以三年为一任。神宗熙丰年间减任子之数,延长吏人出职年限,冗官问题有所缓和,遂强调三年任期之制“内外官并以三年为任。”哲宗,徽宗朝虽然冗官问题更加严重,但从宋代现存的地方志各县志的记载看,县级长官仍守三年一任的制度。可是南渡之后,由于地狭人多,“赴调者萃东南,选法留滞。”于是京朝官任知州、通判、签判、知县及监当者以三年为任者,权改为二年,惟选人除外,其京朝以二年为任,立为永法,川广三十个月为任。实际上知县仍以三年为任。乾道三年又改为“今后京朝官知县依旧法,以三年为任。”九年八月复改为二年一任。宁宗嘉定九年二月采臣僚建议。“自今京官知县必以三年为任,到任及二年不在避亲之限,或一考半已上,以理去官,许陈乞填补二年著为定制。如有违庆许御史台按劫。”

明代

明代规定:“内外入流并杂职官,九年任满给山,赴吏部考核,依例黜陟。考满之法,三年给出,曰初考,六年曰再考,九年曰通考。”即规定知县的任期为九年。这种久任制有利于地方官吏充分了解地方情况,有充分的时间行使职能,有利于避免敷衍塞贵的现象出现,同时在建国初期实行久任制,能够更好的恢复干疮百孔的社会经济。但实际上真正能任九年的知县很少,洪武时就有“知县二考无过者升知州的”规定。明代后期,县官久任的现象更是减少,万历二年题准:“今后守令,大约以两考为期”,也就是明确规定知县以六年为一任。更有知县任三年即升迁的。

清代

清代沿袭明代后期的短任制,定三载考绩之法,考绩最优者(卓异)均可提升。因此清代知县理论上的任期为三年,因卓异提升的知县,应百姓要求可以原职升级或加衔连任本地知县,但这种情况比较少。清朝知县到19世纪以后尤其是到清朝末期,知县任期普遍不到三年,经常出现一年内屡次更换知县的现象。

考课

宋太宗即位后,狠抓地方长吏的治绩,对出任知州、通判、知县及其他州县等职务的官员,凡贪赃枉法,给以严惩,并在太平兴国三年(978年)六月颁布诏令:“自太平兴国元年十月己卯以后,京朝、幕职州县官,犯赃除名配诸州者,纵逢恩赦,所在不得放还,已放还者,有司不得叙用。”真宗景德元年(1004年)参照宋太宗开宝九年考核官员的标准,并加以修改。颁布了考核州县官的上次下三等标准:“公勤廉干,文武可取,利益于国,惠及于民者为上;干事而无廉誉,清白而无治声者为次;畏懦而贪,漫公不治,赃状未露,滥声颇彰者为下。”从而更加突出地强调官员的才干,对“清白而无治声者”仍书考为中,这说明北宋前期在考察官员时重视其才干的程度。尽管宋真宗、仁宗、英宗三朝对州县官员的考课内容多次修改和补充。但影响都不大。这种状况到神宗熙宁变法时才有所改变。不过随着考课工作的正规化,逐渐产生了固定模式,对于官吏德行与才能的考察,被对资历的勘验所吞没、所取代。

神宗熙宁二年(1069年)考课院报上《考校知县、县令课涉》以“四善三最”为考课标准,其中“四善”为唐朝旧制。“三最”也不再以此前的"清白而无治声,或利益于国,惠及于民”等抽象的字眼来敷衍。而是制定了较具体详尽的条目:“考守令以善最:德义有闻、清谨明著、公平可称、恪勤匪懈为四善;狱讼无冤、催科不扰为治事之最,农桑垦殖、水利兴修为劝课之最,屏除奸盗、人获安处、赈恤困穷、不致流移为抚养之最。”这一善最标准对宋代影响很大,哲宗即位后,对神宗时所立的新法几乎废罢殆尽,但熙宁、元丰时确立的考课法被沿用下来。哲宗元四年(1089年)八月的县令课法标准与熙宁时的四善相同,而对“三最”略加补充,并制定了新的三最标准:“以狱讼无冤,催科不扰,税赋无陷失,宣敕条贯、案帐薄书齐整,差役均平,为治事之最;农桑垦殖,野无旷土,水利兴修,民赖其用,为劝科之最;屏除奸盗,人获安处,赈恤贫困,不致流移,虽有流移而能招诱复业,为抚养之最。”

具体考课办法分善最为三等,“七事为上,二事为中,余为下”,知州课县令,监司课知州,监司汇总后,“每半年一次,同行审覆,若有能否尤著者,别为优、劣等。上半年限八月,下半年限次年二月,保明以闻。知州除太中大夫、观察使以上及三京留守、安抚使、钤辖不考察外,其余并委监司依此考察。吏部开析等第,审上书省。”七年四月,三省再次重申此一条法。至此,宋代知县、县令的考课标准已基本定型。

升迁

宋代

知县满任后,有通判、签判、干办公事(勾当公事)、知州、监司、在京职事官等多种去向。宋代多种任官方式的存在、资序和履历的可以比折及责罚的影响,使知县任满后,出现多种迁转去向。

明代

首先,从知县的升迁标准来看,明初主要以政绩为参考标准,而明中后期则渐循资格。明初人才选用主要是对政绩卓异者给予擢升。而到了明中后期,科举日重,独重甲科。《明世宗实录》记载:“今之为守令者,有进士,有举人,有岁贡,资格不同,其于分土亲民也。司铨者不惟其职业修废是视,而惟其出身高下是拘”。不同出身的知县,受到的待遇极为不平等。进士出身的知县容易得到擢升,而举人、贡生则不仅升迁机会渺茫,且在任知县也是备受欺压。

其次,从升迁的速度来看,明初知县升迁慢,中后期知县迁转过于频繁。永乐以前,朝廷推行知县久任制度,所以知县任期较长,一般待九年考满才能升迁。这很大程度上是由明初急需恢复和发展社会经济的实际情势决定的。明初朝廷鼓励知县长期任职,以期尽快恢复发展农村经济,实现社会的安定和发展。所以,明初知县整体都升迁要慢。不过,因为明初知县选任以荐举的方式为主,所以知县多以监生或太学生出身为主,进士当时一般任县丞。因此,明初监生出身的知县还是很容易得到升迁。而到明中后期,情形则发生了大逆转。知县的迁转过于频繁。知县平均任期为三年,有的甚至一两年就调动。再者,进士出身的知县升迁快,大都不到三五年就能高升;而举贡出身的知县则备受歧视压抑,几乎没有升迁的希望,大多只能老死任上。

再次,从升迁的方向来看,知县可升为御史、文事、知州、判官等等,据《重刻官员评级考》记载知县主要升“御史、给事中、评事、主事、府同知、知州、通判、光禄寺署正、市舶提举、锦衣卫经历、都察院经历(少)、都事、京府推官、运判、通政司经历、改府教授、光禄寺丞(少)、审理正、京县知县、太仆寺丞、盐课提举。”

清代

清代知县升迁的主要参考依据是政绩。据台湾学者李国祁对清代基层地方官升调降革与治绩关系的量化分析显示,影响知县升调降革的治绩因素中,除钱粮外,吏治、文教和刑名三者所占比例几乎相当。

清代知县的调任往往从简缺到要缺。清制规定,若某些属于最要缺、要缺的县出现缺出,可由督抚在本省选择官品相同、德才兼备又有丰富从政经验的官员补调,称“调授缺”。若督抚直接升用应升应补属员出任要缺、最要缺,则可题报补授,称为“题授缺”。

从升迁后的任职情况看,主要是知州、知府、主事和同知等。据刘子扬《清代地方官制考》中考据,“外县知县例应升六部主事、都察院都事、都察院经历、大理寺左右评事、太常寺博士、中书科中书、通政司经历、通政司知事、銮仪卫经历、京府通判、京县知县、府同知、直隶州知州、知州、盐运司运副及外府通判;亦可拣选兵马司正指挥。”

品级

宋代:知县、县令的品级在宋前期规定为,赤县令正五品(开封、祥符县)三京畿县令正六品上,诸州上县令从六品上,中县令正七品上,中下县从七品上,下县令从七品下。元丰新制,京畿县令从八品,县令正九品。元祐时官品又定为,开封府两赤县令正七品;开封府畿县令,三京赤县令,三京畿县令正八品;诸州上、中、下县令正九品。南宋时升诸州上、中、下县令为从八品,余与元祐时同。

明代:正七品。

清代:正七品。顺天府十九人。奉天府八人,直隶一百零五人,江苏六十二人。安徽五十人,山东九十五人,山西八十八人,河南九十四人,陕西七十三人,甘肃五十二人,逝江七十六人,福建六十二人,江西七十五人,湖北六十人,湖南六十四人,广东八十一人,广西四十九人,四川一百一十人,云南三十九人,贵州三十四人。

俸禄

宋代

宋代知县的俸禄有月俸、职田等,宋初规定的知县令月俸为10-20千; 咸平二年(999年)职田定例为上县10顷、中县8顷、下县7顷;熙宁间职田制度改革,职田收入变换成钱,京朝官知县职田为200石。

明代

洪武二十年(1387年)九月更定的文武百官岁禄标准,成为有明一代文武百官俸禄标准的定制。按照定制,知县月米7.5石、岁米90石。

俸禄标准是以米石计之的,但事实上却并非全支本色米石,而另有繁杂的“俸钞折色”变化。知县的俸钞折色定例如下:

岁俸(石) | 本色俸(石) | 本色俸内 | 折色俸(石) | 折色俸内 | ||

实支米(石) | 折银数(两) | 折银(两) | 折钞(贯) | |||

90 | 54 | 12 | 26.95 | 36 | 0.54 | 360 |

清代

顺治十三年(1656年)议定的俸禄标准,成为被后来沿用的定制,按照定制,正从七品俸银45两,俸米45斛。

清代雍正初年实行耗羡归公,支发各官养廉银后,养廉银遂成为有清一代与正俸并行的俸禄制度。

省区 | 直隶 | 山东 | 山西 | 甘肃 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 广东 | 广西 | 云南 | 贵州 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

养廉银(两) | 600-1200 | 1000-2000 | 800-1000 | 600-1200 | 1000-1500 | 500-1800 | 600-1680 | 600-1300 | 600-1000 | 600-1500 | 704-2259 | 800-1200 | 400-800 |

职责

宋代

有关宋代知县的职权《宋会要》职官48之29《哲宗正史职官志》载:“掌总治民政,劝课农桑,平决狱讼,有德译禁令,则宣布于治境。凡户口、赋役、钱谷、贩给之事皆掌之,以时造户版及催理二税。有水早则受灾伤之诉,以分数竭免;民以水早流亡,则抚存安集之,无使失业。有孝悌及行义闻于乡闯者,具事实申于州,激劝以励风俗。若京朝幕官则为知县事,有成兵则兼兵马都监或监押。”《文献通考》卷63,《宋史》卷167,均有大体相同的记载。《皇朝文鉴》卷90吕惠卿《县法序》对宋朝县政曾归纳为“天下之民事皆领于县,则奉朝廷之法令,而使辞讼筒,刑狱平,会议当,赋役均,给纳时,水旱有备,盗贼不作,衣食滋殖,风俗敦厚必自县始。”由此可知,宋代知县的职责范围是相当广泛的,主要有以下几方面:①实户口、征赋税;②兴修水利,劝课农桑,③兼领一县兵政、维持一县社会治安;④惩恶扬善,以德化民,兴办学校;⑤安抚水旱流亡及赈济贫民;⑥平决狱讼。

明代

明代知县的职责基本上完善,更加详细。明初朱元璋专门为地方官吏制订了《到任须知》,详细罗列了知县的具体职责。单看《到任须知》就三十一条,分别为:“一祀神,二恤孤,三狱囚,四田粮,五制书榜文,六吏典,七吏典不许那移,八承行事务,九印信衙门,十仓库,十一所属仓场库务,十二系官头匹十三会计粮储,十四各色课程,十五鱼湖,十六金银场,十七窑冶,十八盐场,十九公靡,二十系官房屋,二十一书生员数,二十二耆宿,二十三孝子顺孙义夫节妇,二十四官户,二十五境内儒者,二十六起减词讼,二十七好闲不务生理,二十八祗禁弓兵,二十九犯法官吏,三十犯法民户,三十一警迹人”。《明史·职官志》对知县职能也做了规定:“凡赋役,岁会实征,十年造黄册,以丁产为差。赋有金谷、布帛及诸货物之赋,役有力役、雇役,借倩不时之役,皆视天时休咎,地利丰耗,人力贫富,调剂而均节之,岁歉则请于府若省圈减之。凡养老、祀神、贡士、读法、表善良、恤穷乏、稽保甲、严缉捕、听狱讼,皆躬亲厥职而勤慎焉。若山海泽鼓之产,足以资国用者,则按籍而致贡”。与《到任须知》三十一条相比,《明史》中记载的知县的职责,稍微简明一点。洪武十七年(1384年),朱元璋认为“州县之官,宜宣扬风化,抚安其民,均赋役,恤穷困,审冤抑,禁盗贼,时命里长告诫其里人,敦行孝悌,尽力南亩,毋作非为,以罹刑罚。行乡饮酒礼,使知尊卑贵贱之礼,岁终察其所行善恶,而旌别之”。从朱元璋的话可以看出明代知县职责主要在六事:兴学校,辟田野,增户口,平赋役,简词讼,息盗贼。而到了明中后期,由于国家财政匮乏,社会矛盾加剧,官员必须集中精力完成主要的职责。所以,明中后期出现了以“学校、田野、户口、赋役、讼狱、盗贼”这六事作为知县主要职责的说法。

清代

对于清朝知县的职责,《清史稿·职官三》中有明确的记载“知县掌一县管理。决讼断辟,劝农赈贫,讨猾除奸,兴养立教。凡贡士、读法、养老、祀神,靡所不综。”清朝知县的职责主要集中在劝课农桑、兴修水利、征收赋税、维持治安、兴学教化、听讼断狱6个方面。

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(今江西抚州)人。宋仁宗庆历七年(1047年),王安石知鄞县(在今浙江宁波),起堤堰、决陂塘,为水陆之利。

李兆洛(1769—1841),字申耆,号养一老人,江苏阳湖(今常州)人。嘉庆十年(1805年)进士,改输林院庶吉士,授安徽风台县知县。在县七年,辖境大治。

汤显祖(1550—1616),字义仍,号海若、若士,抚州市临川区人。万历二十年(1592年),任浙江山区遂昌知县。在遂昌5年,大兴学堂(建相圃书院),讲学论道,消灭虎害,扶持农桑,抑制豪强,缓解民困。

郑板桥(1693—1765),原名郑燮,字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人。曾任山东范县、潍县知县,因助农民胜讼及办理贩济,得罪豪绅而罢官。

明代

明代文武官服一般分为朝服、祭服、公服、常服和燕服五大类,另外还有少数官员会有幸得到皇帝的特殊赐服。 知县为七品的官服,其公服和常服与其他品阶的官服有明显的区别。

公服:洪武元年(1368年)规定,在朔望朝见、侍班、谢恩、见辞时,以及外放的官员每日清晨上堂时,须穿着公服,以乌纱帽、团领衫、束带为定制,七品官员的公服上织以径一寸的小杂花花纹图样。

常服:官员们参加常朝、日常办公时穿着的官服即常服。洪武元年(1368年)规定常服形制和公服一样,都是乌纱帽、团领衫及束带。七品文官的袍衫为一尺阔大袖,腰带用素银。洪武二十四年(1391年)定制,常服在胸背处增加动物纹样,文官七品为鸂鶒。这些纹样都设计在方形边框之内,置于团领衫的前胸和后背。文官用飞禽,取其有文采之意。

清代

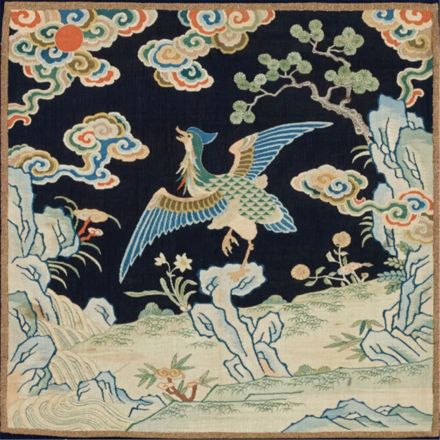

鸂鶒纹补子

鸂鶒纹补子

清代官服中是主要的一种服饰是补服,穿用场所和时间也多。补服,也叫做“补褂”,前后各缀有一块补子,形式比袍短又类似褂但比褂要长,其袖端平,对襟,所以或称“外褂”、“外套”。能表示官职差别的补子,即是二块绣有文禽和猛兽的纹饰。根据《大清会典图》规定如下,文七品绣鸂鶒。

补服在服饰种类划分中属于礼服,但补服是一个特殊的服装种类,既属于礼服,又属于吉服。它与朝服套穿时属礼服,与吉服袍套穿时属吉服。清代凡朝会祭祀,都要服朝衣补服,凡筵燕(宴)、迎銮及一应嘉礼,俱服蟒袍补服。

官品 | 补子 | 蟒袍 | 吉服冠顶 | 吉服带 | 吉服珠 |

|---|---|---|---|---|---|

文官七品 | 鸂鶒 | 四爪五蟒,蓝及石青诸色 | 素金顶 | 版饰及佩各惟其宜 | 无 |

官品 | 补子 | 朝服 | 朝服冠顶 | 朝服带 | 朝服珠 |

|---|---|---|---|---|---|

文官七品 | 鸂鶒 | 石青云缎,前后方褐行蟒各一,中有襞积,领袖俱石青妆缎。片金缘。冬夏一制。 | 顶镂花金座,中饰小水晶,上衔素金 | 素银圆版四 | 无 |

影视名称 | 知县角色 | 饰演者 | 参考资料 |

|---|---|---|---|

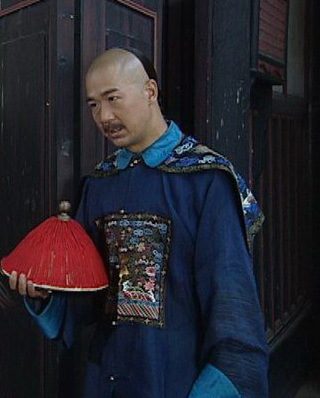

《布衣知县梵如花》 | 梵如花 |

| |

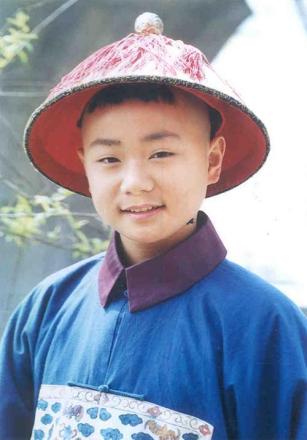

《九岁县太爷》 | 陈文杰 | 曹骏 |

|

|

|

过客:所谓“过客”,指的是经过县界的官宦显贵。这些人或赶赴任所,或休致回籍,或奉命出差,他们虽与知县没有直接的行政隶属关系,但却是官位卑下的知县轻易不能得罪的人物。

同僚:同僚是指知县之佐贰官,即县丞、主簿、典史等。他们分管一县之财政、司法、治安等事务,是知县的左右手。这些人均为朝廷命官,与知县出身、地位大体相同,是知县可以依靠的力量。但知县因故离职时,可由佐贰署职,甚至转正,故一定程度上又是知县潜在的竞争对手。虽则如此,在知县与佐贰的关系中,合作是主流的,知县应以诚待之。

吏胥:县衙中除少数朝廷任命的流官外,办理大量具体事务的都是来自本地的吏胥。

士夫豪民:士夫指的是乡绅或缙绅,即有功名或官位的居乡士大夫。他们享有朝廷赋予的各种政治、经济、司法特权,并且与各级现任官僚联系密切,对地方事务有很大的影响力,是知县在行政中不能忽视的力量。知县要有效地管理地方,必须取得其支持与合作;同时作为一方朝廷命官,又不能甘心受其控制。要之持之以中,既须尊重、忍让,又要虚以委蛇,妥为周旋,防止其侵犯知县的权威,并进而打击跋扈的乡绅。豪民者,多指无功名身份的土豪,即庶民地主。这些人惯于横行乡里,欺压良善,蠢民害政,自然是知县打击、裁抑的对象。

知县与县令

知县为常参官差遣,由中央下派到地方,而县令为选人的职事官,依靠循资依次递升而来。把知县与县令混为一谈,认为是同一个官职,这种理解是不准确的。虽然知县与县令不同,但由于宋朝特殊的任官体系,两者执掌是相同的,所以后世仍然相互通称。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

张国立饰演的知县梵如花

张国立饰演的知县梵如花 曹骏饰演的知县陈文杰

曹骏饰演的知县陈文杰