-

郑廷玉 编辑

郑廷玉(生卒年及生平事迹均不详),元代戏曲作家。彰德府(今河南安阳市)人。作有杂剧23种,今仅存5种:《看钱奴买冤家债主》、《包待制智勘后庭花》、《楚昭王疏者下船》、《布袋和尚忍字记》、《宋上皇御断金凤钗》。另有一种《崔府君断冤家债主》,但一说为无名氏作。

中文名:郑廷玉

民族:汉族

职业:戏曲作家

出生地:彰德府(今河南安阳市)

代表作品:《看钱奴买冤家债主》、《包待制智勘后庭花》等

所处朝代:元朝

版本一

郑廷玉(亦作庭玉),彰德(今河南安阳市)人,生卒年月不详。元钟嗣成《录鬼簿》把他列入“前辈已死名公才人,有所编传奇行于世者”类,名次排在关汉卿、高文秀之后,位居第三。在其名下,共著录杂剧二十三种。郑廷玉究竟创作并流传下来多少杂剧,历来说法不一。明朱权《太和正音谱》著录二十一种,明臧晋叔《元曲选》收录四种,《脉望馆钞校本古今杂剧》收录六种,《孤本元明杂剧》收录一种《元刊杂剧三十种》收录二种,王国维《宋元戏曲考》著录五种。诸本著录或收录的流传下来的剧本共有六种,它们是《楚昭公疏者下船》、《包待制智勘后庭花》、《布袋和尚忍字记》、《看钱奴买冤家债主》、《宋上皇御断金凤钗》、《崔府君断冤家债主》。其中《宋上皇御断金凤钗》、《崔府君断冤家债主》两种的著作权有异议。《元曲选》、《宋元戏曲考》没有收录和著录《宋上皇御断金凤钗》;《元曲选》虽收录了《崔府君断冤家债主》,却标明作者是“无名氏”。至于郑廷玉所撰杂剧以外的其他创作,今存于世者,仅有清李玉《北词广正谱》收录的一支套数《金山寺》残曲。 有关郑廷玉的生平及其创作情况的介绍和评价,古人留下的资料很少。明朱权《太和正音谱》评其词“如佩玉鸣銮”,而郑廷玉的创作成就,主要在于杂剧,涉及到对其杂剧作创进行评价的材料,是“天一阁蓝格钞本”《录鬼簿》略传后明贾仲明补写的〔凌波仙〕吊词:

《金凤钗》《打李焕》《后庭花》,《忍字记》《栾城驿》《双教化》,《凤凰儿》《料到底》偷闲暇。《因祸致福》关目冷,《贬扬州》《债主冤家》。《渔父辞剑》才情壮,《孙属遇猿》节佳,《疏者下船》安顿精华。

彰德炒“三不沾”

彰德炒“三不沾”

作品主题

郑廷玉是元代前期的一位高产杂剧作家。他熟悉社会生活,洞察人情世态,作品题材广泛,艺术技巧高超,语言生动、质朴,表现的思想内容也比较复杂,从不同的角度和侧面,对元代的社会生活、市井百态进行了广泛、深刻的描摹和反映,既有对当时社会的黑暗腐朽和丑恶现象的无情揭露和鞭挞,又有对美好幸福生活的热烈追求与憧憬,具有相当高的认识价值与审美价值。郑廷玉着力于艺术形象的塑造,人物有血有肉,栩栩如生,个性鲜明,富于立体感,既注意使人物性格特征在发展变化中充分展示,又充分展示人物性格特征的发展变化,对人的良知与高尚品德进行热情讴歌。赵鹗(《金凤钗》)是一位寒士,虽然历经坎坷,善良忠厚的本色却始终不渝,即使在卖诗周桥借以谋生的艰难时刻,也能见义勇为,挺身而出。在他的笔下,《看钱奴》中的贾仁、《忍字记》中的刘均佐、《冤家债主》中的乞僧,同样是大财主、悭吝人,却存在着性格上的差异,表现出作者深厚的艺术功力。郑廷玉的杂剧中宿命论、因果报应观念相当浓重,使作品的丰厚意蕴在一定程度上受到了限制。另外,某些描写技法比较陈旧,例如被狗舔吃了手指上的油这类细节,元人杂剧中屡见不鲜,而在郑廷玉作品中又不止一次出现。总之,郑廷玉杂剧的思想内容是健康或基本健康的,艺术方面也熠熠闪光,是中国古代戏曲宝库中的一笔宝贵财富。

版本二

郑廷玉的不少作品表现了万事前定、富贵在天的宿命论思想,宣扬神佛威力,因果报应;但剧中也有一些可取的内容。如《看钱奴》一剧,写一个冻饿将死的打墙人贾仁,由于在东岳庙求神拜佛,神灵被感动,将财主周荣祖家的藏金,让他在打墙时全部得去,富贵20年,作为对他信佛的报答。周荣祖由于父亲不信佛,毁寺庙修宅舍,以致应举落第返乡,沦为乞丐,将儿子长寿卖给了贾仁。直到20年后,贾仁死,家财仍归周家,周氏父子亦得团圆。本剧取材于晋干宝《搜神记》中"张车子"故事,但有不少加工创造。剧中用夸张而又有生活气息的细节描写,刻画守财奴贾仁悭吝刻薄的性格,生动深刻,入木三分,具有典型意义,历来为人称道。此剧表现了郑廷玉对社会现实有深入的观察,又熟悉舞台演出的规律,但他的宿命论思想,影响了创作成就。这情况在《包待制智勘后庭花》等剧中也存在。至于《疏者下船》、《忍字记》、《金凤钗》诸剧,思想境界不高,艺术上也无甚特色。

郑廷玉剧作语言当行,技巧熟练,尤擅长讽刺手法。由于他熟悉人情世态,他的剧本常有比较浓郁的生活气息。

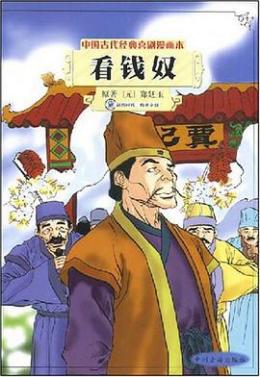

《看钱奴》

《看钱奴》

“雪中卖子”一场和贾仁病死时的描写,突出地刻划了一个守财奴的形象。他买周荣祖的儿子又舍不得“恩养钱”,咬几次牙才出了两贯钱。周荣祖不肯,他反赖人家反悔,要罚他一千贯钱。还把周荣祖硬推出门,嗾狗咬他。他自己说,一次走到街上,一个店里正烧鸭子,他便推买鸭子,着实地挝了一把,油了五个指头。回家吃饭,一碗饭咂一个指头,一会瞌睡上来,剩下的小指头被狗舌了,便一气得病。临死还嘱咐儿子把他剁成两截装在马槽里,免得买棺材。流落叫化的周荣祖对财主的痛骂,也道出了穷人对不平社会的愤怒与诅咒:

吝啬鬼

吝啬鬼

吝啬鬼

吝啬鬼

泊秦淮

泊秦淮

寄情山水

寄情山水

看钱奴

作者名称 郑廷玉

作品时间2003-5

《看钱奴》江苏省昆剧院新编昆曲剧目。由苏位东据元代郑廷玉同名杂剧改编。1997年12月除夕演出。

《救风尘》(杂剧)元朝关汉卿所作。描写恶棍周舍骗娶妓女宋引章后,残酷虐待。宋引章的结拜姐妹赵盼儿见状挺身相救,假意答应嫁给周舍,骗得休书,救了宋引章,自己也凭智谋脱身。

《西厢记》(杂剧)元朝王实甫所作。描写张生在蒲东普救寺遇见崔相国之女莺莺,两人遂生爱意,老夫人嫌他们门不当户不对,只允许他们以兄妹相称。侍女红娘巧妙地从中帮助,使得有情人终成眷属。

《看钱奴》(杂剧)元朝郑廷玉所作。描写贫民贾仁挖得金银财宝一大批,然而十分吝啬。他买了周荣祖的儿子做义子。二十年后,贾仁死了,周家父子相聚,发现财物上有周家祖先的印记,才知道财物原来是周家财产,至此物归原主。

《墙头马上》(杂剧)元朝白朴所作。描写李千金同裴少俊相爱而私自结合,后被裴父发现,把李千金赶跑了。后得知李千金堂兄是户部尚书后,裴父又到李千金处赔礼,才得团圆。

《李逵负荆》(杂剧)元朝康进之所作。描写两个坏人冒充梁山头领宋江、鲁智深,抢去王林的女儿,李逵信以为真,与宋江大闹。后真相明了,李逵向宋江负荆请罪,并下山捉住了两个坏人。

《绿牡丹》(传奇)明朝吴炳所作。描写书生柳希潜、车本高、顾粲三人,争着要娶沈重之女沈婉娥,沈重令三人以绿牡丹为题,各作诗一首。柳希潜请馆师谢英代笔,车本高请妹妹车静芳代笔,只有顾粲是自己作的。婉娥与车静芳女扮男装,拆穿了这对作弊活宝,并寻得幕后真才子顾粲。

《幽闺记》(传奇)元朝施君美根据“拜月亭”改编而成。描写书生蒋世隆在战乱之中遇见少女王瑞兰,两人结为夫妻。王瑞兰之父因门第差别,强行拆散了两人。后蒋世隆考中状元,两人终于团圆。

《中山狼》(杂剧)明朝康海所作。描写的是中山狼被猎人追赶,乞求东郭先生救它。东郭先生把它藏在口袋里,骗走了猎人。狼出来后,说它快饿死了,一定要吃掉东郭先生,幸亏路遇老丈,设计杀死了恶狼。

《玉簪记》(传奇)明朝高濂所作。描写南宋书生潘必正在临安应试落第,到女贞观看望姑母,遇到了道姑陈妙常,两人相恋。潘必正的姑母督促潘再次赴试,并亲自送他登船。陈妙常雇小舟追上必正,互赠玉簪和鸳鸯扇坠。后来潘必正考中并当了官,与妙常结为夫妻。

《风筝误》(传奇)清朝李渔所作。描写书生韩世勋题诗于风筝上,风筝落在詹家,詹淑娟和诗其上,因而结为夫妇的故事。

张车子故事

干宝《搜神记》卷十记载了这样一个故事:有个叫周擥啧的人,命定贫穷。有一天梦见天公可怜他,把命中注定属于尚未出生的张车子的钱千万,暂时借给他,从此果然逐渐成了富人。周家有个贫穷女雇工张妪,在车房生了个私生子,取名车子。后来周家就逐渐穷了,而车子长大后却成了富人,命中属于张车子的财富终于还给了他。《文选》卷一五张衡《思玄赋》云:“或辇贿而违车兮,孕行产而为对。”旧注也引张车子故事来解释这两句,李善注说见《鬼神志》及《搜神记》。《抱朴子内篇辩问》也说:“为人生本有定命,张车子之说是也。”可见张车子故事自东汉以来,流传十分广泛,说明贫富循环,皆由天定。

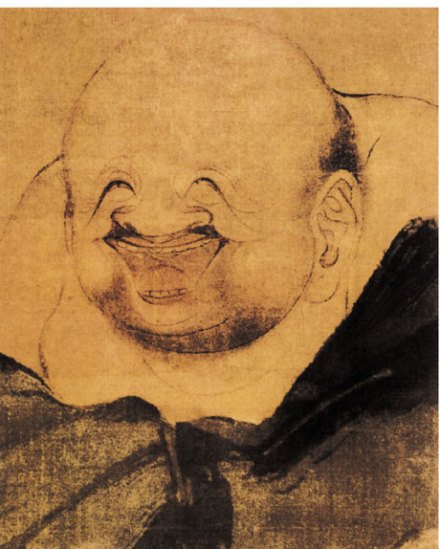

布袋和尚传记

布袋和尚

布袋和尚

注:前述布袋传记,摘录其出处如下:赞宁,《宋高僧传》,成书于988年。道原,《景德传灯录》,成书于1004年。志磐,《佛祖统纪》,成书于1258—1269年。华亭念常,《佛祖历代通载》,成书于1341年以前。觉岸,《释氏稽古略》,成书于1354。佚名,《神僧传》,成书于1417年。昙噩,《定应大师布袋和尚传》,成书于1286—1366年;所谓“定应大师”,根据传中所言,乃是宋哲宗元符元年(1098)敕赐的谥号。广和,《布袋和尚后序》,成书年代不详。惠智,《重刻弥勒传略记》,成书年代不详。佚名,《布袋和尚传》,成书年代不详。另,大川普济(1197—1253)《五灯会元》中亦有布袋传,但和《景德传灯录》的记载大致相同。此外从元代到清代所修浙江地区的方志中,也都有布袋和尚的简略传记,如清雍正《浙江通志》的布袋和尚传,记有“贞明三年示寂于岳林寺,建塔封山之原。晋天福初,莆田县令王仁煦遇师于江南天兴寺,后又遇于福州官舍,出怀中圆封书,戒王曰:我七日不来,则开看。王如戒,圆封书无他,就是那篇‘弥勒真弥勒’的偈,乃知师是弥勒佛也”。 清雍正《宁波府志》布袋和尚传,所述:“县令莆田王仁佶”见过示寂后的布袋和尚两次,并得到了两篇偈。这个记载,说明王仁佶(不是“煦”)是奉化县令,莆田人。后面还说:“王令记其事,并刻其偈于碑。” 这些传记多是从《宋高僧传》、《景德传灯录》、《佛祖统纪》等书中节录而成,并无新意。

李修生:《元杂剧史》,江苏古籍出版社,1996年版,86页。

游国恩等:《中国文学史》,第三册,人民文学出版社,1964年版。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。