-

桥镇遗址 编辑

桥镇遗址,位于陕西省宝鸡市陈仓区桥镇村东北约10米处的台塬上,面积约15万平方米,是新石器时代及西周时期的古遗址。

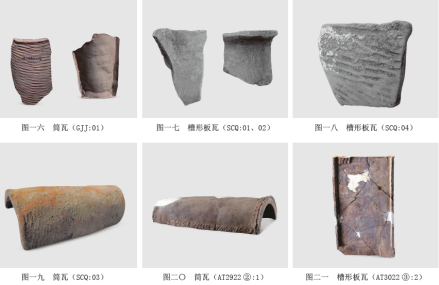

桥镇遗址是宝鸡市文物普查队于2009年9月26日在陈仓区桥镇发现的。文物普查队员在此发现文化层1处、灰坑1座、陶窑1座、房址2座,并采集到板瓦一片、筒瓦三片、槽型瓦两片。由于时代久远,这些瓦片均有不同程度的破损。文化层位于遗址偏南部的断崖上,普查队员在这里发现并采集到一片泥质红陶篮纹筒瓦残片;在两处半地穴式的房址中,发现并采集到其余板瓦、筒瓦、槽型瓦残片。由于这些陶瓦是与新石器时代龙山文化时期的泥质红陶、夹砂红褐陶篮纹斝、罐等文物一同出土的,陕西省、宝鸡市文物专家判定,这些瓦片的历史可以追溯到4000年以前,是中国考古已发现的最早的建筑陶瓦。桥镇遗址发现的龙山文化时期的筒瓦、板瓦、槽型瓦,是中国第三次文物普查的重大发现,把中国用瓦历史提前了一千年,堪称“华夏第一瓦”,为研究黄河流域新石器时代龙山文化提供了重要的实物资料。

2013年3月5日,桥镇遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:桥镇遗址

地理位置:陕西省宝鸡市陈仓区桥镇村东北约10米处的台塬上

所处时代:新石器时代、西周

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0436-1-436

批准单位:中华人民共和国国务院

桥镇遗址出土瓦正面

桥镇遗址出土瓦正面

2009年9月26日,宝鸡市第三次全国文物普查队在陈仓区桥镇进行田野调查时,在位于桥镇遗址的一处断崖暴露的文化层中发现了龙山文化时期的筒瓦,其中槽形板瓦2件、筒瓦1件、疑似槽形板瓦1件。将中国用瓦的历史提前了1000年左右。

桥镇遗址东临金陵河谷,地势西高东低,呈梯阶状。南北长约500米,东西宽约300米,面积约15万平方米。第三次全国文物普查时,考古人员在遗址内断崖上发现龙山时期文化层1处、灰坑1座(H1)、陶窑1座(Y1)、房址2座(F1、F2)。

文化层

泥质红陶篮纹筒瓦残片

泥质红陶篮纹筒瓦残片

遗迹

泥质红陶篮纹筒瓦残片

泥质红陶篮纹筒瓦残片

桥镇遗址出土的瓦

桥镇遗址出土的瓦

陶片

桥镇遗址内还采集有仰韶文化半坡晚期的泥质红陶尖底瓶、钵等陶器残片,龙山时期泥质红陶、夹砂红褐陶篮纹陶斝、罐。

建筑材料残片

桥镇遗址还出土了板瓦、槽型瓦等其它建筑材料残片。

泥质红陶篮纹筒瓦残片

泥质红陶篮纹筒瓦残片

地理位置

桥镇遗址位于陕西省宝鸡市陈仓区桥镇村东北约10米处的台塬上。

桥镇村村民委员会

交通信息

自驾:自陕西省宝鸡市陈仓区人民政府开车前往桥镇遗址,路程约32.5千米,用时约50分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。