-

杨虎城旧居 编辑

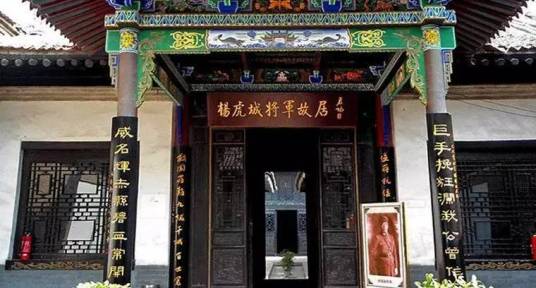

杨虎城旧居,又称杨虎城公馆、止园,位于陕西省渭南市蒲城县城东槐院巷29号,占地面积1376平方米,始建于民国二十三年(1934年)。

杨虎城旧居坐北面南,是典型的关中“四进式”建筑,分东西两院,东院为正院,分门厅、两侧外厢房、大厅、女亭(带卷棚)、两侧内厢房、后上房等建筑;西院为花园,有书房、家仆居室等建筑。杨虎城旧居对进行爱国主义教育、研究中国革命历史人物和蒲城民居建筑形制等提供了重要的人物和实物资料。

2013年3月5日,杨虎城旧居被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:杨虎城旧居

地理位置:陕西省渭南市蒲城县城东槐院巷29号

所处时代:民国二十三年(1934年)

占地面积:1376 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

开放时间:08:00—17:00

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-1917-5-310

1983年,蒲城县人民政府成立杨虎城将军纪念馆,对杨虎城旧居进行专门的管理保护。

1993年,杨虎城旧居进行了全面维修,并油漆彩绘。

2002年,杨虎城旧居进行了下水道改建。

2003年,对杨虎城偏院墙壁进行了维修。

2006年,杨虎城旧居申请专项资金,安装了一套监控设备。

2007年,再次对杨虎城旧居进行了油漆彩绘和重新布展。

杨虎城旧居

相关人物

主词条:杨虎城

杨虎城旧居内杨虎城铜像

杨虎城旧居内杨虎城铜像

活动建设

2015年3月25日下午,西安铁路职业技术学院电子信息学院城市轨道交通控制1402班在班主任刘桂花的带领下,于3月25日下午参观了杨虎城旧居,缅怀革命先烈,继承英雄思想。

文保碑

文保碑

2003年9月,杨虎城旧居被陕西省人民政府公布为第四批陕西省文物保护单位。

2013年3月5日,杨虎城旧居被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

2000年,杨虎城旧居被共青团陕西省委命名为青少年爱国主义教育基地。

2020年12月,杨虎城旧居被陕西省文物局公布列入陕西省第一批不可移动革命文物名录。

地理位置

杨虎城旧居位于陕西省渭南市蒲城县城东槐院巷29号。

杨虎城故居

开放时间

08:00—17:00

交通线路

蒲城县内乘坐公交102路、103路、104路可直达杨虎城旧居。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。